鍵盤通りを南下すると「三囲神社」(みめぐりじんじゃ)があ

る。ここの境内には興味あるものは数多くあった。

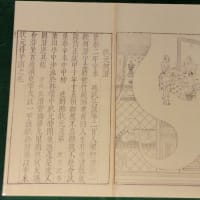

この社の創建は不詳であるが、伝承として社名の由来がある。近

江・三井寺の僧・源慶が当地に立ち寄り、社檀を掘ったところ壺が

出てきた。その中に白狐にまたがった老人の像があった。その時、

どこからともなく白狐が現れ、像の周りを3回廻って消えたという。

それで“三囲”と名がついたそうだ。

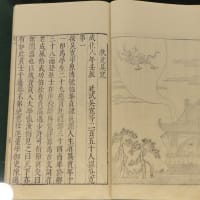

社の名前が広まると、京の豪商・三井家(三井高利)が江戸に進

出して本格的に商売を始め、延宝元年(1673)呉服商「越後屋」

(三越の前身)として創業。社の分霊を本店や支店に奉祀した。そ

こからこの社と三井家の関係が生まれる。

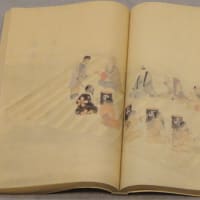

この社の拝殿裏に「三柱石鳥居」(三角石鳥居)がある。この鳥

居は京都・太秦にある木嶋坐天照御魂神社にある三柱石鳥居を原型

としているといわれる。木嶋神社にある鳥居は、池の湧き水部の中

央にあり、基督教の「三位一体」と関係があるという。また、太秦

といえば、283年(応神天皇14年)弓月君が渡来・帰化し、秦氏

の基になり、その勢力圏の地だ。三井家と基督教の関係も興味深い。

(墨田区向島2丁目5番地17号)

三囲神社

る。ここの境内には興味あるものは数多くあった。

この社の創建は不詳であるが、伝承として社名の由来がある。近

江・三井寺の僧・源慶が当地に立ち寄り、社檀を掘ったところ壺が

出てきた。その中に白狐にまたがった老人の像があった。その時、

どこからともなく白狐が現れ、像の周りを3回廻って消えたという。

それで“三囲”と名がついたそうだ。

社の名前が広まると、京の豪商・三井家(三井高利)が江戸に進

出して本格的に商売を始め、延宝元年(1673)呉服商「越後屋」

(三越の前身)として創業。社の分霊を本店や支店に奉祀した。そ

こからこの社と三井家の関係が生まれる。

この社の拝殿裏に「三柱石鳥居」(三角石鳥居)がある。この鳥

居は京都・太秦にある木嶋坐天照御魂神社にある三柱石鳥居を原型

としているといわれる。木嶋神社にある鳥居は、池の湧き水部の中

央にあり、基督教の「三位一体」と関係があるという。また、太秦

といえば、283年(応神天皇14年)弓月君が渡来・帰化し、秦氏

の基になり、その勢力圏の地だ。三井家と基督教の関係も興味深い。

(墨田区向島2丁目5番地17号)

三囲神社