3月17日(水)哲学学習会を会社で実施しました。参加人数は、6名でした。教材は、「自然の哲学」(下)田中 一著で「おわりに」「あとがき」と「自然の哲学」(上)「まえがき」「はじめに」です。

雑感

先月、私の関心のあることとして「デフレ」であることを申しましたが、いまひとつは「自分さえよければ」という思想というか、考え方です。

日本は、第二次世界大戦後、「自由」思想や「個人主義」「民主主義」の考え方が、アメリカから半ば強制的にもたらされました。

憲法第19条にも、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とあります。日本国憲法の第三章は、国民の権利及び義務について書かれています。

憲法は、国民の自由や権利、個人として尊重されることを保障していますが、第十二条や第十三条にみられますように、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負い、権利についても公共の福祉に反しない限り、尊重されるという条件がついています。自由というのは、憲法上もまったくの無制限ではないのです。

経済の世界では、1776年、アダム・スミスの著した「富国論」で、私利私欲が公共の善をもたらす、需要と供給については、神の見えざる手がはたらいて、それをうまく調整してくれるという考えのもとに、経済は、科学技術の発達とともに大きく発展し、世界の富も拡大しました。

ケインズは、この考え方に反対し、「自由放任の終焉」という著書のなかで、政府の役割を強調しました。

その後1979年、ミルトン・フリードマンが、「選択の自由」で反ケインズとして登場しました。

そこで世の中を豊かにするためには徹底的に規制を緩和、解除すべきだという考え方が世界の先進国に広がりました。これが、自由主義から新自由主義に至る過程なのですが、ここには、公共の福祉に反しない限りという制約はつきません。みんながすき放題にすることが、経済が発展し世の中がよくなるのだという考え方です。

たしかにカンフル剤的には、効果があったかもしれませんが、競争、競争で他社よりもより早く商品を開発し、より大きな売上を上げ、そしてその活動で得た利益で他社を買収し、さらに大きく、強くなることを永久に追求するようになりました。

企業の本来の目的は、いったいなんなのでしょうか?少なくとも日本のように成熟化した社会での企業のあり方は、自主的な社会貢献以外にないと思います。

ただ、やみくもに、シェアーの拡大を図ったり、規模を大きくすることではけっしてないのです。

当然働いている人も、未成熟社会(発展途上国)の人たちのようにお金を稼ぐためにだけ働くのではなく、企業の一員として自分の能力を最大限に発揮し、技術や専門知識、コミュニケーションによって、周りの人を豊かにしていくということです。まさに、社会貢献です。

いまは、その貢献度合いによって企業の業績が左右され、そこで働く人たちの報酬や生活レベルが決まる時代です。

そのなかで、間違って解釈してはならないのは、自分もよくならないといけないのですが、周りの人もよくならないと自分もよくならないことを認識しなければいけないということです。特に、成熟化した社会では、社会全体の幸せを考えることが、必須の条件だと思います。

組織はある目的をもって活動しています。会社という組織の中にいる人は、その目的に向って仕事をしています。その中では、自分が好きなようにしてよい場面はほとんどないといっていいでしょう。

特に、社会をよくするという重要な任務を背負った会社組織においては、まず、会社の方向に向かって一丸となり、その力を結集してお客様に尽くし、社会に奉仕する結果、利益が生み出されます。

現代日本のように、国内のマーケットの規模が縮小していて、古い業種にいる場合は特にそういえるでしょう。

「自分さえよければ」という考えを捨てて、働く人も一生懸命、企業も一生懸命仕事をして、公共(みんな)の福祉(幸せや利益)を増進させようではありませんか。

必ず、自分に返ってきます。

公共(全体)の幸せが、自分(個)の幸せ。自分(個)の幸せが公共(全体)の幸せ。

これが世の中の原理だと思います。

本日の学び

哲学の目的は、やはり世界を正しく認識することです。なぜ、正しく認識しなければならないか?

それは、人間はその認識にもとづいて行動し、世界を変えていく力があるからです。たとえば、物質が客観的に存在するとか、量的変化の結果、質的変化が生ずることなどです。

今、私たちが学んでいる唯物論とは違う考え方の一つの型として形而上学があります。

この考え方では、世界が互いに関連をもちながら生成消滅し発展することをみないで、世界の一面を固定して絶対化してしまいます。

あるいは物質の運動の原動力が物質の内部にあることをみないで他のなにか絶対的なものによってあらかじめ規定されていると考えます。このような世界観としてまとめあげたものが形而上学です。

このように世界の認識の仕方にもいろいろあるということです。

この本のなかでは、世間の定説になっていない著者の自前の考えが披露されています。たとえば、生物の開放系と閉鎖系の矛盾、形態と生理、塁層的構造の二次系列、量子状態の偶然性などです。

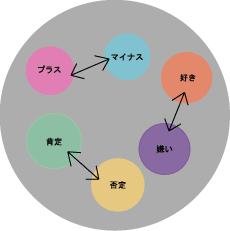

その例としまして、否定の否定の法則はいろいろと見解の多岐な部分があって、その意味でこの本の否定の否定の法則も一つの見解というべきものであります。

そこでは、二度の否定の間の質的存在が古い質的存在にとって不可能である運動を可能にすること、いいかえればこの意味で否定の否定の過程は、一つの質的存在が、その質のままでは不可能な発展を可能にするという積極的な役割を持っていることを強調しています。

世界は、常に進化・発展、繁栄していて、それが、いままでの自身の質を否定することによって実現しているということです。

機械的決定論(宿命論)をのりこえることは、唯物論的弁証法を理解していくうえできわめて重要なことですが、このためには偶然性が客観的に存在することを認識することがキーポイントのように思われると著者は言っています。

そのために量子的法則をもちだしてきたが、このような方法がよいかどうかは今後の問題であるとも言っています。

最初は、私も偶然性を客観的に認めますとなんでも説明がつくように思いました。ものごとに連続性がなくてもそこに偶然が介在すると、あたかも連続を証明できてしまいます。

偶然性は、事実を説明するとき、その因果関係の論理性を補完するオール・マイティのトランプでいうジョーカーのようだと思いました。

しかし、量子力学における実験において素粒子が、二つのスリットのどちらを通り抜けるかがまったく論理的に説明できないとなりますと、確かにこの世の中は、偶然性も存在することを認めざるを得ません。

この世界には、ある条件を与えれば、必ずこうなるということばかりではないということがわかります。

物理の世界においてでさえ、こうですから、人や社会の世界では、こうすれば、必ずこうなるということは、さらにいうことができません。

哲学というものは、やはりおもしろいですね。また、新たな生き方の発見ができたようです。

そしてまた、「自然の哲学」(上) にもどってまいりました。

この種の本は、何度読んでもそのたびに新しい発見や、以前学んだことが深まったり、

何のことかわからなかった言葉や概念が、他の概念と結びつき、こういうことだったのかとわかっていきますので、飽きがきません。

上巻は、唯物論について書かれています。ここで著書から抜粋します。

「自然観を論理的に整理した自然の哲学とは弁証法的唯物論である。このような意味で、この哲学は自然の現象に確固とした足場を持っている。

さらに、この哲学のもとに、人間と社会に対する認識をきずきあげ、進んだ社会を作り上げていくためには、人間に対する深い認識が必要である。

旧版の最後では、人間に特有な質が精神の自由であることを強調しておいた。人間と社会に関する理論は、人間に特有な質的特徴の認識の上に展開していかなければならない。」

とあります。

人間と社会の問題は、そもそも「人間とはなんぞや」のところから出発しなければならないと書いてあります。

とても興味深いですね。その成り立ちや起源がわかると、この成熟し、混沌とした世界で少しでも「どうあるべきか」がわかってくるから不思議です。

それは、宇宙のように際限なく広くて深く、そして思い巡らせることが楽しくなります。

再び、著書に戻りまして、次のように著者は言っています。

「自然と社会にたいする一般的な、基本的な認識は、たんに友人とまともにしゃべるためにだけ必要なのではない。もし私たちがいまの社会よりいちだんとすぐれた社会をつくりあげようと思えば、自然や社会の一般的見方、基本的な認識、すなわち世界観を確かなものにしていく必要がある。

これはきわめて大切なことである。なぜならば、日常の会話をひとことかわすときにも、私たちはたえず世界観にふみこむことを思いだしてみれば、よりよい社会をつくりあげていくために必要な方向を論ずる場合には、いっそう世界観にふれることが多いと考えられるからである。

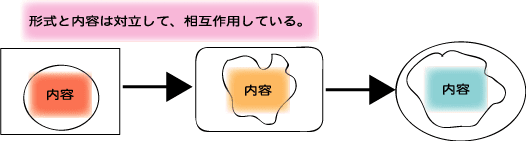

私たちの精神と外界をふくんだ世界全体にたいする見方を世界観という。世界観とは、自然、社会および人間の精神活動など全体にたいする見解である。

世界観には二つある。一つは観念論で、もう一つは唯物論である。」

ここでは、いまの社会よりも一段とすぐれた社会をつくりあげるためには、自然や社会および人間の精神に関する活動など全体に対する見解である世界観を確かなものにしていく必要があり、まさにここに哲学する意義を見い出すことができるということを強く認識しました。

そして世界観には、考えや思いが第一義的なものであるとする観念論と物質の存在を第一義的なものとする唯物論があるとしています。

私にとって、観念論か唯物論かということよりも、「よい社会づくりをする」というのが、企業の社会的存在意義すなわち役割であり理念(企業の存在目的)だと考えています。

企業活動をするということは、単にお金を稼ぐという経済活動をするのではなく、社会全体をよくするために、よりよい商品を考えたり、よりよいサービスをお客様に提供することによって実現しようと考えています。

「よい社会とはどんな社会?」という問いも当然出てきます。

私の考えるところのよい社会とは、平等とか自由とかお金に恵まれているということよりも、ある一定の普遍性のある価値観のもとに、社会の成員、一人ひとりが、毎日を喜びを込めて生きいきとすごしている状態をいいます。

言いかえますと、このような社会という具体的な目的ではなく、こころの状態です。

ここからすべての発想をしていきます。そうしますと、前回の雑感でのべました「デフレ」や今回の雑感の「自分さえよければ」というのはよい社会づくりに貢献しているとは思われません。

私の家づくりの原点もここにあります。よい社会づくりを目指して商品と、人々のよい関係性(やさしい、あらそわない)づくりを目指しています。

雑感

先月、私の関心のあることとして「デフレ」であることを申しましたが、いまひとつは「自分さえよければ」という思想というか、考え方です。

日本は、第二次世界大戦後、「自由」思想や「個人主義」「民主主義」の考え方が、アメリカから半ば強制的にもたらされました。

憲法第19条にも、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とあります。日本国憲法の第三章は、国民の権利及び義務について書かれています。

憲法は、国民の自由や権利、個人として尊重されることを保障していますが、第十二条や第十三条にみられますように、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負い、権利についても公共の福祉に反しない限り、尊重されるという条件がついています。自由というのは、憲法上もまったくの無制限ではないのです。

経済の世界では、1776年、アダム・スミスの著した「富国論」で、私利私欲が公共の善をもたらす、需要と供給については、神の見えざる手がはたらいて、それをうまく調整してくれるという考えのもとに、経済は、科学技術の発達とともに大きく発展し、世界の富も拡大しました。

ケインズは、この考え方に反対し、「自由放任の終焉」という著書のなかで、政府の役割を強調しました。

その後1979年、ミルトン・フリードマンが、「選択の自由」で反ケインズとして登場しました。

そこで世の中を豊かにするためには徹底的に規制を緩和、解除すべきだという考え方が世界の先進国に広がりました。これが、自由主義から新自由主義に至る過程なのですが、ここには、公共の福祉に反しない限りという制約はつきません。みんながすき放題にすることが、経済が発展し世の中がよくなるのだという考え方です。

たしかにカンフル剤的には、効果があったかもしれませんが、競争、競争で他社よりもより早く商品を開発し、より大きな売上を上げ、そしてその活動で得た利益で他社を買収し、さらに大きく、強くなることを永久に追求するようになりました。

企業の本来の目的は、いったいなんなのでしょうか?少なくとも日本のように成熟化した社会での企業のあり方は、自主的な社会貢献以外にないと思います。

ただ、やみくもに、シェアーの拡大を図ったり、規模を大きくすることではけっしてないのです。

当然働いている人も、未成熟社会(発展途上国)の人たちのようにお金を稼ぐためにだけ働くのではなく、企業の一員として自分の能力を最大限に発揮し、技術や専門知識、コミュニケーションによって、周りの人を豊かにしていくということです。まさに、社会貢献です。

いまは、その貢献度合いによって企業の業績が左右され、そこで働く人たちの報酬や生活レベルが決まる時代です。

そのなかで、間違って解釈してはならないのは、自分もよくならないといけないのですが、周りの人もよくならないと自分もよくならないことを認識しなければいけないということです。特に、成熟化した社会では、社会全体の幸せを考えることが、必須の条件だと思います。

組織はある目的をもって活動しています。会社という組織の中にいる人は、その目的に向って仕事をしています。その中では、自分が好きなようにしてよい場面はほとんどないといっていいでしょう。

特に、社会をよくするという重要な任務を背負った会社組織においては、まず、会社の方向に向かって一丸となり、その力を結集してお客様に尽くし、社会に奉仕する結果、利益が生み出されます。

現代日本のように、国内のマーケットの規模が縮小していて、古い業種にいる場合は特にそういえるでしょう。

「自分さえよければ」という考えを捨てて、働く人も一生懸命、企業も一生懸命仕事をして、公共(みんな)の福祉(幸せや利益)を増進させようではありませんか。

必ず、自分に返ってきます。

公共(全体)の幸せが、自分(個)の幸せ。自分(個)の幸せが公共(全体)の幸せ。

これが世の中の原理だと思います。

本日の学び

哲学の目的は、やはり世界を正しく認識することです。なぜ、正しく認識しなければならないか?

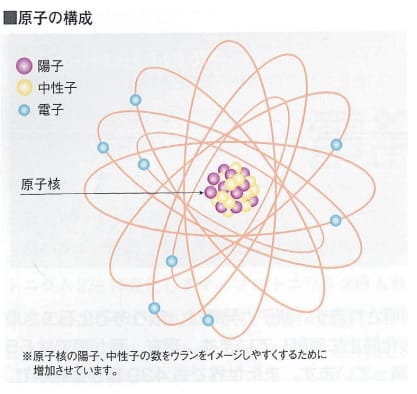

それは、人間はその認識にもとづいて行動し、世界を変えていく力があるからです。たとえば、物質が客観的に存在するとか、量的変化の結果、質的変化が生ずることなどです。

今、私たちが学んでいる唯物論とは違う考え方の一つの型として形而上学があります。

この考え方では、世界が互いに関連をもちながら生成消滅し発展することをみないで、世界の一面を固定して絶対化してしまいます。

あるいは物質の運動の原動力が物質の内部にあることをみないで他のなにか絶対的なものによってあらかじめ規定されていると考えます。このような世界観としてまとめあげたものが形而上学です。

このように世界の認識の仕方にもいろいろあるということです。

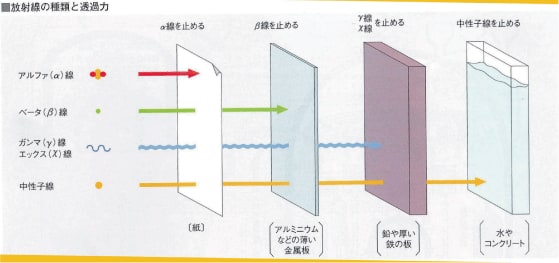

この本のなかでは、世間の定説になっていない著者の自前の考えが披露されています。たとえば、生物の開放系と閉鎖系の矛盾、形態と生理、塁層的構造の二次系列、量子状態の偶然性などです。

その例としまして、否定の否定の法則はいろいろと見解の多岐な部分があって、その意味でこの本の否定の否定の法則も一つの見解というべきものであります。

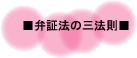

そこでは、二度の否定の間の質的存在が古い質的存在にとって不可能である運動を可能にすること、いいかえればこの意味で否定の否定の過程は、一つの質的存在が、その質のままでは不可能な発展を可能にするという積極的な役割を持っていることを強調しています。

世界は、常に進化・発展、繁栄していて、それが、いままでの自身の質を否定することによって実現しているということです。

機械的決定論(宿命論)をのりこえることは、唯物論的弁証法を理解していくうえできわめて重要なことですが、このためには偶然性が客観的に存在することを認識することがキーポイントのように思われると著者は言っています。

そのために量子的法則をもちだしてきたが、このような方法がよいかどうかは今後の問題であるとも言っています。

最初は、私も偶然性を客観的に認めますとなんでも説明がつくように思いました。ものごとに連続性がなくてもそこに偶然が介在すると、あたかも連続を証明できてしまいます。

偶然性は、事実を説明するとき、その因果関係の論理性を補完するオール・マイティのトランプでいうジョーカーのようだと思いました。

しかし、量子力学における実験において素粒子が、二つのスリットのどちらを通り抜けるかがまったく論理的に説明できないとなりますと、確かにこの世の中は、偶然性も存在することを認めざるを得ません。

この世界には、ある条件を与えれば、必ずこうなるということばかりではないということがわかります。

物理の世界においてでさえ、こうですから、人や社会の世界では、こうすれば、必ずこうなるということは、さらにいうことができません。

哲学というものは、やはりおもしろいですね。また、新たな生き方の発見ができたようです。

そしてまた、「自然の哲学」(上) にもどってまいりました。

この種の本は、何度読んでもそのたびに新しい発見や、以前学んだことが深まったり、

何のことかわからなかった言葉や概念が、他の概念と結びつき、こういうことだったのかとわかっていきますので、飽きがきません。

上巻は、唯物論について書かれています。ここで著書から抜粋します。

「自然観を論理的に整理した自然の哲学とは弁証法的唯物論である。このような意味で、この哲学は自然の現象に確固とした足場を持っている。

さらに、この哲学のもとに、人間と社会に対する認識をきずきあげ、進んだ社会を作り上げていくためには、人間に対する深い認識が必要である。

旧版の最後では、人間に特有な質が精神の自由であることを強調しておいた。人間と社会に関する理論は、人間に特有な質的特徴の認識の上に展開していかなければならない。」

とあります。

人間と社会の問題は、そもそも「人間とはなんぞや」のところから出発しなければならないと書いてあります。

とても興味深いですね。その成り立ちや起源がわかると、この成熟し、混沌とした世界で少しでも「どうあるべきか」がわかってくるから不思議です。

それは、宇宙のように際限なく広くて深く、そして思い巡らせることが楽しくなります。

再び、著書に戻りまして、次のように著者は言っています。

「自然と社会にたいする一般的な、基本的な認識は、たんに友人とまともにしゃべるためにだけ必要なのではない。もし私たちがいまの社会よりいちだんとすぐれた社会をつくりあげようと思えば、自然や社会の一般的見方、基本的な認識、すなわち世界観を確かなものにしていく必要がある。

これはきわめて大切なことである。なぜならば、日常の会話をひとことかわすときにも、私たちはたえず世界観にふみこむことを思いだしてみれば、よりよい社会をつくりあげていくために必要な方向を論ずる場合には、いっそう世界観にふれることが多いと考えられるからである。

私たちの精神と外界をふくんだ世界全体にたいする見方を世界観という。世界観とは、自然、社会および人間の精神活動など全体にたいする見解である。

世界観には二つある。一つは観念論で、もう一つは唯物論である。」

ここでは、いまの社会よりも一段とすぐれた社会をつくりあげるためには、自然や社会および人間の精神に関する活動など全体に対する見解である世界観を確かなものにしていく必要があり、まさにここに哲学する意義を見い出すことができるということを強く認識しました。

そして世界観には、考えや思いが第一義的なものであるとする観念論と物質の存在を第一義的なものとする唯物論があるとしています。

私にとって、観念論か唯物論かということよりも、「よい社会づくりをする」というのが、企業の社会的存在意義すなわち役割であり理念(企業の存在目的)だと考えています。

企業活動をするということは、単にお金を稼ぐという経済活動をするのではなく、社会全体をよくするために、よりよい商品を考えたり、よりよいサービスをお客様に提供することによって実現しようと考えています。

「よい社会とはどんな社会?」という問いも当然出てきます。

私の考えるところのよい社会とは、平等とか自由とかお金に恵まれているということよりも、ある一定の普遍性のある価値観のもとに、社会の成員、一人ひとりが、毎日を喜びを込めて生きいきとすごしている状態をいいます。

言いかえますと、このような社会という具体的な目的ではなく、こころの状態です。

ここからすべての発想をしていきます。そうしますと、前回の雑感でのべました「デフレ」や今回の雑感の「自分さえよければ」というのはよい社会づくりに貢献しているとは思われません。

私の家づくりの原点もここにあります。よい社会づくりを目指して商品と、人々のよい関係性(やさしい、あらそわない)づくりを目指しています。