久しぶりにNAVERまとめに「日本の板チョコのサイズが目に見えて小さくなってなくね

」ってご意見の視点から、昔売られてた板チョコの"原寸大"復刻企画を投稿する※ことにした。そこで当記事を借り、その「復刻までのDIY作業記録」を書き留めておく。

」ってご意見の視点から、昔売られてた板チョコの"原寸大"復刻企画を投稿する※ことにした。そこで当記事を借り、その「復刻までのDIY作業記録」を書き留めておく。[後記]NAVERまとめは終了してしまったので魚拓を こちらに掲載中。

最初に先ず、お断りしとくが

「復刻」と言っても、チョコを溶かして型に流し込み…bra bra bra

「復刻」と言っても、チョコを溶かして型に流し込み…bra bra bra などとは思ってやしない。

などとは思ってやしない。あくまで昭和や平成時代の菓子売り場に並んでた、かつての「板チョコの外観」を(令和の現代に)復刻しよう、という実験的な私的トライアルだ。今販売中の同商品と比べれば、ここ半世紀の変遷が(文字どおり)

手に取るように解かるハズだから。

手に取るように解かるハズだから。つコトで、チョコレート本体は(ほぼ同じ寸法の)段ボール厚紙で代用する【→後述】。それを銀紙で包(くる)んどいて、仕上げに、当時売られてた実際の外紙で包装する……という作業を予定してる。果たして

うまく行くかどうか。

うまく行くかどうか。ま、 贈答品売場や和菓子店、はたまたラッピングコーナー担当の店員さん。もしくは店員だったことのある人なら、いわゆる箱型=直方体の物ならすばやく紙で包むことなど楽勝🎵で、 朝飯前🎵で、 ピースオブケイク🎵だろ。

けど例えば、明治ストロベリーチョコのパッケージ

みたく、周りが∠斜めにカットされた箱=四角錘台(しかくすいだい)な物体を速やかに(もちろん見た目キレイに)包める人は、そうそう居まいにっ。

みたく、周りが∠斜めにカットされた箱=四角錘台(しかくすいだい)な物体を速やかに(もちろん見た目キレイに)包める人は、そうそう居まいにっ。

これから わたしが立ち向かおうとしてる「板チョコ」の中身=チョコ本体は、まさしく⚡その四角錘台なのだった。それを、すぐに破れやすい

アルミホイルなんかで包もう、ってんだから 我ながら

アルミホイルなんかで包もう、ってんだから 我ながら たいした度胸である。

たいした度胸である。ちなみに、復刻ターゲットに据えた板チョコ銘柄は、ご存じ『明治ミルクチョコレート』

。 何と1926年9月13日の発売開始

。 何と1926年9月13日の発売開始 と言うから、まもなく怒涛の❕ 百周年

と言うから、まもなく怒涛の❕ 百周年 という超ブランド・アイテムだ。

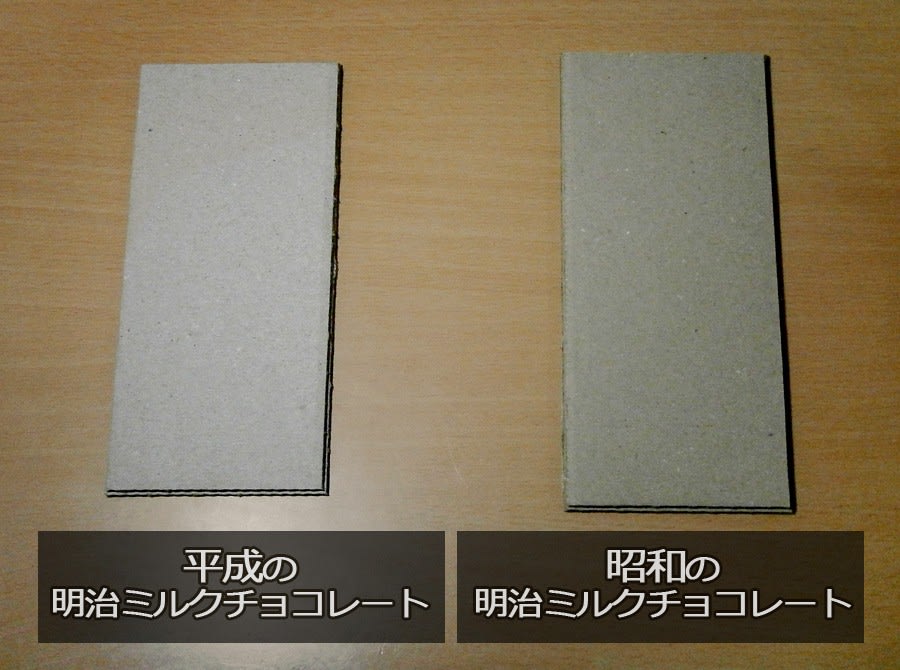

という超ブランド・アイテムだ。チャレンジ内容としては、この商品の1966(~2009)年版と、体制変更に伴い明治[Meiji]ロゴの改訂された2009年版の、二期のチョコパッケージをDIY復刻する。とりあえず、ダンボールで起こしてみたチョコ外寸の型が下の写真だ。左が2009年版ので、右が1966年版。

余談だが明治製菓(※当時)は長らく、右のサイズのパッケージ導入年を1971年と標榜してきた。だから2009年秋に新ロゴ文字でパッケージを"大刷新"したときも、広報の発表では「38年ぶりに刷新」としていた。…が最近、記録の誤りが判明したのか(従来公称の開始年から5年を遡り)1966年に差替えられた。

実は足掛け43年にも渡ってたなら、新入社員も退職する歳月。その長寿記録ゆえ、看板商品の製造史伝承さえ綻(ほころ)んだのか。

上の画像では「平成の」と付記してるが、平成時代も最初の20年間は昭和バージョンのミルクチョコを食べてたんである。もっとも、平成生まれの世代が自分自身で「店頭で見かけたり買って食べた記憶」としては、ほどんど(昭和バージョンのミルクチョコは)残ってやしないだろうが。

その一方。

平成という時代は30年間の一度も戦争の災禍なく続いておきながら、日本人全体の3割にも届かない数の子供しか生み出さなかった。その意味じゃ、終戦直後よりも"次代への夢と闘争心"が根こそぎ損なわれた底無しの絶望と焼け野原🔥の時代でもあった。その事実は目下の悲惨キワまりない年代別人口構成比を診る限り、疑うべくもない。

それゆえ、明治さんのミルチ公式サイトでは、この1966年版の

ミルクチョコこそが「いちばん多くの人が目にした」いわば「再生ニッポンが無から輝きを放ってた栄光の黄金期

ミルクチョコこそが「いちばん多くの人が目にした」いわば「再生ニッポンが無から輝きを放ってた栄光の黄金期 の」パッケージデザインだった、と解説されてるんだな。

の」パッケージデザインだった、と解説されてるんだな。

さあ

それじゃ、いったん話を戻して、作った段ボール製の"チョコ型"を包む作業に取りかかろう。

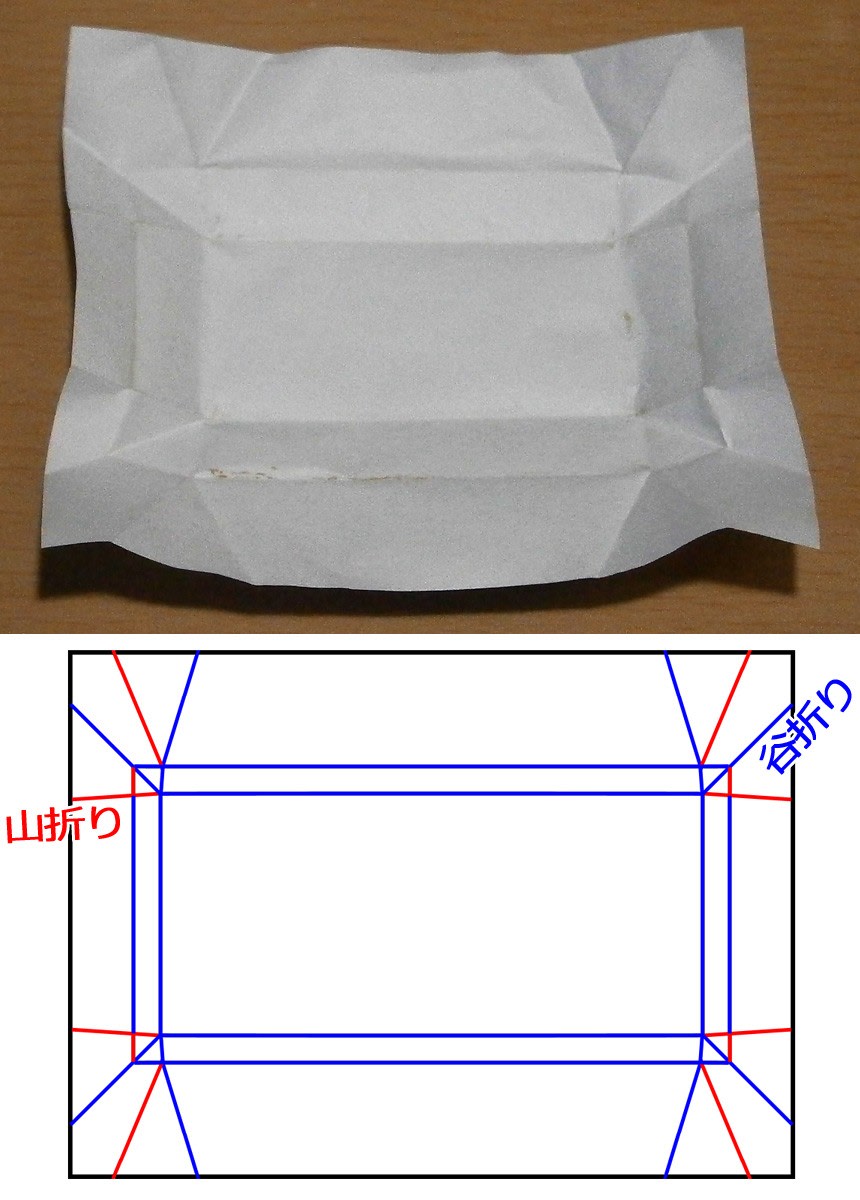

それじゃ、いったん話を戻して、作った段ボール製の"チョコ型"を包む作業に取りかかろう。ともかくも、四角錘台って「どうやって紙で包むの❔」てえ疑問から解いてかねば。当然だけど市販の角チョコの包み紙を開ければ、どういう折り線になってるのか❔ までは"解析"できる。

ただ、展開したときの折り線図が描けるのと、実際に(折り目も線もない)真っ白な包装紙を手にパタパタと折り包んでゆけるのとは、また別の技能である。自然に、いちいち悩まなくても四角錘台を(銀紙で)包めるようになるためには、とにかく実際に試行錯誤の"ラッピング練習"を繰り返すしかない。

それでアルミホイルを

ちぎっては折り、ちぎっては折り、目分量で最適な折り目を探し出しては、前出のストロベリーチョコの外箱を包装し続けた…。

ちぎっては折り、ちぎっては折り、目分量で最適な折り目を探し出しては、前出のストロベリーチョコの外箱を包装し続けた…。

最初はホイルを皺クチャにするだけの結果でも、それでも6~7回ひたすら粘って

反復トライしてると、「ああ、こうやれば(ほぼ間違いなく)ピタっと見栄え良くイケるな

反復トライしてると、「ああ、こうやれば(ほぼ間違いなく)ピタっと見栄え良くイケるな 」的なコツが飲み込めてくる。

」的なコツが飲み込めてくる。

うまく包めるようになったらホイル紙を開いて、折った部分同士が重なり合うムダ面積の最少な……つまり「包むとき一番イラっ

と来ない」銀紙のサイズを決め打ちする。

と来ない」銀紙のサイズを決め打ちする。

とま、ここまで来れば八合目。あとは用意した2パターンの"段ポール型"に、手先の感覚で会得した要領を(ひたすら)信じ、ゆっくり時間をかけて

包んでくだけだ。

包んでくだけだ。

延べ所要時間6時間ほどの"やっつけミッション"では^^; あったが、何とか2種類の旧ミルクチョコを復刻完了。

画像

の一番奥が1966年バージョン。中央が2009年バーション。手前のが(2014年から売られている)現行"令和"バージョンの実物ミルチ。

の一番奥が1966年バージョン。中央が2009年バーション。手前のが(2014年から売られている)現行"令和"バージョンの実物ミルチ。

こうして過去三代の同商品を並べると、明治さんが今のロゴに変えた2009年のタイミングでなく、その5年後の2014年の方が「サイズの縮小率」は劇的❕❕❕ だ。

なぜこんなにも、日本の板チョコは縮んでしまったのだろう。何よりも謎なのは「ここ10年余りの短期で急激に」だってこと。そうなった理由に関しては、近々に公開する(小生の)まとめ記事内にて。 ではでは

=了=

この話題の関連記事:

- 日本の酷暑には効かない❕❔ が常識の「冷風扇」に魔改造を施してみた⚡【連載✎その1】

- B級家庭食の定番談義、「納豆に(しょうゆ以外で)何を加える?」に対する"変則"回答の例。