昨日のSL勉強会は、11人のメンバーが集まり色々話し合いが行われました。

そこで出たAEDの話をお知らせします。

船橋市は市内各コンビニに市より提供のAEDが設置されています。

とても心強い素晴らしい施策であり、船橋市民としては誇れるところではありますが・・・・

果たしてそれが、きちんと機能出来るのか?

メンバーが立証してきました

以下お聞きください

家の近くのコンビニで、AEDの有無について聴いたところ、一軒目はたまたま店長が対応したので、事務所にありますと即座に回答がありました。

船橋市から1年に二回ぐらい作動確認の電話がありそうです。このコンビニでは、過去に一度だけ貸し出した事があるそうです。

二軒目のコンビニは、アルバイトの店員が対応したので、AEDのある場所がすぐには答えられず、店内を一回りしてから事務所にありますと言いました。

船橋市のようにコンビニにAEDを備えても、運用面で問題があると思います。

行政からの更なる指導が必要でしょう。

どうです?いつも小目に挟んで安心しているAEDの文字

いざ!なんてときは、ないに越したことはないのだけれど、いざ!となったら使えないのでは話になりません

是非皆さんも聞いてみましょう!

近所のコンビニでAEDどこにありますか? と

事務所に奥に大切にしまわれてるんじゃ宝のもちぐされ!

バイトだからっておいてある場所も知らないのは困ります

問題意識を広げましょう

市井の人のちいさな力をどんどん広げましょう

下記 MSN Japanのニュース記載記事記載

心肺停止!でもAEDは簡単に借りられるとは限らない理由

ダイヤモンド・オンライン

学校や駅、役所、警察、交番などの公共施設、民間企業にもAED(自動体外式除細動器)が設置されているのを見かけたことが一度はあることだろう。

しかし設置場所に行っても、意外に借りられるとは限らないことがわかった。

今回は、一般社団法人日本防災教育訓練センター代表理事で国際消防&防災ジャーナリストのサニー神谷氏がAEDに関する現状にどうすればいいのか、語ってもらった。

現在、一般的に行われている心肺蘇生法講習で「119番通報をお願いします」「AED(自動体外式除細動器)を持ってきてください」と当たり前のように指導されていますが、

実際にいくつかのAED設置場所に行って、AEDの貸し出し条件を確認したところ、必ずしも簡単に借りられるとは限らないことがわかりました。

また、AEDの販売会社や各種AEDマップアプリを提供している財団などにもAEDの貸し出し条件について電話で質問してみましたが、「AEDは任意設置なので、

貸し出し条件やバッテリー充電確認などの管理条件はお任せしています」とのことでした。

心肺蘇生法等の救命講習で指導する立場として、受講者に「AEDを持ってきてと頼んでください」と教えるのは簡単ですが、

実際にAEDを借りに行かれる方が貸し出しを断られたり、貸し出し簿の記載を求められたら、

せっかくの勇気あるバイスタンダー行為が傷ついてしまうのではないかと感じています。

AEDの貸し出し条件には事前調査が必要である

そこで、私が保育園や中小規模の民間事業所など東京都内のAEDを設置していない事業所で心肺蘇生講習を行う際、

次の2つの事前調査をお願いしています。

・半径100m内(約1分以内)にAEDを借りてこられる場所を調べ、リストにして受講者に配れるようにしてください。

・周囲のAED設置場所から緊急時に貸りられる時の詳細な条件を調べてきてください。

この受講前事前調査によって、AEDを設置している公的機関や民間事業者ごとに、貸し出し条件が様々であることを明確に把握することができます。

(1)警察署や派出所でAEDを借りる場合:

まず、確実に借りられる場合が考えられる警察署の条件として、受講者から下記の2つの調査報告がありました(

注:日本全国同じとは限りませんので、この内容を鵜呑みにせず、必ずご自身で確認してください)。

A:警察署や派出所に警察官が居る場合:

「基本的に警察官が同行するが、警察官は定期的に心肺蘇生法を受けていない場合も有り、

また、AEDの使用方法を知らない場合もあるので、同行しても、心肺蘇生法はしないと考えておいてください」

B:警察署や派出所に警察官が居ない場合:

「派出所内に誰も居ない場合で施錠されていない場合でも、AEDを持ち出していただいて結構ですが、借りた人、または、関係した人が返却時する際、

AEDを使った人の名前、住所、電話番号、使った場所、内容などを書いて報告していただくことをお願いしてます」

(2)ある民間企業のロビー内のAEDの場合:

「このAEDはビル建物と敷地内で発生した心肺蘇生法が必要な事案に対応するためのもので、基本的に敷地外には貸し出しておりません。

もし、数分内の近くで起こった場合、臨機応変に貸し出すことも可能かもしれませんが、総合防災センターの職員が同行できればの話です」

(注:上記は、AEDの周りに誰も居なかったために入り口の警備員さんにAEDの貸し出しについて訪ねたところ、総合防災センターに問い合わせた結果です)

(3)某コンビニエンスストアの場合:

店員さん曰く「すいません。たぶん、使っていただいていいと思いますけど、店長に確認してきます」しばらくして、店長が出てきて、

「貸し出したことがないですが、本部からは地域貢献のために自由に使っていただいてくださいと言われていますので、使用後に返却していただければ問題ないと思います」

などなど。貸し出し条件がさまざまであることがわかっているため、現時点では、民間で任意設置されているAEDは、貸し出し条件などを統一化するのは難しいと思います。

そのため、身近なAEDを設置している各公的機関、民間事業所などの貸し出し条件を調べてみてリスト化しておくことをおすすめしています。

また、借りる手続きに時間が掛かったり、簡単には借りられないばかりか、場合によってはバッテリー切れのAEDもあるかもしれませんので、

現状から考えると実際の心肺停止の救命現場で「あなた、AEDをお願いします」とたった1人に頼むのではなく、数名の方にAEDを頼んだ方が救命率は上がると思います。

AEDを借りたら使用報告をしなくてはならない

AEDを借りた場合、返却時に使用報告の記載を求められることが多いそうですが、特に報告書のフォームや記載内容などが決まっておらず、

また何のための報告書なのか、どのように活かされるのかも特に決められていないことがあります。

そのため、救命について意識の高い事業者に対して下記のようなフォームを作成し、自由に使っていただくよう、お配りしています。

■自動体外式除細動器(AED)使用報告書

もし可能であれば、この「自動体外式除細動器(AED)使用報告書」が心肺蘇生法のマニュアルなどに参考として掲載されたり、

各AED設置事業所などで活用され、どこか公的な救命講習指導団体や大学研究機関などで統計データとしてまとめられれば、

新しいAEDの開発時や救命手法の検討などにも活かされそうな気がいたします。

まとめ

実際に心肺蘇生法などの講習を行う時間が限られているため、講習時間内ですべてをお伝えするのは難しいと思いますが、

事前に予習資料を提供して受講者に読んできてもらったり、また、下記のようなクイズを出して、答えていただくのもいいかもしれません。

クイズ1:AEDを取り出すとき、ボックスを開けると大音量が鳴りますが、それはどうしてでしょう?

A 盗難防止B 周りの人に気づかせるためC 119自動通報装置が作動するため

クイズ2:AEDは何をするためのものでしょう?

A 心臓の動き(細動)を止めるためB 電気ショックで心臓をよみがえらせるためC 脳に電気的刺激を与えて目を覚まさせるため

いかがでしたか?

私はガイドラインに従って、ただ事務的に心肺蘇生法を教えるのではなく、いかにバイスタンダーの立場になって、

実際に起こることを予測して指導する必要性を強く感じています。

もしみなさんのなかで、現行の心肺蘇生法の指導方法に改善が必要と感じていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、

今回の記事の内容を検討されてみてください。

それでは、また。

サニー神谷(カミヤ)/元福岡市消防局レスキュー隊小隊長。元国際救急援助隊所属。元ニューヨーク州救急隊員。

台風下の博多湾で起きた韓国籍貨物船事故で4名を救助し、内閣総理大臣表彰受賞。人命救助者数は1500名を超える。

世田谷区防災士会理事。一般社団法人日本防災教育訓練センター代表理事。防災コンサルタント、セミナー、講演会など日本全国で活躍中

多数意見が必ず正しいとは、かぎらない。少数意見には大事な事が含まれていることが多い。いろんな人の声に耳を傾けること。

多数意見が必ず正しいとは、かぎらない。少数意見には大事な事が含まれていることが多い。いろんな人の声に耳を傾けること。 自分の意見を自分の言葉で伝えること。その時!自分が思ったことしかできない。自分の行動のひとつにしてほしい。ということ。

自分の意見を自分の言葉で伝えること。その時!自分が思ったことしかできない。自分の行動のひとつにしてほしい。ということ。 代表の解説、スタッフのスキル

代表の解説、スタッフのスキル を共有することにより、スタッフ皆の防災全般のスキルアップになりました

を共有することにより、スタッフ皆の防災全般のスキルアップになりました

今月の研修会

今月の研修会 「三角巾法の指導方法」。

「三角巾法の指導方法」。 各人からの報告

各人からの報告

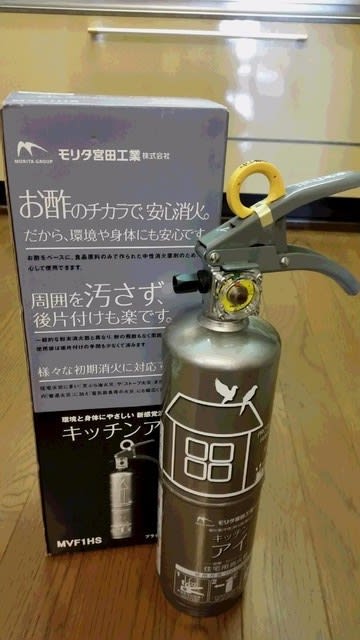

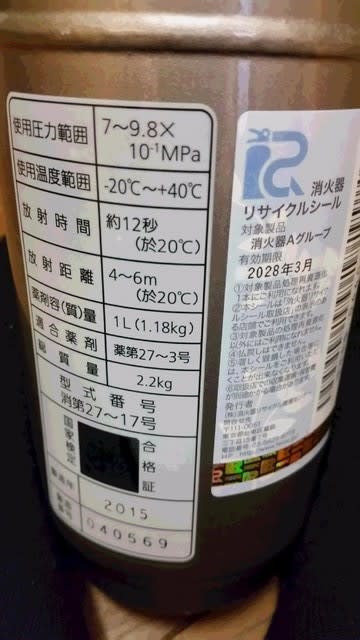

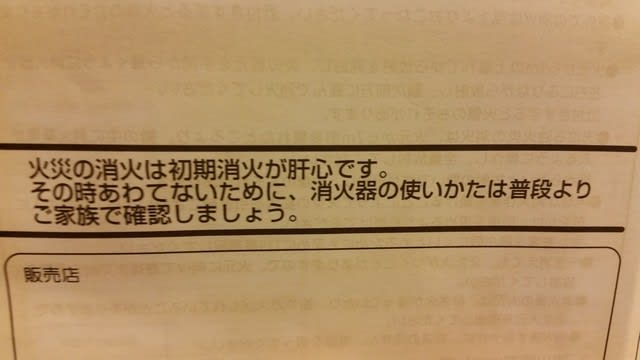

←ホースがない消火器!

←ホースがない消火器!

←これが非常用炊出袋です。いつもご自宅で食べなれているお米を使って、あたたかいご飯が炊ける優れものです。

←これが非常用炊出袋です。いつもご自宅で食べなれているお米を使って、あたたかいご飯が炊ける優れものです。

はじめ 今まで経験した色々な講座

はじめ 今まで経験した色々な講座 とか メールで沢山送ってください

とか メールで沢山送ってください

だからミンナの情報・想い等を幅広く載せたいのです

だからミンナの情報・想い等を幅広く載せたいのです ミンナで構築!よろしくお願いいたします

ミンナで構築!よろしくお願いいたします