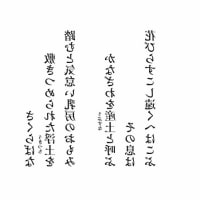

今、私は1933年に刊行された同人誌『文學(5号)』を開いている。たまたま立ち寄った鎌倉の古本屋で購入してきた。『詩と詩論』の後継誌として春山行夫が取りまとめた同誌には春山以外に安西冬衛、北園克衛、竹中郁、西脇順三郎、瀧口修三などの面々が詩やエッセイ、評論、翻訳を寄せており、それらの生き生きとした調べに彼らが現代のこの瞬間を動き回っているような気がして、ふと目を上げる時もある。肉のように厚みのある、ほどけそうな紙面を漂う緊張感とは裏腹に、深々と印刷されている内容は日本に迫っている戦争の足音を微塵とも感じさせない、日欧米の柔らかな作品群や写真・絵である。

表紙から捲っていくと即座にジェームズ・ジョイスがサングラスとステッキでポーズを取った写真が目に入る。その後のページも当時は若かったヘミングウェイやエズラ・パウンドの写真が出て来たり、彼らのパリでの動向が詳細に書かれていたりする。国際情勢の不安定な時代も含め、日本の詩人達は常に海外の文学者達の動きを注視して来たのだと改めて感じる。当時は欧米でも公に知れ渡った詩人ではなかったパウンドにつき、かなりの紙面が費やされているのが興味深い。

彼らの文章を読んでいる内に、私が長い米国生活の中で親しみ、私の詩作の一つの源流となった米国詩の現在について書いてみたくなった。日本の現代詩は米国詩とT・S・エリオットやパウンド、ゲーリー・スナイダーを通じて繋がっているものの、彼ら以外の米国詩人の作品は(特に若い詩人の間では)幅広く読み込まれて来ていないのが実感である。しかし、この“ひとつの”世界の中で、米国で一篇の良い詩が書かれる事は、例え直に接点が無くとも、日本で書かれる作品の文脈的な位置付けを暗に変えてしまう出来事だ。逆もまた然りである。日本の詩人も米国の詩人も互いから無垢ではいられない。日本の現代詩をより“自意識的”に理解していく上でも、米国自由詩の領域における特徴的な動きを見ていきたい。

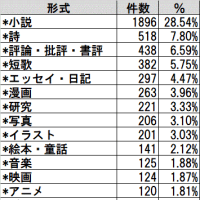

まずは米国にて活動中の詩人が織りなす詩の現場を俯瞰したい。

現在、ジョン・アシュベリ(John Ashbery)やビリー・コリンズ(Billy Collins)の詩が特に広く読まれている。スナイダーもビート世代の代表的な詩人として幅広い読者層を有している。

また、アイオワ州の詩人テッド・クーザー(Ted Kooser)やセルビア系米国人のチャールズ・シミック(Charles Simic)も健在だ。ドナルド・ホール(Donald Hall)、ルイーズ・グラック(Louise Glück)、リチャード・ウィルバー(Richard Wilbur)、シャロン・オールズ(Sharon Olds)等が活発に動いている。

少し世代が変わるが自らのエスニシティを前面に出したゲーリー・ソト(Gary Soto)やリタ・ダヴ(Rita Dove)、ベトナム退役軍人のユーセフ・コマンヤーカ(Yusef Komunyakaa)等の詩人も確固たる読者層の支持を得ている。1970年以降に生まれた若手だとトレイシー・K・スミス(Tracy K. Smith)やタオ・リン(Tao Lin)に勢いがある。

米国の詩が置かれている状況を理解する上で特筆すべきは、詩壇に対する評論家の影響力の強さである。イェール大学のハロルド・ブルーム(Harold Bloom)を筆頭に、詩を学問の対象として日々研究している評論家が多くの大学におり、彼らによる評価が個々の詩人にとって無視の出来ないものとなっている。

ブルームは“西洋文学系譜”(Western Canon)という概念の旗手として、ギリシャからローマを通り、中東に立ち寄った後に欧州に戻り、米国まで行き着いた西洋文学の流れに照らして現代の米国詩人を理解しようとする。ブルームによれば、西洋の詩の歴史を辿っていくと、どの時代に書かれた詩も先駆者の作品の模倣に過ぎない。ただ、模倣の過程で先駆者の作品の“誤読”が発生し、その“誤読”が新しい作品に独自性を与え、詩の形式の発展に繋がって来た、と指摘する。全ての詩は過去の西洋の古典との文脈的な繋がりを断ち切れないという理解が“西洋文学系譜”の基本的な姿勢となっている。

現在の米国で詩を書く事が、ホメロスやウェルギリウス、ダンテやシェークスピア、ブレイク、ディッキンソン、そしてパウンドが生きてきた西洋において“何を意味するのか”を考察し続ける評論家・学者が多数いる米国では、詩を書く事は社会的にも意義のある事だという認識が地域を問わず行き渡っている。いたる大学が詩人に文学教授ポストを用意しており、米国議会図書館は任期付きで、“米国桂冠詩人”(The United States Poet Laureate)を指名している(同じく、州単位でも桂冠詩人制度がある)。詩文化の発展に強く“公”が関わっている。

こうした環境の中で一際大きな存在となっているアシュベリの詩を見てみよう。

《大荒れの天気だ/前によろけたかと思うとごろりと横になる/緩い草と柔らかな白く名のない花の中/人々は衣服を織っている/ライラックの白を稲妻と縫い合わせ/名もなきどこそこの交差点にて。空が呼ぶのは/聴こえぬ地。どこかで聞いた混乱した/朝もお前が身体を起こせば収束する/お前は文字を着る。行が/お前の靴紐に垂れて/私はこの泥の詩以外の文学はいらない》

ここに描かれているのは幻の光景であり、夢の中のように、事物がシンボルとしてより広い光景に繋がっている。一度読み通しただけで読み手に飛び込んで来る表現ではない。読み手は何度も繰り返し、この光景を確かめる事を要請される。表層的には書き手(語り手)が「お前」とおそらく関係を持った次の朝に、服を着て去っていく「お前」を見守っている場面だが、実際には多重の意味を持っている。

言葉は作品の外側の、“西洋文学系譜”を成す作品群と芋づるのように繋がっている。例えば「ライラックの白を稲妻と縫い合わせ」という行は、ライラックが登場した時点でエリオットの『荒地』の冒頭部分に対し意識的だ。詩人であると同時にバード大学の文学教授・研究者であって、“西洋文学系譜”の詩人・詩作品やその繋がりを知り尽くしているアシュベリらしいスタイルと言えるだろう。また、「お前は文字を着る。行が/お前の靴紐に垂れて」という部分は詩の中で詩の構成要素自体が登場し、こうした形而上学的な、自意識に満ちた展開からも学術的な環境で栄えている米国詩の一側面が見られる。この作品自体は人間の感覚を生地とした芸術的な完成を目指しているというよりも、人間が置かれた「大荒れの天気」を顕在化させるために執筆された一種の学術論文に近い。西洋文学を共同作業として捉え、その境界を内側から押し広げていく役割をこうした作品・表現が担っている。

次に別の流れとしてトレイシー・K・スミスの作品から引用する。スミスは若い世代(1973年生まれ)、マイノリティ・バックグラウンド(アフリカン・アメリカン)、学術的な鍛錬(現・プリンストン大学教員)という、米国詩においてそれぞれが個別の求心力を持つ三つの属性が合流する地点に位置する詩人で、こうした立ち位置を活かし今後の米国詩を先導していく存在になるかも知れない。

《縁は無くなり、曲線のみになる。/前しか向かない清潔な線。/硬い背骨と犬耳の角、はニュアンスに取って代わる、/恐竜が氷の塚という塚に譲ったように。/女達は女達のままだろうけど/その区別は空となり。性は/全ての脅威を乗り越えて、満たす/のは意識だけ、そこにしか残らず。/そう、私達はもっと長く生きて/多数決のお蔭で。重量も無く、繋ぎ目も無く、/我らが月からも彼方にあって、滑るのだろう/宇宙の霞の中を/いつまで経っても、解読可能で安全で。》

スミスのこの作品は上記のアシュベリの作品と比較し、読み手側に“西洋文学系譜”の読み込みを要求しない。「清潔な線」で、真っ直ぐに、より感覚的に書かれている。突き詰めると我々はどこに行くのかという観念的だが拭い去れない問いに対し、宇宙へ飛び出す進化した人間という微笑ましい設定を持ち出した上で、その設定に対する嗤いを込めて批判的に回答する。こうした形式を取ってはいるが、当然、書き手は人類全体の立場に立って語っているのではない。書き手の個人的な生活における、個人的な不安を徹底した皮肉を込めて表現している。宇宙や進化、恐竜など、日常生活とかけ離れた言葉を敢えて使う事で、書き手の日常生活にて実在しているであろう“聞き手”に対し(おそらく届かないであろう、切実な)訴えを発している。

最後に、“西洋文学系譜”の考え方を真っ向から否定するように活動している若い詩人もいるので言及しておきたい。タオ・リンがその一人だ。

リンは1983年生まれの台湾系米国人で、ニューヨーク大学を出た後にそのままニューヨーク市に住み続けている。彼は実生活から拾い上げた平たい若者言葉で作品を書いていく。彼は自らを“Kマート・リアリズム”運動の中に位置付けている。“Kマート・リアリズム”は小説も巻き込んだ全般的な運動で、安価な製品を大量に揃えたスーパーでショッピングカートを押しながら買い物をする米国の生活者の言葉で文学を捉えなおそうという試みである。西洋文学という巨大なテキストの単一的な繋がりから一歩離れて、“生活者”という視点を敢えて設定しつつ言葉の可能性を探っている。リンの特徴をよく表す表現を見てみよう。

《おれは孤独な醜い魚/おれの感情の中心の確固たる姿恰好は剥かれた玉ねぎ/地方新聞に包まれココアビーチの遊歩道の下にでも転がって/語彙は多いが具体的な事しか言わないし/遠くからマナティの丸い身体を楽しんで/内側からマナティの菜食主義を喜んで/好きな詩人はメリー・オリバーとアリス・ノットリ―/おれは愉快な同伴者、突然変異のチョウザメが腹でタツノオトシゴの臭いを嗅いでいる/海底で寝っころがった誕生日/とても興奮しちゃって醜くて》

リンはまず“生活者”としての頭の作りから言葉を選んでいく。普段の生活の中で自然と頭に浮かびそうな言葉を飾らずに置いていく(作品は先頭文字も含め全て小文字で書かれている)。「孤独な(lonely)」、「醜い(ugly)」、「感情の中心(my emotional center)」など、詩には通常使われにくい表現が多用されているのも、その表れである。「語彙は多いが具体的な事しか言わないし」という行は、実生活の表面に現れて来ない(=抽象的な)西洋文学のテキストへの意識的な接続に対する批判とも受け止められるだろう。また「玉ねぎ」や「マナティ」、「チョウザメ」や「タツノオトシゴ」等の比喩は使っているが、これらの比喩の間で統一性を取ったりもしない。「マナティ」によって表された人物が、いつの間にか「チョウザメ」として表されているとも読めるが、こうした手を加えない、自動記述的な作品としての読み心地を目指しているのかも知れない。

詩人は属する世代や社会グループを漂う、言葉にならない空気の波際で言葉の断片を繋いでいく。そして、そうする事で一人の代弁者となる事は出来るかも知れない。ただ、それだけでは詩が持ち得る筋力を全て使い切っているとは思えない。詩は世代・社会グループや個人を代弁するものに留まらず、超越するものだ。一篇の詩はそれを書いた詩人の人間と生活を軽々と越えていかなければならない。こうした観点からリンを理解していく上でも、彼の作品を引き続き読んでいきたいと考えている。

上記の三詩人の表現からも見られる通り、米国では現在、古典も含む西洋文学全体の見地から表現を広げていこうとする流れ、こうした流れの中にありながら詩の表現を質的に変えていこうとする動き、もしくはこれまで良しとされてきた“詩のあり方”に対する反動が混在している。“西洋文学系譜”の考え方によって一種の聖域として扱われて来た詩の領域は、聖域でのみ保たれ得る豊かな清水に煌めいていると同時に、聖域で守られて来たが故の濁水も湛えている。そこに若い詩人達が気付き出している。米国詩は一つの岐路を迎えているのではないだろうか。

表紙から捲っていくと即座にジェームズ・ジョイスがサングラスとステッキでポーズを取った写真が目に入る。その後のページも当時は若かったヘミングウェイやエズラ・パウンドの写真が出て来たり、彼らのパリでの動向が詳細に書かれていたりする。国際情勢の不安定な時代も含め、日本の詩人達は常に海外の文学者達の動きを注視して来たのだと改めて感じる。当時は欧米でも公に知れ渡った詩人ではなかったパウンドにつき、かなりの紙面が費やされているのが興味深い。

彼らの文章を読んでいる内に、私が長い米国生活の中で親しみ、私の詩作の一つの源流となった米国詩の現在について書いてみたくなった。日本の現代詩は米国詩とT・S・エリオットやパウンド、ゲーリー・スナイダーを通じて繋がっているものの、彼ら以外の米国詩人の作品は(特に若い詩人の間では)幅広く読み込まれて来ていないのが実感である。しかし、この“ひとつの”世界の中で、米国で一篇の良い詩が書かれる事は、例え直に接点が無くとも、日本で書かれる作品の文脈的な位置付けを暗に変えてしまう出来事だ。逆もまた然りである。日本の詩人も米国の詩人も互いから無垢ではいられない。日本の現代詩をより“自意識的”に理解していく上でも、米国自由詩の領域における特徴的な動きを見ていきたい。

まずは米国にて活動中の詩人が織りなす詩の現場を俯瞰したい。

現在、ジョン・アシュベリ(John Ashbery)やビリー・コリンズ(Billy Collins)の詩が特に広く読まれている。スナイダーもビート世代の代表的な詩人として幅広い読者層を有している。

また、アイオワ州の詩人テッド・クーザー(Ted Kooser)やセルビア系米国人のチャールズ・シミック(Charles Simic)も健在だ。ドナルド・ホール(Donald Hall)、ルイーズ・グラック(Louise Glück)、リチャード・ウィルバー(Richard Wilbur)、シャロン・オールズ(Sharon Olds)等が活発に動いている。

少し世代が変わるが自らのエスニシティを前面に出したゲーリー・ソト(Gary Soto)やリタ・ダヴ(Rita Dove)、ベトナム退役軍人のユーセフ・コマンヤーカ(Yusef Komunyakaa)等の詩人も確固たる読者層の支持を得ている。1970年以降に生まれた若手だとトレイシー・K・スミス(Tracy K. Smith)やタオ・リン(Tao Lin)に勢いがある。

米国の詩が置かれている状況を理解する上で特筆すべきは、詩壇に対する評論家の影響力の強さである。イェール大学のハロルド・ブルーム(Harold Bloom)を筆頭に、詩を学問の対象として日々研究している評論家が多くの大学におり、彼らによる評価が個々の詩人にとって無視の出来ないものとなっている。

ブルームは“西洋文学系譜”(Western Canon)という概念の旗手として、ギリシャからローマを通り、中東に立ち寄った後に欧州に戻り、米国まで行き着いた西洋文学の流れに照らして現代の米国詩人を理解しようとする。ブルームによれば、西洋の詩の歴史を辿っていくと、どの時代に書かれた詩も先駆者の作品の模倣に過ぎない。ただ、模倣の過程で先駆者の作品の“誤読”が発生し、その“誤読”が新しい作品に独自性を与え、詩の形式の発展に繋がって来た、と指摘する。全ての詩は過去の西洋の古典との文脈的な繋がりを断ち切れないという理解が“西洋文学系譜”の基本的な姿勢となっている。

現在の米国で詩を書く事が、ホメロスやウェルギリウス、ダンテやシェークスピア、ブレイク、ディッキンソン、そしてパウンドが生きてきた西洋において“何を意味するのか”を考察し続ける評論家・学者が多数いる米国では、詩を書く事は社会的にも意義のある事だという認識が地域を問わず行き渡っている。いたる大学が詩人に文学教授ポストを用意しており、米国議会図書館は任期付きで、“米国桂冠詩人”(The United States Poet Laureate)を指名している(同じく、州単位でも桂冠詩人制度がある)。詩文化の発展に強く“公”が関わっている。

こうした環境の中で一際大きな存在となっているアシュベリの詩を見てみよう。

《大荒れの天気だ/前によろけたかと思うとごろりと横になる/緩い草と柔らかな白く名のない花の中/人々は衣服を織っている/ライラックの白を稲妻と縫い合わせ/名もなきどこそこの交差点にて。空が呼ぶのは/聴こえぬ地。どこかで聞いた混乱した/朝もお前が身体を起こせば収束する/お前は文字を着る。行が/お前の靴紐に垂れて/私はこの泥の詩以外の文学はいらない》

(“Crazy Weather”, Houseboat Days, 1999, Farrar, Straus and Giroux, 引用者訳)

ここに描かれているのは幻の光景であり、夢の中のように、事物がシンボルとしてより広い光景に繋がっている。一度読み通しただけで読み手に飛び込んで来る表現ではない。読み手は何度も繰り返し、この光景を確かめる事を要請される。表層的には書き手(語り手)が「お前」とおそらく関係を持った次の朝に、服を着て去っていく「お前」を見守っている場面だが、実際には多重の意味を持っている。

言葉は作品の外側の、“西洋文学系譜”を成す作品群と芋づるのように繋がっている。例えば「ライラックの白を稲妻と縫い合わせ」という行は、ライラックが登場した時点でエリオットの『荒地』の冒頭部分に対し意識的だ。詩人であると同時にバード大学の文学教授・研究者であって、“西洋文学系譜”の詩人・詩作品やその繋がりを知り尽くしているアシュベリらしいスタイルと言えるだろう。また、「お前は文字を着る。行が/お前の靴紐に垂れて」という部分は詩の中で詩の構成要素自体が登場し、こうした形而上学的な、自意識に満ちた展開からも学術的な環境で栄えている米国詩の一側面が見られる。この作品自体は人間の感覚を生地とした芸術的な完成を目指しているというよりも、人間が置かれた「大荒れの天気」を顕在化させるために執筆された一種の学術論文に近い。西洋文学を共同作業として捉え、その境界を内側から押し広げていく役割をこうした作品・表現が担っている。

次に別の流れとしてトレイシー・K・スミスの作品から引用する。スミスは若い世代(1973年生まれ)、マイノリティ・バックグラウンド(アフリカン・アメリカン)、学術的な鍛錬(現・プリンストン大学教員)という、米国詩においてそれぞれが個別の求心力を持つ三つの属性が合流する地点に位置する詩人で、こうした立ち位置を活かし今後の米国詩を先導していく存在になるかも知れない。

《縁は無くなり、曲線のみになる。/前しか向かない清潔な線。/硬い背骨と犬耳の角、はニュアンスに取って代わる、/恐竜が氷の塚という塚に譲ったように。/女達は女達のままだろうけど/その区別は空となり。性は/全ての脅威を乗り越えて、満たす/のは意識だけ、そこにしか残らず。/そう、私達はもっと長く生きて/多数決のお蔭で。重量も無く、繋ぎ目も無く、/我らが月からも彼方にあって、滑るのだろう/宇宙の霞の中を/いつまで経っても、解読可能で安全で。》

(“Sci-Fi”, Life on Mars, 2011, Graywolf Press, 引用者訳)

スミスのこの作品は上記のアシュベリの作品と比較し、読み手側に“西洋文学系譜”の読み込みを要求しない。「清潔な線」で、真っ直ぐに、より感覚的に書かれている。突き詰めると我々はどこに行くのかという観念的だが拭い去れない問いに対し、宇宙へ飛び出す進化した人間という微笑ましい設定を持ち出した上で、その設定に対する嗤いを込めて批判的に回答する。こうした形式を取ってはいるが、当然、書き手は人類全体の立場に立って語っているのではない。書き手の個人的な生活における、個人的な不安を徹底した皮肉を込めて表現している。宇宙や進化、恐竜など、日常生活とかけ離れた言葉を敢えて使う事で、書き手の日常生活にて実在しているであろう“聞き手”に対し(おそらく届かないであろう、切実な)訴えを発している。

最後に、“西洋文学系譜”の考え方を真っ向から否定するように活動している若い詩人もいるので言及しておきたい。タオ・リンがその一人だ。

リンは1983年生まれの台湾系米国人で、ニューヨーク大学を出た後にそのままニューヨーク市に住み続けている。彼は実生活から拾い上げた平たい若者言葉で作品を書いていく。彼は自らを“Kマート・リアリズム”運動の中に位置付けている。“Kマート・リアリズム”は小説も巻き込んだ全般的な運動で、安価な製品を大量に揃えたスーパーでショッピングカートを押しながら買い物をする米国の生活者の言葉で文学を捉えなおそうという試みである。西洋文学という巨大なテキストの単一的な繋がりから一歩離れて、“生活者”という視点を敢えて設定しつつ言葉の可能性を探っている。リンの特徴をよく表す表現を見てみよう。

《おれは孤独な醜い魚/おれの感情の中心の確固たる姿恰好は剥かれた玉ねぎ/地方新聞に包まれココアビーチの遊歩道の下にでも転がって/語彙は多いが具体的な事しか言わないし/遠くからマナティの丸い身体を楽しんで/内側からマナティの菜食主義を喜んで/好きな詩人はメリー・オリバーとアリス・ノットリ―/おれは愉快な同伴者、突然変異のチョウザメが腹でタツノオトシゴの臭いを嗅いでいる/海底で寝っころがった誕生日/とても興奮しちゃって醜くて》

(“ugly fish poem, part one”, Cognitive-Behavioral Therapy, 2008, Melville House, 引用者訳)

リンはまず“生活者”としての頭の作りから言葉を選んでいく。普段の生活の中で自然と頭に浮かびそうな言葉を飾らずに置いていく(作品は先頭文字も含め全て小文字で書かれている)。「孤独な(lonely)」、「醜い(ugly)」、「感情の中心(my emotional center)」など、詩には通常使われにくい表現が多用されているのも、その表れである。「語彙は多いが具体的な事しか言わないし」という行は、実生活の表面に現れて来ない(=抽象的な)西洋文学のテキストへの意識的な接続に対する批判とも受け止められるだろう。また「玉ねぎ」や「マナティ」、「チョウザメ」や「タツノオトシゴ」等の比喩は使っているが、これらの比喩の間で統一性を取ったりもしない。「マナティ」によって表された人物が、いつの間にか「チョウザメ」として表されているとも読めるが、こうした手を加えない、自動記述的な作品としての読み心地を目指しているのかも知れない。

詩人は属する世代や社会グループを漂う、言葉にならない空気の波際で言葉の断片を繋いでいく。そして、そうする事で一人の代弁者となる事は出来るかも知れない。ただ、それだけでは詩が持ち得る筋力を全て使い切っているとは思えない。詩は世代・社会グループや個人を代弁するものに留まらず、超越するものだ。一篇の詩はそれを書いた詩人の人間と生活を軽々と越えていかなければならない。こうした観点からリンを理解していく上でも、彼の作品を引き続き読んでいきたいと考えている。

上記の三詩人の表現からも見られる通り、米国では現在、古典も含む西洋文学全体の見地から表現を広げていこうとする流れ、こうした流れの中にありながら詩の表現を質的に変えていこうとする動き、もしくはこれまで良しとされてきた“詩のあり方”に対する反動が混在している。“西洋文学系譜”の考え方によって一種の聖域として扱われて来た詩の領域は、聖域でのみ保たれ得る豊かな清水に煌めいていると同時に、聖域で守られて来たが故の濁水も湛えている。そこに若い詩人達が気付き出している。米国詩は一つの岐路を迎えているのではないだろうか。