生徒諸君、おはようございます。

桜が満開の春から、青葉の春へ。

新しい学校、新しい学年やクラスに慣れたかな?

まだか。そりゃそうだ。

今日、まさに本日、4月20日(日曜日)、河合塾マナビスは『滋賀の高校生のための大学入試説明会』を開催します。

会場はフェリエ南草津,5階,草津市民交流プラザ。

トップバッターは、11:00~11:45 滋賀県立大学。

滋賀大学経済学部、京都工芸繊維大学、大阪公立大学、龍谷大学、同志社大学、関西大学、立命館大学と続きます。

高校生諸君。最新の情報で、いざ春、夏、秋、輝く春へ。

では、高校生に続いて小学生&中学生の皆さん、いきなり勉強です!

写真のレンゲは、一部が近江平野の畔道(あぜみち)。昔、レンゲソウを育てて、田植えの前に耕して水田の肥料の役目をさせていた。その名残で落ち武者のように生き延びている健気なレンゲソウです。

たくさん密集しているのは、岐阜県。美濃地方の南部、木曽川、長良川、揖斐川の3つの川が接近している地域の水田です。

このあたりは独特の人工の地形、輪中(わじゅう)の中ですよ。

1,れんげ草の話。

どうしてレンゲソウを田んぼにまくんだろう。

レンゲソウにはね、土を肥やす効果があるんだよ。だから、稲を植え付ける前にレンゲソウを作っておいて、土の肥料分を増やしておくんだ。これを「緑肥(りょくひ)」というよ。

レンゲソウは、根っこのところどころにある「根粒」というこぶに「根粒菌」という細菌をすまわせ、根粒菌から養分をもらっているんだ。根粒菌には、空気中の窒素を植物の使える形に変える特別な能力があるよ。

窒素は重要な肥料だけど、いろいろな状態があって、植物が使える状態は限られているんだ。レンゲソウは根粒菌に、すむ所と少しの養分を与えて、その代わりに肥料としての窒素分をもらう。共生関係を結んでいるんだね。

つまり、レンゲソウ全体が、窒素をたくさん蓄えた肥料みたいなものなんだ。農家は田植えの前、このレンゲソウを機械で土の中に混ぜ込む。やがて腐葉土のように分解されて、土の中の肥料分が多くなるよ。

*JA福岡のホームページから引用しました。

私の故郷・岡山県の北部でも、この時期の水田は一面のレンゲ草でしたよ。

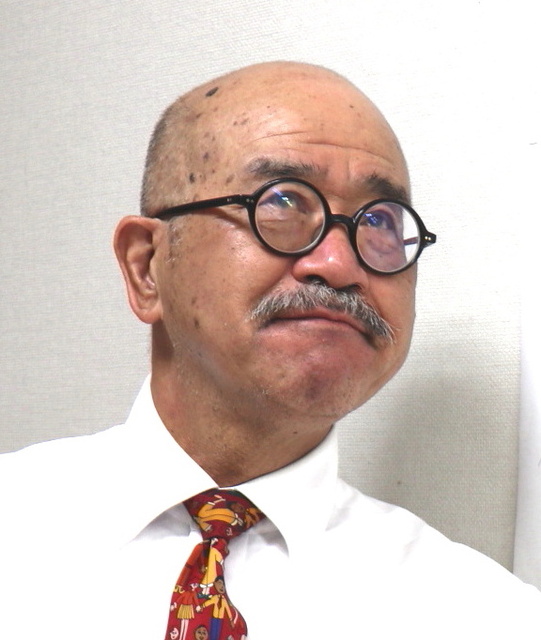

な、な、なんと!私、レンゲの花で冠を編むことができます。

やめてくれー。似合わないっ!…失礼しました。田舎の子はヒマだったので。

2,輪中(わじゅう)の話。

洪水から集落や耕地を守るため、周囲を堤防で囲んだ地域。また、その共同体制をもつ村落組織。江戸時代に発達した。木曽川・長良川・揖斐 (いび) 川の下流のものが有名。*goo国語辞書から引用しました。

私用で岐阜県に出かけました。輪中の中の集落では、水田にレンゲソウが満開でした。このあたりの農家、気合が入っています。お米なら、日本の農家にまかせろ!アメリカ、うるさいっ!

では、フェリエ南草津へ。交通整理や会場案内、机イス運びの作業があったら、お手伝いを。

*このブログは、goo blog を使っています。

ページの上に小さく 「goo blogのサービスは終了します」と表示が出ました。

秋の終わり、11月までとのこと。

ネット企業のつごうですが、「ブログの引っ越し」の手続きがあるらしい。

秋まではこのまま続けて、私、ブログの移転を準備します。