話題の映画とあって、早めに家を出た。

券売機が行列になっていそうな気がしたから

でも誰もまだいなかった。暑いからかしら・・・

ロングランで少し落ち着いてきたのかもしれない・・・

本当に久しぶりの映画館

半年ぶりどころではありませんね

先に上映案内のあった二つの映画が始まる頃にはだんだんと人が増えてきた。

意外とマリリンモンローが人気だったり・・・

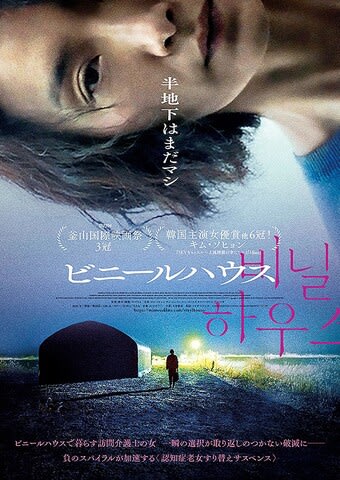

第78回カンヌ国際映画祭の監督週間部門出品とのことで

観た方からの感想も悪くはない

伝統芸能の歌舞伎の舞台

「二人道成寺」や「曽根崎心中」「鷺娘」

あでやかな歌舞伎衣装と奏でられる伝統音楽

和太鼓や鼓、三味線に箏・篠笛の奏者がずらっと並んでいる光景

黒子や裏方さんたち

だんだん吉沢亮と横浜流星が似てきてしまって

どっちがどっちかわからなくなってしまうけど・・・

寺島しのぶや田中泯、渡辺謙のベテランの演技がきらりと光る

でも最後の

取材で喜久雄と再会したカメラマンの綾乃が

自分が捨てられた娘だと恨みごとを言い

そうして、父の演技の素晴らしさを讃えるのだが

これは、こんな形でこんな風に表現する必要があったのかな

と、漠然と思ったけれど・・・

藤原紀香を妻とする片岡愛之助や坂東玉三郎などは

世襲ではないと私でも存じ上げているのだが

香川照之のように俳優から襲名なさる方もいたり・・・

任侠の出自、抗争で親を殺された喜久雄が

世襲制で伝統文化の歌舞伎の頂点を目指すという物語を

在日朝鮮人の李相日監督が映画化するというのも話題のようだ。

それにしても、歌舞伎役者のスキャンダルは

随分と見聞きしてきたから色々あるのだろう・・・

歌舞伎の演目も女形などの知識も全くない私でも

充分に堪能できたあでやかな素晴らしい歌舞伎の舞台

けれど一番感じたのはこれからどんどんこの映画が世界で上映されて

歌舞伎が知られるようになった後なのだが・・・

国立劇場建て替え問題は今、どうなっているのだろう?

解体業者も決まっていないうちから閉館してしまい

既に2年たっているはずだが、今だに解体もされていないようだ。

建設費の高騰を理由にしているがいったい日本政府は何をしているのだろう?

アメリカへの投資は何兆円だっけ?

伝統文化がどんどんすたれていってしまうのを手をこまねいて見ているのかしら?

国立劇場で舞台を支えてきた人たち、日本伝統文化の技を守り伝えてきた人たちも

どんどん散り散りになり、離職した人も少なくはないという

最初は改修の予定だったのが、建て替えになり

ホテルなども併設するなどと変わっていったのはどうしてなのだろうか?

いったい誰の食い物になっているのかという気がしている昨今だ。

国立劇場初の女性舞台監督もやめてしまった。

ほんとうに残念。

もううんざりだ。