8月25日(月)

当日の行程:(JR大津京駅) → 【近江神宮】 → (京阪・近江神宮前駅~別所駅) → 【大津絵美術館・圓満院門跡】 → (京阪・三井寺駅~京阪膳所駅) → (【義仲寺】月曜日は閉まっていて拝観できない) → (京阪・京阪膳所駅~石山寺駅) → 【石山寺】 → 【瀬田の唐橋】

近江神宮は、紀元2600年の慶節にあたる昭和15年(1940)に創建された。

天智称制6年(667)に都を近江大津に遷した天智天皇(天命開別大神)が祭神である。

鳥居に向かって右手には、社号が建つ。

揮毫は近衛文麿の筆による。

手水舎は、滋賀・江州の比良石(ひらいし)でできている。

楼門

外拝殿

内拝殿

内拝殿の周りの廻廊

境内には、「旧大津地方裁判所車寄」が移築保存されている。

近江神宮の祭神・天智天皇が近江令を制定したことで、法律の神様とも称えられている由縁によるという。

漏刻(水時計)

天智天皇が近江大津宮に初めて漏刻台を設けたことは、日本書紀にも記されているという。

6月10日の「時の記念日」は、天智天皇が漏刻を設けた4月25日(太陰暦)を太陽暦に換算して定められたそうだ。

近江神宮の境内には、様ざまな時計が置かれている。

また、境内にある近江神宮時計博物館では、垂揺球儀(すいようきゅうぎ)、和時計、香時計(こうどけい)などの珍しい時計が常時展示されている。

日時計

この「精密日時計」は、五分刻という世界最高の精度を誇るものなのだそうだ。

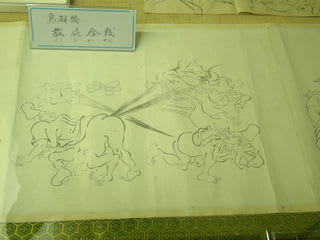

古代火時計

約4000年前の中国で、おもに夜間の時間を計るのに用いられていたという。

龍の背に等間隔に吊り下げられた銅球の下に線香が置かれ、線香の火が銅球の糸を焼き切って球が落下し、下に設けられた銅鑼が鳴るという仕組みなのだそうだ。

近江神宮の御朱印

当日の行程:(JR大津京駅) → 【近江神宮】 → (京阪・近江神宮前駅~別所駅) → 【大津絵美術館・圓満院門跡】 → (京阪・三井寺駅~京阪膳所駅) → (【義仲寺】月曜日は閉まっていて拝観できない) → (京阪・京阪膳所駅~石山寺駅) → 【石山寺】 → 【瀬田の唐橋】

近江神宮は、紀元2600年の慶節にあたる昭和15年(1940)に創建された。

天智称制6年(667)に都を近江大津に遷した天智天皇(天命開別大神)が祭神である。

鳥居に向かって右手には、社号が建つ。

揮毫は近衛文麿の筆による。

手水舎は、滋賀・江州の比良石(ひらいし)でできている。

楼門

外拝殿

内拝殿

内拝殿の周りの廻廊

境内には、「旧大津地方裁判所車寄」が移築保存されている。

近江神宮の祭神・天智天皇が近江令を制定したことで、法律の神様とも称えられている由縁によるという。

漏刻(水時計)

天智天皇が近江大津宮に初めて漏刻台を設けたことは、日本書紀にも記されているという。

6月10日の「時の記念日」は、天智天皇が漏刻を設けた4月25日(太陰暦)を太陽暦に換算して定められたそうだ。

近江神宮の境内には、様ざまな時計が置かれている。

また、境内にある近江神宮時計博物館では、垂揺球儀(すいようきゅうぎ)、和時計、香時計(こうどけい)などの珍しい時計が常時展示されている。

日時計

この「精密日時計」は、五分刻という世界最高の精度を誇るものなのだそうだ。

古代火時計

約4000年前の中国で、おもに夜間の時間を計るのに用いられていたという。

龍の背に等間隔に吊り下げられた銅球の下に線香が置かれ、線香の火が銅球の糸を焼き切って球が落下し、下に設けられた銅鑼が鳴るという仕組みなのだそうだ。

近江神宮の御朱印