刀 長運斎綱俊

刀 銘 於東都加藤綱俊文政三年四月日

刀 銘 於東都加藤綱俊文政三年四月日

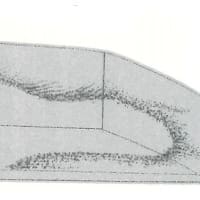

江戸時代後期の長運斎綱俊(ちょうんさいつなとし)は、その兄の綱英と共に大互の目乱刃、濤瀾乱刃などを得意としている。この刀がその典型で、鎬筋に達するほどに焼の深い互の目が大小連続した華やかな出来。地鉄は小板目鍛えが均一に詰んで微細な地沸で覆われる。密に詰んでいるからと言って無地風ではなく、小板目肌のしっとりとした潤い感がある。刃文も、白く明るい小沸の粒子が綺麗に揃っており、沸深く霞がかかったように刃中に沸が広がり、柔らか味のある景観を生み出しており、これは、江戸時代前期の大坂刀工越前守助廣、あるいは井上真改などが得意とした沸深い焼刃を目指したものに他ならない。焼刃は小さな互の目から大きな互の目へと変化し、互の目の下を沸で繋いで地中に円形の玉刃を焼き施している。大互の目の連続を大波と見ればこれは波飛沫。江戸時代中期から後期にかけての、日本刀に求められた美観の典型例としてご覧いただきたい。このように美しく地刃を作り出したとしても、実はこの刀工は切れ味高いことでも知られている。美しいだけではないのが日本刀である。ただし、先に紹介した清光の美しさとこの美しさの違いは大きな差があるも、同じ背景で捉えることはできない。製作意識の違いであり、時代の要求の違いである。

刀 銘 於東都加藤綱俊文政三年四月日

刀 銘 於東都加藤綱俊文政三年四月日

江戸時代後期の長運斎綱俊(ちょうんさいつなとし)は、その兄の綱英と共に大互の目乱刃、濤瀾乱刃などを得意としている。この刀がその典型で、鎬筋に達するほどに焼の深い互の目が大小連続した華やかな出来。地鉄は小板目鍛えが均一に詰んで微細な地沸で覆われる。密に詰んでいるからと言って無地風ではなく、小板目肌のしっとりとした潤い感がある。刃文も、白く明るい小沸の粒子が綺麗に揃っており、沸深く霞がかかったように刃中に沸が広がり、柔らか味のある景観を生み出しており、これは、江戸時代前期の大坂刀工越前守助廣、あるいは井上真改などが得意とした沸深い焼刃を目指したものに他ならない。焼刃は小さな互の目から大きな互の目へと変化し、互の目の下を沸で繋いで地中に円形の玉刃を焼き施している。大互の目の連続を大波と見ればこれは波飛沫。江戸時代中期から後期にかけての、日本刀に求められた美観の典型例としてご覧いただきたい。このように美しく地刃を作り出したとしても、実はこの刀工は切れ味高いことでも知られている。美しいだけではないのが日本刀である。ただし、先に紹介した清光の美しさとこの美しさの違いは大きな差があるも、同じ背景で捉えることはできない。製作意識の違いであり、時代の要求の違いである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます