短刀 甘呂(俊長)

短刀 甘呂

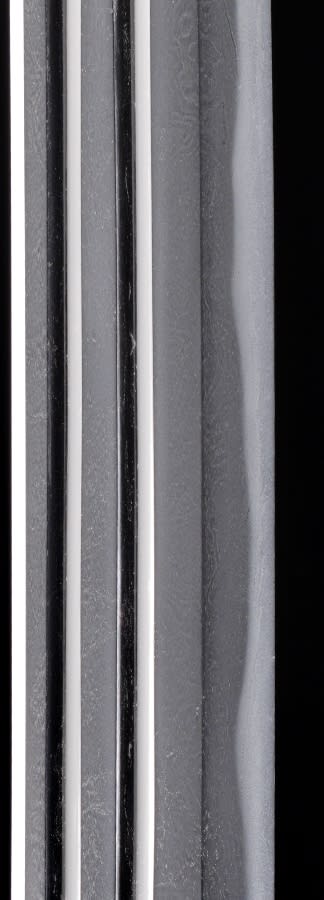

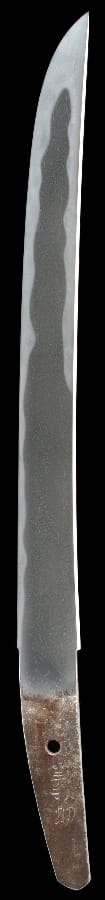

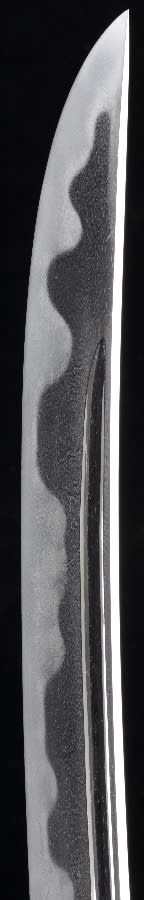

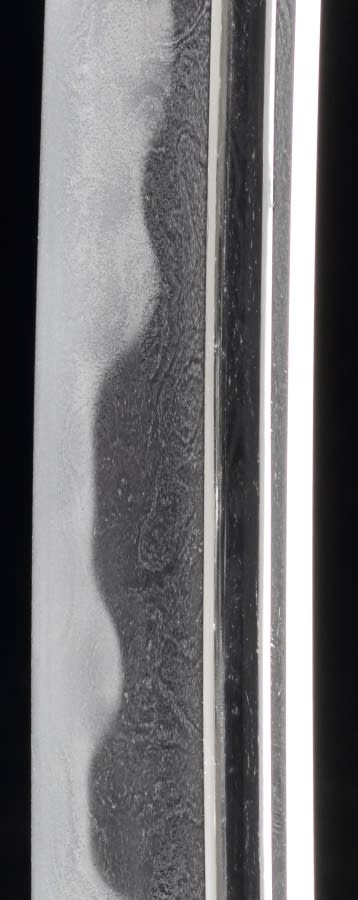

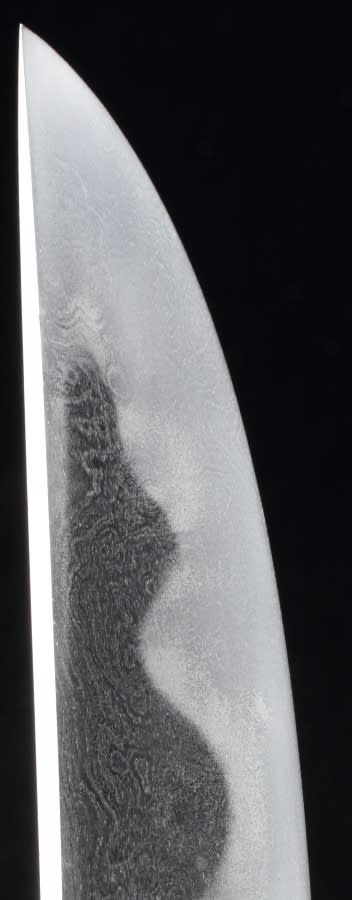

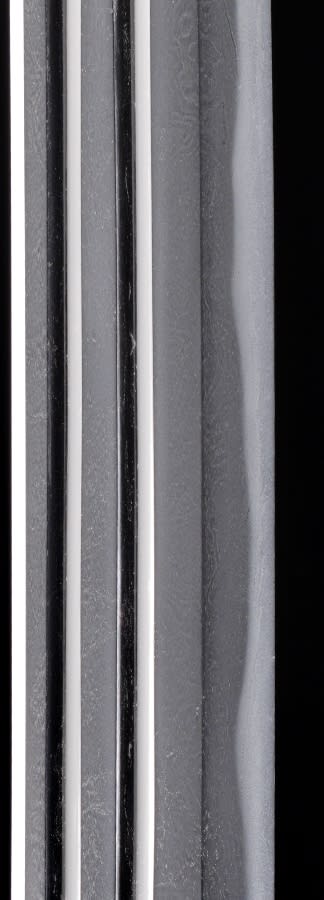

生ぶ無銘の甘呂(俊長)と極められた、一尺をごくわずかに下回る短刀。造り込みは、南北朝頃に隆盛した小脇差。反りを控え、元先の身幅が広く重ねは比較的しっかりとしている切刃造の構造。地鉄は揺れるような板目肌に杢目が交じり、地沸が付いて地景も顕著に現れ肌模様は複雑で明瞭。刃文は浅い湾れで、形状が明確ではない。刃境がほつれ掛かり、大きく乱れる風や沸筋、砂流し、金線もそれほど多くはない。焼き幅の低さ、切刃造などから、激しい打ち合いを想定した作と思われる。甘呂俊長は近江の刀工で、同国の高木貞宗の門人。即ち相州貞宗の系流。激しい互の目よりも、本作のような控えめな湾れ刃を特徴としている。激しい乱刃だけが相州伝ではない。

短刀 甘呂

生ぶ無銘の甘呂(俊長)と極められた、一尺をごくわずかに下回る短刀。造り込みは、南北朝頃に隆盛した小脇差。反りを控え、元先の身幅が広く重ねは比較的しっかりとしている切刃造の構造。地鉄は揺れるような板目肌に杢目が交じり、地沸が付いて地景も顕著に現れ肌模様は複雑で明瞭。刃文は浅い湾れで、形状が明確ではない。刃境がほつれ掛かり、大きく乱れる風や沸筋、砂流し、金線もそれほど多くはない。焼き幅の低さ、切刃造などから、激しい打ち合いを想定した作と思われる。甘呂俊長は近江の刀工で、同国の高木貞宗の門人。即ち相州貞宗の系流。激しい互の目よりも、本作のような控えめな湾れ刃を特徴としている。激しい乱刃だけが相州伝ではない。