短刀 兼法

短刀 兼法

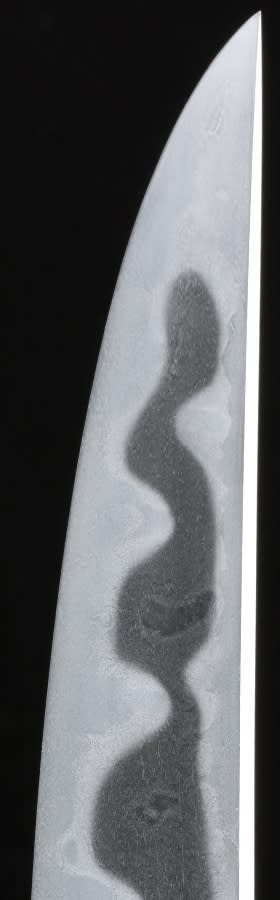

兼法は美濃から越前に移住した刀工。この短刀は、一尺弱。先に紹介した政常もほぼ同じ寸法だが、印象が異なる。反りの付き方によってこのように違ってくる。地鉄は板目肌が細かな地景によって肌立ち、ザングリとした感がある。この「ザングリ」という表現は刀剣では良く使われている。板目肌から小板目肌に進化してゆく過渡期ともいえるが、板目の肌が縮緬状に細かに揺れていたり、小模様に杢目がそれに交じったりして、鍛着は密ながら肌が強く立って感じられる様子を指す。この越前に移住した刀工群にも多くみられるが、慶長頃の山城堀川國廣一門の特徴でもある。これが斬れ味に影響していることは間違いない。「ザングリ」とは、肌立つ鍛えでありながらも良い意味で用いられているのだ。刃文は湾れに小互の目交じり。焼刃は小沸に匂が複合し、所々に強く沸が付く。刃縁はほつれ掛かり、帽子もそれに伴って強く掃き掛けて返りは長く下がる。相州伝の影響を受けた美濃伝の一つ。いかにも戦場で用いるために製作された、という印象だが、頗る健全な状態で遺されている。

短刀 兼法

兼法は美濃から越前に移住した刀工。この短刀は、一尺弱。先に紹介した政常もほぼ同じ寸法だが、印象が異なる。反りの付き方によってこのように違ってくる。地鉄は板目肌が細かな地景によって肌立ち、ザングリとした感がある。この「ザングリ」という表現は刀剣では良く使われている。板目肌から小板目肌に進化してゆく過渡期ともいえるが、板目の肌が縮緬状に細かに揺れていたり、小模様に杢目がそれに交じったりして、鍛着は密ながら肌が強く立って感じられる様子を指す。この越前に移住した刀工群にも多くみられるが、慶長頃の山城堀川國廣一門の特徴でもある。これが斬れ味に影響していることは間違いない。「ザングリ」とは、肌立つ鍛えでありながらも良い意味で用いられているのだ。刃文は湾れに小互の目交じり。焼刃は小沸に匂が複合し、所々に強く沸が付く。刃縁はほつれ掛かり、帽子もそれに伴って強く掃き掛けて返りは長く下がる。相州伝の影響を受けた美濃伝の一つ。いかにも戦場で用いるために製作された、という印象だが、頗る健全な状態で遺されている。