両刃造短刀 長舩祐定

両刃造短刀 長舩祐定弘治三年

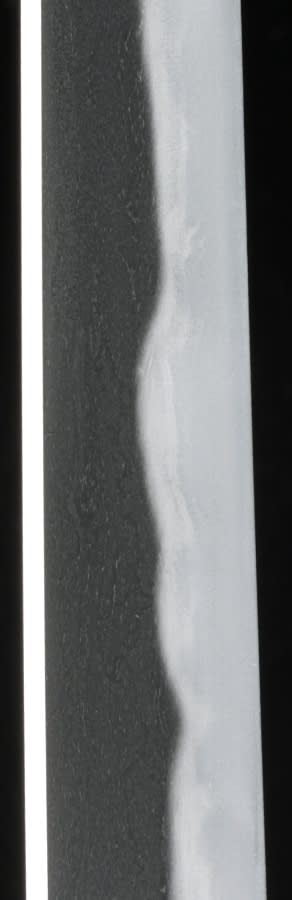

両刃造短刀の恐ろしさは、姿格好からも理解できよう。具足の隙間から突き刺し、どちらに力を入れても致命傷を与えることができる。そもそも刺突を目的とした武器は、三寸ほどで充分に効果がある。小型にして具足の腰に備えるに便利であったものが、頑強な具足へと変わるに従い、強固な造りへと変化していったものであろう。刃長七寸強は、両刃造としてはやや大振りの仕立て。刃文は直刃。帽子の下辺りがわずかに乱れている。刃縁盛んにほつれかかり、時に金線となる。地鉄は良く詰んだ小板目肌に見えるが、地沸が付き地中にうっすらと板目肌が立つ。個銘はないが良くできた作である。備前刀は乱刃だけではない。

両刃造短刀 長舩祐定弘治三年

両刃造短刀の恐ろしさは、姿格好からも理解できよう。具足の隙間から突き刺し、どちらに力を入れても致命傷を与えることができる。そもそも刺突を目的とした武器は、三寸ほどで充分に効果がある。小型にして具足の腰に備えるに便利であったものが、頑強な具足へと変わるに従い、強固な造りへと変化していったものであろう。刃長七寸強は、両刃造としてはやや大振りの仕立て。刃文は直刃。帽子の下辺りがわずかに乱れている。刃縁盛んにほつれかかり、時に金線となる。地鉄は良く詰んだ小板目肌に見えるが、地沸が付き地中にうっすらと板目肌が立つ。個銘はないが良くできた作である。備前刀は乱刃だけではない。