短刀 長舩永光

短刀 長舩永光天文十三年

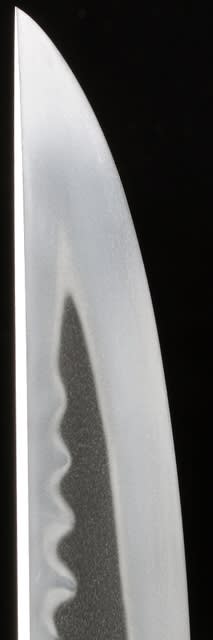

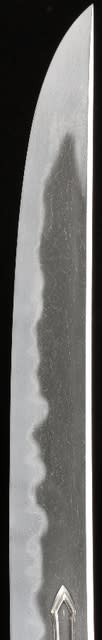

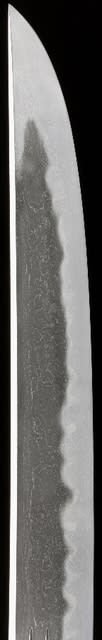

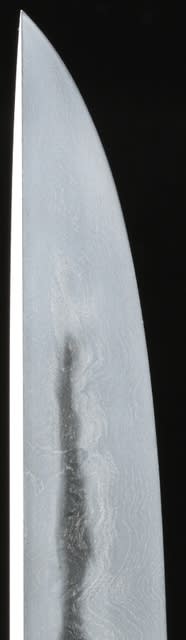

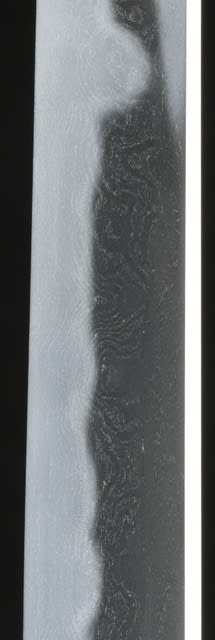

六寸七厘、重ね二分八厘の鎧通し。かなり使い込んでいるが、重ねがしっかりと残り、鋒も焼深く健全だ。刀身中ほどが研ぎ減りで幅狭くなっているのが判ると思うが、ぼてっとした姿に比較して結構格好がいいと思う。刀身中ほどのやや上辺りの棟が削がれているのも使い勝手を研究した結果であろう。地鉄は良く詰んで小板目状に見える。刃文は湾れ刃。ほつれ、喰い違い、金線、沸筋、砂流しが働き、帽子も調子を同じくして掃き掛けて返る。

短刀 長舩永光天文十三年

六寸七厘、重ね二分八厘の鎧通し。かなり使い込んでいるが、重ねがしっかりと残り、鋒も焼深く健全だ。刀身中ほどが研ぎ減りで幅狭くなっているのが判ると思うが、ぼてっとした姿に比較して結構格好がいいと思う。刀身中ほどのやや上辺りの棟が削がれているのも使い勝手を研究した結果であろう。地鉄は良く詰んで小板目状に見える。刃文は湾れ刃。ほつれ、喰い違い、金線、沸筋、砂流しが働き、帽子も調子を同じくして掃き掛けて返る。