短刀 雲林院政盛

短刀 雲林院政盛

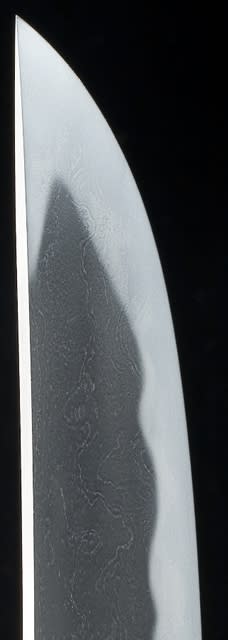

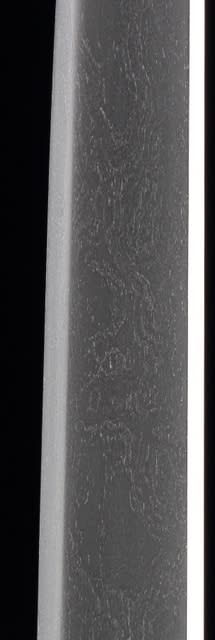

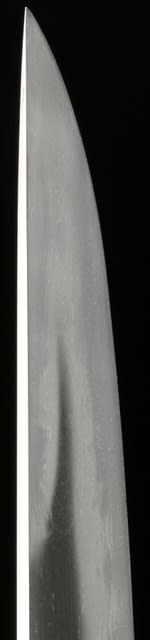

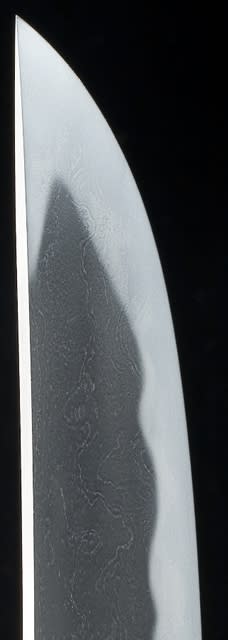

室町時代の伊勢に栄えた雲林院刀工は、大和手掻派の流れ。とはいえ、刀身のみを出されて、どこの刀工かと問われても、雲林院鍛冶とは出てこないだろう。一尺一寸強の、現代では脇差に分類されるのだが、姿は寸が延びて先反りの付いた短刀で、戦国時代に重宝された使い勝手の良さそうな構造。板目鍛えの地鉄が流れて大模様となり、地沸が付いて肌目に沿った地景が顕著。沸の強い刃文は互の目湾れ調子で、刃境が盛んにほつれ、金線稲妻、喰い違い、二重刃など大和伝の働きが顕著で、これが刃中にも及んで砂流しとなる。

短刀 雲林院政盛

室町時代の伊勢に栄えた雲林院刀工は、大和手掻派の流れ。とはいえ、刀身のみを出されて、どこの刀工かと問われても、雲林院鍛冶とは出てこないだろう。一尺一寸強の、現代では脇差に分類されるのだが、姿は寸が延びて先反りの付いた短刀で、戦国時代に重宝された使い勝手の良さそうな構造。板目鍛えの地鉄が流れて大模様となり、地沸が付いて肌目に沿った地景が顕著。沸の強い刃文は互の目湾れ調子で、刃境が盛んにほつれ、金線稲妻、喰い違い、二重刃など大和伝の働きが顕著で、これが刃中にも及んで砂流しとなる。