刀 青江

刀 青江

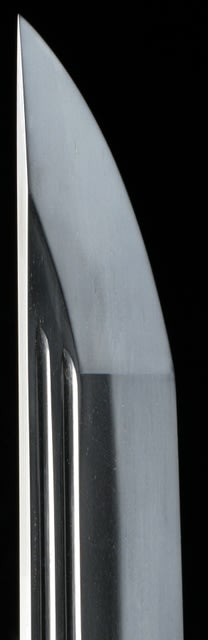

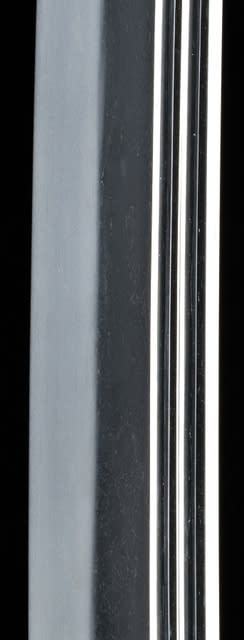

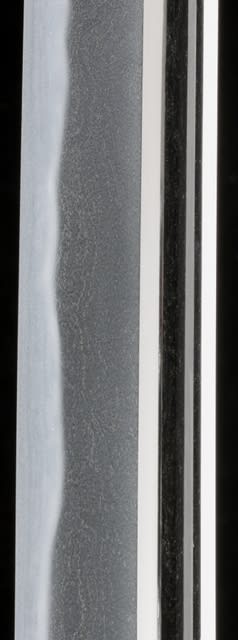

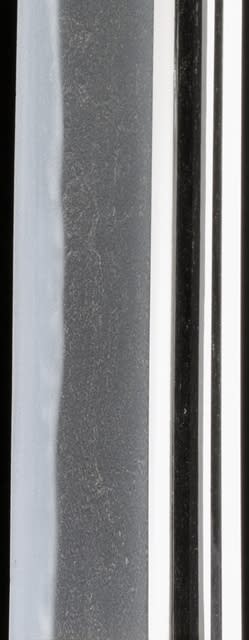

南北朝時代初期の青江の太刀。大磨上無銘。杢目を交えた板目肌が縮緬状に綺麗に揺れて良く詰んでおり、写真では分かり難いが映りが立ち、しっとりとした質感がある。古青江から百二十年ほど降っている。古青江の時代はもっと肌立つ感があったが、かなり詰み澄んでいる。刃文は匂出来の簡潔な細直刃。刃境にほつれが掛かり、細い刃中には淡い鼠足が入る程度。これも激しい逆丁子出来を想うと間違う。地鉄に特徴がある。

刀 青江

南北朝時代初期の青江の太刀。大磨上無銘。杢目を交えた板目肌が縮緬状に綺麗に揺れて良く詰んでおり、写真では分かり難いが映りが立ち、しっとりとした質感がある。古青江から百二十年ほど降っている。古青江の時代はもっと肌立つ感があったが、かなり詰み澄んでいる。刃文は匂出来の簡潔な細直刃。刃境にほつれが掛かり、細い刃中には淡い鼠足が入る程度。これも激しい逆丁子出来を想うと間違う。地鉄に特徴がある。