今年も亦、9月の第三月曜日の敬老の日がやって来ました。私事で恐縮に存じますが、9月中旬生まれである故に、私にとっての敬老の日は冥途が亦一歩近くなる旅路の1里塚でもあります。

妻に先立たたられての今では、毎年1年間の健康と無病息災にひとり静かに感謝しては、子供や孫に囲まれての自宅でのささやかな誕生日を祝って貰うのが恒例になって居ります。それが今年は、何か気分溌溂であり、元気な満82歳が迎えられるように感じられます。

これはどうやら、昨年9月から丸1年、欠かさずに或る健康維持の精進を重ねた賜物ではないかとの想いがあり、飲酒癖離脱などの諸事万端に合わせて、全てに感謝の念を一層新たにして居ります。

それに加えて、更なる健康不安払拭への心掛けにと、次なる精進の実践課題の新た取り組みに、今また思案を巡らし始めているのです。

―敬老の日を祝うネット画像―より

其れと申すのも実は、昨年の9月のブログ “ニンニクの健康を促進する強壮作用” の文中で紹介した、ニンニクの持つ健康を促進する作用の海外情報から得た、あのニンニクの特有の「匂い」の源であるアリルメルカプタンを効果的にマスキングする、生ニンニクの上手な利用法と健康に寄与するニンニクの望ましい日常的な摂取方法を略1年間、300余日に亘って自ら実践して見たからです。

その結果は言うに及ばず、先のブログで紹介した通りのニンニクの持つ顕著な薬理作用に依る気力充実であり、真さに文字通りとはこの事ですが、自分でも充分実感して納得出来たのです。

当然、今後も続ける積りであり、1年間に亘って亦毎日、所定のニンニク鱗片数の摂取を実行して行きます。

ニンニクは元来、 優れた薬用植物であり、其の利用の歴史は大変古く、インドの伝統医学 「アーユルベーダ」の中には、薬物としてのニンニクを少量摂取する昔からの療法が伝わって居り、そうした話題が今日では、海外のSNSにはいろいろと発信されているのです。

―ガーリックミルク ニンニクの薬効の優れた利用法!-Web Images

それでは其のニンニクを摂取すると、どんな薬効が期待されるのか、其の効果を4項目に纏めた海外健康情報サイトがありましたので抜き出して抄訳で下記に表記します。

ニンニクは、諸料理の香り付けの味覚の大黒柱となる香辛食材である以上に亦、自然が与えてくれた、抗ウイルス作用、抗バクテリア作用、抗黴菌作用を持つ、優れた特性の伝統的な薬理作用があり ニンニクの正しい摂取で、次のような変化を体内で起す事が研究で指摘されている。

1.体内で代謝されるコレストロールの働きの中で、酸化を抑えて発生する環状動脈内のプラーグに依る心臓疾患リスクを抑止する。

2.血圧をより低下させ、血管系の梗塞リスクを下げて、脳梗塞及び心臓発作の発症を低下させる。

3.一般の感冒や喉の痛み等、呼吸器系感染に抵抗力を付与する。

4.黴菌或いはイースト菌の感染を減少させる。

以上ですが、毎日僅か2片のニンニクをすりおろし、10分放置した後、コップ一杯180ccの牛乳を注いで、「辛味」が未だ感じられる程度の温度に温めては、口当たりを良くする為に、蜂蜜を茶さじ半分程入れて飲むようにします。

ニンニクの持つ薬理作用を料理に求めるなら、ニンニクは刻む等して組織を壊し、極力半生の状態で摂取するように心掛けるのが、利用法の大切なポイントになります。

日本料理で用いられる薬味の「わさび」や「しょうが」の作用では、火入れ加温すると本来の効力が失われて仕舞う事でお分かりと思いますが、ニンニクも亦然りであるのです。

ニンニクには多くの加工食品が市場に出回って居りますが、加工過程で多くの成分が変質して仕舞い、最早ニンニクの持つ本来の薬理作用は失われ、余り薬効は期待できないと思った方が良いのです。

もし、其れでも効力があると思って居られるなら、個人的な思い込みの一種のニンニク信仰?であり、所謂プラセボ効果に他ないと申せます。

前述のように、ニンニクには自然が与えてくれた、抗ウイルス作用、抗バクテリア作用、抗黴菌作用を持つ優れた特性は、複雑な含硫黄化合物の他成分との相乗作用の薬理効果の発現に依るのですが、科学的にはすべては未だに明らかにされていません。

唯、加工食品化されるとニンニクは、其の特徴である抗ウイルス作用、抗バクテリア作用、抗黴菌作用等は、結果的に略失われてしまうのは確かです。

従って、欧米料理で多く利用されるニンニクの作用は、飽くまでもニンニクの料理の香り付けが主目的であり、それでも料理の仕上げとなる段階で加える事が大切とされ、それは少しでもニンニクの持つ薬理作用を、出来れば残すようにすることが好ましい利用法と経験的に分かっているからです。

其処には、日本での「わさび」や「しょうが」のような薬味用の食材の利用法とは一寸違った、ニンニクには香り付けと薬理作用の独特な利用の仕方があると言う事です。

それでは、話が一寸前後しますが、ニンニクの特色の抗ウイルス作用、抗バクテリア作用、抗黴菌作用の働きですが、実は私達人間の体内には、多くの様々な微生物が常時棲みついて居ると言われ、消化管から血液中、また口の中から体表面に至るまで、普段は病原性を特に発揮しないながらも宿主から必要な栄養分を横取りしている寄生と、体内の細菌叢での量的バランスをコントロールしている共生とが起こっていると言われていす。

しかし、其の体内バランスが正常に維持させるには、宿主の本来備えている自己防衛力の免疫系の健全な働きが不可欠であり、宿主の体力が低下したり、体調を崩したりして、本来の自己防衛力の働きが悪くなると、様々の疾病の原因を作る事になると言うのです。

其処で、体力を養う栄養分への援護射撃部隊の役割を担うのが、ニンニクに多く含まれている抗菌物質であり、ニンニクの摂取に依って、呼気や体表面から発散される、あの独特のニンニク特有の臭気こそ、体内での働き成分の証であるのです。

それだから、ニンニクを食べると元気になると言うのであり、体内に棲みつている細菌類を叩いて横取りされるエネルギーの奪還を起こり易くし、ニンニクの抗菌物質に依って体内細菌の収奪エネルギーの減少で、本来の代謝が回復すると考えられるのです。

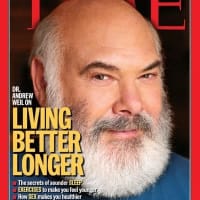

自発的治癒の医学を提唱するパイオニア―である、アンドリューワイル博士は、そうしたニンニクの持つ機能を強壮作用と言い、其の作用を健康維持の為に利用しない道理はないと、ヘルスケアの第1一級の強壮用食材に、ニンニクの摂取を推奨して居ります。

もし、歳をとってもより元気で居たいなら、ニンニクの持つ強壮作用を味方に付けて、更なる無病息災の精進に挑んで見ては如何でしょうか!

扨て、前置きが一寸長くなりましたが、此処で本題に揚げた 「高齢者の寿命を縮める省エネ生活習慣」に就いて言及したいと思います。

―百歳以上の高齢者の男女比率の著しい格差の意味は?―

既にご存知と思いますが、今年の敬老日に因んで発表された全国の100歳以上の高齢者数、今月15日の時点では前年比で1453人増の7万1238人となり、49年連続で過去最多を更新したとあります。

82歳になった老人からすれば、長寿チャンスはまだまだ先と、うれしい限りではありますが、其の数字を男女別で見ると驚くなかれ、女性が6万2775人と全体の88.1%を占めて居り、100歳以上の男性は、全体の11.9%の8,463人に過ぎないと言うから吃驚です。此の事実、男性の皆さんは、どの様に受け止めて居られるのでしょうか。一般には言及されるようなコメントは見当たりません。

それで其の理由ですが、単なる推測であり、仮説と言えばそれまでですが、当該ブログの表題である “超高齢者の寿命を縮める省エネ生活習慣”として、取り上げて見た次第です。

昔から日本のみならず世界中で女性の方が、男性よりも長命であることは、良く言われて来て通説ではありますが、今般報道された100歳以上の超高齢者数の、このような大きな男女比率格差は前代未聞です。しかし考えて見れば、今の百歳以上の男性世代は、多くの戦争未亡人を生んだ、先の大戦での生き残り男性世代の方々なのであって、其の方々が、平和な時代になって長生きされたのであり、其の数字の違いが今の超高齢者の男女比率格差の数字の上にも現れたと言えば頷けます。

しかし、果たしてそれだけの事でしょうか。男性は女性よりも先天的にエネルギー消費量が高く活動的で、それだけ寿命も短くなるのであり、一方の女性は子孫を残す大役を担う為に、本来的に持久力に優れて居り、其れが一般に女性が男性より長生きする通説の背景になって居ると思われます。唯それだけでは、此の日本の超高齢者数の男女比率格差はどうしても説明が出来ません。

健康マニア老人の疑念の発端は、日本は天然資源に乏しい国情にあって、先の大戦で被った国土荒廃の復興に、国民の多くの努力で築き上げた未曽有の繁栄となった自由市場経済、其の成熟期から衰退期に至って迎えた、社会的歪みの諸政策の行詰まり、其処で寿命の延びた元気な高齢者を働き方改革と称して新たなる労働力としての参画を標榜し、豊かな老後生活を奪うような愚策とも言える、政府与党の施策転換にあります。

確かに高齢でも元気な日本人が多くなりました。そうであっても急速な高齢化時代を迎えての日本の高年齢層の増加は避け難く、年金、医療、介護の社会福祉政策への投入可能な国家予算には、当然限界があるのも確かです。

それ故にと、国家政策の根本を見誤っているような、小手先での消費税増大を始め、政権担当する与党の単なる延命の人気取り、選挙対策としか思えない国民への騙しのような諸施策へのすり替えが、余りにも多く見てとれるからであります。

しかし、日本の高齢者にとっては今尚、特に男性中心の社会風潮が強く、日常生活に有っての老い行く自分との闘いで、活動消費エネルギー節約が、勝手気ままにできる生き方の自由となり、其の独占を可能にしている、我が儘な高齢者が多くなる社会風潮が広がっているのです。その結果が周囲に負担を増やす一方で、核家族化と共に、社会負担となる国の福祉諸政策の行詰まり生む大きな要因となっていると思われます。其れが亦、個人差、男女差、健康長寿者の差でも表面化していると言えるのです。

経験からの実情観察から言わせて頂ければ、高齢者の医療、介護の必要性の多くは、年齢と共に変わる、個々人皆の生存の為のエネルギー消費の上手な使い方に掛かって居り、高齢化と共に、当然自らの対処を変えて行かなくてならない、各個人の生活習慣中での心身の健康主体の生き方、其の認識の程度に掛かっていると言えるのです。

人間も動物と同じであって、老化と共に運動機能の低下が起こり、身体能力が劣化して、重力に逆らって立っているも辛くなり、直ぐ横になって身体を休めたくなる、体力の省エネモードが最も快適に感じられるようになり、そんな我が儘な生活習慣が誰でも付いてしまい勝ちです。

端的に言えば、骨惜しみ、余り身体を動かさない、横着癖の習慣を作り出しているのが、世に言う 「フレイル」であり 「サルコぺデイア」であって、其の帰結は、身の廻り家族や社会に負担を掛ける事になる、昔の差別語でいえば、“Good for nothing” 「 穀潰し」であります。

―「フレイル」と「サルコぺデイア」―医療と介護の高負担要因

今尚日本に残る、高齢者の男性と女性を比べたら、私生活で支配的位置に立っている男性の老いての骨惜しみ生活習慣は、より顕著であり、それこそが、100歳以上の日本の超高齢者数の男女格差を生んでいる、尤も確かな要因では無いでしょうか。

そうした生活習慣で生まれる、体力の省エネモードの程度こそ、生来の以って生まれた代謝年齢の全うを妨げている、男女間での寿命を縮めている原因の違いではないかと推測したのです。

最早、日本に「敬老の日」はあっても、唯単に老人を敬う時代ではなく、老人が我が儘で、老いのコスト負担を次世代に先送りしない、させない、老人のスマートな生き方の模範を示す日となって、自律生活への精進、更なる体力の脱省エネモードの実践に、努力する気構えを見せる契機となる 『新老人の日」となるようにと、未来日本の為に、健康マニア老人の一人として提言したいと存じます。

![]()

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます