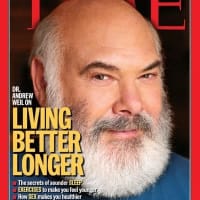

この女性は広大な砂浜で一体何をして居るのでしょうか、失せもの探しですか? 否!遥か横方向に離れてもう一人のパートナーらしき方が、同じように何かを探しているようです。其の姿から、何を左手にもっているのかずばりお分かりの方が居られましたら、先ずは脱帽致します。

さてはこの姿のタネ明かしを致します。日本の何方からかは判りませんが、どうやらアメリカに伝わったインスタグラム(動画)のコピペの様であり、今般の新型コロナウイルスパンデミックで今やアメリカで馬鹿売れ?漢方薬エキスの話の真相は、どうやら此の女性が採取している海浜野草の根に含まれている漢方薬成分と言う事のようであります。

実はそれ故でしょうか、関連するWeb画像に此の女性の姿があってピーンと来たのですが、ところ変われば品替わるの喩えの通りであり、其の背景となって登場している女性の採取姿に因み、新型コロナウイルスのパンデミックの薬草異聞と題し、その海浜薬草の日本での存在背景や評価等、あれやこれやと感想を語らせて頂きます。

―日本の貴重な香味野草を採取している日本女性!ー

其の馬鹿売れ薬草エキスの正体は、学名はロシアの植物学者の献名のGlehnia Littoralis、英語名は「Beach silver

top 」であり、日本では「浜防風」と呼ばれ、北東アジア海岸一帯から遠くカムチャッカ本半島を経由して、アラスカの海岸から北米カルフォ二ア州海岸域まで、遠く海流に乗って流れ着いて分布している典型的な海浜薬草であり、日本でも昔から各地の海岸の砂浜に自生していたセリ科の多年草であります。

日本での名前の由来は、中国から伝来した 「北沙参」、「珊瑚菜」、「防風」、と呼ばれる古くからの同様種の漢方薬草であり、日本で育つ防風代用品とされ、浜に育つ防風の意味から浜防風と呼ばれて来たと言います。 ところが日本では薬草としての利用より、主に若葉や葉柄が放つ香りの良さが好まれて、香菜として古くから珍重されて特別に栽培されるようになり、片やその結果、自生種は各地でほとんど採取され尽くされ今では其の姿を見る事は大変難しくなって仕舞っています。

尤も、元禄10年(1697年)に刊行された宮崎安貞の「農業全書」には、既に野菜として記述され、食べ方や栽培方法が記載されたとあります。

しかし近年では其の近隣種でもある、九州南部から琉球列島の海岸沿いには自生する似たような名前の「牡丹防風」があり、別名で長命草、サクナと呼ばれて昔から琉球国では、和え物やてんぷら等にする、貴重な栄養源の豊富な食材があり、その利用法が再認識されて今や、青汁等の原材料として盛んに話題上るようにになっています。

扨て、其の中にあっての浜防風の方の食べ方は、新芽を軽く茹でて酢味噌和えやてんぷらにするのや、 生食には刺身のツマに用いられ魚の生臭みを消す特有な香りとほのかな辛味があり、ツマとして食べては食欲を増進する効果があると言う事です。

又、近年の研究から、含まれるイソサミジン(クマリン化合物)の含有成分は、動脈硬化を予防する有効な働きを持つ事が明らかにされていると言います。

根や根茎に含まれるマクリン誘導体のベルガプテンの薬効成分は地下に長く伸びるので、浜の大根と呼ばれる部分に含まれるので晩秋に地上部が枯れたら、薬草成分を持つ根や根茎を掘り取って水洗し、風通し乾燥すれば、発汗、解熱、鎮痛、鎮咳薬として、風邪(インフルエンザ)に依る発熱、頭痛、関節炎などに、煎じて寝る前に服用すると良いと言います。(根茎5~8g、200ccの水半量になるまで煎じる)

伝統中医学では、外皮を去った根を 「北沙参」、また単に「沙参」の名称で、滋陰薬として肺熱を清解し、肺陰を養い、また熱病傷津(熱により体内の水分が枯渇した病態)による口渇などに応用されています。

―浜防風の胡麻和えー軽く茹でてからゴマ味噌で和えると、無肥料の自然の味がすると珍重されている!ー

―茎を3分割して水に落として錨状にして付け合せる!-

ハマボウフウは茎の下部を針でさいて水に漬けると錨のように巻き上がった形になります。そのような姿でお刺身に付け合わせるが古来から利用法です。刺身のツマの他に、酢の物、胡麻和え、揚げ物、おひたしなどにするのも香気も良くさっぱりした味でお酒の友として最高であり、根はみそ漬けにすると美味しいと言います。

ハマボウフウ 2016年6月8日 秋田県酒田市―Web 画像より

―砂浜に深く埋まり海風に耐える浜防風―Web 画像より

栽培種となった武州浜防風(ハマボウフウ)

海辺がふるさとの栽培野菜になった浜防風、刺身の「つま」に使われるセリ科の多年草ですが、葉は濃緑、茎はすらっとしていて紅紫色の色合いを持ち、香りを放つ野菜であり、若葉と葉柄が宮中の晩さん会、高級料亭などの日本料理には、必ずといって良い程使われていながら極めて流通が限られているので、其の名を知らない方も今尚も多い様であります。

このハマボウフウは江戸の色があり、日本文化の味わいを保って来た作物であるのです。 日本中探しても、まとまった産地は川口市木曽呂地区だけであり、この地区で京浜市場の99%を生産しています。またハマボウフウ栽培の発祥地でもあって江戸時代より作り続けられており、現在は木曽呂地区を中心に約10haの栽培面積があるそうです。

―浜防風のイラストー

其のハマボウフウの茎の下部を針でさいて水に漬けると錨のように巻き上がった形になります。そのような姿で刺身のツマにしたのが、いつの間にか古来からの利用方法と定着し、刺身の「つま」の他に、酢の物、胡麻和え、揚げ物、おひたしなどにすると香気も良くさっぱりした味であり、お酒の友としても最高と言われ、根はみそ漬けにすると美味だそうです。

しかし、其の根は前述のように日本では浜防風と言い、北沙参」(防風)の代用として用いられ、本来は感冒で疲労しての発熱、口がかわいて咳がでるとき、関節の痛むときの鎮痛剤としても用いられ、中国では根を北沙参(キタシャジン)と言い、沙参(シャジン、ツリガネニンジンの根)と同じ薬効があるとされ、強壮、解熱、鎮咳、止渇剤としての上薬とされて来たのです。

其のような情報が、どのようにアメリカで広まったかは想像も出来ませんが、今やCOVID-19 パンデミックの民間療法薬としてアメリカで北沙参(キタシャジン)エキスが売れ筋になって居ると言うのですから、正に新型コロナウイルスのもたらした突発的な疫病騒動の薬草異聞です。

尤も日本の浜防風も民間薬としての利用であり、また漢薬の「防風」の代用品とされたのですが、伝統中医学では外皮を去った根を 「北沙参」、また単に「沙参」の名称で滋陰薬とし、肺熱を清解し、肺陰を養い、また熱病傷津(熱により体内の水分が枯渇した病態)による口渇などに応用されているのですから抗コロナウイルス薬効がある事は充分頷けます。

本家大本の伝統中国医学では、其の沙参は、漢方薬元祖 『神農本草経』の上品に収載された生薬であり、『本経逢原』(1695年)に 「北のものは質が堅く性が寒、南のものは質が虚して力が微であり、効力は同じだが力は劣るとありますが、北の沙参すなわち北沙参に関する記事が見られ、現在の『中華人民共和国薬典』では、ハマボウフウの根に由来する「北沙参」と、キキョウ科のツリガネニンジンの根に由来する 「南沙参」を別生薬として収載しているとあります。

両者の薬効的な相違点としては、北沙参は特に養陰に働き、南沙参は去痰に優れているとされ、どうやら一種類の薬草を指しては居ないそうです。

其のハマボウフウはセリ科の多年草であり、もともと海岸付近などに自生している自然のものでは、茎や葉っぱが硬くてそれ自体は春の芽出し時期しか食用にはなりません。其れでより食べやすくするために、ビニールハウス等の温室中で芽を軟らかく伸ばすのが、日本で始まった栽培法のコツであると言います。

根株の育成から始まる四月下旬に種をまき、十月下旬ころまで育て、根を掘り取り、ハウスの中の土に植え替えて冬場の寒さから守るために防寒します。芽が出てきたら昼間は太陽の光を浴びせるのですが、茎の赤紫色部に光を当てないと綺麗に色が出ないと言います。

元来は漢方薬として日本に伝えられた防風ですが、同じ種類で日本に自生していた薬草が浜防風であり、実はアメリカ大陸の北部西側海岸にも同じ仲間の薬草が自生して居り、今般の新型コロナウイルスパンデミックが契機となり、漢方中医学情報と重なりあって、その浜防風 “Glehnia Littoralis” 英語名の 「ビーチ シルバートップ」亦の名の「アメリカン シルバートップ」に含まれる漢方薬成分エキスが期せずして、アメリカで一躍にして脚光を浴びるに至ったと言うのですから天晴れなる薬草異聞ではありませんか!

―アメリカで今や売れ盛んな浜防風の薬草エキスー

しかし、此の薬草は日本では、其の薬効より古くから歴史ある特殊栽培される香菜しての評価が定着してたのです。此の植物は、本来海浜の特殊な自然環境に適応して生育する非常にユニークなタップルートプラントであります。従って一般に掘り取っての移植や狭い鉢での容器栽培等は大変難しく、其れ故に自生している自然種は簡単には育たずつ、誰かに取り去られても結果的には枯らすばかりであります。それに加えて自然繁殖環境の悪化と共に今では、日本各地で絶滅危惧種とされたりし、浜防風の砂浜採取等は何処でも殆ど覚束ない状況にあり、冒頭に示した画像の天然物を採取する女性の姿を見て何か感慨の入り混じった複雑な想いがした次第です。

其の浜防風が今も尚、過疎化する日本の或る場所では、春の芽だし時期を見計って海岸の砂浜を掘り探し、貴重な天然香草を採取する姿が見られるのであり、しかも其の映像姿が世界に向かって日本から瞬時に発信させれている時代の到来は違った意味で亦、感極まる想いも致します。

其の映像公開を意図された背景は、日本の伝統的な天然野草を必死で採取する天恵物を大切に扱う縄文時代からの日本に今も残る食文化、其の一端の風物詩として其の貴重姿を訴える事にあったと想像しますが如何でしょうか!

そして今や、その栽培の歴史を彷彿させる江戸時代から伝えられて来たその香菜は、利根川流域と江戸をつなぐ運河の「見沼通船堀」を利用して、江戸へ送られていたと言い、現在も其の末裔のハマボウフウ栽培農家が十七軒残って居り、連作障害を防ぐために、ほとんどの農家が根を育てるための畑を少し離れた大宮や浦和地区に借りて、手間がかかるその栽培を続けて居るのですが、其の農家も年々減り、後継者不足が悩みの種だそうであります。

其れも此れも健康での長生きのお陰で、知る機会に恵まれたのであり、其の移り行く時の流れが顕著に見詰め眺められるのも、其れも亦やがて冥途に携えて行き、先に鬼籍に入った亡妻への土産話に事欠かないようにとする仕儀と自賛していますが、因みに来年の自分は、歳男となる丑年産れです。

ー房総特殊草本類繁殖家・岬潮窓庵々主ー

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます