私事で恐縮ですが、若い頃からの飲酒癖は父親譲りであり、思い返せば数々の失敗談や苦い記憶が詰まっている60年にも及んだ飲酒習慣、或るきっかけできっぱり離脱終了したのです。其の経過と感想を健康な老人生の語り草の一端に一寸披露させて頂きたいと存じます。

その前に先ずは厚労省―Eヘルスネットー健康日本21(アルコール)に有りました前文の一部を、下記に転写致しますのでお読みください。

―三々九度の祝杯は 人生門出の固め神酒!―ネット画像より

「我が国においてアルコール飲料は、古来より祝祭や会食など多くの場面で飲まれるなど、生活・文化の一部として親しまれてきている。一方で、国民の健康の保持という観点からの考慮を必要とする、他の一般食品にはない次のような特性を有している。

(1) 致酔性:飲酒は、意識状態の変容を引き起こす。このために交通事故等の原因の一つとなるほか、短時間内の多量飲酒による急性アルコール中毒は、死亡の原因となることがある。

(2) 慢性影響による臓器障害:肝疾患、脳卒中、がん等多くの疾患がアルコールと関連する。

(3) 依存性:長期にわたる多量飲酒は、アルコールへの依存を形成し、本人の精神的・身体的健康を損なうとともに、社会への適応力を低下させ、家族等周囲の人々にも深刻な影響を与える。

(4) 未成年者への影響・妊婦を通じた胎児への影響:アルコールの心身に与える影響は、精神的・身体的な発育の途上にある未成年者においては大きいとされており、このため、未成年者飲酒禁止法によって、未成年者の飲酒が禁止されている。また、妊娠している女性の飲酒は、胎児性アルコール症候群などの妊娠に関連した異常の危険因子である。」

―日本には欠かせない奉献酒の祝い文化がある!ーWeb画像より

以上ですが、その対策としての基本方針を次のように掲げています。

(1)多量飲酒問題の早期発見と適切な対応

(2)未成年者の飲酒防止

(3)アルコールと健康についての知識の普及。

其処で謂われているが「節度ある適度な飲酒」の適性飲酒量であり、1日平均で、純アルコール約20g程度である旨の知識を普及させる事とあります。

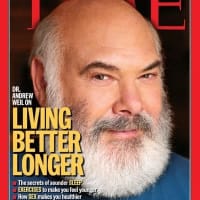

―週刊女性Prime ―ネット画像より

アルコール飲料は亦、短時間に多量に摂取すると通常の酔った状態を忽ち超えて、運動失調や意識障害、さらには昏睡状態になり、呼吸抑制、血圧低下と言った急性アルコール中毒が発生します。

普段は酒に強いと思っている人でも、たとえば日本酒1升やウイスキーボトル1本を30分以内で飲むといった短時間での多量飲酒では、昏睡に陥って、しばしば死亡に至る事もありますし、その半分の量やスピードであっても急性アルコール中毒は起こります。

摂取されたアルコールは脱水素酵素などによりアセトアルデヒドに代謝され、さらにアセトアルデヒド変換酵素により酢酸になるのですが、日本人は一般的にこのアセトアルデヒド変換酵素の働きが遺伝的に弱いと言われ、中には其の働きが大変悪くてお酒が殆ど飲めないと言う方が大勢居られます。

そういった人たちに、無理矢理一気飲みなどさせた場合、ごく少量のお酒であっても急性アルコール中毒になり、最悪の場合死に至る事もあるのです。

―アルコール血中濃度で決まるその危険度―

日本で酒類が造られ始めたのは米作が開始された弥生時代と言われ、以来、酒類は神事や祭祀をはじめとして色々な場面で様々な人々にたしなまれ、人類の歴史や文化と密接に関係し今日に至って居ると言われています。

今日たくさんの種類のアルコール飲料が広く販売され、昔は高価で貴重なものであった酒類が簡単に手に入るようになったため、飲酒は私達の生活にとって大変身近なものとなっています。しかしながら過剰な飲酒は健康障害や社会的な問題などの様々な悪影響を及ぼす結果を生んでいます。

その中でもアルコールによる健康障害は、前述の急性アルコール中毒を始め、アルコールの飲みすぎによる疾病の肝臓病、すい臓病、循環器疾患、メタボリックシンドローム、うつ、自殺、認知症、癌、歯科疾患、消化器官への影響、アルコール性肝炎及び非アルコール性脂肪肝炎、痛風、糖尿病、高脂血症、胎児性アルコール症候群等々、過度の飲酒が原因で起こる疾病が驚く程多くあり、適正飲酒量の遵守が如何に大切か、誰もが深く認識すべしと言われています。

―古今東西変わらぬ飲酒による泥酔姿―WebImagesより

それならば、飲酒は適正量さえ守れば健康障害や社会的な問題など、考慮外の様にと思われます勝ちですが、実は飲酒は根が深く、そんな単純な事でかたずけられません。

実はアルコールは本来依存性のある薬物の一種であり、飲酒を続けていると耐性・精神依存・身体依存が形成され、その結果飲酒のコントロールができなくなる状態のアルコール依存症が誰にでも起ってしまうのです。

そうならなくても一度、飲酒の機会が増えてしまう環境下で生活すると、娯楽的要素もあって、喩え身体・仕事・家族関係などに支障なる様々な問題が起きるような事が無くても飲酒は習慣化し易くなり、何方でも程度の差あれアルコール依存症になるのです。

それはアルコールが、麻薬・覚せい剤・タバコ・睡眠薬などと同じく、依存性のある薬物の一種だからです。

アルコールは、その摂取量が問題とは言え習慣的に飲酒していると、誰にも必ず耐性が形成され、耐性とは同じ量の飲酒でもあまり効かなくなってくる、いわゆる「酒に強くなってきた」状態であり、少量の飲酒ではあまり効果がなくなり、同じ効果を求めて徐々に酒量が増加して行く傾向をたどると言います。

そして、精神依存という症状が現れ、精神依存とは簡単に言うと 「酒が欲しくなる」ことです。酒がないと物足りなくなり、機会があれば飲みたいという欲求を感じるようになります。

耐性・精神依存が形成されて、長年ある程度の量の飲酒を習慣的に続けていると、しまいには身体依存性が、自制しても大なり小なり出現すると言います。

どこからがアルコール依存症で、どこまでが普通の酒飲みかという線引きは、はっきり出来るものではありません。唯アルコールが依存性のある薬物の一種である以上、飲酒をしている人は誰にでも、依存症の回路がゆっくりと脳の中で作られて行くと言うのです。

つまり飲酒をしていれば、誰もが依存症になる可能性があるということです。アルコール依存症の進行度は年齢で変わるのか、齢を経て見ると、飲酒と言ってもその摂取量は殆ど固定され、独自の精神的な飲酒癖となるのかそれ故に、飲酒習慣自体はぴったりとやめてしまう事は出来ないのです。

―飲酒離脱のきっかけは止まらないしゃっくりであった!-ネット画像より

それが実は、一昨年2月に軽い感冒のような症状が出て一寸した体調不良に陥ったのですが、引き続きて起こったのが 「しゃっくり」です。

それが奇妙な事にどうやっても止まらないのです。それも大変小さな横隔膜反射の「しゃっくり」であり、止まったかと思うとまた始まるのです。

其れで、毎晩飲んでいた缶ビール一杯をやめたのですが、其のしゃっくり、とうとう2週間も止まっては始まりと続いたのです。流石にこれは唯事ではないと、某「鍼灸師」にお願いし、往診して貰って「鍼」を打ったのですが、其の時は「しゃっくり」は止まるのですが翌日には亦始まるのです。

とうとう都合3回往診して貰い、其の都度、ツボを変えては「鍼」を打ってもらってやっとしゃっくりが止まりましたが、それまでには約1か月も掛かりました。

ところが、それ以来、殆ど毎夕食前に飲んでいた350ccの発泡缶ビールの味が全く違って感じられ、呑む気が段々しなくなったのです。

これは不思議な事と、色々とアルコールの種類と替えて見たのですが、以前のようなアルコール特有の作用効果、身体依存が感じられないのです。早く言えば呑んで不味いのです。アルコールが欲しくなる精神依存は残って居ても、身体依存が一カ月ほどの断酒の結果てすっかり消え失せてしまったのでしょう。

爾来、アルコールは気が向いたら飲むようにはしているのですが、昔のような酒が旨いと言う感覚が戻りません。この正月は、コップ1杯のビールをやっとの事で呑み干すが精一杯でありました。

いやはや、何が問題であったかは分かりませんが、飲酒をコントロールできない状態がアルコール依存症なら、酒が旨い、不味いと言うのは、アルコール依存症から離脱できた証しなのでしょう。

もし皆さんが、旨い酒が呑みたいと思うなら、先ず、飲酒習慣から一カ月程離脱して見る事です。

そして、もしも一カ月後の最初の酒が旨かったなら、アルコール依存症の出発点に戻った証です。もし不味かったなら、アルコールフェアウェルパーテイに招かれたと幸いに想い、以後はテイートータラーに徹するようお勧め致します!

![]()

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます