「新プランター栽培」は土壌を離れる栽培と先のブログで言いましたが、それには土に替って土の持つ役割、土の担う「作用」を知り、その機能を土に替わって果たさねばならず、土の構造機能に関するしっかりした知見が必要と申しました。

植物にとって最も大切な土の持つ保水供給機能、限られた用土量で育てる「プランター野菜栽培」では肥料や水管理が難しく、期待したような結果(収穫)が上げられない大きな原因には利用する媒体、用土があげられます。

―アメリカのポット栽培用配合土―

いろいろとプランター野菜栽培の「ハウツー本」が出版されていますが、それが用土と水との関係、特に土の持つ保水供給機能について、詳しく説明するような記述どうも見当たりません。

植物は土で育てるのが当たり前であり、「始めに土ありき」であって、今更水と土の関係を取り上げて説明しても始まらない、所謂、理解の難しい話になってしまうからでしょう。

今では市販培養土が、比較的安価で容易に利用できる様になり、昔から言われて来た常識的な水はけと通気性の良い粒状の土を配合すれば済むとする説明で事足りるからでもあります。

―ハイドロポニックスは土を離れる―

此の度、NHKの「野菜の時間」で、プランター栽培の達人と紹介されてしまった手前、其の土を使う 「容器野菜栽培」の難しさ、何処に問題があるのか説明する責任が有るのでは無いかと思い、水と土の関係について一寸お話しさせて頂きます。

現代社会は、急激に変化する社会環境の下、自然をも含めて多様な生活環境への対応が広く求められ、競争社会でもあって、常に緊張を強いられて居て、多くの方が日々の生活はに多くのストレスを受け、心身が疲弊していると良く言われます。

実は植物も亦、遠く其の祖先が水中から上がって陸上生活を獲得して以来、、その生存を左右する陸上での水不足の脅威に曝され、常に水分ストレスを受ける環境下で、植物は進化して来たと言います。

植物

水が支える原生林のイメージ写真―WebImagesPhotoesより

植物に取っての水は、言うまでも無く其の大部分が独立栄養生物として自ら栄養を作り出す光合成の為に、組織の膨圧を保ちながら、その99%近くを大気に蒸散させ続けなくてはならない水であります。

その水分量は莫大であり、土が担う「作用」の水の保持供給能、植物にとっては正に生命線であって、動物と違って水を求めて移動できない為にどんな劣悪な水環境にも適応し、成長を抑制してでも生命を維持して生き延びなくてはなりません。

プランター用土栽培等、充分な水の保持供給能が得られない条件下であっても、其の成長を自ら抑制しても育つのであって、そんな貧弱で哀れな姿を見て 「プランター栽培ではやっぱり無理です!ッ」と、一般に毛嫌いされるのです。

―豊かな水が森の緑を支える絶景ーWebAncientForestsより

プランター底面給液栽培で立派に育ったキャベツやブロッコリーを見て 「プランター栽培の達人!」などいわれると、何か一言、言いたくなる気持ち、ご理解頂けると思います。

先のブログでも説明したように、其のカギは栽培容器内の用土の保水量にあり、適切な保水性と排水性が要であり、其の持つ間隙率とその孔隙径の大小の分布状態にあります。

またまた一寸難しい話になりますが、その土粒子の間隙径の大小によって、其処に維持される保水分量と水分のエネルギー状態が変って植物の摂取易さが変ります。

―世界遺産の熊野古道、高い降雨量が支える原生林―

その両者の関係を表わしたのが、土壌の水分の特性を示す 「土壌水分保持曲線」であり、縦軸に不飽和状態における土壌の水分保持機構である、土壌水を引き付けているエネルギー状態を常用対数で示すマトトリックポテンシャル、横軸にはその体積含水率を表示します。

土は大小の土粒子集合体であり、其の土粒子間隙に保持されているのが土壌水ですが、土壌水は土壌粒子との間に作用する付着力で引き付けられていて、それが不飽和状態における土壌の水分保持のメカ二ズムです。

その土壌の集合体を土壌マトリックスと言い、其処に引き付けられている土壌水の持つエネルギーを表わす指標がマトリックポテンシャルであります。

―異なる土性の土壌水分特性曲線―

上図は砂質土と粘質土の水分保持曲線を表わしたグラフですが、比べて見てください。保持される水分量(体積含水率)が同じでも、植物の水分の摂取易さを示す指標となるマトリックポテンシャルが大きく違う事が分かると思います。マトリックポテンシャルは上に行く程、エネルギーが小さくなって植物はその水の摂取が困難になります。

土壌間隙水は、大きな間隙からその持つエネルギー勾配(張力勾配)に従って、順々に小さな間隙へと移って摂取されるのですが、土粒子の粗い砂質土は、粒子間隙径が大きくて保持される水は容易に移動するのでそれだけ水持ちが悪くなり、用土量の少ないプランター栽培では直ぐに水切れを起こします。

容器栽培の培養土では、その水の移動し易い粗粒土と、水の移動し難い微細な土粒子を含む粘質土を適度に配合して保水性と排水性を持たしているのですが、それは昔からの盆栽の土や菊の鉢栽培の土の配合で生かされている知恵であり、一見理に叶っていますが、果たして容器野菜栽培の土として水分の供給能力の向上に何処まで通用するのでしょうか。

―土粒子の配列模式図―Webイラストより

と申しますのは、栽培容器内の限られた用土容積では、構成土粒子を細粒化すれば用土の持つ孔隙の間隙径は小さくなりますが、その配列が変らない限り、用土の間隙率は不変であり、物理的にはその間隙に維持される水分量は増えず、唯、其処に留まる水の移動(排水性)が低くなり、水持ち(保水性)が上がりますが、その分植物の摂取する水分量に影響し成長量が落ちる事になるのです。

大切な事は、土壌水分の保持供給能であり、保水性や排水性と言う強度因子の改善よりも、容量因子である有効な保水量の増加です。

容器栽培土壌では、給水された水の多くが重力水となって流化して容器底面から容器外に排出され、逸水します。その過程で用土に保持される有効な保水量次第ですが、成長を左右する重要なファクター(要因)は、利用される用土の物性以上にその用土量にあるのです。

―保水量と根量の展開模式図―Webイラストより

欧米では、農業目的の種苗育成用土として、一般土壌に替わる容器栽培用の配合土の標準配合仕様がいろいろ発表されて来ました。

既に1930年代に、英国で商業用に開発された “John Innes” mixes,と呼ばれる、芝芽土用のローム(埴土)、ピート(泥炭)、粗砂を配合したポット栽培用の配合土が登場して居ます。

其の特徴は土を離れた土以外の諸材の配合による物性の改善であり、バーク堆肥、ピートモス、パーライト、バームキライト、パーミス等、様々な土に替わる配合材が利用されています。

―土を離れる“Soilless”と土を使う培養土―Webimagesより

その中でも1957年に発表されたカルフォニア大学の配合処方は有名ですし、今ではアメリカで使われている殆どのポットミックスは、土を離れた“Soilless”であり、ガーデンコンポストソイルに替わる媒体の利用が常識になって居ます。

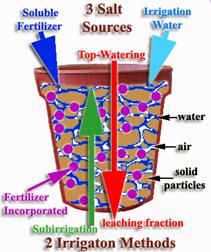

―上面給水と底面給水の模式図ー

其処で大切な事は、栽培成果のカギを握っている量的因子である培地容量であり、その有効態養水分の保持供給能にサブイリゲーション、保液底面給液法を取り入れたのが「新プランター栽培」であります。

![]()

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます