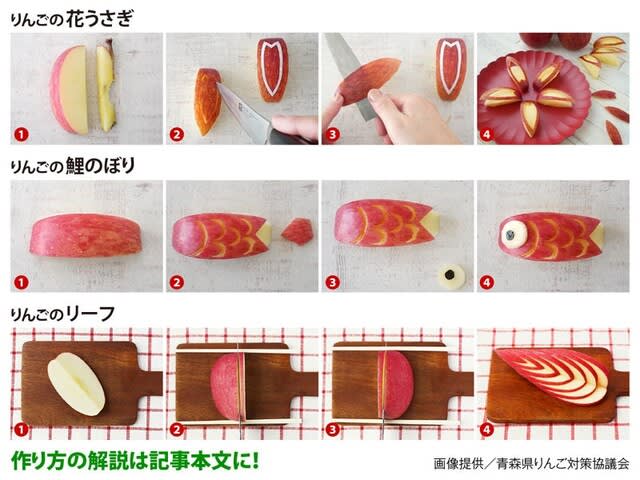

意外と簡単!? 食卓が華やぐ、りんごの飾り切り4選

花うさぎの作り方

(1)8等分にしてから芯を切り取る

(2)皮を花びら型に切り抜く

(3)お尻の方からヘタの方に向かって8割皮をむいてストップし、切り抜いた部分を取り出す

(4)完成。切り抜いた部分も花びら型なので、飾ると華やかに

鯉のぼり

(1)花うさぎと同様、8等分してから芯を切り取り、横向きに置く

(2)ナイフの刃先を使い、エラとうろこの形に切り取り、ひらがなの「く」の字に深さ2mm程度の切込みを入れ、皮を取り除く。これが尾になる

(3)薄く切ったりんごを丸く型抜きし、そこに海苔を丸く切ってのせて目玉にする

(4)完成。王林などを混ぜるとぐっとかわいくなる

リーフ

(1)りんごを縦1/4に切ってまな板の上に置く

(2)りんごの上下に割り箸を置く。割り箸はりんごを切り落とさないようにするため。5mm幅でナイフを入れ、割り箸にあたるところまで切る

(3)切ったらりんごを90度転がし、反対側も同様に左右対称に切る、を繰り返す

(4)全部切れたら同じ幅に少しずつずらして完成

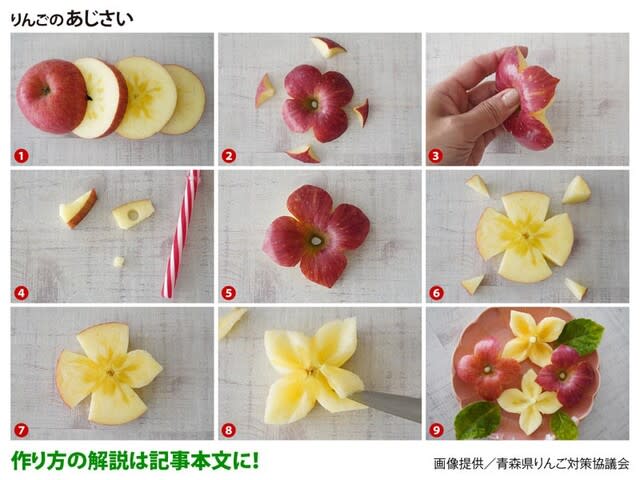

(1)りんごを横に4等分する。

(2)軸がついている方とお尻の方をV字に4ヵ所切り取る。

(3)花びらの先が尖がるように整える。

(4)りんごの端材をスライスしストローでくり抜く

(5)中心部にストローなどでくりぬいた果肉をのせる。

(6)果肉の方を4ヵ所V字に切り取る。

(7)4つの花びらの先が尖がるようにナイフで切り取る。

(8)刃先で花びらの中をえぐるように切り取り、芯の部分に4と同様にくりぬいた果肉をのせる。

(9)あじさいのように並べて完成。