樹木の緑がもっともみずみずしい5月。四季の変化に富み、樹林の森に恵まれ山や自然の恩恵を受けてきた日本人にとって、その深い自然の山や河によろずの神を感じてきました。以前、哲学者の山折哲雄先生にお会いしたとき、京都の寺院を訪れる方々の動向がここ10年で変わってきたというお話をお伺いしました。社殿の中で手を合わせる方が少なくなり、お寺の庭に回ってずっとそこに佇み思いにふけっている・・・。お参りする姿が変わってきたというのです。仏の姿を求めて、庭をみつめる。安らぎの空間を求めている。歴史的な巡礼地への旅、スピリチュアルスポットを求めて、旅をする方も増えてきています。青々と茂る葉が風にそよぎ、年輪を刻んだ大樹に思いをこめる方もいらっしゃるでしょう。

クラシック音楽の分野でもステキなニュースがありましたね。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が指揮者に佐渡裕さんを迎えるというお話。佐渡さんは、今注目のピアニスト辻井伸行さんの才能を早くから認め応援してきた方でもあります。ショパンのピアノ協奏曲の調べにのせて、今回は幻想画家シリーズの第二弾、ポール・デルヴォーの夜宴の世界に導かれてはいかがでしょうか。「魔女たちの夜宴」という大作。デルヴォーの作品には、古風な建物や寺院、列車や待合室といった場所で、長い髪にリボンやバラをつけた裸の女性たちが登場します。この作品では深夜の町並み、森の奥に走る列車、魔女たちは意味ありげなポーズ。劇的な要素が絡み合う妖しくも美しい世界です。

トリックアートというと、ベルギーのシュルレアリスムの画家ルネ・マグリットの絵が浮かびます。ダリの強烈な妄想的世界に隠れて一時美術史の中では忘れられていた時期があったようですが、60年代から再評価が高まり、今ではそのウィットに富んだイメージの冒険は根強い人気があります。「これはパイプではない」という作品。禅問答のようなタイトルですが、われわれが抱く絵画の固定的なイメージの問いかけがあります。マグリットの作品は思いがけないものの出会い、たとえば、部屋いっぱいの大きなりんごや、空が飛び立つ鳥の形にすっぽりと切り抜かれていたりと、意外性を巧みに利用して、実と虚のマジックの世界へと誘います。

パウル・クレーの絵をお好きな方は多いでしょう。細い線と色彩と、人間や動植物のかすかな具体的イメージが織りなす小宇宙の世界。建築とデザインを主体にした工芸と芸術の調和を回復するために、1919年にドイツ、ワイマールにバウハウスが設立されました。研究と実践を提唱し、ウィリアム・モリスのアーツ&クラフツ運動も連動していきます。カンディンスキーとともに教授に迎えられ生活と一体となった美の教育に力を注ぎました。カンディンスキーは「即興曲」など音楽的システムを絵画に応用し線と色彩の組曲を画面に構成していきます。クレーはパステルトーンの碁盤縞の幾何学的模様をベースに自らそこで遊び楽しむように心の風景を描いていきます。ポリフォニーの色彩の和音が優しく響きます。

昨日のNHKクローズアップ現代で、文化遺産を巡る原産国と流出先の各国の交渉についての問題が取り上げられていました。エジプト、インド、中国の新興国が古代遺産の返還を所蔵先の国々に求めてきたのです。問題の中心はエジプトから渡ったベルリン新博物館所蔵の「ネフェルティティの胸像」。同博物館で最も人気の高い作品です。また大英博物館の「ロゼッタストーン」も交渉の中心になっています。所蔵先の国は合法的な文書に基づくものであると主張。現在は戦時下や経済力によって不法に流出する文化財を留めるユネスコによる新たなルールが世界的に適応される仕組みになっているようです。過去の歴史的な遺産は古代文明の発祥地に取り戻せるのでしょうか。多くの世界的博物館に離散していますが、そういう保護のもとで、世界的な文化遺産を守り、われわれも身近に楽しむことができるともいえます。G20サミットでも話し合いが持たれました。

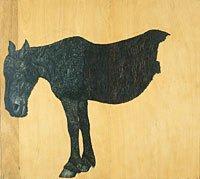

神田日勝(かんだにっしょう)という画家をご存じですか? これまでさまざまな絵を見てきましたが、本や画集でその絵と出会って一目で衝撃を受けたことがあります。神田日勝「馬(絶筆)」(1970年作)です。日勝は32歳で世を去りました。2枚のベニヤ板に描かれた馬は胴体から後ろ脚が切れて制作途中であることが分かります。でもなんとその存在感の大きいことでしょう。その健気な命の美しさに強くひかれました。北海道十勝平野の開拓農民であった日勝のスケッチブックには、馬や牛のデッサンの余白に、肥料がいくら、機械がいくらと、農業経営のための計算がびっしりと書き込まれていたといいます。現実的な大地の厳しい生活の日々が、自己の魂と向き合う鮮烈な表現を生み出していったのです。

文化庁が押し出す地方の文化力。和紙ちぎり絵の公募展「和展」(日本和紙ちぎり絵協会)の機関誌を編集している関係で、全国の和紙ちぎり絵作家にインタビューする機会が多くあります。皆さん、その地域でちぎり絵教室を開き、多くの生徒さんを指導されている先生方です。主婦をしながら、会社に勤務しながら、また農業に勤しみながらのちぎり絵歴20年以上の方々です。夫や母の介護をしながら続けてきましたという方も。地元の四季折々の風景や、ふと足元を見つめて発見した草花の美しさ、海外取材作品もありますが、その日常の一遍をつづったちぎり絵は、素朴な力強さにあふれ、明るさに満ちています。年齢的にはだいぶ先輩の方々ですが、はつらつとした元気さで、包み込んでくれます。人生の豊かさ、慈愛が技術を超えてそこにあるような気がします。

もう2年前になるでしょうか。銀座のナカジマアートで、日本画家堀文子さんの個展があるということで出掛けました。画文集で今もなお人気の高い画家は、90歳を迎えてなお、その新作はみずみずしい色調で目を引きました。その前年に大病を患い、それを乗り越えての新作展でした。偶然堀さんも来られていて、お客様にしっかりと対応されていました。鮮明な青をバックに浮遊するクラゲを描いた「あかくらげの家族」。81歳のときネパールのヒマラヤにブルーポピーを求めて、標高4500メートルを目指した画家。その精神力に感服するとともに、その画風はより優しく自在に満ちています。在野の創画会の創立会員として颯爽と風を切っていただろう若い日々。長い道のりを経て、命の原点をみつめる創作への情熱は果てしなく続きます。

明後日は「母の日」で、花屋の店先では、赤やピンクのカーネーションの鉢が並んでいます。今は、青色のカーネーションもあるとか。初夏の日差しを受けて、自然の色彩も輝きを増すときです。色彩派として、60年代、アメリカの抽象表現主義の画家、バーネット・ニューマンがいます。この作品は、川村記念美術館(千葉)所蔵の「アンナの光」。横長の画面は6メートル以上あり、マーク・ロスコの部屋と共に、ニューマンルームとして、この作品のために一角がつくられています。単一な色彩に塗り込められた色面に「ジップ」という垂直の線が貫かれています。圧倒的な強度のある色彩の力。そこに画家はどのような思いを込めたのでしょうか。そうした一切のイメージを排除しようとしたのでしょうか。タイトルの

アンナは、制作の3年前に亡くなった母の名前がつけられています。

アンナは、制作の3年前に亡くなった母の名前がつけられています。

行政の無駄削減を目的に事業仕分けが進んでいますが、文化芸術事業の方向性はまだ確定的ではないようです。文化国家戦略は普遍的テーマであり、聖域であった文化政策へのメスもある程度必要でしょうが、今こそ、文化力の必要性を訴えたいものです。日本の魅力を、固有の文化、芸術を世界にアピールし、国際発信する。いつまでも輸入超過では、本質的な国際化へと進んでいかないように思われます。「製造業から文化、観光、スポーツ政策に重点を移したい。文化予算の増額は、若者の雇用を生むなど費用対効果が大きい」と説くのは、内閣官房参与、劇作家・演出家の平田オリザさん。「金沢2世紀美術館は伝統的文化都市の金沢のイメージを転換し、アートは観光や経済の活性化にも大きく寄与できる」と話すのは、東京都現代美術館のチーフキュレーターの長谷川祐子さん。グローバル社会に向けてアジア・アフリカへの開発協力の日本の重要性を説く国際協力機構理事長の緒方貞子さんの視点は、分野は異なりますが、同じ地平に立つビジョンとして感じられます。