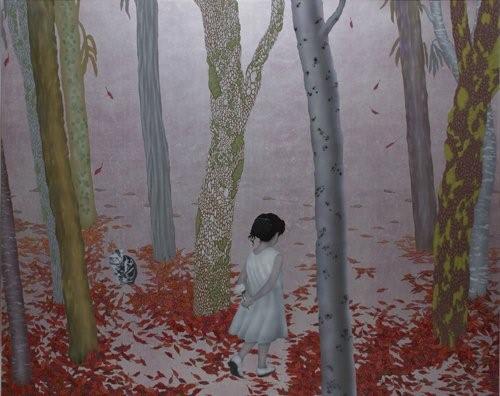

山内隆さん(1968年~)のこの掲載作品では、マントを着けていませんが、「山頂にて」の最近のシリーズでは、大きく背後にマントを広げています。静止的な左右対称的なポーズで、何頭身?と思わせるぽっちゃり型の木彫です。

どこかおおらかでゆったりとした空気感が漂っています。でも目からは涙があふれています。

〈僕は笑って過ごすことが好きです。でも作品は泣いている。笑いの影には涙があります。

悲しみと笑いとを通して永続する魂が何であるのかを問うているのです〉と作家の言葉があります。

木彫には彩色され、アニメチックな雰囲気もまとっています。

山内隆さんは、東京芸大の油画専攻で、この作品シリーズのスケッチ風な絵画バージョンも発表しています。絵画的な面白さも盛り込んだ彫刻と言えるでしょう。

どこかおおらかでゆったりとした空気感が漂っています。でも目からは涙があふれています。

〈僕は笑って過ごすことが好きです。でも作品は泣いている。笑いの影には涙があります。

悲しみと笑いとを通して永続する魂が何であるのかを問うているのです〉と作家の言葉があります。

木彫には彩色され、アニメチックな雰囲気もまとっています。

山内隆さんは、東京芸大の油画専攻で、この作品シリーズのスケッチ風な絵画バージョンも発表しています。絵画的な面白さも盛り込んだ彫刻と言えるでしょう。