今回も、<夢の音楽堂~ベルリン・フィルのすべて>に関連した記事なります。

しかし、今回は非常に重い内容を扱うので、読んでいて少し辛くなるかもしれません。

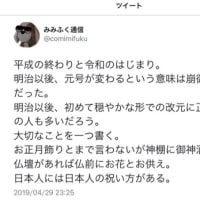

mimifukuの考えは、下段青色で表示してありますので、その部分だけでもお読みください。

番組より放送内容の転記。

~1934年、ナチスはフルトヴェングラーに、ヒンデミットのオペラ「画家マティス」の初演を禁じました。抗議の意味で彼は、すべての公職を辞任しましたが、後にオーケストラに戻りました。

戦後フルトヴェングラーはこのことで、非難されました。

証言:元チェロ奏者のアレクサンダー・ヴェドウさん

「私はフルトヴェングラーを知っています。彼は確かに政権と折り合っていました。しかし、ユダヤ人の妻を持つ楽団員を守ったことも知っています。また、団員が徴兵されるのを防ぎました。ベルリン・フィルから戦場へは誰一人行きませんでした。団員達は皆、保護されていたのです。フルトヴェングラーは、そうやってオーケストラを守ったのです。」

ヒンデミットは、ベルリン音楽大学の教授を務めたドイツ生まれの作曲家。

1934年には、オペラ「画家マティス(マチス)」を作曲するのですが、ナチスに演奏を拒否されました。

これは、ナチスが推し進める保守的な作品を作曲しなかったことに要因があり、ヒンデミットの音楽は、「退廃音楽」との烙印を押され弾圧を受けることになります。

ヒンデミットは、1938年にスイスへ亡命し、1940年には、アメリカに新天地を求め市民権を得ています。

退廃音楽とは退廃芸術の一要素であり、1933年にヒトラーの首相就任にともない、新しいドイツのプロパガンダ(支配政権の趣旨に沿う、偏った世論調整、意識改革、芸術統制をすることで、国家寄りの思想行動へ誘導する国家宣伝と戦略。)の下、芸術の統制を実施し、退廃した芸術と推進すべき芸術に分離されたことによります。

推進すべき芸術として、ロマン主義や写実主義等の理解しやすく、活発で健康的な芸術をドイツ的スタイルとして励行し、これらの健全な芸術を通してドイツ的なモラルを国民に示しました。

逆に、退廃した芸術とは、ありのままの自然や姿をゆがめる有害性を指摘し、健全なものではないと非難されました。

ナチスが退廃音楽とみなした音楽は、ユダヤ系の作曲家による楽曲や、ヒンデミットやベルク、ヴェーベルンなどの現代音楽の作品があり、さらに大衆音楽(流行歌)全般、特にその中でも黒人の音楽として、ジャズなどが禁止されました。

ナチスの圧力により活動が困難になった多くの芸術家は、その後に亡命したり、ナチスによって拘束されたりの運命をたどります。

フルトヴェングラーは、1934年のオペラ「画家マティス」上演拒否事件で、ナチスと対立するものの、その後和解しています。

一説によると、フルトヴェングラーは、1936年トスカニーニの招きにより、アメリカに亡命のチャンスがあったものの、ベルリンに残る道を選択しました。

次に、<ベルリン・フィルのすべて>の放送内に、ザンデルリングさんが指揮をしたショスタコーヴィチの交響曲第8番ハ短調について調べてみました。

ショスタコービィチには、戦争交響曲と呼ばれる三つの交響曲があります。

1941年作の交響曲第7番ハ長調 作品60「レーニングラード」。

1943年作の交響曲第8番ハ短調 作品65。

1945年作の交響曲第9番変ホ長調 作品70。

の三つですが、中でも第7番の「レーニングラード」は、日本のテレビ・コマーシャルで使用されたこともあり、ショスタコーヴィチの代表曲のひとつに数えられますし、戦意高揚のための描写音楽に文化当局も国民も歓迎し、大成功を納めました。

(この曲も後の<ショスタコ-ヴィチの証言>により、否定されていますが、真意は定かではないようです。)

ザンデルリングさんが演奏された、交響曲第8番が作曲されたのは1943年。

この年は、ソビエトがドイツとの戦争で、守勢から攻勢に転じた年で、スターリングラードの攻防があり、勝利への希望が見え始めた年でした。

1943年11月4日、モスクワでムラヴィンスキーの指揮で初演されたこの曲をショスタコーヴィチは、「根本にあるのは、<人生は楽し>である。」と述べています。

しかし、この曲が持つ、重く、憂鬱な構成に、<人生の楽しみ>を感じる人はいないでしょうし、初演の評判も冷ややかなものでだったようです。

次に、1945年に書かれた、交響曲第9番は、後のジダーノフ批判にさらされることのなるのですが、この小品(約25~28分)の持つ明るさや軽妙さは、戦後の民衆の精神的解放を考え作曲されたのではないかと感じますが、ソビエトの指導層が期待したのは、<勝利への賛歌>であり、ショスタコーヴィチの考える終戦とは程遠い内容でした。

この曲は、1948年のジダーノフ批判にさらされ、公演が禁じられる事となります。

ジダーノフ批判とは、ソビエトの文化部の指導的立場にあった、アンドレイ・アレクサンドロヴィチ・ジダーノフ(1894 -1948)が、ソビエトの文学・哲学・音楽等の、文化統制を行う目的で述べた芸術家批判で、イデオロギーの統制の一環として行われました。

ジダーノフ・ラインとは、その統制の指標となる、芸術上の指導方針のことで、その内容は、ナチスの退廃芸術の指針と同調する部分が多く見られます。

下記に表記するのは、ジダーノフが1948年の演説の一節です。

「ソ連の音楽は、形式において社会主義的でなければならず、民謡的旋律を重視し、古典的遺産を尊重し、高度の技術を持って、民衆の魂にリアルに訴えて社会主義建設に向かわしめるような、根底において健全なものでなければならない。また抽象的器楽偏重を避け、標題楽、歌曲、オペラ、合唱曲、カンタータなどを重視し、その際ソ連人の優秀な歌唱能力が充分発揮できるような旋律線を持たなければならない。」

出典:名曲解説全集/第3巻(音楽之友社・昭和54年発行))

【mimifukuの考え。】

芸術の統制と退廃音楽。

なんとも重い内容のテーマになります。

まず、言葉の検証から始めましょう。

芸術とは、広義に、「創造性のある自発的な表現。」と考えられます。

統制とは、「一定の計画に従って、制限や指導を行うこと。」(広辞苑より)

退廃とは、「不健全な気風=気質や気性。」(広辞苑より)

この言葉に従って、<芸術の統制>と<退廃音楽>を言い換えると、

芸術の統制とは、

「創造性のある自発的な表現を、指導的立場にある集団(体制)が制限を与えること。」

退廃音楽とは、「不健全な気風を生み出すと考えられる音楽。」となります。

言葉の中にある「不健全」とは、「その時々の体制にとっての不健全。」であり、

芸術統制とは、「指導体制にとって、都合の悪いものの排除。」と考えて差し支えないでしょう。

もちろん、芸術統制は、言論統制や、思想統制にもつながるのですが、今回は、音楽に論点を置いているので、そのことには触れないでおきます。

退廃芸術とは、「不健全で国家の秩序を混乱させる創造表現。」とされ、

推進すべき芸術(ナチスにとって)とは、「国家が目指すべき健全な芸術表現。」と仮定します。

では、国家にとって健全な芸術とは、如何なるものでしょうか?

既述しましたように、ナチスにとっての推進すべき芸術とは、

「ロマン主義や写実主義等の理解しやすく、活発で健康的な芸術。」

逆に、退廃した芸術とは、

「ありのままの自然や姿を、ゆがめた形で表現した芸術。」

つまり、推進すべき芸術は、これまでの技法や表現を踏襲した、目に見えた物をそのままに写生するような誰が見ても理解ができる美術表現(写実主義)や、耳に心地よいと感じる調和(調性)のとれた音楽表現。

さらに説明を加えれば、ナチスにとっての推進すべき芸術表現とは、「親しみやすく、記憶しやすい表現。」であり、その芸術表現は、「市民が芸術を鑑賞する際に、創作者は対象を単純化(実写的)することで思考の多面的な働きを阻害し、ひとつの答えに辿り着く表現。」となります。

絵画では、印象派以後(1870年頃)のほとんどの新しい様式や技法が否定され、

音楽では、後期ロマン派以後の音楽が退廃の対象になったようです。

(と言うより、ナチスの場合は、ヒトラーお気に入りのワーグナー以後と考えた方が覚えやすいと思います。)

音楽の発展にしても、美術の発展にしても、抽象的な表現や、実験的な技法の発達がその後の、文化的な潮流を決定付けていくのですが、ナチスの目指した単純な芸術表現は、思考の偏りを目的にしたものだと考えられます。

事実、文化的な思考水準を青少年の教育に制限したことで、ヒトラーユーゲントを生み出しやすい環境を整備したのではないでしょうか。

<心の迷いは不健全な思想を生み出す。>

この言葉こそが、ナチスの目指した思想であり、戦争に突入していくその後のドイツの運命を左右します。

ナチスの推進する言葉の逆説として、ジグムント・フロイト(1856-1939)の精神分析学を挙げることもできるかも知れません。

<心の迷いを追求していく、心理学と呼ばれる学問。>

精神分析とは、フロイトが推進した、無意識と行動の関連を観察し、曖昧な人間の心理状態を解明することで、現代の心理学の礎を築いたと言えます。

しかし、ナチスの政策方針は、曖昧を排除することから始めました。

ナチスにとっては、市民感情に渦巻く複雑な思考は、排除すべき対象であったと考えられますし、その思考誘導がなければ、優秀なドイツ国民が人権の迫害を支持するとは考えにくと思います。

ユダヤ人のフロイトは、1938年ナチスの手から逃れるためにロンドンへと脱出、亡命しています。

次にジダーノフ・ラインは、どうでしょうか。

「ソ連の音楽は、形式において社会主義的でなければならず、民衆の魂にリアルに訴え、社会主義建設に向かわしめるような健全なものでなければならない。また抽象的器楽偏重を避け、歌詞が付随した声楽曲であることが好ましい。」

ナチスと大きな隔たりはなく、抽象的表現を嫌う内容になっています。

ソ連邦における検閲や、行動制限は、戦後も常軌を逸したものがあり、特にスターリン時代は、政権の権力維持のため、あらゆる制限や抑圧を国民に与えた恐怖政治だったと伝えられています。

そうした中で、ソビエトの作曲家達や芸術表現者達は、国家のプロパガンダに沿って作品をつくり続けなかればならず、大きなストレスを感じていたことでしょう。

また、ジダーノフ・ラインの中で、器楽曲よりも声楽曲を推進したことは、音楽の持つ感情表現の意味づけ(言い逃れ)を嫌ったことと推測できますし、発言を読む限り、ジダーノフ自身は、芸術の善し悪しを判別する知的文化水準を有してはいなかったように感じます。

このように考えていくと、芸術の統制の目的は、<心の迷いを立つ>ことに主題が於かれていることに気が付くでしょう。

それは、ナチスの場合、<人を殺すことに対する迷いを立つ事。>につながったとする見方は、歴史の検証から不自然ではないと思います。

抽象的な音楽表現は、作曲技術が伴わなければ、ただの自己満足表現に過ぎないでしょうし、抽象表現を好む人は、現在でも少数派に過ぎません。

しかし、芸術と触れ合う時にいつも、心地の良いものだけを求めていたのでは、知的欲求の変化を自分に望むことはできないのです。

以前に記述した、マイルス・デイビスの記事の中で、

「スタイルの変更(革新性)とはあくまでも、拘束(形式)からの解体と、再構築(新たな形式)を秩序を持って行うことであって、無秩序への移行ではない。無秩序な音楽とは混沌に過ぎず、やりたいようにやると言った音楽は否定すべきものだ。」

この文書は、そのままナチスが否定した、ユダヤ人のシェーンベルクや、オーストリア人のベルクやヴェーベルンが切り開いた、新ウィーン楽派と呼ばれる無調音楽および十二音技法を駆使した現代音楽の新しい様式美への流れに置き換えてみても通用する言葉だと感じます。

人間の心の発達にとって重要な抽象という概念は、芸術家にとって多くは経験に基づく実験です。

抽象とは、鑑賞者にとっては、<心の迷い>に見えますが、制作者にとっては、<断定すべき実験>、あるいは、<確信に満ちた創造>である場合が多いようです。

有名なパブロ・ピカソに代表されるキュービスム(キュビスム)や、アンリ・マティスの平面的な絵画表現も、既述のマイルス・デイビスの表現技法の中に読み解くことができます。

勿論、マイルス・デイビスの音楽は、先人の知恵に基づいて行った音楽行動であり、実践した者のみが語ることのできる言葉として認識すべきです。

(マイルス・デイビスは、ジュリアード音楽院で学んでいる。)

取り留めのない文書になりましたが、芸術表現の可能性や追求に退廃はないと考えます。

ただし、過激な暴力描写や、犯罪を誘発するような芸術表現があるとするなら(商品としては、巷に氾濫していますが・・・。)それは、自主的な制限が必要となるでしょう。

また、芸術を批判することは、言論の自由の中で許可されていることも真実です。

過激にならず、しかし、慎重に、現代表現を検証することは、鑑賞者の勤めでもあるでしょう。

<補足>

*ヒンデミットの代表作:交響曲「画家マティス(マチス)」

オペラ「画家マティス」から、前奏曲と、いくつかの場面を三つの楽章で構成し、オーケストラ用にアレンジした作品で、1934年フルトヴェングラーの指揮で初演されています。

オペラの表題の画家、マティスは、ピカソと並ぶ著名な現代アートの巨匠、アンリ・マティスの事ではなく、中世期のドイツの画家、マティアス(マティス)・グリューネヴァルトを指し、彼の物語をヒンデミット自らオペラの台本を書き作曲したものです。

(マティアス・グリューネヴァルト=Matthias Grunewald (1470/80-1528) は、ドイツ・ルネサンス期の画家。)

*ショスタコーヴィチの証言

ショスタコーヴィチの証言は、1979月にソロモン・ヴォルコフ氏の著書として、アメリカで出版され、日本では、水野忠夫さんの翻訳で1980年に中央公論社より出版されました。

ショスタコービィチの妻であった、イリーナ未亡人は、証言の内容に、

「ともに生活した者として、受け入れることはできない。」と否定し続けました。

その著書の信憑性については、現代も議論の統一を見ていないようです。

*新ウィーン楽派と、ヘルベルト・フォン・カラヤン

アルノルト・シェーンベルク (1874年 - 1951年)

アントン・ヴェーベルン ( 1883年 - 1945年)

アルバン・ベルク (1885年 - 1935年)

新ウィーン楽派は、シェーンベルクが弟子のベルクやヴェーベルンと共に築いた新しい音楽技法を追求した作曲様式の学派(楽派)。

調性による制限の中での創作に限界を感じていたシェーンベルクは無調に創作の手がかりを模索しました。

しかし、無調表現では、音楽の進行性に統一感がなく、理知的な音楽を創造することに無理を感じたシェーンベルクが、新たに生み出した音楽技法こそが十二音技法です。

十二音技法のアイディアは、ヴェーベルンが師に先立ち試みたとされています。

シェーンベルクは、1933年ナチスの迫害を恐れ、パリ~ボストンへと亡命しています。

ドイツ人である、ヘルベルト・フォン・カラヤンは、1972-1974年に、新ウィーン楽派の音楽を録音に残しています。(新ウィーン楽派管弦楽作品集)

この演奏は20世紀音楽の最高の遺産として、今日にも語り継がれる名盤です。

興味のある方は、お聴きください。

シェーンベルクの「浄夜」作品4以外は、メロディを覚えることは至難ですが、美しいフレーズや音階、何よりもベルリン・フィルの最盛期の演奏が堪能できると感じます。

ベルクの「3つの管弦楽曲」作品6やヴェーベルンの「管弦楽のためのパッサカリア」作品1の、ブラスの響きも最強のオーケストラの面目躍如。

シェーンベルクの「管弦楽のための変奏曲」や、ヴェーベルンの後期作品は、現代音楽に通じるテキストとして、鑑賞してください。

mimifukuのお薦めは、「浄夜」と、「叙情組曲」。

弦楽合奏に編曲された「浄夜」は、20世紀の音楽の中で最も美しい調性を持つ楽曲の1つで、特に第4曲~第5曲の旋律の進行は、天の仕業に思えます。

退廃音楽の烙印を押された、新ウィーン学派の音楽。

クラシックに親しんだら、いつかは経験してみてください。

お楽しみいただけると思います。

<関連記事へのリンク。>

マイルス・デイヴィスの記事へのリンク。

http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/978dffef9266c6cf399d3bec704c4a85

ベルリン・フィルのすべて ~mimifuku的評説。

http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/d0121593feab40d4bf4a046b6e2d3c81

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます