2012年(平成24年)7月14日。

九州北部地方を襲った豪雨災害について。

*平成24年7月九州北部豪雨として命名。

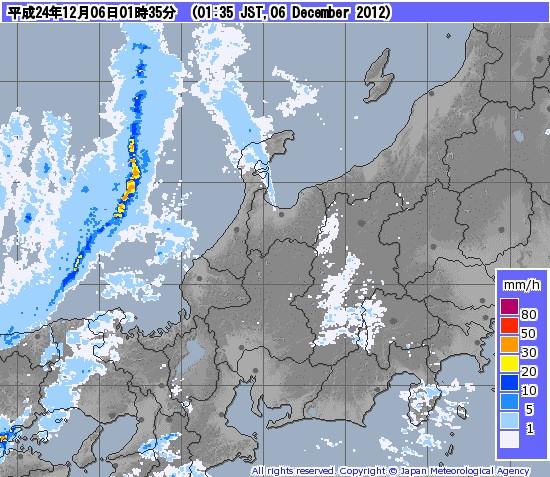

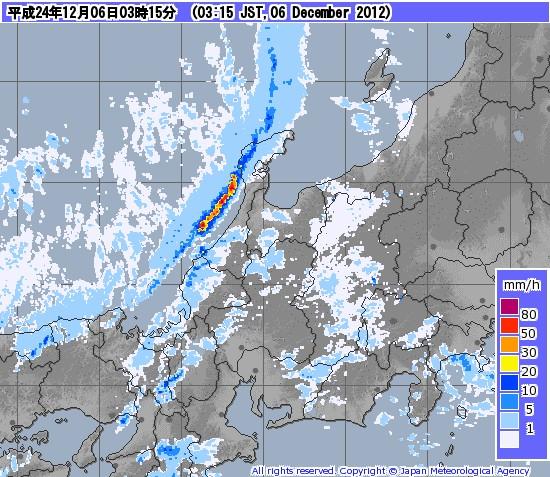

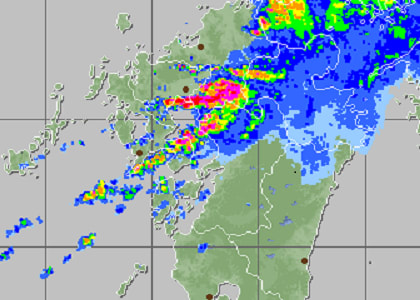

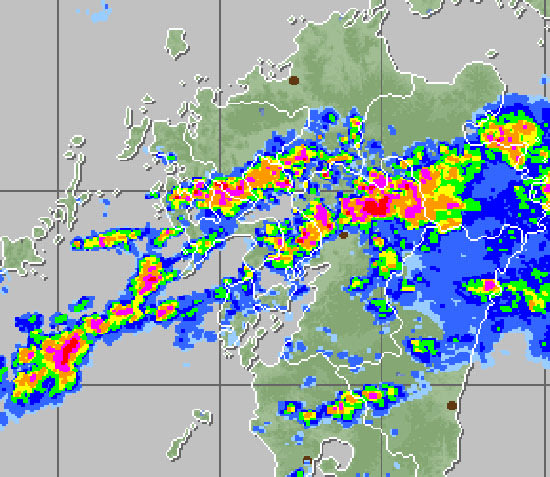

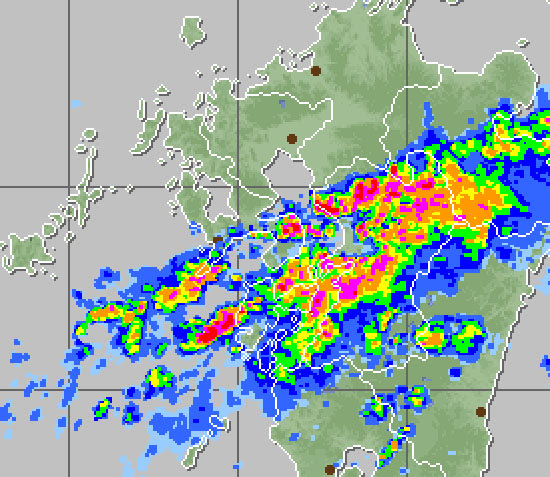

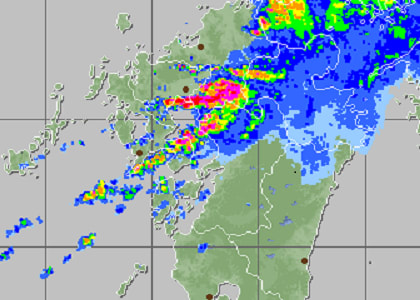

*7月14日午前6時頃の雨雲レーダー(画像・気象庁)

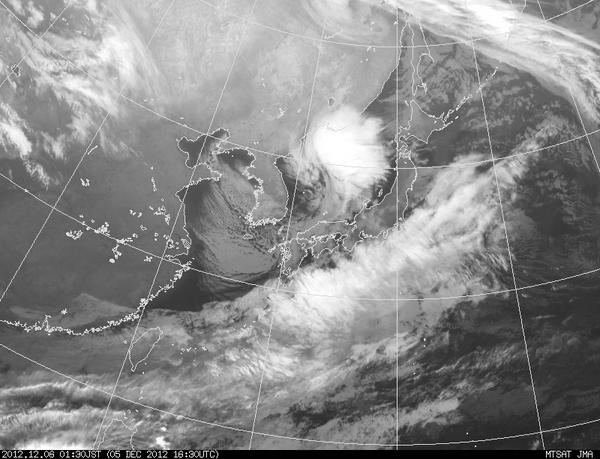

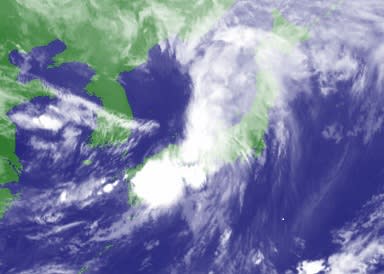

*7月14日午前6時:気象衛星(画像・気象庁)

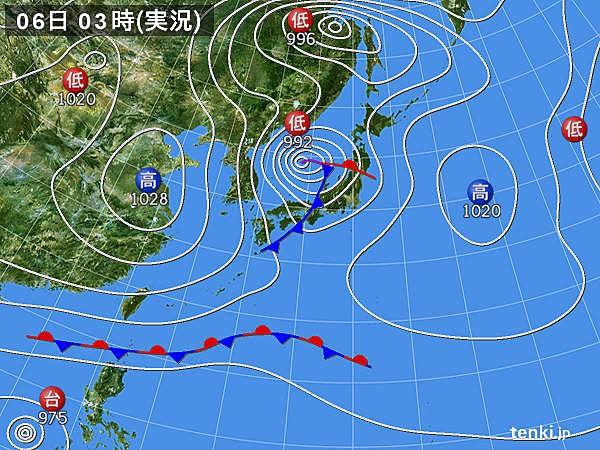

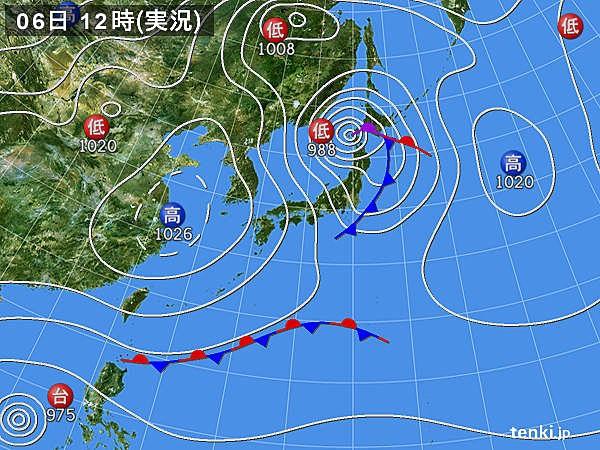

*7月14日午前6時:天気図(画像・気象庁)

*堤防が決壊した柳川市周辺の航空写真(画像・Google Map)

下記は、

2012年7月12日未明~7月14日午後にかけて、

九州北部地方を襲った豪雨災害について、

7月14日の被害に焦点を当て、

報道ニュースや詳細な雨量データから、

個人的なメモとして記入したものだ。

特に、

7月14日は福岡県の被害が顕著に感じるが、

“熊本市の上流の阿蘇市×柳川市の上流の八女市”

は地図上では大きな距離はなく、

西から東に向かい次々と襲いかかる積乱雲と、

積乱雲を堰き止める山地の関係が指摘でき、

7月12日の熊本県の大雨(阿蘇山地×白川・黒川)

と、

7月14日の福岡県の大雨(耳納山地×矢部川)

の共通点としての、

上流で降りしきった記録的雨量は、

必ず下流(平野部)の市街地に流れ込む事実。

つまり、

注目すべきは雨雲の密度だけでなく、

雨雲の進行方向(角度)と、

地形(山地・峡谷)の関係。

自然災害を防ぐことはできないが、

事前の警報マニュアルが確定すれば、

危険な状態になる前の避難・移動も可能で、

今後の関係機関の取り組むに期待したい。

*関連12日→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/d/20120712

【被害】

北部九州地方は14日も引き続き大雨となり、

福岡県などで河川の決壊・氾濫が相次ぐなど、

被害が広範囲に拡大した。

福岡、佐賀、大分、熊本の4県では、

最大で約43万人に避難指示・勧告が出された。

・8万7060世帯(24万6910人)に避難指示。

・6万7469世帯(18万2486人)に避難勧告。

また、

住宅損壊は161戸。

床上・床下浸水も3600戸以上に上った。

(毎日新聞:2012年07月14日/22時12分)

*熊本県

熊本県では阿蘇市で土砂崩れや住宅の倒壊で合わせて18人が死亡。

南阿蘇村でも2人が死亡。

阿蘇市で4人、高森町で1人の5人が行方不明。

*福岡県

福岡県では八女市で土砂の下敷きになった女性1人が死亡。

八女市では別の場所の土砂崩れで男性が心肺停止。

福岡県うきは市浮羽町では女性が川の氾濫に巻き込まれて行方不明。

*大分県

大分県では竹田市で1人が死亡。

1人男性が行方不明。

日田市で乗用車が道路脇の川に転落し男性1人が行方不明。

*2012年7月14日午後7時頃の情報(NHK News)。

******

<福岡県>

福岡県内の住宅などへの被害(福岡県災害対策本部)。

半壊:嘉麻市の2棟

一部損壊:飯塚市と小郡市それに赤村であわせて3棟、

床上浸水:124棟。

床下浸水:933棟。、

堤防の決壊:柳川市、うきは市、みやま市の3か所。

堤防の氾濫:久留米市、うきは市、広川町など61か所。

橋の被害:流された橋が朝倉市で1か所。

一部壊れた橋:久留米市、柳川市などで5か所。

地滑り:飯塚市と久山町の2か所。

がけ崩れ:田川市や宗像市などで266か所す。

避難指示

福岡県で約3万9000世帯、11万3500人に避難指示。

柳川市全域:2万4749世帯、7万1134人。

みやま市全域:1万4107世帯、4万908人。

朝倉市・桂川流域:400世帯、1300人。

うきは市の御幸校区小坂地区:61世帯、207人。

避難勧告

朝倉市の杷木地区と小石原川の流域の地区:3269世帯、8871人。

久留米市田主丸町と三潴町、城島町等:4997世帯、1万3615人。

大刀洗町・床島地区:43世帯、136人。

福岡県赤村全域:1486世帯3413人。

うきは市全域:1万680世帯、3万2000人。

嘉麻市の桑野地区等:145世帯430人。

田川市の一部:132世帯、318人。

福岡県広川町の広川沿い:300世帯。

福岡県大木町全域:4630世帯、1万4541人。

*2012年7月14日午後7時頃の情報(NHK Fukuoka)。

2012.0714.20:00(1h)

1. 福岡県 黒木 87.0mm 10時

2. 福岡県 耳納山 80.0mm 6時

3. 福岡県 英彦山 78.5mm 6時

4. 福岡県 柳川 70.0mm 7時

5. 福岡県 久留米 66.0mm 6時

6. 福岡県 添田 64.5mm 6時

7. 福岡県 東谷 56.5mm 5時

8. 福岡県 太宰府 51.5mm 5時

9. 福岡県 朝倉 42.5mm 6時

*1時間最大雨量

・参考:tenki.jp

2012.0714.20:00(24h)

1. 福岡県 黒木 421.0mm

2. 福岡県 添田 281.0mm

3. 福岡県 英彦山 227.5mm

4. 福岡県 柳川 204.5mm

5. 福岡県 耳納山 195.0mm

6. 福岡県 朝倉 183.5mm

7. 福岡県 太宰府 170.0mm

8. 福岡県 久留米 167.0mm

9. 福岡県 行橋 165.0mm

*24時間雨量最大値

・参考:tenki.jp

八女郡黒木町大字本分

11時 24.0mm

10時 87.0mm

09時 57.0mm

08時 22.0mm

07時 52.5mm

06時 58.5mm

05時 16.5mm

04時 2.0mm

03時 9.5mm

02時 53.5mm

01時 22.0mm

柳川市本城町

9時 10.0mm

8時 6.5mm

7時 70.0mm

6時 27.5mm

5時 11.0mm

*****

<大分県>

避難指示

日田市・大山地区、天瀬地区の一部:238世帯、602人。

玖珠町・木牟田地区、田の平地区、草の入江地区、

田の口地区、山中下地区:145世帯、428人。

避難勧告

日田市・小野地区の鈴連町、殿町、源栄町:242世帯、745人。

天瀬町の玖珠川周辺以外:1713世帯4998人です。

竹田市:1万564世帯、2万4609人。

中津市・耶馬溪町:1858世帯、4540人、

山国町:1136世帯2787人

本耶馬渓町・青地区:46世帯118人、樋田地区:118世帯324人、

多志田地区:57世帯132人、上曽木地区:45世帯119人。

玖珠町・戸畑地区:715世帯2053人、太田地区:250世帯702人。

古後地区:182世帯528人、山浦地区:179世帯462人、

綾垣地区:175世帯442人、山下地区:137世帯452人

四日市地区:46世帯、125人。

九重町・東飯田地区:305世帯908人、飯田地区:278世帯748人、

南山田地区:386世帯1134人、野上地区:350世帯930人。

*2012年7月14日午後7時頃の情報(NHK Ooita))。

2012.0714.20:00(1h)

1. 大分県 椿ヶ鼻 78.5mm 7時

2. 大分県 耶馬渓 57.5mm 7時

3. 大分県 日田 49.0mm 7時

4. 大分県 中津 37.0mm 16時

5. 大分県 院内 36.0mm 7時

*1時間最大雨量

・参考:tenki.jp

2012.0714.20:00(24h)

1. 大分県 椿ヶ鼻 369.0mm

2. 大分県 日田 238.5mm

3. 大分県 玖珠 220.0mm

4. 大分県 耶馬渓 211.0mm

5. 大分県 院内 168.5mm

6. 大分県 湯布院 166.5mm

7. 大分県 中津 153.0mm

*24時間雨量最大値

・参考:tenki.jp

*****

<熊本県>

避難指示

阿蘇市・西湯浦地区、南宮原地区、湯浦地区、西小園地区、折戸地区、浜川地区、

狩尾地区、車帰地区、跡ヶ瀬地区、的石地区、内牧地区の一部

1527世帯、4115人。

南阿蘇村・立野地区、新所地区、赤瀬地区:283世帯、723人。

避難勧告

阿蘇市:9607世帯、2万4307人。

高森町・上色見地区:113世帯、332人。

大津町・阿原目地区、真木地区の一部:39世帯、

産山村全域:602世帯、1660人。

*2012年7月14日午後7時頃の情報(NHK Kumamoto)。

2012.0714.20:00(1h)

1. 熊本県 松島 58.5mm 11時

2. 熊本県 菊池 57.0mm 8時

3. 熊本県 鹿北 56.0mm 3時

4. 熊本県 南小国 53.0mm 8時

5. 熊本県 岱明 45.0mm 7時

6. 熊本県 阿蘇乙姫 42.0mm 9時

*1時間最大雨量

・参考:tenki.jp

2012.0714.20:00(24h)

1. 熊本県 鹿北 225.5mm

2. 熊本県 南小国 186.0mm

3. 熊本県 阿蘇乙姫 160.5mm

4. 熊本県 熊本 136.5mm

*24時間雨量最大値

・参考:tenki.jp

*****

*熊本日日新聞社説(2012年7月15日)

九州の大雨の範囲は次第に広がり、

川の氾濫や堤防決壊などによる避難指示は、

熊本・大分両県に加え福岡・佐賀の各県でも相次いだ。

14日には、

福岡県でレーダーによる解析で1時間に100ミリを超える、

猛烈な雨が降ったとみられ九州の記録的な豪雨は3日連続となった。

雨が小康状態になっても地盤はかなり緩んでおり、

土砂災害などに引き続き厳重な警戒が必要だ。

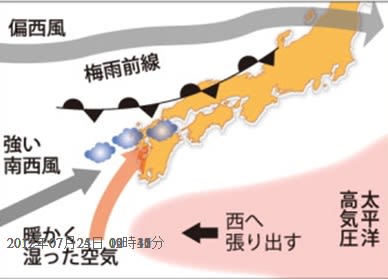

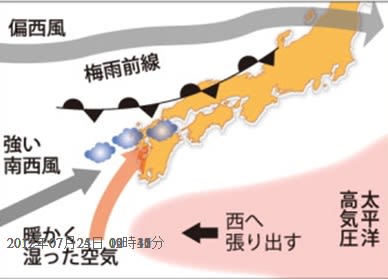

気象庁は、

九州北部付近に梅雨前線が停滞した原因を、

列島上空を吹く「偏西風」の蛇行が影響したとみている。

梅雨末期になると通常、

梅雨前線は太平洋高気圧に押し上げられて北上する。

だがここ数日は、

南下した偏西風の蛇行に沿って前線が押し下げられた形になり、

九州北部付近に停滞。

南から暖かく湿った空気が前線に向かって流れる過程で、

九州山地にぶつかり上昇気流が発生し局地的に積乱雲が発達した。

梅雨前線の停滞で、

九州は今月初旬にも大分県を中心に大雨に見舞われた。

気象庁は前線の停滞は異常気象とまではいえないとし、

「梅雨末期の豪雨はどこでも起こり得る」と警告する。

一方で12日に熊本を襲ったような、

1時間に80ミリ以上の雨は近年増加傾向にある。

地域気象観測システム(アメダス)が1000地点当たりで観測した、

1時間に80ミリ以上の雨は、

1976~86年の平均では年10・7回。

これが、

1987~98年は13・6回。

1999~2010年は17・0回。

と実に約1・6倍にまで増えた。

その原因については、

“地球温暖化で大気中の水蒸気量が増えたため”

との見方がある。

一方、

1時間雨量の観測データが過去30年余りしかないことから、

気象庁は地球温暖化の影響によるものかどうかについて慎重な立場。

いずれにせよ、

記録的な豪雨が増加傾向にあることはデータで裏付けられており、

豪雨災害の危険性はこれまで以上に高まっているといえよう。

国や自治体は、

こうした事実をきちんと踏まえた上で対策をとっていくことが求められる。

(また)、

住民も共通認識を持ち〝いざ〟というときに慌てないよう、

心構えを含めて準備をしておきたい。

*****

『バックビルディング現象』

*九州北部豪雨をもたらした大気の状況。

九州北部豪雨について気象庁は、

太平洋高気圧が普段より西側に張り出しその縁を回るように吹いた、

南西の風が大量の水蒸気を九州北部に運び次々と積乱雲ができる、

バックビルディング現象が発生したとの分析を発表した。

この結果、

長さ約100キロ、幅20~30キロにわたる大雨のエリア(線状降水帯)が、

11~14日に複数回出現。

記録的豪雨をもたらしたという。

7月上旬は、

インドネシア付近で対流活動が活発になった影響で、

九州の南海上まで太平洋高気圧が張り出した。

高気圧の縁では時計回りに風が吹き、

東シナ海では20メートル前後の強い南西風が持続。

大気1立方メートル当たり約20グラムもの水蒸気が含まれていたとみられる。

一般的に梅雨前線の南側では幅100~200キロにわたり上昇気流が発生し、

暖かく湿った空気が舌のように延びる「湿舌(しつぜつ)」ができることがある。

南側から吹き込む湿った風が湿舌の南縁にぶつかると湿った空気が持ち上げられ、

積乱雲を作って豪雨をもたらすことが多い。

7月上旬は偏西風の南北方向の変動が小さく、

梅雨前線が同じ緯度付近に停滞していたことも、

九州北部豪雨の一因とみられるという。

(毎日新聞Web記事転載)