八幡浜市真網代において1926(T15)に記録された旅客船の画像は、地域の古い写真を収録したアルバムにあった。

黒い船体の上甲板に沿ってシアラインは描かれ、煙突マークは黒地に「木」をデザインした白い社章を、浮かせて付けて

いる。遠目には大阪商船に見える。宇和海と言えば、先ず宇和島運輸を思い浮かべるが、一体、この煙突マーク

は何なのか。

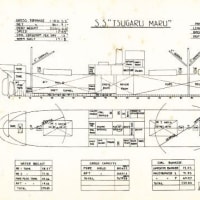

その船影は「第十相生丸」等に良く似て、上甲板中央において通路は閉塞され、ポールドを設けている。操舵室

は、遊歩甲板前部のハウス上に位置する。ただ、マストは「第八相生丸」のように操舵室前に立つ。

写真のキャプションに「大型船に乗る」とある。乗客を乗せた艀は接舷していて、もう一隻の艀も、客を満載して本

船に漕ぎ寄ろうとしている。真網代は、何時も立寄る宇和島運輸の名撮影地から切通を抜け、国道を三瓶に向

かう途中の集落。

大正から昭和に変わった頃の宇和海に、こんな船が活躍したのか。船名と船社名を知りたく、『S2版船名録』に

目を通してみた。200G/T前後の「第○×××丸」という6文字船名は意外に少ない。「内地在籍汽船」の最後の

頁近く、木村寛一「第三横須賀丸」(広島佐江崎)に気付いてはっとした。

白い船体当時の「第三横須賀丸」の姿は確認済みで、オペレーターは大阪商船としか手掛かりの無い、実に不思議

な旅客船だった。

再び、「第三横須賀丸」をガラス乾板から取り込んでみたところ、勘違いと判った。良く見ると、煙突マーク及び社

旗は「木」であった。先入観から大阪商船の「大」に見てしまっていた。白い船体の大阪商船は不思議だな‥と

考えながら、船名や航路の記録を見ることはなく、それきりになっていた。

第三横須賀丸 21379 / NPGF、193G/T、鉄、1902、D.Goedkoop.jun(Amsterdam)、

1902(M35)にもなって、なぜ「鉄船」が建造されたのか。明治中期ならともかく、このクラスの船が1917(T06)に輸

入されたのも不思議なこと。また、輸入当初から旅客船なのか。

前名は「Caroline」。輸入後は日本汽船「笠戸丸」となり、木村寛一所有となるのは1921(T10)。

同氏所有のまま『S13汽船名簿』(S13.06末)時点では「焼球発動機船」と記録され、1934(S09).09.10廣角鉄工所

(尾道)製主機を載せている。『S16小型船明細書』には「船尾機関型貨物船」とある。『S13汽船名簿』の證書有

効期間等から、貨物船改造は1934(S09).09か。

横須賀丸の船名は「木村寛一」の関係者(父親?)と思われる木村伊勢松所有の「横須賀丸」(1588 / HKRG)

に始まる。この船は1866(慶応2)横須賀製鉄所建造の、我が国海事史に名を残した由緒正しき船。小川島捕鯨

より1904(M37)移籍されたことから、捕鯨船として使用されていたのではないか。

『わがまちの海運業~三原市幸崎町能地の海運史』という、興味深い記録誌を見た。この記録誌には横須賀丸

は出てこない。同誌には「船の名づけ(命名)」として次のようにある。

能地では持ち船の名が家名の代名詞として呼ばれることがよくあった。宇和島地区では「谷本さん宅では‥」

という場合、持ち船の名前を使って「大神丸では‥」と話しはじめるひとが多い。

もっともそれぞれの地区には同姓が多かったから、そうした呼びかたは間違いが無く、また親しみをもって

呼称する習慣になったのであろう。 ‥(略)‥ 船名が家名を代表することになると、この家は伝統的に

この船名を、ということにならざるをえない。船名に第一何々丸、第二何々丸と、号数をふって継いでいく

のもうなずけよう。

同誌の二個所に木村伊勢松氏の名は記されている。

一つは「大正15年佐江崎籍帆船一覧表」に「若吉丸」(18258 / MSWB)所有者として、もう一つは「歴史年表」

に「明治41年(1908)木村伊勢松氏、汽船を所有。」とある。

ただ、船名録によると木村伊勢松氏は「横須賀丸」(1588 / HKRG)を1904(M37)に所有したと確認できるのは既

述のとおり。木村伊勢松氏所有の登簿汽船は、1936(S11)に全船とも木村寛一氏所有になっている。

推測となるが、「横須賀丸」(1588 / HKRG)に触れていないのは貨物船ではなかった(やはり捕鯨船?)から

ではないか。

宇和島運輸の社史二冊『70年を顧みて』『波濤百年』は、宇和海において展開された、三つ巴の激烈な航路競

争の経緯を記している。三つ巴とは、宇和島運輸と青木運輸、三崎までの航路を経営した八幡浜運輸の三社。

事の起こりを社史は次のとおり記している。

昭和4年1月、(宇和島運輸が)豊豫沿岸線を開始してからである。もともと三瓶、八幡浜、川之石、九町、

三崎を経て佐賀関、別府に至る航路を大正6年頃から青木運輸が繁久丸を以て運航していた。三崎迄

は八幡浜運輸の八幡丸も就航していた。そこへ宇和島運輸が乗り込んだものだから青木運輸を刺激した。

宇和島運輸の社史は、青木運輸の運航開始を1917(T06)としている。これまで『商船明細画報』『四国旅客船の

変遷』等に八幡浜の「青木石油」を見ていたものの、どのような経緯を持つ船社なのか、調べていなかった。

愛媛県史や各市町村史を一覧してみた。

1875(M08) 菊池清治「八幡丸」宇和島~大阪に就航。

1884(M17).05.01大阪商船創立。

09.01大阪商船「新八幡丸」、宇和島初入港。

当時の第九本線:大阪~(略)~長浜~別府~大分~佐賀関~八幡浜~宇和島

12.01宇和島運輸創立。

1885(M18).05 宇和島運輸は大阪商船に対抗し、併行航路を開設。

1895(M28) 中妻弥七、八幡浜~三崎航路開設。

1896(M29).06 南予運輸創立。

1907(M40).03 宇和島運輸と大阪商船の協定成立。

1917(T06) 青木汽船創立し、三瓶~八幡浜~別府航路開設。繁久丸就航。

寄港地は三瓶~八幡浜~川之石~九町~三崎~佐賀関~別府。

1918(T07) 八幡浜運輸創立し、三崎~八幡浜航路開設。八幡丸就航。

1926(T15) 宇和島運輸は南予運輸を買収。

1929(S04).06.19宇和島運輸は八幡浜~三崎各港~別府航路を開設。

1930(S05) 宇和島運輸と青木汽船の間に激しい運賃競争が二年間続く。

1933(S08).02.14盛運社創立。

1935(S10).06 宇和島運輸は盛運社を傘下におさめる。

1942(S17).05.04関西汽船創立。宇和島運輸は「10隻+4航路」を現物出資。

1948(S23).05 宇和島運輸は出資船舶と航路の返還を受ける。

太陽石油の社史三冊の、青木運輸に関する記述は『愛媛県史』等と異なっている。

1886(M19).12 青木繁吉氏、高知県高岡町(現土佐市)に生まれる。

1908(M41).09 高岡町に青木石油店創業。

1915(T04).02 愛媛県八幡浜へ移住。

1916(T05) ライジングサン石油(シェル石油の前身)代理店となる。

1920(T09).02 木造タンカー「第五繁久丸」の建造を開始。

09「第五繁久丸」竣工。46G/Tの木造タンカー。西戸崎から八幡浜への原料油輸送用。

1925(T14) 旅客船「第一繁久丸」(86G/T100名)を建造、進水。同月、青木運輸発足。

木造タンカー「第五繁久丸」の竣工後、八幡浜町の立地条件から海運業への進出を夢みてきた繁吉

は、九州向け航路用客船の建造を航路権申請と同時に開始。

07 第2船の「第二繁久丸」57G/T建造。

1927(S02).07 第3船の「第三繁久丸」53G/T(後の繁久丸)相次いで建造、大分~八幡浜間の旅客輸送に努力

した。

1930(S05).05.06個人経営の青木石油店を株式会社青木石油店に改組。

1934(S09).02.20青木石油株式会社に変更。

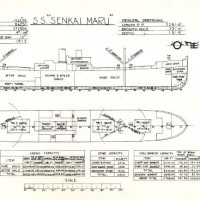

1937(S12).11.23鋼製客船「第一繁久丸」198G/T・200名、木造客船「第八繁久丸」138G/T・140名の竣工式。

「第一繁久丸」は30トンの油槽を備えた旅客船兼油槽船であった。

1938(S13).12 木造客船「第十繁久丸」173G/T・170名竣工。

1942(S16).02.27太陽石油創立(青木石油、松岡石油、ミカド製油の製油部門を統合し設立)

終戦時、青木運輸の所属船舶は10余隻に及んでいた。

1946(S21) 「第二繁久丸」及び「第三繁久丸」を旅客船からトロール船に改造。太陽石油は、戦時中よりト

ロール船による漁業で本業を支えていた。

社史には「第一繁久丸」「第八繁久丸」のお披露目当日の写真や、旅客船兼油槽船「第一繁久丸」のサイドビューも

掲載されている。写真からファンネルマークや社旗は確認できないが、「第三横須賀丸」のオペレーターは青木運輸と見て

間違い無かろう。

『愛媛県史』の記述と異なるが、太陽石油社史によると青木運輸創立は「T14の第一繁久丸竣工と同月」とある。

青木石油は1917(T06)時点において自家用船を持つ状況になく、県史等の記述は錯誤と見られる。社史のとおり、

1925(T14)「第一繁久丸(初代)」をもって旅客船航路を開設したと考えるのが妥当であり、一隻で不足する船腹

を「第三横須賀丸」を用船して賄ったのではあるまいか。

今治港から三津浜へ向け、夜間に海岸線を走行すると、忽然と現れる精油所の夜景に目を奪われる。最初は予

想外の夜景に驚かされた。今回、社史を見て太陽石油の精油所と知った。

青木繁吉氏は、石油製品の行商をしながら石油精製方法について独力で研究を重ね、バラック小屋に風呂釜を流

用した蒸留釜を設置し、試行錯誤を繰り返しながら製油に情熱を燃やしたと社史にある。

会議録を読んでみたところ、豊予海峡フェリー航路開設に関する記録は非常に興味深く、現在の国道九四フェリー

は、青木運輸と関係無くもないことを知った。三崎には、撮影や九州への旅の途中に、幾度か立ち寄っている。

昨年の夏は、東京の自宅から三崎港へ、4回の休憩停車を経て12時間30分で到達した。さすがに体力を消耗し、

対面通行となる伊予ICから下道に下り、未明の海岸線を走った。

撮影地の海岸の石は、全て、中央構造線外帯に連なる三波川変成帯の結晶片岩だった。船は佐賀関へ向けて

三崎を発った「ニュー豊予2」。

上毛かるたの「さ」は「三波石と共に名高い冬桜」。三波川は群馬県藤岡市の山中にあり、特産の三波石は庭石と

して珍重される。はるばる四国の西端に来て、群馬県の河川名を冠する地質を目にする不思議。プレート移動に

よる高圧変成を成因とする結晶片岩の露頭を前に、壮大な、列島の成り立ちに思いをめぐらせた。

黒い船体の上甲板に沿ってシアラインは描かれ、煙突マークは黒地に「木」をデザインした白い社章を、浮かせて付けて

いる。遠目には大阪商船に見える。宇和海と言えば、先ず宇和島運輸を思い浮かべるが、一体、この煙突マーク

は何なのか。

その船影は「第十相生丸」等に良く似て、上甲板中央において通路は閉塞され、ポールドを設けている。操舵室

は、遊歩甲板前部のハウス上に位置する。ただ、マストは「第八相生丸」のように操舵室前に立つ。

写真のキャプションに「大型船に乗る」とある。乗客を乗せた艀は接舷していて、もう一隻の艀も、客を満載して本

船に漕ぎ寄ろうとしている。真網代は、何時も立寄る宇和島運輸の名撮影地から切通を抜け、国道を三瓶に向

かう途中の集落。

大正から昭和に変わった頃の宇和海に、こんな船が活躍したのか。船名と船社名を知りたく、『S2版船名録』に

目を通してみた。200G/T前後の「第○×××丸」という6文字船名は意外に少ない。「内地在籍汽船」の最後の

頁近く、木村寛一「第三横須賀丸」(広島佐江崎)に気付いてはっとした。

白い船体当時の「第三横須賀丸」の姿は確認済みで、オペレーターは大阪商船としか手掛かりの無い、実に不思議

な旅客船だった。

再び、「第三横須賀丸」をガラス乾板から取り込んでみたところ、勘違いと判った。良く見ると、煙突マーク及び社

旗は「木」であった。先入観から大阪商船の「大」に見てしまっていた。白い船体の大阪商船は不思議だな‥と

考えながら、船名や航路の記録を見ることはなく、それきりになっていた。

第三横須賀丸 21379 / NPGF、193G/T、鉄、1902、D.Goedkoop.jun(Amsterdam)、

1902(M35)にもなって、なぜ「鉄船」が建造されたのか。明治中期ならともかく、このクラスの船が1917(T06)に輸

入されたのも不思議なこと。また、輸入当初から旅客船なのか。

前名は「Caroline」。輸入後は日本汽船「笠戸丸」となり、木村寛一所有となるのは1921(T10)。

同氏所有のまま『S13汽船名簿』(S13.06末)時点では「焼球発動機船」と記録され、1934(S09).09.10廣角鉄工所

(尾道)製主機を載せている。『S16小型船明細書』には「船尾機関型貨物船」とある。『S13汽船名簿』の證書有

効期間等から、貨物船改造は1934(S09).09か。

横須賀丸の船名は「木村寛一」の関係者(父親?)と思われる木村伊勢松所有の「横須賀丸」(1588 / HKRG)

に始まる。この船は1866(慶応2)横須賀製鉄所建造の、我が国海事史に名を残した由緒正しき船。小川島捕鯨

より1904(M37)移籍されたことから、捕鯨船として使用されていたのではないか。

『わがまちの海運業~三原市幸崎町能地の海運史』という、興味深い記録誌を見た。この記録誌には横須賀丸

は出てこない。同誌には「船の名づけ(命名)」として次のようにある。

能地では持ち船の名が家名の代名詞として呼ばれることがよくあった。宇和島地区では「谷本さん宅では‥」

という場合、持ち船の名前を使って「大神丸では‥」と話しはじめるひとが多い。

もっともそれぞれの地区には同姓が多かったから、そうした呼びかたは間違いが無く、また親しみをもって

呼称する習慣になったのであろう。 ‥(略)‥ 船名が家名を代表することになると、この家は伝統的に

この船名を、ということにならざるをえない。船名に第一何々丸、第二何々丸と、号数をふって継いでいく

のもうなずけよう。

同誌の二個所に木村伊勢松氏の名は記されている。

一つは「大正15年佐江崎籍帆船一覧表」に「若吉丸」(18258 / MSWB)所有者として、もう一つは「歴史年表」

に「明治41年(1908)木村伊勢松氏、汽船を所有。」とある。

ただ、船名録によると木村伊勢松氏は「横須賀丸」(1588 / HKRG)を1904(M37)に所有したと確認できるのは既

述のとおり。木村伊勢松氏所有の登簿汽船は、1936(S11)に全船とも木村寛一氏所有になっている。

推測となるが、「横須賀丸」(1588 / HKRG)に触れていないのは貨物船ではなかった(やはり捕鯨船?)から

ではないか。

宇和島運輸の社史二冊『70年を顧みて』『波濤百年』は、宇和海において展開された、三つ巴の激烈な航路競

争の経緯を記している。三つ巴とは、宇和島運輸と青木運輸、三崎までの航路を経営した八幡浜運輸の三社。

事の起こりを社史は次のとおり記している。

昭和4年1月、(宇和島運輸が)豊豫沿岸線を開始してからである。もともと三瓶、八幡浜、川之石、九町、

三崎を経て佐賀関、別府に至る航路を大正6年頃から青木運輸が繁久丸を以て運航していた。三崎迄

は八幡浜運輸の八幡丸も就航していた。そこへ宇和島運輸が乗り込んだものだから青木運輸を刺激した。

宇和島運輸の社史は、青木運輸の運航開始を1917(T06)としている。これまで『商船明細画報』『四国旅客船の

変遷』等に八幡浜の「青木石油」を見ていたものの、どのような経緯を持つ船社なのか、調べていなかった。

愛媛県史や各市町村史を一覧してみた。

1875(M08) 菊池清治「八幡丸」宇和島~大阪に就航。

1884(M17).05.01大阪商船創立。

09.01大阪商船「新八幡丸」、宇和島初入港。

当時の第九本線:大阪~(略)~長浜~別府~大分~佐賀関~八幡浜~宇和島

12.01宇和島運輸創立。

1885(M18).05 宇和島運輸は大阪商船に対抗し、併行航路を開設。

1895(M28) 中妻弥七、八幡浜~三崎航路開設。

1896(M29).06 南予運輸創立。

1907(M40).03 宇和島運輸と大阪商船の協定成立。

1917(T06) 青木汽船創立し、三瓶~八幡浜~別府航路開設。繁久丸就航。

寄港地は三瓶~八幡浜~川之石~九町~三崎~佐賀関~別府。

1918(T07) 八幡浜運輸創立し、三崎~八幡浜航路開設。八幡丸就航。

1926(T15) 宇和島運輸は南予運輸を買収。

1929(S04).06.19宇和島運輸は八幡浜~三崎各港~別府航路を開設。

1930(S05) 宇和島運輸と青木汽船の間に激しい運賃競争が二年間続く。

1933(S08).02.14盛運社創立。

1935(S10).06 宇和島運輸は盛運社を傘下におさめる。

1942(S17).05.04関西汽船創立。宇和島運輸は「10隻+4航路」を現物出資。

1948(S23).05 宇和島運輸は出資船舶と航路の返還を受ける。

太陽石油の社史三冊の、青木運輸に関する記述は『愛媛県史』等と異なっている。

1886(M19).12 青木繁吉氏、高知県高岡町(現土佐市)に生まれる。

1908(M41).09 高岡町に青木石油店創業。

1915(T04).02 愛媛県八幡浜へ移住。

1916(T05) ライジングサン石油(シェル石油の前身)代理店となる。

1920(T09).02 木造タンカー「第五繁久丸」の建造を開始。

09「第五繁久丸」竣工。46G/Tの木造タンカー。西戸崎から八幡浜への原料油輸送用。

1925(T14) 旅客船「第一繁久丸」(86G/T100名)を建造、進水。同月、青木運輸発足。

木造タンカー「第五繁久丸」の竣工後、八幡浜町の立地条件から海運業への進出を夢みてきた繁吉

は、九州向け航路用客船の建造を航路権申請と同時に開始。

07 第2船の「第二繁久丸」57G/T建造。

1927(S02).07 第3船の「第三繁久丸」53G/T(後の繁久丸)相次いで建造、大分~八幡浜間の旅客輸送に努力

した。

1930(S05).05.06個人経営の青木石油店を株式会社青木石油店に改組。

1934(S09).02.20青木石油株式会社に変更。

1937(S12).11.23鋼製客船「第一繁久丸」198G/T・200名、木造客船「第八繁久丸」138G/T・140名の竣工式。

「第一繁久丸」は30トンの油槽を備えた旅客船兼油槽船であった。

1938(S13).12 木造客船「第十繁久丸」173G/T・170名竣工。

1942(S16).02.27太陽石油創立(青木石油、松岡石油、ミカド製油の製油部門を統合し設立)

終戦時、青木運輸の所属船舶は10余隻に及んでいた。

1946(S21) 「第二繁久丸」及び「第三繁久丸」を旅客船からトロール船に改造。太陽石油は、戦時中よりト

ロール船による漁業で本業を支えていた。

社史には「第一繁久丸」「第八繁久丸」のお披露目当日の写真や、旅客船兼油槽船「第一繁久丸」のサイドビューも

掲載されている。写真からファンネルマークや社旗は確認できないが、「第三横須賀丸」のオペレーターは青木運輸と見て

間違い無かろう。

『愛媛県史』の記述と異なるが、太陽石油社史によると青木運輸創立は「T14の第一繁久丸竣工と同月」とある。

青木石油は1917(T06)時点において自家用船を持つ状況になく、県史等の記述は錯誤と見られる。社史のとおり、

1925(T14)「第一繁久丸(初代)」をもって旅客船航路を開設したと考えるのが妥当であり、一隻で不足する船腹

を「第三横須賀丸」を用船して賄ったのではあるまいか。

今治港から三津浜へ向け、夜間に海岸線を走行すると、忽然と現れる精油所の夜景に目を奪われる。最初は予

想外の夜景に驚かされた。今回、社史を見て太陽石油の精油所と知った。

青木繁吉氏は、石油製品の行商をしながら石油精製方法について独力で研究を重ね、バラック小屋に風呂釜を流

用した蒸留釜を設置し、試行錯誤を繰り返しながら製油に情熱を燃やしたと社史にある。

会議録を読んでみたところ、豊予海峡フェリー航路開設に関する記録は非常に興味深く、現在の国道九四フェリー

は、青木運輸と関係無くもないことを知った。三崎には、撮影や九州への旅の途中に、幾度か立ち寄っている。

昨年の夏は、東京の自宅から三崎港へ、4回の休憩停車を経て12時間30分で到達した。さすがに体力を消耗し、

対面通行となる伊予ICから下道に下り、未明の海岸線を走った。

撮影地の海岸の石は、全て、中央構造線外帯に連なる三波川変成帯の結晶片岩だった。船は佐賀関へ向けて

三崎を発った「ニュー豊予2」。

上毛かるたの「さ」は「三波石と共に名高い冬桜」。三波川は群馬県藤岡市の山中にあり、特産の三波石は庭石と

して珍重される。はるばる四国の西端に来て、群馬県の河川名を冠する地質を目にする不思議。プレート移動に

よる高圧変成を成因とする結晶片岩の露頭を前に、壮大な、列島の成り立ちに思いをめぐらせた。