阪鶴鉄道の開設による日本海側鉄道連絡航路史は、本来なら「由良川水陸連絡航路」(以下「由良川航路」)から

記したかった。しかし、由良川航路の記録は少なく、記されていてもその内容は異なり、全貌は把握しがたい。

由良川で思い出されるのは、2004(H16).10.20に発生したバス水没事件。台風23号により増水した由良川の堤防が

決壊し、国道175号線を走行していた観光バスが巻き込まれた。乗客・乗務員37名はバス屋上に避難し、翌21日朝

になり、約10時間ぶりに全員無事に救出された。

洪水を起こす由良川も、渇水期の水量は少なく、航路上流側の汽船運航は、苦労したらしい。水量に応じ、汽船は

運航区間を変えたことから、その記録は統一を欠き、由良川航路史を判りにくくしている。

本稿で触れる期間は、由良川航路開始と記録される1901(M34).12.01から、福知山~舞鶴間の鉄道が開通し、由良

川航路の閉航された1904(M37).11.03までの経緯を主とし、さらに、早々に転用された「第二由良川丸」の、抹消

された1906(M39)某日までの経過である。

由良川航路閉航後、「第一由良川丸」が記録に現れるのは、1909(M42).08開設の宮津湾内航路に投入されたことの

み。翌1910(M43)に「旭丸」に代替された。1922(T11)の抹消に至るまで、その間以外の動向は判らない。

由良川航路と由良川丸2隻は、文献にどのように記録されたか、順に確認したい。『日本近世造船史』(1911)は、浅

吃水船の項に次のとおり記している。

第一由良川丸 阪鶴鉄道由良川上流

第二由良川丸 阪鶴鉄道由良川下流

『日本鉄道史』(1921)は、由良川航路開始日のみを記している。

34年12月1日ヨリ福知山由良間ニ由良川ニ依リ貨物運搬ノ為定期運航ヲ開始ス

『日本鉄道連絡船史』(1948)は、次のとおり記している。

(略)‥由良川の水運を利用して、宮津及び舞鶴方面との旅客並びに貨物の連絡運輸を企てることを決議

し、ここに傍系会社由良汽船商社を起し、大阪鉄工所にて浅喫水船第一、第二由良川丸を建造し、明治

34年12月よりこの水運連絡を開始した。‥(略)‥

福知駅(福知山)前より市内を貫流する由良川の川岸、蛇ケ鼻乗船場までは、旅客は人力車により貨物

は軽便軌道を敷設して手押車で運送し、蛇ケ鼻より国境を越え、丹後に入った最初の町、河守までは川

舟で、河守より由良まで、上流は第一由良川丸、下流は第二由良川丸によって輸送した。途中藤津に客

荷扱所を設け、同地より舞鶴方面と連絡し、又由良町よりは宮津方面に連絡した。これら連絡地点より

両方面へは人力車で旅客を送迎した。

『鉄道技術発達史』(1958)は、由良川水陸連絡航路を1902(M34).12開航、1904(M37).11.03閉航とした上で、次

のとおり記している。

阪鶴鉄道は大阪、舞鶴間の交通を目的として建設を開始したが、京都鉄道で建設中であった福知山・舞

鶴間の線路の工事が遅延して開通しないので、福知山を貫流する由良川の水運を利用して、宮津と舞鶴

方面との連絡を企図し、駅から川岸蛇ケ鼻乗船場までは、旅客を人力車で貨物をトロッコで運送した。

この水路は途中藤津で舞鶴方面と連絡し、終端由良町では宮津方面と連絡した。

『速水太郎伝』(1939)には、次のとおり記される。

翁(速水)の発案にかかり成功したものは明治34年3月福知山宮津間の水運を利用したことである。これ

が為め翁は連絡用の鉄船二隻を建造した。‥(略)‥由良川は源を丹波の大江山に発した急流で、水も深

いがまた處によると浅い砂利の水床が多く、これが為め随分途中困難をみたが、翁の熱心とその着眼の

よい創意によって、鉄製連絡船は見事に成功した。

由良川丸二隻は、1902(M35)の竣工時「速水太郎所有」として登簿された。速水の取締役就任は1904(M37).10であ

り、当時、「役付」ではなかった。

構想と現実との間で変転した、航路と二隻の船を、記録からたどってみよう。

1901(M34)年

舞鶴を目指す阪鶴鉄道は、速水太郎が中心となり、応急策として由良川航路を企画した。舟運事業は直営とせず傍系

会社を設立した。裏付けは得られないものの、由良川航路運航開始は『日本鉄道史』(1921)の記録から1901(M34).

12.01。当時、二隻の由良川丸は未登場で、貨物運搬を目的に、川舟を用いて福知山~由良間定期運航を開始した。

『速水太郎伝』にある1901(M34).03は、総会決議日か、傍系会社設立日ではなかろうか。これも裏付けは得られな

かった。

傍系会社名は、「由良汽船」「由良汽船商社」など、史料によって異なる。最も遡れる史料とその社名は『阪鶴鉄道

名所案内』(1902[M35].10刊)と業界紙の記す「由良船舶商社」が正確と考えている。

1902(M35)年

この年、由良川丸二隻の登場をみた。登場に先立つ03.01に「舞鶴福知山間の運輸」として、次の記事がある。

阪鶴鉄道にては大阪舞鶴間の運輸速達に付き由良川沿道鉄道線路の通ぜざる上流に曳船業を開始し鉄

道との連絡を図る筈にて福知山より藤瀬間に汽船二艘(一は喫水の浅きもの一は喫水の深きもの)を

浮べ福知山より河守までは喫水の浅きもの夫れより下流は喫水の深きものを使用することとし上流の

分は二十人乗、下流の分は四十人乗の鉄船とする計画

両船の登場経過を紙面より拾うと次のとおり。

05.08 大阪鉄工所にて「第一由良川丸」進水式。桜宮まで試運転。

? 貨車に積載し、由良川へ鉄道輸送。

06.01 河守由良間の航通を開始する。

? 大阪鉄工所にて「第二由良川丸」竣工。

06.03 尼崎へ廻航。

? 尼崎より由良川へ鉄道輸送。

07.22 福知山音無瀬川にて試運転。

先に記した『日本鉄道連絡船史』(1948)で特異なのは、福知山~河守間は川舟にて運航したとする点。しかし『福知

山鉄道管理局史』(1973)には、「福知山の音無瀬橋の桟橋から蒸気船は出た」という国鉄OB氏の証言も掲載される。

全期間を通じ、河守起点とはならなかった。

航路短縮の裏付けは、『大阪朝日新聞』(1902{M35}.06.10)から得られた。この時は「第二由良川丸」未登場で「第

一由良川丸」一隻の運航。それも運航開始直後の報道である。

阪鶴鉄道株式会社の企業に係る福知山、由良間の航通汽船はこの頃加佐郡河守、藤津間のみの航通に

止め福知山河守間は一時之を休止せしが今其原因を聞くに福知山河守間は其距離僅に三里許なれど中

間には数箇所の浅瀬ありて減水の時に至りては小舟だに航通困難にして設令之を浚渫し一時航通し得

るに至れども少量の出水にすら水勢を変更し到底浅瀬を防止し得ざるを以て其方法を案出するに至る

迄余儀なく事の茲に至りし次第なりといへり(八日発)

この記事から、1902(M35).06.08時点における「第一由良川丸」の運航は、河守~藤津間と判った。06.01に汽船運

航を開始した由良川航路は、順調なスタートとはならなかった。

『朝日新聞京都付録』(1902[M35].07.05)には、次の記事がある。

阪鶴馬車は由良川丸と競争せんと計画にて来る七日より再び宮津福知山間を通ひ賃金も二十銭余を低

減する由

記事にある「阪鶴馬車」は、阪鶴鉄道の傍系会社ではない。1900(M33).02に多紀三業、京都丸二運送店、三丹馬車

運送会社の三社協議により設立された「阪鶴馬車運輸」を指す。福知山から宮津や舞鶴へ向かう時、幾度も乗換えを

要する由良川航路より、鉄道終着駅から目的地へ直行する馬車の利便性は高かったと思われる。

田中敦著『「阪鶴鉄道唱歌」について』によると、同唱歌を収めた冊子は、1902(M35).11に発行された。田中氏は

「本件唱歌では、福知山で汽車を降り(39番)、人力車に乗って天津まで(41ないし44番)、さらに、天津から由良

まで川船(45番)、由良から宮津・天の橋立を経て舞鶴までは馬車と船(46番以降)を利用した唱歌となっている」

と記している。また、唱歌原稿の史料から、「本件唱歌は、構想が温められてから、三日間で一気に進められたこと

がうかがえる」とある。三日間とは、1902(M35).08.15~17を指す。

由良川航路は、運航開始直後は河守発着であったが、約二ヶ月後の8月には、河守より福知山に近い天津発着となった。

『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル概況』によると、1902(M35).09末における由良川航路は次のとおり。

由良川ニハ速水太郎ノ所有ニ係ルモノ二艘此総噸数35噸26アリ専ラ旅客ヲ搭載シ福知山、由良間ヲ往

復スルヲ目的トシ特ニ阪鶴鉄道ト聯絡ヲ結ヒ交通ノ便ヲ與フルモノノ如シ

福知山~由良間に使用される船舶は旅客船二隻とあり、合計の総トン数は35.26噸、一ケ月航海回数は120回とある。

使用船舶は次のとおり。

第一由良川丸 8.91噸 速水太郎 旅客 月間航海回数60回

第二由良川丸 26.35噸 速水太郎 旅客 月間航海回数60回

運航開始後、一時的に河守及び天津発着とした航路も、9月末には福知山発着となっている。しかし『近世造船史』に

記録されたような、上流、下流を二隻で分担する期間は半年も続かなかったと、後に引用する新聞記事から判った。

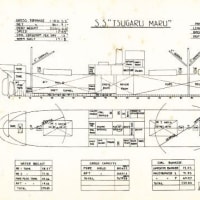

二隻の船影と、『船名録』に記録される建造年月と所有者・要目の変化を記しておく。

「長」は未換算の数値(1尺=0.3030303 m)。

第一由良川丸 (不登簿) 船質:木、1902(M35).04、建造地:大阪、43.20尺 [M36版]

M36版 速水太郎 8G/T

M37版~M40版 速水太郎 8G/T

M41版 速水太郎 8G/T

M42版 帝国鉄道庁 8G/T

M43版 大蔵省 8G/T

M44版~T10版 大蔵省 8G/T

T11版 大蔵省 8G/T

T12版 掲載なし(T11年中に抹消)

「第一由良川丸」は、最後に掲載された『船名録T11版』まで、不登簿船の項にある。変化は所有者のみ。ただ不思

議なことに『近世造船史』は「鋼船」としている船質が、『船名録』は「木」とある。船影は『近世造船史』に掲載

のもの。

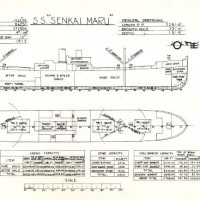

第二由良川丸 8391 / JDFH 船質:鋼、1902(M35).07、建造:大阪鉄工所(福知山)、62.80尺 [M36版]

M36版 速水太郎 双螺旋 26G/T

M36付録 速水太郎 26→30G/T 「積量変更」の記載あり

M37版 阪鶴鉄道 四螺旋 30G/T

M38版 阪鶴鉄道 四螺旋 30G/T

M39版 阪鶴鉄道 四螺旋 30G/T

M40版 掲載無し(M39年中に抹消)

「第二由良川丸」は、建造地を福知山としている。これは、湖沼畔で再組立てされた船舶によくある例。船影は『大

阪鉄工所アルバム』に掲載のもの。

1903(M36)年

年初の新聞に「由良川汽船航路拡張」という記事が掲載されている。由良船舶商社には、従来の由良川航路の他、由

良舞鶴間の航路を開く計画があり、既に「第二由良川丸」の改造に着手し、一月上旬より運航を開始するというもの

(1.03付)。

また、続報として、由良より舞鶴及び餘部港までの新航路も開設し、「第一由良川丸(ママ)」を投入。1月19日に航海

式を行い、旧藩主牧野子爵邸において祝宴を開いたという(1.24付)。

由良から舞鶴・余部港へ、浅喫水船を転用した航路開設には無理があり、誤報と思われる。近い将来、沿岸航路を開

設する計画が、祝賀会において披露されたのだろう。いずれにせよ、前年1902(M35)暮、「第二由良川丸」改造は着

手され、転用する航路開設の祝賀会が開かれている。

続いて「阪鶴鉄道の連絡航路」と言う記事には、「第二由良川丸」の舞鶴軍港航海の件は、既に「其筋」より航行許

可を得て、1月26日から舞鶴商港(通称西舞鶴)より同軍港(通称東舞鶴)への航海営業を開始したとある。舞鶴軍

港の航行は、通常、鎮守府の許可を得るのに二日間位を要するが、「第二由良川丸」は、許可を得ているため45分に

て航行し、東西舞鶴間の航通に便利をもたらしたと報じている。福知山~西舞鶴間は、既に馬車による交通が開設さ

れていて、当分の間、「第二由良川丸」を東西舞鶴間の区間航海に充当し、一日三往復させるという(01.31付)。

「第二由良川丸」の改造は、一体、何を行ったのか。

『船名録M36付録』には「積量変更」と記載され、総噸数26→30、登簿噸数14→16と変化する。『船名録M36版』

(M35.12.31現在)と『船名録M37版』(M36.12.31現在)を確認すると、推進器は「双螺旋」から「四螺旋」へと変化

する。

『明治36年1月時刻表』の阪鶴鉄道広告頁に「舞鶴連絡汽船は福知山舞鶴間三時間にて達すべし」とある。福知山と

舞鶴又は宮津との間には、毎日数回、鉄道に接続して運航する汽船と馬車があり、切符は福知山駅待合所で販売する

旨を記している。舞鶴連絡汽船は、次の各列車に接続した。

下り 京都発07:45→福知山着12:54

上り 福知山発13:30→大阪着14:45

『福知山鉄道管理局史』(1973)は、「第二由良川丸」の舞鶴湾内定期航路(西舞鶴~平)に関し、1903(M36).09.26

付『阪鶴鉄道社報』に掲載の「運航時刻改定」に触れている。地図を確認したところ、「平」という地名は「西大浦」

と重なり、後に触れる「中田」も近い位置にある。

『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第二回』(1903[M36].12末)は、速水太郎所有汽船が宮津敦賀沿岸(舞鶴

湾)及び由良川航路に就航するとあり、特に後者に関し、次のとおり記録している。

由良川筋ニハ速水太郎所有ニ係ル小汽船一艘アリ此総噸数8噸ニシテ福知山、由良間ヲ航通シ其目的

タルヤ阪鶴鉄道ト聯絡セシムルニアリテ常ニ旅客ノ交通及雑貨ノ運搬ニ従フモノトス然レトモ同航路

ハ水運ノ便ニ欠クル所アリ洪水又ハ減水ニ際會セハ臨時休航スルコトアリト云フ

「第一由良川丸」は「福知山~藤津~由良」間を月間30就航し、旅客6,409人を運んだ。摘要欄に「夏季洪水又ハ減

水ノトキハ休航スルコトアリ」と記される。別項の「河川航通汽船ノ概況」には、由良川航行汽船は「第一由良川丸」

一隻とし、次の記載がある。

汽船航通スルハ由良ヨリ福知山ニ至ル航程約九里十三丁ニシテ毎年夏季七、八月ノ交ハ河水涸渇シ最

浅一尺以下ニ及ヒ全区間半ハ航行シ難シ故ニ此場合ハ由良ヨリ上航シ得ル所マテニ止メ旅客ハ接続船

ヲ以テ福知山ヨリ下航セシム又之ニ反シ増水十尺ヲ越ユルトキハ橋梁等ニ支ヘラレ若クハ急流ノ為メ

休航アルヲ免カレスト云フ

右汽船(第一由良川丸)ハ由良ヲ起点トシ同地ヨリ上リハ約六時間福知山ヨリ下リハ約四時間ヲ以テ

各目的ニ達スルモノニシテ毎日一回往復セリ

また、「第二由良川丸」は「東舞鶴~西舞鶴」間を月間90就航し、旅客14,105人を運んでいる。鉄道連絡航路には当

たらないものの、由良船舶商社は「第二由良川丸」を用い、東舞鶴~西舞鶴航路を経営した。その航路は、いつの頃

からか、西舞鶴~中田航路と短縮された。

1904(M37)年

この年の記録は、『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第三回』(1904[M37].12末)から確認するしか無い。

「第一由良川丸」は「福知山~天津~河守~藤津~由良」間に投入され、航海数は年間360回設定、旅客1,653人を運

んでいる。11月閉航にしては、旅客数は余りに少ない。備考欄に「37年6月25日ヨリ修繕中」とある。年末における

統計書という性格を考えると、「第一由良川丸」は、修繕中のまま閉航を迎えたと見られる。

「第二由良川丸」は「西舞鶴~長浜~浜村~中田」航路に使用され、航海数は年間1,008回設定、旅客13,311人を運

んでいる。こちらも、備考欄に「37年9月28日ヨリ修繕中」とある。「第二由良川丸」は、抹消された1906(M39)某

日まで、舞鶴湾航路に活躍したのだろうか。また、記録に現れない「第一由良川丸」も、一緒に使用されたのか。

1904(M37).11.03官設鉄道の福知山~綾部~新舞鶴(現:東舞鶴)が完成すると、阪鶴鉄道は開通区間を借受け、直

通運転を開始した。由良川航路は目的を達し、閉航された。

『速水太郎伝』(1939)は「見事に成功した」とする由良川航路も、新聞記事の表現を借りると「不成績に終わった」。

記したかった。しかし、由良川航路の記録は少なく、記されていてもその内容は異なり、全貌は把握しがたい。

由良川で思い出されるのは、2004(H16).10.20に発生したバス水没事件。台風23号により増水した由良川の堤防が

決壊し、国道175号線を走行していた観光バスが巻き込まれた。乗客・乗務員37名はバス屋上に避難し、翌21日朝

になり、約10時間ぶりに全員無事に救出された。

洪水を起こす由良川も、渇水期の水量は少なく、航路上流側の汽船運航は、苦労したらしい。水量に応じ、汽船は

運航区間を変えたことから、その記録は統一を欠き、由良川航路史を判りにくくしている。

本稿で触れる期間は、由良川航路開始と記録される1901(M34).12.01から、福知山~舞鶴間の鉄道が開通し、由良

川航路の閉航された1904(M37).11.03までの経緯を主とし、さらに、早々に転用された「第二由良川丸」の、抹消

された1906(M39)某日までの経過である。

由良川航路閉航後、「第一由良川丸」が記録に現れるのは、1909(M42).08開設の宮津湾内航路に投入されたことの

み。翌1910(M43)に「旭丸」に代替された。1922(T11)の抹消に至るまで、その間以外の動向は判らない。

由良川航路と由良川丸2隻は、文献にどのように記録されたか、順に確認したい。『日本近世造船史』(1911)は、浅

吃水船の項に次のとおり記している。

第一由良川丸 阪鶴鉄道由良川上流

第二由良川丸 阪鶴鉄道由良川下流

『日本鉄道史』(1921)は、由良川航路開始日のみを記している。

34年12月1日ヨリ福知山由良間ニ由良川ニ依リ貨物運搬ノ為定期運航ヲ開始ス

『日本鉄道連絡船史』(1948)は、次のとおり記している。

(略)‥由良川の水運を利用して、宮津及び舞鶴方面との旅客並びに貨物の連絡運輸を企てることを決議

し、ここに傍系会社由良汽船商社を起し、大阪鉄工所にて浅喫水船第一、第二由良川丸を建造し、明治

34年12月よりこの水運連絡を開始した。‥(略)‥

福知駅(福知山)前より市内を貫流する由良川の川岸、蛇ケ鼻乗船場までは、旅客は人力車により貨物

は軽便軌道を敷設して手押車で運送し、蛇ケ鼻より国境を越え、丹後に入った最初の町、河守までは川

舟で、河守より由良まで、上流は第一由良川丸、下流は第二由良川丸によって輸送した。途中藤津に客

荷扱所を設け、同地より舞鶴方面と連絡し、又由良町よりは宮津方面に連絡した。これら連絡地点より

両方面へは人力車で旅客を送迎した。

『鉄道技術発達史』(1958)は、由良川水陸連絡航路を1902(M34).12開航、1904(M37).11.03閉航とした上で、次

のとおり記している。

阪鶴鉄道は大阪、舞鶴間の交通を目的として建設を開始したが、京都鉄道で建設中であった福知山・舞

鶴間の線路の工事が遅延して開通しないので、福知山を貫流する由良川の水運を利用して、宮津と舞鶴

方面との連絡を企図し、駅から川岸蛇ケ鼻乗船場までは、旅客を人力車で貨物をトロッコで運送した。

この水路は途中藤津で舞鶴方面と連絡し、終端由良町では宮津方面と連絡した。

『速水太郎伝』(1939)には、次のとおり記される。

翁(速水)の発案にかかり成功したものは明治34年3月福知山宮津間の水運を利用したことである。これ

が為め翁は連絡用の鉄船二隻を建造した。‥(略)‥由良川は源を丹波の大江山に発した急流で、水も深

いがまた處によると浅い砂利の水床が多く、これが為め随分途中困難をみたが、翁の熱心とその着眼の

よい創意によって、鉄製連絡船は見事に成功した。

由良川丸二隻は、1902(M35)の竣工時「速水太郎所有」として登簿された。速水の取締役就任は1904(M37).10であ

り、当時、「役付」ではなかった。

構想と現実との間で変転した、航路と二隻の船を、記録からたどってみよう。

1901(M34)年

舞鶴を目指す阪鶴鉄道は、速水太郎が中心となり、応急策として由良川航路を企画した。舟運事業は直営とせず傍系

会社を設立した。裏付けは得られないものの、由良川航路運航開始は『日本鉄道史』(1921)の記録から1901(M34).

12.01。当時、二隻の由良川丸は未登場で、貨物運搬を目的に、川舟を用いて福知山~由良間定期運航を開始した。

『速水太郎伝』にある1901(M34).03は、総会決議日か、傍系会社設立日ではなかろうか。これも裏付けは得られな

かった。

傍系会社名は、「由良汽船」「由良汽船商社」など、史料によって異なる。最も遡れる史料とその社名は『阪鶴鉄道

名所案内』(1902[M35].10刊)と業界紙の記す「由良船舶商社」が正確と考えている。

1902(M35)年

この年、由良川丸二隻の登場をみた。登場に先立つ03.01に「舞鶴福知山間の運輸」として、次の記事がある。

阪鶴鉄道にては大阪舞鶴間の運輸速達に付き由良川沿道鉄道線路の通ぜざる上流に曳船業を開始し鉄

道との連絡を図る筈にて福知山より藤瀬間に汽船二艘(一は喫水の浅きもの一は喫水の深きもの)を

浮べ福知山より河守までは喫水の浅きもの夫れより下流は喫水の深きものを使用することとし上流の

分は二十人乗、下流の分は四十人乗の鉄船とする計画

両船の登場経過を紙面より拾うと次のとおり。

05.08 大阪鉄工所にて「第一由良川丸」進水式。桜宮まで試運転。

? 貨車に積載し、由良川へ鉄道輸送。

06.01 河守由良間の航通を開始する。

? 大阪鉄工所にて「第二由良川丸」竣工。

06.03 尼崎へ廻航。

? 尼崎より由良川へ鉄道輸送。

07.22 福知山音無瀬川にて試運転。

先に記した『日本鉄道連絡船史』(1948)で特異なのは、福知山~河守間は川舟にて運航したとする点。しかし『福知

山鉄道管理局史』(1973)には、「福知山の音無瀬橋の桟橋から蒸気船は出た」という国鉄OB氏の証言も掲載される。

全期間を通じ、河守起点とはならなかった。

航路短縮の裏付けは、『大阪朝日新聞』(1902{M35}.06.10)から得られた。この時は「第二由良川丸」未登場で「第

一由良川丸」一隻の運航。それも運航開始直後の報道である。

阪鶴鉄道株式会社の企業に係る福知山、由良間の航通汽船はこの頃加佐郡河守、藤津間のみの航通に

止め福知山河守間は一時之を休止せしが今其原因を聞くに福知山河守間は其距離僅に三里許なれど中

間には数箇所の浅瀬ありて減水の時に至りては小舟だに航通困難にして設令之を浚渫し一時航通し得

るに至れども少量の出水にすら水勢を変更し到底浅瀬を防止し得ざるを以て其方法を案出するに至る

迄余儀なく事の茲に至りし次第なりといへり(八日発)

この記事から、1902(M35).06.08時点における「第一由良川丸」の運航は、河守~藤津間と判った。06.01に汽船運

航を開始した由良川航路は、順調なスタートとはならなかった。

『朝日新聞京都付録』(1902[M35].07.05)には、次の記事がある。

阪鶴馬車は由良川丸と競争せんと計画にて来る七日より再び宮津福知山間を通ひ賃金も二十銭余を低

減する由

記事にある「阪鶴馬車」は、阪鶴鉄道の傍系会社ではない。1900(M33).02に多紀三業、京都丸二運送店、三丹馬車

運送会社の三社協議により設立された「阪鶴馬車運輸」を指す。福知山から宮津や舞鶴へ向かう時、幾度も乗換えを

要する由良川航路より、鉄道終着駅から目的地へ直行する馬車の利便性は高かったと思われる。

田中敦著『「阪鶴鉄道唱歌」について』によると、同唱歌を収めた冊子は、1902(M35).11に発行された。田中氏は

「本件唱歌では、福知山で汽車を降り(39番)、人力車に乗って天津まで(41ないし44番)、さらに、天津から由良

まで川船(45番)、由良から宮津・天の橋立を経て舞鶴までは馬車と船(46番以降)を利用した唱歌となっている」

と記している。また、唱歌原稿の史料から、「本件唱歌は、構想が温められてから、三日間で一気に進められたこと

がうかがえる」とある。三日間とは、1902(M35).08.15~17を指す。

由良川航路は、運航開始直後は河守発着であったが、約二ヶ月後の8月には、河守より福知山に近い天津発着となった。

『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル概況』によると、1902(M35).09末における由良川航路は次のとおり。

由良川ニハ速水太郎ノ所有ニ係ルモノ二艘此総噸数35噸26アリ専ラ旅客ヲ搭載シ福知山、由良間ヲ往

復スルヲ目的トシ特ニ阪鶴鉄道ト聯絡ヲ結ヒ交通ノ便ヲ與フルモノノ如シ

福知山~由良間に使用される船舶は旅客船二隻とあり、合計の総トン数は35.26噸、一ケ月航海回数は120回とある。

使用船舶は次のとおり。

第一由良川丸 8.91噸 速水太郎 旅客 月間航海回数60回

第二由良川丸 26.35噸 速水太郎 旅客 月間航海回数60回

運航開始後、一時的に河守及び天津発着とした航路も、9月末には福知山発着となっている。しかし『近世造船史』に

記録されたような、上流、下流を二隻で分担する期間は半年も続かなかったと、後に引用する新聞記事から判った。

二隻の船影と、『船名録』に記録される建造年月と所有者・要目の変化を記しておく。

「長」は未換算の数値(1尺=0.3030303 m)。

第一由良川丸 (不登簿) 船質:木、1902(M35).04、建造地:大阪、43.20尺 [M36版]

M36版 速水太郎 8G/T

M37版~M40版 速水太郎 8G/T

M41版 速水太郎 8G/T

M42版 帝国鉄道庁 8G/T

M43版 大蔵省 8G/T

M44版~T10版 大蔵省 8G/T

T11版 大蔵省 8G/T

T12版 掲載なし(T11年中に抹消)

「第一由良川丸」は、最後に掲載された『船名録T11版』まで、不登簿船の項にある。変化は所有者のみ。ただ不思

議なことに『近世造船史』は「鋼船」としている船質が、『船名録』は「木」とある。船影は『近世造船史』に掲載

のもの。

第二由良川丸 8391 / JDFH 船質:鋼、1902(M35).07、建造:大阪鉄工所(福知山)、62.80尺 [M36版]

M36版 速水太郎 双螺旋 26G/T

M36付録 速水太郎 26→30G/T 「積量変更」の記載あり

M37版 阪鶴鉄道 四螺旋 30G/T

M38版 阪鶴鉄道 四螺旋 30G/T

M39版 阪鶴鉄道 四螺旋 30G/T

M40版 掲載無し(M39年中に抹消)

「第二由良川丸」は、建造地を福知山としている。これは、湖沼畔で再組立てされた船舶によくある例。船影は『大

阪鉄工所アルバム』に掲載のもの。

1903(M36)年

年初の新聞に「由良川汽船航路拡張」という記事が掲載されている。由良船舶商社には、従来の由良川航路の他、由

良舞鶴間の航路を開く計画があり、既に「第二由良川丸」の改造に着手し、一月上旬より運航を開始するというもの

(1.03付)。

また、続報として、由良より舞鶴及び餘部港までの新航路も開設し、「第一由良川丸(ママ)」を投入。1月19日に航海

式を行い、旧藩主牧野子爵邸において祝宴を開いたという(1.24付)。

由良から舞鶴・余部港へ、浅喫水船を転用した航路開設には無理があり、誤報と思われる。近い将来、沿岸航路を開

設する計画が、祝賀会において披露されたのだろう。いずれにせよ、前年1902(M35)暮、「第二由良川丸」改造は着

手され、転用する航路開設の祝賀会が開かれている。

続いて「阪鶴鉄道の連絡航路」と言う記事には、「第二由良川丸」の舞鶴軍港航海の件は、既に「其筋」より航行許

可を得て、1月26日から舞鶴商港(通称西舞鶴)より同軍港(通称東舞鶴)への航海営業を開始したとある。舞鶴軍

港の航行は、通常、鎮守府の許可を得るのに二日間位を要するが、「第二由良川丸」は、許可を得ているため45分に

て航行し、東西舞鶴間の航通に便利をもたらしたと報じている。福知山~西舞鶴間は、既に馬車による交通が開設さ

れていて、当分の間、「第二由良川丸」を東西舞鶴間の区間航海に充当し、一日三往復させるという(01.31付)。

「第二由良川丸」の改造は、一体、何を行ったのか。

『船名録M36付録』には「積量変更」と記載され、総噸数26→30、登簿噸数14→16と変化する。『船名録M36版』

(M35.12.31現在)と『船名録M37版』(M36.12.31現在)を確認すると、推進器は「双螺旋」から「四螺旋」へと変化

する。

『明治36年1月時刻表』の阪鶴鉄道広告頁に「舞鶴連絡汽船は福知山舞鶴間三時間にて達すべし」とある。福知山と

舞鶴又は宮津との間には、毎日数回、鉄道に接続して運航する汽船と馬車があり、切符は福知山駅待合所で販売する

旨を記している。舞鶴連絡汽船は、次の各列車に接続した。

下り 京都発07:45→福知山着12:54

上り 福知山発13:30→大阪着14:45

『福知山鉄道管理局史』(1973)は、「第二由良川丸」の舞鶴湾内定期航路(西舞鶴~平)に関し、1903(M36).09.26

付『阪鶴鉄道社報』に掲載の「運航時刻改定」に触れている。地図を確認したところ、「平」という地名は「西大浦」

と重なり、後に触れる「中田」も近い位置にある。

『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第二回』(1903[M36].12末)は、速水太郎所有汽船が宮津敦賀沿岸(舞鶴

湾)及び由良川航路に就航するとあり、特に後者に関し、次のとおり記録している。

由良川筋ニハ速水太郎所有ニ係ル小汽船一艘アリ此総噸数8噸ニシテ福知山、由良間ヲ航通シ其目的

タルヤ阪鶴鉄道ト聯絡セシムルニアリテ常ニ旅客ノ交通及雑貨ノ運搬ニ従フモノトス然レトモ同航路

ハ水運ノ便ニ欠クル所アリ洪水又ハ減水ニ際會セハ臨時休航スルコトアリト云フ

「第一由良川丸」は「福知山~藤津~由良」間を月間30就航し、旅客6,409人を運んだ。摘要欄に「夏季洪水又ハ減

水ノトキハ休航スルコトアリ」と記される。別項の「河川航通汽船ノ概況」には、由良川航行汽船は「第一由良川丸」

一隻とし、次の記載がある。

汽船航通スルハ由良ヨリ福知山ニ至ル航程約九里十三丁ニシテ毎年夏季七、八月ノ交ハ河水涸渇シ最

浅一尺以下ニ及ヒ全区間半ハ航行シ難シ故ニ此場合ハ由良ヨリ上航シ得ル所マテニ止メ旅客ハ接続船

ヲ以テ福知山ヨリ下航セシム又之ニ反シ増水十尺ヲ越ユルトキハ橋梁等ニ支ヘラレ若クハ急流ノ為メ

休航アルヲ免カレスト云フ

右汽船(第一由良川丸)ハ由良ヲ起点トシ同地ヨリ上リハ約六時間福知山ヨリ下リハ約四時間ヲ以テ

各目的ニ達スルモノニシテ毎日一回往復セリ

また、「第二由良川丸」は「東舞鶴~西舞鶴」間を月間90就航し、旅客14,105人を運んでいる。鉄道連絡航路には当

たらないものの、由良船舶商社は「第二由良川丸」を用い、東舞鶴~西舞鶴航路を経営した。その航路は、いつの頃

からか、西舞鶴~中田航路と短縮された。

1904(M37)年

この年の記録は、『大阪海事局管内航通運輸ニ関スル報告第三回』(1904[M37].12末)から確認するしか無い。

「第一由良川丸」は「福知山~天津~河守~藤津~由良」間に投入され、航海数は年間360回設定、旅客1,653人を運

んでいる。11月閉航にしては、旅客数は余りに少ない。備考欄に「37年6月25日ヨリ修繕中」とある。年末における

統計書という性格を考えると、「第一由良川丸」は、修繕中のまま閉航を迎えたと見られる。

「第二由良川丸」は「西舞鶴~長浜~浜村~中田」航路に使用され、航海数は年間1,008回設定、旅客13,311人を運

んでいる。こちらも、備考欄に「37年9月28日ヨリ修繕中」とある。「第二由良川丸」は、抹消された1906(M39)某

日まで、舞鶴湾航路に活躍したのだろうか。また、記録に現れない「第一由良川丸」も、一緒に使用されたのか。

1904(M37).11.03官設鉄道の福知山~綾部~新舞鶴(現:東舞鶴)が完成すると、阪鶴鉄道は開通区間を借受け、直

通運転を開始した。由良川航路は目的を達し、閉航された。

『速水太郎伝』(1939)は「見事に成功した」とする由良川航路も、新聞記事の表現を借りると「不成績に終わった」。