前項にて触れた「第貮橋立丸」は、阪鶴鉄道の発注により建造された船。若狭湾内に活躍した鉄道連絡船

は、京阪神近郊の景勝地の故か、多くの絵葉書に船影を残している。手持ち画像から、若狭湾内の鉄道連

絡船の姿を見てみたい。

若狭湾内の鉄道連絡船を探るには、阪鶴鉄道について記さないわけにはいかない。1893(M26).08に住友吉

右衛門外56名は、大阪と舞鶴を結ぶ鉄道を出願し、翌1894(M27).09に神崎から三田、篠山を経て福知山へ

至る鉄道の、敷設等の仮免状の下付を受けた。1895(M28)に阪鶴鉄道を設立し、免許は1896(M29)に下付

され、鉄道敷設を進めた。阪鶴鉄道は1899(M32).07.15に福知山南口まで到達・開業したものの、綾部~舞

鶴間の免許は京都鉄道に下りていて、当初の目的を達せられずにいた。一方、京都から舞鶴を目指した京

都鉄道は、1899(M32)に園部まで開業したが、その先の敷設は捗らなかった。

同年12月に、阪鶴鉄道は再び福知山~舞鶴及び宮津間の鉄道敷設の免許を求めたが、却下された。その

ため、阪鶴鉄道は由良船舶商社を設立し、由良川水運により、舞鶴及び宮津を目指すことになる。2隻の

「由良川丸」についても後に記したい。

その後、阪鶴鉄道に許可されなかった区間は、国によって敷設された。1904(M37).11.03官設鉄道の福知山

~綾部~新舞鶴(現:東舞鶴)の完成をみると、阪鶴鉄道は自社線と官設鉄道線を連結し、開通区間を国か

ら借受け、念願の大阪~新舞鶴間直通運転を開始した。

阪鶴鉄道の舞鶴~宮津航路は、「橋立丸」の回航到着を待ち、11.24に運航を開始した。続いて舞鶴~境航

路、舞鶴~小浜航路を開設したものの、1906(M39)03.01公布の「鉄道国有法」により、1907(M40).08.01阪鶴

鉄道は航路・汽船共に買収され、国有化された。買収時、「第二阪鶴丸」は建造中であった。

『鉄道技術発達史』によると、若狭湾に関係する航路の運航期間は次のとおり。中には誤記と思われる日付

もある。

1901(M34).12.01~1904(M37).11.03 由良川水陸連絡航路。

1904(M37).11.24~1924(T13).04.11 舞鶴~宮津航路。

1905(M38).04.-~1912(M45).03.01 舞鶴~境航路。

1906(M39).07.01~1913(T02).06.20 舞鶴~小浜航路。

1907(M40).08.01 買収により国有化

1909(M42).08.05~ 1925(T14).07.30 宮津湾内航路。

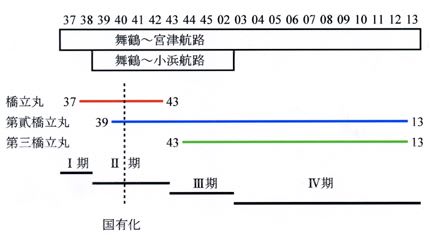

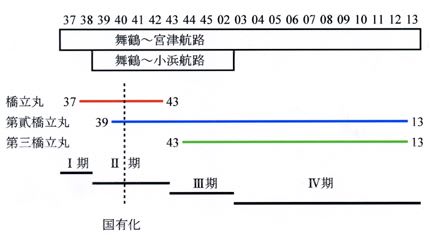

阪鶴鉄道により開設され、国有鉄道の継承した「舞鶴~宮津」「舞鶴~小浜」両航路に、橋立丸三隻はど

のように運用されたか、その船影と共に航跡を追いたい。航路の開設・廃止と就航船からⅠ~Ⅳ期に区

分できる。

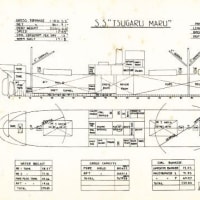

橋立丸 9210 / JSLC 58G/T、木、1904(M37).10、大阪鉄工所、79.20尺[M38版]

「長」は「メートル換算」せずに表記。「1尺」曲尺=0.3030303m

この船は阪鶴鉄道の発注により建造された。田辺富士とも云われる特徴的な山容の「建部山」を背景に、

海舞鶴駅桟橋に係留される「橋立丸」。鮮明な船影は初出と思われる。

『鉄道連絡船100年の航跡』によると、「航程わずか30キロとはいえ、日本海の荒波を乗り切るには、この

52人乗りの橋立丸ではあまりにも小型で、しばしば欠航」し、1910(M43).12第三橋立丸と交代して宇高航

路へ転属した。同書には「S6年売却」とある。また、『鉄道技術発達史』には、除却年月として「S5.6.4」とあ

る。しかし、『船名録』には運輸省所有として「S22版」まで掲載される。営業から外れた車輌が、車籍を抹

消されても、構内用備品として残ったようなものか。良く判らない。

「橋立丸」一隻のみのⅠ期時刻表は確認できなかった。『福知山鉄道管理局史』には「M37.11.24から舞鶴

・宮津間16哩に1日1往復の運航を開始」とある。舞鶴発上り列車に乗継がせる必要から、Ⅱ期時刻表は

宮津始発で3往復している。

第貮橋立丸 10152 / JWVC 170G/T、木、1906(M39).05、小野清吉、115.30尺[M40版]

阪鶴鉄道「舞鶴~小浜」航路は、この船の投入によって開設された。『福知山鉄道管理局史』は、鮮明な左

舷側画像を掲載している。「第二橋立丸」は、1924(T13)井上達三(徳島繁栄組汽船部)に払い下げられ、阿

攝航路に就航してからの船影が、大阪築港桟橋において多数記録されている。二枚目、三枚目は大阪築港

桟橋に於ける同船。

航路開設9ヶ月目にあたり、国有化直前でもある1907(M40).03時刻表においては、「小浜~舞鶴~宮津」航

路に就航している。Ⅱ期における両船の箱ダイヤを作成してみた。

箱ダイヤを描いてみると、両船の運用は限定運用であったと良く判る。この設定では、小浜から阪鶴鉄道へ

の旅客誘導は困難であったと思われる。『日本鉄道連絡船史』には、「第二橋立丸は本航路船としては小

形であることと、従来の取引関係が、同一県下なる敦賀、福井に密接な関係を有していたので、予想の客

貨を獲得することが出来ず、その成績は不振であった」とある。「舞鶴~小浜」航路は1913(T02).06.20廃止

され、丹越汽船へ譲渡された。

第三橋立丸 13704 / LPBN 168G/T、鋼、1910(M43).10、浦賀船渠、103.4尺[M44版]

「橋立丸」に代え、1910(M43).12.24から就航した。『鉄道連絡船100年の航跡』には、「国鉄がはじめて「鉄

道連絡船」として発注した鋼製客船」とある。海舞鶴駅桟橋における、船名の読み取れる画像が残ってい

る。上甲板前部舷側は開放の通路、後部はポールドの並ぶ甲板室となっている。先の二枚の画像から、不

鮮明ではあっても、三枚目の画像は同船を捉えたものと判断できる。1922(T11).03「舞鶴~宮津」航路に、

貨物船「由良丸」29.59G/Tを投入し、丹後縮緬の輸送を行ったと記録されるが、船影は見つかっていない。

1924(T13).04.11「舞鶴~宮津」航路は廃止され、「第貮橋立丸」は民間払下げ、「第三橋立丸」は宇高航路

へ転配された。

Ⅲ期の1912(M45).09の箱ダイヤからは、両船は共通運用で「小浜~舞鶴~宮津」航路に就航していると判

った。時刻表は「舞鶴~小浜」航路を「第貮橋立丸」限定のように記すが、これは誤り。

宇高航路に移ってからの「第三橋立丸」は、「貨車はしけ用曳船」として使用するため、操舵室の改造を受

けた。遊歩甲板前部にあった操舵室は、新たに航海船橋甲板を設けて移設している。これは、積載した貨

車等に遮られる視界を、広くするための措置と思われる。撮影時には、飾り窓を持った古典客車を航送し

ている。

第二わかさ 125178 / - 50G/T、強プ、1985(S60).04、小浜ドック、25.50m[2017版]

小浜へは、蘇洞門・小浜湾周遊航路に就航する「そともめぐり」の小型客船を撮影に、何度か訪ている。こ

の時は、琵琶湖の撮影と掛け持ちした。新緑の303号線は快適な走行だった。三隻全船の航行中の撮影は、

未だ果たせていない。機会を設けて再訪したい。

小浜港に鉄道連絡航路のあったことを知った時、にわかに信じられなかったことを思い出す。

は、京阪神近郊の景勝地の故か、多くの絵葉書に船影を残している。手持ち画像から、若狭湾内の鉄道連

絡船の姿を見てみたい。

若狭湾内の鉄道連絡船を探るには、阪鶴鉄道について記さないわけにはいかない。1893(M26).08に住友吉

右衛門外56名は、大阪と舞鶴を結ぶ鉄道を出願し、翌1894(M27).09に神崎から三田、篠山を経て福知山へ

至る鉄道の、敷設等の仮免状の下付を受けた。1895(M28)に阪鶴鉄道を設立し、免許は1896(M29)に下付

され、鉄道敷設を進めた。阪鶴鉄道は1899(M32).07.15に福知山南口まで到達・開業したものの、綾部~舞

鶴間の免許は京都鉄道に下りていて、当初の目的を達せられずにいた。一方、京都から舞鶴を目指した京

都鉄道は、1899(M32)に園部まで開業したが、その先の敷設は捗らなかった。

同年12月に、阪鶴鉄道は再び福知山~舞鶴及び宮津間の鉄道敷設の免許を求めたが、却下された。その

ため、阪鶴鉄道は由良船舶商社を設立し、由良川水運により、舞鶴及び宮津を目指すことになる。2隻の

「由良川丸」についても後に記したい。

その後、阪鶴鉄道に許可されなかった区間は、国によって敷設された。1904(M37).11.03官設鉄道の福知山

~綾部~新舞鶴(現:東舞鶴)の完成をみると、阪鶴鉄道は自社線と官設鉄道線を連結し、開通区間を国か

ら借受け、念願の大阪~新舞鶴間直通運転を開始した。

阪鶴鉄道の舞鶴~宮津航路は、「橋立丸」の回航到着を待ち、11.24に運航を開始した。続いて舞鶴~境航

路、舞鶴~小浜航路を開設したものの、1906(M39)03.01公布の「鉄道国有法」により、1907(M40).08.01阪鶴

鉄道は航路・汽船共に買収され、国有化された。買収時、「第二阪鶴丸」は建造中であった。

『鉄道技術発達史』によると、若狭湾に関係する航路の運航期間は次のとおり。中には誤記と思われる日付

もある。

1901(M34).12.01~1904(M37).11.03 由良川水陸連絡航路。

1904(M37).11.24~1924(T13).04.11 舞鶴~宮津航路。

1905(M38).04.-~1912(M45).03.01 舞鶴~境航路。

1906(M39).07.01~1913(T02).06.20 舞鶴~小浜航路。

1907(M40).08.01 買収により国有化

1909(M42).08.05~ 1925(T14).07.30 宮津湾内航路。

阪鶴鉄道により開設され、国有鉄道の継承した「舞鶴~宮津」「舞鶴~小浜」両航路に、橋立丸三隻はど

のように運用されたか、その船影と共に航跡を追いたい。航路の開設・廃止と就航船からⅠ~Ⅳ期に区

分できる。

橋立丸 9210 / JSLC 58G/T、木、1904(M37).10、大阪鉄工所、79.20尺[M38版]

「長」は「メートル換算」せずに表記。「1尺」曲尺=0.3030303m

この船は阪鶴鉄道の発注により建造された。田辺富士とも云われる特徴的な山容の「建部山」を背景に、

海舞鶴駅桟橋に係留される「橋立丸」。鮮明な船影は初出と思われる。

『鉄道連絡船100年の航跡』によると、「航程わずか30キロとはいえ、日本海の荒波を乗り切るには、この

52人乗りの橋立丸ではあまりにも小型で、しばしば欠航」し、1910(M43).12第三橋立丸と交代して宇高航

路へ転属した。同書には「S6年売却」とある。また、『鉄道技術発達史』には、除却年月として「S5.6.4」とあ

る。しかし、『船名録』には運輸省所有として「S22版」まで掲載される。営業から外れた車輌が、車籍を抹

消されても、構内用備品として残ったようなものか。良く判らない。

「橋立丸」一隻のみのⅠ期時刻表は確認できなかった。『福知山鉄道管理局史』には「M37.11.24から舞鶴

・宮津間16哩に1日1往復の運航を開始」とある。舞鶴発上り列車に乗継がせる必要から、Ⅱ期時刻表は

宮津始発で3往復している。

第貮橋立丸 10152 / JWVC 170G/T、木、1906(M39).05、小野清吉、115.30尺[M40版]

阪鶴鉄道「舞鶴~小浜」航路は、この船の投入によって開設された。『福知山鉄道管理局史』は、鮮明な左

舷側画像を掲載している。「第二橋立丸」は、1924(T13)井上達三(徳島繁栄組汽船部)に払い下げられ、阿

攝航路に就航してからの船影が、大阪築港桟橋において多数記録されている。二枚目、三枚目は大阪築港

桟橋に於ける同船。

航路開設9ヶ月目にあたり、国有化直前でもある1907(M40).03時刻表においては、「小浜~舞鶴~宮津」航

路に就航している。Ⅱ期における両船の箱ダイヤを作成してみた。

箱ダイヤを描いてみると、両船の運用は限定運用であったと良く判る。この設定では、小浜から阪鶴鉄道へ

の旅客誘導は困難であったと思われる。『日本鉄道連絡船史』には、「第二橋立丸は本航路船としては小

形であることと、従来の取引関係が、同一県下なる敦賀、福井に密接な関係を有していたので、予想の客

貨を獲得することが出来ず、その成績は不振であった」とある。「舞鶴~小浜」航路は1913(T02).06.20廃止

され、丹越汽船へ譲渡された。

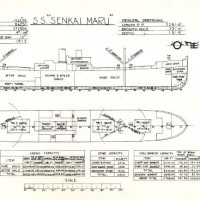

第三橋立丸 13704 / LPBN 168G/T、鋼、1910(M43).10、浦賀船渠、103.4尺[M44版]

「橋立丸」に代え、1910(M43).12.24から就航した。『鉄道連絡船100年の航跡』には、「国鉄がはじめて「鉄

道連絡船」として発注した鋼製客船」とある。海舞鶴駅桟橋における、船名の読み取れる画像が残ってい

る。上甲板前部舷側は開放の通路、後部はポールドの並ぶ甲板室となっている。先の二枚の画像から、不

鮮明ではあっても、三枚目の画像は同船を捉えたものと判断できる。1922(T11).03「舞鶴~宮津」航路に、

貨物船「由良丸」29.59G/Tを投入し、丹後縮緬の輸送を行ったと記録されるが、船影は見つかっていない。

1924(T13).04.11「舞鶴~宮津」航路は廃止され、「第貮橋立丸」は民間払下げ、「第三橋立丸」は宇高航路

へ転配された。

Ⅲ期の1912(M45).09の箱ダイヤからは、両船は共通運用で「小浜~舞鶴~宮津」航路に就航していると判

った。時刻表は「舞鶴~小浜」航路を「第貮橋立丸」限定のように記すが、これは誤り。

宇高航路に移ってからの「第三橋立丸」は、「貨車はしけ用曳船」として使用するため、操舵室の改造を受

けた。遊歩甲板前部にあった操舵室は、新たに航海船橋甲板を設けて移設している。これは、積載した貨

車等に遮られる視界を、広くするための措置と思われる。撮影時には、飾り窓を持った古典客車を航送し

ている。

第二わかさ 125178 / - 50G/T、強プ、1985(S60).04、小浜ドック、25.50m[2017版]

小浜へは、蘇洞門・小浜湾周遊航路に就航する「そともめぐり」の小型客船を撮影に、何度か訪ている。こ

の時は、琵琶湖の撮影と掛け持ちした。新緑の303号線は快適な走行だった。三隻全船の航行中の撮影は、

未だ果たせていない。機会を設けて再訪したい。

小浜港に鉄道連絡航路のあったことを知った時、にわかに信じられなかったことを思い出す。