な…何だかすっごいタイムリーな感じ…なのですが、先日のニュースで気象庁のスーパーコンピュータが故障した…って言うのが流れてたのですが、その原因が「冷却装置の故障」…って言うコトで、今日はちょっとPCの冷却パーツでも重要なファンを徹底的に分解して整備してみたいと思います♪♪

…でも実際にあのニュースは半信半疑なところもあって、実は先月から流れ続けてる中国からの汚染物質の報告を隠蔽するために「故障」なんて言うコトにしちゃったのかも…とか、色々裏を読んじゃったりもするのですが、いずれにしてもHDDやSSDみたいな記録媒体はいくらでもRAIDみたいな形で保険をかけるコトが出来るのですが、ファンみたいなパーツは中々そういうコトが出来ませんので出来るだけ整備して安全性を高めて起きたいですね

「高速回転モデルだから軸音が大きい」や「ボールベアリングだから軸音が大きい」は真っ赤な「嘘」!

「高速回転モデルだから軸音が大きい」や「ボールベアリングだから軸音が大きい」は真っ赤な「嘘」!

…って言うコトでどこかの新聞記事の見出しみたいなサブタイトルで始めさせていただきましたが…って何コレこのサブタイトル…ぅ…スミマセンorzorz

えぇ…と…私たちはPCパーツ屋さんでファンを購入する時に必ず「風量」や「静音」って言う何らかの目的を持って商品を選びます。

多分「軸音」を気にされる方はS-FBD(流体軸受け)モデルを購入したり低速モデルを購入したり「寿命」を気にされる方はボールベアリングモデルを購入したりされる…と思います。

そんな時に良く言われてるのは「風量は欲しいけど、高速回転モデルは軸音が大きいからねぇ」…とか、「ボールベアリングは寿命は長いけど軸音が大きいからねぇ」…なんて言う言葉。

私たちはフツーに常識だと思ってたコト…なのですが、丁度今年の頭に実家に帰った時に機械屋さんのうちのお父さんにそれを言ってみたらバカにされて「グリスを挿し直せ。メーカーがコストカットのために一番最初にグリスを減らす。コレが工場の機械でも問題になってる」…って言われて、工場の機械でも職人さんが取り付けをするような場合にはまずは納品された機械を一度自社で分解してグリスを挿しなおさないと使い物にならない…みたいにして言ってました

…で、それを聞いて実際に色々とグリスを挿しなおしてみたらもう「あの軸音はどこへ…」って言うくらい軸音の静かなファンが出来上がりましたので、今日は整備の手順とかを色々と写真つきで公開してみたいと思います♪♪

今回はそれを実感するために、スリーブ式、ボールベアリング式共に高回転モデルをチョイスしてみました

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

新方式スリーブベアリング採用Scythe「隼140」を分解!

新方式スリーブベアリング採用Scythe「隼140」を分解!

…って言うコトでまずは飛び切り軸音が煩いと評判(?)のScythe社製「隼140」を分解してみたいと思います(笑)

実は前の記事でコレの前モデルに当たります「風丸2」は分解してご紹介させて頂いてました…のですが、新方式に変わった…って言うコトで更に軸音が煩くなったみたいですので、今回は徹底的にこちらの軸音ゼロ化をしてみたいと思います

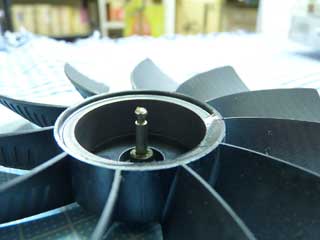

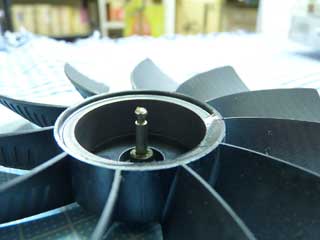

↓今回整備するのはこのモデル最高速の1600rpmタイプです♪

↓付属品はいつもの通りですね

ファン本体に変換ケーブル、ケース取り付け用ねじが入ってます。

↓羽にスリットが入りました

例えばZAWARDさんの「ZGF120」みたいに羽にゴルフボールみたいなディンプルを付けたりしてるのがありましたが、Scytheさんのはスリットが刻まれる形になってますね♪

…実際にはどんな効果があるのかが分かりませんが、羽に凹凸加工が施してあるファンは種類が少なめですので結構面白いと思いました♪

↓ケーブルは噛みこみチューブで巻かれてます

ちょっと高級感があって良いですね

↓さて、風丸2の時には真ん中のシールを剥がせばキャップが見えましたが…

キャップが…キャップが無い…です…S-FBDじゃなくスリーブ式の場合、ココ以外で中にアクセスする方法が無いのですが…一体…

↓勉強代のため捨てる覚悟で電気ドリルで掘りました(笑)

↓こんな状態になるまで掘りました

おかしい…です…キャップだけ接着されてる気配じゃなくって、もうこの上の部分は一体成型になってるみたいで、もしも組み上げた後に成型してるとしたらコストが掛かりすぎな上、精度の高いマシンや人員が必要ですので絶対にそれは有り得ない…ですし…一体この軸はどこで止まってるのでしょう…

どうせもうこのファンは使い物になりませんので、取りあえず力いっぱい羽の部分を引きちぎって構造を理解してみたいと思いました…そしたら…

↓あ…簡単に抜けました(笑)

↓ドリルで削っちゃった部分に何か重要な止め具が存在してるのだと思ってたら、軸付近には何も止め具はありませんorz

↓止めてたのはこの軸の先部分だけでした

なる…ほど…これだけ軸の先端を大きく取ることで、今までの軸止めの役割をしてる…のですね…

これなら部品点数も減らせてコストカットにもなりますし、作業員は仕上がってきたパーツを嵌め込むだけで作業完了ですのでスピードも増しますし…なるほど…

↓軸受け部分は今まで通りのブラシレスタイプですね

1,580円の勉強代でしたが、PCでは数万円の勉強代になっちゃうコトもよくありますので、このくらいで済めばまだ良かった方…かなぁ…って思いますorz

↓それでは新品を分解してみますね

↓さっきまでのコトからこの羽部分を引き抜くと簡単に取れます。

…でもちょっとだけ注意が必要で、↓こんな感じで引き抜きます

↓そうすると簡単に引き抜けます

↓うわぁ…ちょっとグリスが少なめです

…しかもこのグリスの色と粘度から見てみて、中国製の万能グリースの類だと思いますが軸が超高速で回転する上にテンションを支えてるのが軸と軸受けだけ…って言う過酷な状況でこんなグリスを使っちゃったらもう…多分、一日6時間くらいの使用頻度で3ヶ月くらい、24時間回しっぱなしで1ヶ月くらいで軸音が酷くなってきちゃうと思います

どなたかコレを長期間使ってらっしゃる方で1ヶ月~2ヶ月くらいで軸音が酷くなってきた…みたいなご経験をしてらっしゃる方がいましたら、それは間違いなくこのグリスのせい…ですorz

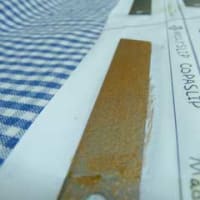

↓それではこのファンに使う道具をご紹介しますね

右からAnexさんの日本製ステンレスピンセット、TRI-FLOW社製Synthetic Grease(テフロングリス)、後は爪楊枝です(笑)

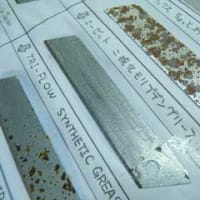

↓樹脂パーツ以外はTRI-FLOW社製Synthetic Greaseがあればバッチリです

…このSynthetic Greaseは実はベアリング用としては最高のグリースで、金属への食いつきが凄いのでハサミとかカッターとかに付いちゃうと刃先が潤滑されすぎてモノが切れなくなってしまう程(例えばOLFAの黒刃みたいな間違っちゃうと肉まで切れてしまうような切れ味のモノがナマクラになります)…で、水や石鹸では絶対に落ちないほど対薬剤性があります。

…ですのでグリスは通常の状態では他のグリスに比べてちょっと硬め…なのですが、ココに軸回転みたいなトルクが加わるとさっきまで硬かったグリスがオイル並みに柔らかくなる…って言う不思議な特徴を持ってますので、ベアリングとかに使うと回り始めの一番パーツに負荷が掛かりやすい時には金属にガッチリ食い込んだグリスのクッションでパーツを保護して、ある程度トルクが均一に加わって回転が安定してきた頃にはオイルみたいな柔らかさになって回転の邪魔をしない…って言う理想的な形になります

東京都内だと東急ハンズや秋葉原とかのラジコン店とかには良く整備用品として売られてますね

↓今回活躍するのがこの爪楊枝です(笑)

…って言うのは、今回のこの構造だとグリースを入れられるのが軸受けの穴しかありませんので、細くて周りのパーツを痛める危険性がなくてどこででも調達できて…が全部揃ってるのが爪楊枝だったから…って言うのが大きな理由です

↓まずはパーツを無水エタノールやパーツクリーナーで洗浄します。

↓Synthetic Greaseのキャップを開けて、爪楊枝の先で少し掬ってください。

↓それを軸穴にどんどん押し込んでいきます

軸穴が小さいため、ちょっと取ったら入れて、ちょっと取ったら入れて…みたいな地道な作業になりますorz

爪楊枝を少し回転させるようにして入れていくと入りやすいですね♪♪

私は暇なので軸受けx爪楊枝のやおいカップリングを妄想しながら楽しく作業を続けてました(アッー)

「軸受けと爪楊枝と軸の三角関係も萌えるわ…」とかn(以下略

↓取り合えず軸受けさんがこうなったら完了です

↓ダメ押しで軸にもグリースを塗っておきます。

↓後は両方をちょっとテンション掛け気味に押し込めば完成です♪

一応、コレだけではグリースの偏りが出ちゃいますので、テスト環境に一度繋げて10分くらいを目安に回し続けてくださいね

もしもコレが新品ではなく、もう軸音がし出してるモノなら無音になった軸音にビックリされると思いますよ♪♪

ボールベアリング式の新商品、Thermalright社製「TY-143」を分解!

ボールベアリング式の新商品、Thermalright社製「TY-143」を分解!

…って言うコトで次は一番軸音を無音化し辛い…って言われてるボールベアリング式のファンを分解して無音化させてみたいと思います

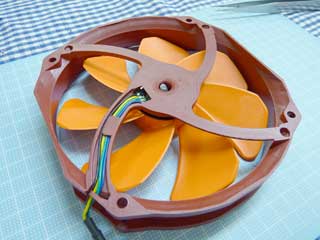

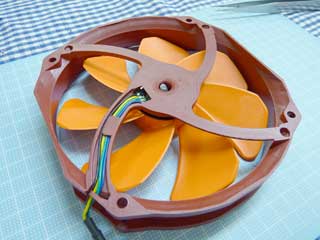

実は今年の頭に秋葉原のPCパーツショップ「Ark」さんでこのファンを見つけた時にはちょっとビックリしちゃって、ファンが私の大好きなオレンジ色をベースに作られてる…ってもうそれだけで買っちゃったのですが、スペックを見てみると結構な高速回転モデル…でしかも軸音では最大音量を誇るボールベアリング式…って言うコトで、ダメ元で分解してグリースを挿してみたら意外なくらい効果が出ましたので、今回はこちらの徹底的な整備方法を書いてみたいと思います♪♪

一般的にはスリーブベアリング式や流体軸受けとは違ってボールベアリングは中で数個の金属球がゴリゴリ回転するので、物理的に音が出ちゃうのは仕方が無い…のですが、コレもやっぱりグリースで色々変わってくるのですよね♪♪

軸音の無音化ポイントとしては、「金属にガッチリと食い込む樹脂ベースグリースで金属球が壁の金属と当たらないようにす」って言うのを目指せばこのゴリゴリ音を無くすことが出来て、更に定期的にメンテナンスするコトで寿命は倍以上に伸ばすことが出来ます

↓内容物はファン本体だけ…って言う潔いパッケージです(笑)

↓羽は大好きなビビッドオレンジです

冷却関連のパーツは色が付いてるものは大体クールな青色系が多い…ですので、こういう赤ベースですのはちょっと珍しいですよね♪♪

↓シリアルナンバーはホログラムシールに印字されてます

↓サイドには風の向きが彫られてます

↓まずはホログラムシールを上にして…

↓それを剥がします

シールがアルミシールとかじゃなくって、フツーの紙シールですのであんまりキレイには剥がれない…ですので、無水エタノールやパーツクリーナーを染み込ませながら爪とかで剥がしていってください

↓この状態から中にアクセスできます

↓まずはこの止め具を外します

↓留め具を外すのに使えるのがこのピンセットです

ピンセットを閉じたままこのクワガタの歯みたいになってる留め具の真ん中に入れて、ゆっくりとピンセットを開いていきます。

この時に注意しなくちゃいけないのが、ピンセットをあまりベアリングに接触させすぎるとベアリングのシールドを歪ませてしまいますので、シールドから少し浮かし気味に開いていくのがポイントです

↓留め具が外れると中のパーツが飛び出てきますので注意してください

↓TY-143はこんな部品で出来ています

↓まずはプロペラ部分と

↓その上からM3ワッシャー(小型)

↓ミニチュアボールベアリング

↓基盤と…

↓その上からコイルばねと

↓さっきと同じミニチュアボールベアリングと

↓最後にそれを留め具で留めてます

↓それを具体的な図にしてみました

↓それではまずは軸を上にして

↓上からキャップを開けたSynthetic Greaseを押し込みます。

↓引き抜くと軸にグリースが付いてる状態になります。

↓まずはそこにM3ワッシャー(小型)を入れます

↓グリスがべっとりと付いてますが、Synthetic Greaseの場合コレで大丈夫です♪

↓ワッシャーの上から同じようにグリースを押し込みます。

↓こんな状態にしてください

↓ビニール手袋を付けたら、指の上でベアリングをグリスまみれにして軸に入れます。

もしも素手で作業する場合には必ずパーツクリーナーや無水エタノールでふき取ってから手を洗うようにしてください

…で、何でシールドされてるはずのベアリングにもグリスをつけなくちゃいけないのか…って言うと、実はこのシールド…って言うのは「完全密封されてるわけじゃない」…ので、結構オイルが入る隙間があって、回転しだすと周りのグリスやオイルが中に吸い込まれる仕組みになってたりするから…だったりします

↓取り合えず全部を奥まで押し込んでください

↓もう一度上からグリースチューブを押し込みます

↓こんな状態になったら軸付近は完成です

↓上からカバーをかけてください

↓ピンセットを使って穴にグリースを入れます

↓コイルばねを入れます

↓もう一度グリースを入れます

↓さっきと同じように、グリースまみれにしたベアリングを入れます。

↓最後に留め具を入れて、留め具を締めて固定します。

↓最後にダメ押しでグリースを入れます

↓最後に周りを電子パーツクリーナーで洗浄したら、幅が広めのテープで塞いで完成です♪♪

↓こんな感じで大丈夫です

…私は1年間でグリース交換をする予定ですので今回はテープでしたが、交換期間が2年以上になる方はアルミテープを使ってください

グリースやベアリング交換をもうする予定が無い方はホットボンドで埋めたりしてください

実際にこの状態でテスト回転をさせるともう「あれ…コレってスリーブベアリングだったけ??」って言うくらい静か…ですが、物理的な特性上スリーブベアリング式とは違って完全には無音化出来ませんので、ちょっとだけ「サーーー」って言う音が出てしまいますorzorz

ボールベアリング式ファンはパーツ交換でもっと長寿命に出来る!

ボールベアリング式ファンはパーツ交換でもっと長寿命に出来る!

…って言うコトでココまで色々見てみましたが、長寿命が売りのボールベアリング式ファン…は実はパーツ交換でもっと寿命を延ばすことが出来ます♪

ちょっとだけそのパーツをご紹介してみますね

↓ トラスコ中山株式会社製「B26-0036 M3 平ワッシャー小型」

トラスコ中山株式会社製「B26-0036 M3 平ワッシャー小型」

色々な平ワッシャーが出てますが、ホームセンターや東急ハンズではこのM3用の小型平ワッシャーがどうしても無くって、Amazonで注文したら1100枚入り…のしかありませんでしたorz

MP3用の小型平ワッシャーはボールベアリング式だけじゃなくって、旧型のスリーブベアリング式のファンにも使えますのでファンの分解・整備には必需品の交換パーツだったりしますが…1100枚もの数をこの後どれだけ使ったら無くなるのかが見えていませんorz

↓ 汎用コイルばね

汎用コイルばね

ホームセンターや東急ハンズのベアリングコーナーとかで売ってる線径0.8mm、外径8mmの汎用コイルばねです♪

このままでは長すぎて使えませんので、ちょっと短めに切ってM3のノーマル平ワッシャーを噛ませたりして使います。

↓ 八幡ねじ製「真中ニッケルメッキ平ワッシャー」

八幡ねじ製「真中ニッケルメッキ平ワッシャー」

国内メーカーでネジと言ったら八幡ねじ…って言うほど有名な八幡ねじさんの真中製小型平ワッシャーです♪

本当ならEリングが欲しかったのですが、丁度M2.6のEリングが売り切れてましたのでこちらのワッシャーを買ってきてしまいましたorz

万が一留め具が壊れちゃった時にはこの小型ワッシャーに切り目を入れて代用します。

↓ NSK(日本精工)製「693 ZZ」

NSK(日本精工)製「693 ZZ」

ミネベアさんと並んで日本国内で一流ベアリングメーカーの名前を連ねてるのが日本精工さんで、そちらのミニチュアボールベアリングシリーズの中でも手に入りやすい「693 ZZ」はTY-143他、8cmファンとかにも使えますので持っておいて損は無い交換用パーツですね♪♪

私は自転車で行ける新宿の東急ハンズでいっつも買ってる…のですが、東急ハンズが地元にあって、交換するのが2個以内なら東急ハンズで買った方が安くて、10個とか大量に交換する場合にはちょっと高すぎ(一個378円)…ですので、IHC MonotarOさんの通販だと一個197円にプラス送料525円ですので絶対にそちらの方がお得です

↓東急ハンズでは693 ZZの刻印になってます

↓コレに交換するだけでベアリングは日本製になりますね♪♪

ファンの分解・整備が出来るともっと自作は楽しくなる!

ファンの分解・整備が出来るともっと自作は楽しくなる!

…って言うコトでいつもの無理矢理すぎるまとめ…ですが、ファンの分解・整備が出来るようになったコトで自分自身が一番良いと思ったグリースに換えたり、ベアリングもどこのかが分からないモノだったのを信頼性の高い日本製に換えたり…みたいに、自分の思うままにカスタムするコトが出来ますので、既製品を選ぶだけの自作よりももっと楽しさが広がりました♪♪

「買ってみたけど軸音が酷い…」なんて言う場合にはよっぽど物理的な設計ミスだったりしない限りはグリースを入れることで殆どの場合はトラブルが解消されますので、ぜひぜひオススメです

関係がありそうな他の記事…

関係がありそうな他の記事…

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!

ファン用電源を安定したペリフェラル4pinから取るためのケーブルを自作してみました…高効率化するとファンの立ち上がりが全然違ってきました!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!×2

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!×2

今度はファンの制御が完全に効くPWM用ペリフェラル変換コネクタの自作にトライしてみました♪

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

140mmなのにスリムタイプ、加えて17枚羽って言う異色なProlimatech社製ケースファン「Ultra Sleek Vortex 14」を分解して再整備してみました♪

…でも実際にあのニュースは半信半疑なところもあって、実は先月から流れ続けてる中国からの汚染物質の報告を隠蔽するために「故障」なんて言うコトにしちゃったのかも…とか、色々裏を読んじゃったりもするのですが、いずれにしてもHDDやSSDみたいな記録媒体はいくらでもRAIDみたいな形で保険をかけるコトが出来るのですが、ファンみたいなパーツは中々そういうコトが出来ませんので出来るだけ整備して安全性を高めて起きたいですね

「高速回転モデルだから軸音が大きい」や「ボールベアリングだから軸音が大きい」は真っ赤な「嘘」!

「高速回転モデルだから軸音が大きい」や「ボールベアリングだから軸音が大きい」は真っ赤な「嘘」!…って言うコトでどこかの新聞記事の見出しみたいなサブタイトルで始めさせていただきましたが…って何コレこのサブタイトル…ぅ…スミマセンorzorz

えぇ…と…私たちはPCパーツ屋さんでファンを購入する時に必ず「風量」や「静音」って言う何らかの目的を持って商品を選びます。

多分「軸音」を気にされる方はS-FBD(流体軸受け)モデルを購入したり低速モデルを購入したり「寿命」を気にされる方はボールベアリングモデルを購入したりされる…と思います。

そんな時に良く言われてるのは「風量は欲しいけど、高速回転モデルは軸音が大きいからねぇ」…とか、「ボールベアリングは寿命は長いけど軸音が大きいからねぇ」…なんて言う言葉。

私たちはフツーに常識だと思ってたコト…なのですが、丁度今年の頭に実家に帰った時に機械屋さんのうちのお父さんにそれを言ってみたらバカにされて「グリスを挿し直せ。メーカーがコストカットのために一番最初にグリスを減らす。コレが工場の機械でも問題になってる」…って言われて、工場の機械でも職人さんが取り付けをするような場合にはまずは納品された機械を一度自社で分解してグリスを挿しなおさないと使い物にならない…みたいにして言ってました

…で、それを聞いて実際に色々とグリスを挿しなおしてみたらもう「あの軸音はどこへ…」って言うくらい軸音の静かなファンが出来上がりましたので、今日は整備の手順とかを色々と写真つきで公開してみたいと思います♪♪

今回はそれを実感するために、スリーブ式、ボールベアリング式共に高回転モデルをチョイスしてみました

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

新方式スリーブベアリング採用Scythe「隼140」を分解!

新方式スリーブベアリング採用Scythe「隼140」を分解!

…って言うコトでまずは飛び切り軸音が煩いと評判(?)のScythe社製「隼140」を分解してみたいと思います(笑)

実は前の記事でコレの前モデルに当たります「風丸2」は分解してご紹介させて頂いてました…のですが、新方式に変わった…って言うコトで更に軸音が煩くなったみたいですので、今回は徹底的にこちらの軸音ゼロ化をしてみたいと思います

↓今回整備するのはこのモデル最高速の1600rpmタイプです♪

↓付属品はいつもの通りですね

ファン本体に変換ケーブル、ケース取り付け用ねじが入ってます。

↓羽にスリットが入りました

例えばZAWARDさんの「ZGF120」みたいに羽にゴルフボールみたいなディンプルを付けたりしてるのがありましたが、Scytheさんのはスリットが刻まれる形になってますね♪

…実際にはどんな効果があるのかが分かりませんが、羽に凹凸加工が施してあるファンは種類が少なめですので結構面白いと思いました♪

↓ケーブルは噛みこみチューブで巻かれてます

ちょっと高級感があって良いですね

↓さて、風丸2の時には真ん中のシールを剥がせばキャップが見えましたが…

キャップが…キャップが無い…です…S-FBDじゃなくスリーブ式の場合、ココ以外で中にアクセスする方法が無いのですが…一体…

↓勉強代のため捨てる覚悟で電気ドリルで掘りました(笑)

↓こんな状態になるまで掘りました

おかしい…です…キャップだけ接着されてる気配じゃなくって、もうこの上の部分は一体成型になってるみたいで、もしも組み上げた後に成型してるとしたらコストが掛かりすぎな上、精度の高いマシンや人員が必要ですので絶対にそれは有り得ない…ですし…一体この軸はどこで止まってるのでしょう…

どうせもうこのファンは使い物になりませんので、取りあえず力いっぱい羽の部分を引きちぎって構造を理解してみたいと思いました…そしたら…

↓あ…簡単に抜けました(笑)

↓ドリルで削っちゃった部分に何か重要な止め具が存在してるのだと思ってたら、軸付近には何も止め具はありませんorz

↓止めてたのはこの軸の先部分だけでした

なる…ほど…これだけ軸の先端を大きく取ることで、今までの軸止めの役割をしてる…のですね…

これなら部品点数も減らせてコストカットにもなりますし、作業員は仕上がってきたパーツを嵌め込むだけで作業完了ですのでスピードも増しますし…なるほど…

↓軸受け部分は今まで通りのブラシレスタイプですね

1,580円の勉強代でしたが、PCでは数万円の勉強代になっちゃうコトもよくありますので、このくらいで済めばまだ良かった方…かなぁ…って思いますorz

↓それでは新品を分解してみますね

↓さっきまでのコトからこの羽部分を引き抜くと簡単に取れます。

…でもちょっとだけ注意が必要で、↓こんな感じで引き抜きます

↓そうすると簡単に引き抜けます

↓うわぁ…ちょっとグリスが少なめです

…しかもこのグリスの色と粘度から見てみて、中国製の万能グリースの類だと思いますが軸が超高速で回転する上にテンションを支えてるのが軸と軸受けだけ…って言う過酷な状況でこんなグリスを使っちゃったらもう…多分、一日6時間くらいの使用頻度で3ヶ月くらい、24時間回しっぱなしで1ヶ月くらいで軸音が酷くなってきちゃうと思います

どなたかコレを長期間使ってらっしゃる方で1ヶ月~2ヶ月くらいで軸音が酷くなってきた…みたいなご経験をしてらっしゃる方がいましたら、それは間違いなくこのグリスのせい…ですorz

↓それではこのファンに使う道具をご紹介しますね

右からAnexさんの日本製ステンレスピンセット、TRI-FLOW社製Synthetic Grease(テフロングリス)、後は爪楊枝です(笑)

↓樹脂パーツ以外はTRI-FLOW社製Synthetic Greaseがあればバッチリです

…このSynthetic Greaseは実はベアリング用としては最高のグリースで、金属への食いつきが凄いのでハサミとかカッターとかに付いちゃうと刃先が潤滑されすぎてモノが切れなくなってしまう程(例えばOLFAの黒刃みたいな間違っちゃうと肉まで切れてしまうような切れ味のモノがナマクラになります)…で、水や石鹸では絶対に落ちないほど対薬剤性があります。

…ですのでグリスは通常の状態では他のグリスに比べてちょっと硬め…なのですが、ココに軸回転みたいなトルクが加わるとさっきまで硬かったグリスがオイル並みに柔らかくなる…って言う不思議な特徴を持ってますので、ベアリングとかに使うと回り始めの一番パーツに負荷が掛かりやすい時には金属にガッチリ食い込んだグリスのクッションでパーツを保護して、ある程度トルクが均一に加わって回転が安定してきた頃にはオイルみたいな柔らかさになって回転の邪魔をしない…って言う理想的な形になります

東京都内だと東急ハンズや秋葉原とかのラジコン店とかには良く整備用品として売られてますね

↓今回活躍するのがこの爪楊枝です(笑)

…って言うのは、今回のこの構造だとグリースを入れられるのが軸受けの穴しかありませんので、細くて周りのパーツを痛める危険性がなくてどこででも調達できて…が全部揃ってるのが爪楊枝だったから…って言うのが大きな理由です

↓まずはパーツを無水エタノールやパーツクリーナーで洗浄します。

↓Synthetic Greaseのキャップを開けて、爪楊枝の先で少し掬ってください。

↓それを軸穴にどんどん押し込んでいきます

軸穴が小さいため、ちょっと取ったら入れて、ちょっと取ったら入れて…みたいな地道な作業になりますorz

爪楊枝を少し回転させるようにして入れていくと入りやすいですね♪♪

私は暇なので軸受けx爪楊枝のやおいカップリングを妄想しながら楽しく作業を続けてました(アッー)

「軸受けと爪楊枝と軸の三角関係も萌えるわ…」とかn(以下略

↓取り合えず軸受けさんがこうなったら完了です

↓ダメ押しで軸にもグリースを塗っておきます。

↓後は両方をちょっとテンション掛け気味に押し込めば完成です♪

一応、コレだけではグリースの偏りが出ちゃいますので、テスト環境に一度繋げて10分くらいを目安に回し続けてくださいね

もしもコレが新品ではなく、もう軸音がし出してるモノなら無音になった軸音にビックリされると思いますよ♪♪

ボールベアリング式の新商品、Thermalright社製「TY-143」を分解!

ボールベアリング式の新商品、Thermalright社製「TY-143」を分解!

…って言うコトで次は一番軸音を無音化し辛い…って言われてるボールベアリング式のファンを分解して無音化させてみたいと思います

実は今年の頭に秋葉原のPCパーツショップ「Ark」さんでこのファンを見つけた時にはちょっとビックリしちゃって、ファンが私の大好きなオレンジ色をベースに作られてる…ってもうそれだけで買っちゃったのですが、スペックを見てみると結構な高速回転モデル…でしかも軸音では最大音量を誇るボールベアリング式…って言うコトで、ダメ元で分解してグリースを挿してみたら意外なくらい効果が出ましたので、今回はこちらの徹底的な整備方法を書いてみたいと思います♪♪

一般的にはスリーブベアリング式や流体軸受けとは違ってボールベアリングは中で数個の金属球がゴリゴリ回転するので、物理的に音が出ちゃうのは仕方が無い…のですが、コレもやっぱりグリースで色々変わってくるのですよね♪♪

軸音の無音化ポイントとしては、「金属にガッチリと食い込む樹脂ベースグリースで金属球が壁の金属と当たらないようにす」って言うのを目指せばこのゴリゴリ音を無くすことが出来て、更に定期的にメンテナンスするコトで寿命は倍以上に伸ばすことが出来ます

↓内容物はファン本体だけ…って言う潔いパッケージです(笑)

↓羽は大好きなビビッドオレンジです

冷却関連のパーツは色が付いてるものは大体クールな青色系が多い…ですので、こういう赤ベースですのはちょっと珍しいですよね♪♪

↓シリアルナンバーはホログラムシールに印字されてます

↓サイドには風の向きが彫られてます

↓まずはホログラムシールを上にして…

↓それを剥がします

シールがアルミシールとかじゃなくって、フツーの紙シールですのであんまりキレイには剥がれない…ですので、無水エタノールやパーツクリーナーを染み込ませながら爪とかで剥がしていってください

↓この状態から中にアクセスできます

↓まずはこの止め具を外します

↓留め具を外すのに使えるのがこのピンセットです

ピンセットを閉じたままこのクワガタの歯みたいになってる留め具の真ん中に入れて、ゆっくりとピンセットを開いていきます。

この時に注意しなくちゃいけないのが、ピンセットをあまりベアリングに接触させすぎるとベアリングのシールドを歪ませてしまいますので、シールドから少し浮かし気味に開いていくのがポイントです

↓留め具が外れると中のパーツが飛び出てきますので注意してください

↓TY-143はこんな部品で出来ています

↓まずはプロペラ部分と

↓その上からM3ワッシャー(小型)

↓ミニチュアボールベアリング

↓基盤と…

↓その上からコイルばねと

↓さっきと同じミニチュアボールベアリングと

↓最後にそれを留め具で留めてます

↓それを具体的な図にしてみました

↓それではまずは軸を上にして

↓上からキャップを開けたSynthetic Greaseを押し込みます。

↓引き抜くと軸にグリースが付いてる状態になります。

↓まずはそこにM3ワッシャー(小型)を入れます

↓グリスがべっとりと付いてますが、Synthetic Greaseの場合コレで大丈夫です♪

↓ワッシャーの上から同じようにグリースを押し込みます。

↓こんな状態にしてください

↓ビニール手袋を付けたら、指の上でベアリングをグリスまみれにして軸に入れます。

もしも素手で作業する場合には必ずパーツクリーナーや無水エタノールでふき取ってから手を洗うようにしてください

…で、何でシールドされてるはずのベアリングにもグリスをつけなくちゃいけないのか…って言うと、実はこのシールド…って言うのは「完全密封されてるわけじゃない」…ので、結構オイルが入る隙間があって、回転しだすと周りのグリスやオイルが中に吸い込まれる仕組みになってたりするから…だったりします

↓取り合えず全部を奥まで押し込んでください

↓もう一度上からグリースチューブを押し込みます

↓こんな状態になったら軸付近は完成です

↓上からカバーをかけてください

↓ピンセットを使って穴にグリースを入れます

↓コイルばねを入れます

↓もう一度グリースを入れます

↓さっきと同じように、グリースまみれにしたベアリングを入れます。

↓最後に留め具を入れて、留め具を締めて固定します。

↓最後にダメ押しでグリースを入れます

↓最後に周りを電子パーツクリーナーで洗浄したら、幅が広めのテープで塞いで完成です♪♪

↓こんな感じで大丈夫です

…私は1年間でグリース交換をする予定ですので今回はテープでしたが、交換期間が2年以上になる方はアルミテープを使ってください

グリースやベアリング交換をもうする予定が無い方はホットボンドで埋めたりしてください

実際にこの状態でテスト回転をさせるともう「あれ…コレってスリーブベアリングだったけ??」って言うくらい静か…ですが、物理的な特性上スリーブベアリング式とは違って完全には無音化出来ませんので、ちょっとだけ「サーーー」って言う音が出てしまいますorzorz

ボールベアリング式ファンはパーツ交換でもっと長寿命に出来る!

ボールベアリング式ファンはパーツ交換でもっと長寿命に出来る!…って言うコトでココまで色々見てみましたが、長寿命が売りのボールベアリング式ファン…は実はパーツ交換でもっと寿命を延ばすことが出来ます♪

ちょっとだけそのパーツをご紹介してみますね

↓

トラスコ中山株式会社製「B26-0036 M3 平ワッシャー小型」

トラスコ中山株式会社製「B26-0036 M3 平ワッシャー小型」

色々な平ワッシャーが出てますが、ホームセンターや東急ハンズではこのM3用の小型平ワッシャーがどうしても無くって、Amazonで注文したら1100枚入り…のしかありませんでしたorz

MP3用の小型平ワッシャーはボールベアリング式だけじゃなくって、旧型のスリーブベアリング式のファンにも使えますのでファンの分解・整備には必需品の交換パーツだったりしますが…1100枚もの数をこの後どれだけ使ったら無くなるのかが見えていませんorz

↓

汎用コイルばね

汎用コイルばね

ホームセンターや東急ハンズのベアリングコーナーとかで売ってる線径0.8mm、外径8mmの汎用コイルばねです♪

このままでは長すぎて使えませんので、ちょっと短めに切ってM3のノーマル平ワッシャーを噛ませたりして使います。

↓

八幡ねじ製「真中ニッケルメッキ平ワッシャー」

八幡ねじ製「真中ニッケルメッキ平ワッシャー」

国内メーカーでネジと言ったら八幡ねじ…って言うほど有名な八幡ねじさんの真中製小型平ワッシャーです♪

本当ならEリングが欲しかったのですが、丁度M2.6のEリングが売り切れてましたのでこちらのワッシャーを買ってきてしまいましたorz

万が一留め具が壊れちゃった時にはこの小型ワッシャーに切り目を入れて代用します。

↓

NSK(日本精工)製「693 ZZ」

NSK(日本精工)製「693 ZZ」

ミネベアさんと並んで日本国内で一流ベアリングメーカーの名前を連ねてるのが日本精工さんで、そちらのミニチュアボールベアリングシリーズの中でも手に入りやすい「693 ZZ」はTY-143他、8cmファンとかにも使えますので持っておいて損は無い交換用パーツですね♪♪

私は自転車で行ける新宿の東急ハンズでいっつも買ってる…のですが、東急ハンズが地元にあって、交換するのが2個以内なら東急ハンズで買った方が安くて、10個とか大量に交換する場合にはちょっと高すぎ(一個378円)…ですので、IHC MonotarOさんの通販だと一個197円にプラス送料525円ですので絶対にそちらの方がお得です

↓東急ハンズでは693 ZZの刻印になってます

↓コレに交換するだけでベアリングは日本製になりますね♪♪

ファンの分解・整備が出来るともっと自作は楽しくなる!

ファンの分解・整備が出来るともっと自作は楽しくなる!…って言うコトでいつもの無理矢理すぎるまとめ…ですが、ファンの分解・整備が出来るようになったコトで自分自身が一番良いと思ったグリースに換えたり、ベアリングもどこのかが分からないモノだったのを信頼性の高い日本製に換えたり…みたいに、自分の思うままにカスタムするコトが出来ますので、既製品を選ぶだけの自作よりももっと楽しさが広がりました♪♪

「買ってみたけど軸音が酷い…」なんて言う場合にはよっぽど物理的な設計ミスだったりしない限りはグリースを入れることで殆どの場合はトラブルが解消されますので、ぜひぜひオススメです

関係がありそうな他の記事…

関係がありそうな他の記事… PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!ファン用電源を安定したペリフェラル4pinから取るためのケーブルを自作してみました…高効率化するとファンの立ち上がりが全然違ってきました!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!×2

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!×2今度はファンの制御が完全に効くPWM用ペリフェラル変換コネクタの自作にトライしてみました♪

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!140mmなのにスリムタイプ、加えて17枚羽って言う異色なProlimatech社製ケースファン「Ultra Sleek Vortex 14」を分解して再整備してみました♪

部品の仕様や型番まで記載してくださるとは

自分は丁度TY-143をCPUファン用に3基回してるので

こういった記事は非常に有難いです

応援してます

私もやってみたいです

この記事のおかげで無音になりました

騒音に悩まされなくなりました人生救われました

良記事ありがとうございます

グリスを除去しようにも、細部に入りこんだptfeの残渣がカウンターバランスを崩してしまい、振動により共振するようになりました。

中華なクソファンには有効でも、まともな新品を壊してしまったようで残念です。

やっぱり、こういう事は自分で実践しないとダメですな。

https://www.safecasinosite.net/