メディア報道に不満を持つ人は多い。

「最近のメディアはなっていない」とか、「メディアにはもう少し、しっかりして欲しい」、

「メディアはもっと勉強すべきだ」、「メディアには失望した」といった類の記述はよく目にする。

しかし、メディア側からすると、こうした感覚や反応は、別段憂慮するほどのものではない。

メディアの本当の機能や役割については気づいていないことを示しているからだ。

トッピング

人がメディアの現状にいら立ちを募らせる背景には、「 メディアとは本来かくあるべきもの 」という理想像があるからだ。批判する側にこうした理想的雛形がある限り、どれだけ的確に難点を指摘されたとしても、メディアは決して意に介さない。人々の内にあるこうした理想像が、メディアにとっての鉄壁の防壁になっているからだ。つまり、自身の周りにではなく、大多数の心の中にあらかじめ防壁を築いているのだ。

一見、メディアは、少し条件が揃えば理想像に近い存在になりそうに見える。そこがミソだ。しかし、その日は永遠に来ない。真実の報道や不偏不党、公正中立、権力の番人などというのは、都合のよい自己申告にすぎない。そんな自己申告が通用するなら、マフィアが犯罪撲滅を謳えば、それを受け入れなければならない。

メディアの実際の機能は、人々の感覚や感情を刺激して、一定の方向へ誘導することだ。それ以外の役割はない。メディアはそのためのノウハウや組織的記憶を蓄積した専門機関だ。

何をどう報じるかは、あらかじめ別のステージで決定されている。メディアが現場へ取材陣を派遣するのは、事前のシナリオに、真実味や臨場感を加えるためだ。読者や視聴者は、プロが現地へ赴いてレポートしているのだから、真実に違いないと思い込む。本当は与えられた課題を強化できるものだけを選んで伝えているにすぎない。筋書きにそぐわないものはすべて無視される。メディアに求められるのは、白を黒に見せるテクニック、それだけだ。

「歴史的大事件」ともなると、メディア間で激しい報道合戦が起こる。手柄を急ぐあまり、粗製濫造の傾向が強くなる。唖然とするような強引な報道が平然とまかり通ったりする。しかし、受け手が真実だと思い込んでいると、不自然さまでもがかえって臨場感になっていたりする。

世界中のメディアが同じシナリオに即した報道を繰り返せば、すなわちそれが歴史になる。

メディアにとって事実や真実というのは、ウソに臨場感を加えるためにふりかけるトッピングのようなものだ。ウソで生地を練り上げ、その上に砕いた事実の断片をパラパラとふりかけ、釜に入れて焼くと報道ができあがる。

われわれは、生まれたときからそんなものを真実の報道として、日々摂取してきた。

メディアは、われわれをほぼ思い通りのところへ導く。

ファイアーウォール

メディアに操作されたり、誘導されているなどと自覚している人はいない。メディアに影響されたことなど一度たりともないと、たいていの人は考える。報道というのは、単なる材料にすぎず、常に自分自身で判断を下していると。

しかし残念ながら、メディアに影響されていないどころか、それはわれわれの血と肉そのものを形成している。それを証明するのはそれほど難しくはない。

サダム・フセインはいまやヒトラーと並ぶ人類史の負の象徴だ。

しかし彼は、国民の教育や医療に莫大な予算を投じ、近代的国家の建設を進めていた。彼が残忍な独裁者なら、国民の教育や健康のためにオイルマネーを使ったりはしない。独裁者というのは、国家予算を根こそぎポケットにねじ込むものだ。フセイン政権時代には、宗派対立もなかった。しかし、「民主化」されたいま、そこには教育や医療と呼べるものはほとんど存在しない。そして、血で血を洗う宗派対立が全土を覆っている。

この記述を読んで生じる内的反応がすべての答えだ。

この数行ほどの情報では、サダム・フセインを嫌悪する固い信念は微動だにしない。これが数千ページの詳細な報告書であっても同じだ。情報量は関係ない。サダム・フセインは、「国際社会」によって悪魔と定められ、メディアがそのための手順を的確に踏んだ。その結果、フセインを嫌悪し憎悪する感情は、いまでも人々の血管の中を流れている。したがって、フセインを擁護するどのような記述も、この嫌悪感が瞬時にブロックしてしまう。理性の入る余地はない。

湾岸戦争やイラク戦争にまつわる捏造報道や捏造情報が明らかになっても、ほとんど波紋を呼ばなかったのはそのためだ。一度植えつけられた感情の前に、正しい情報などまったくの無力なのだ。嫌悪感や憎悪は、意にそぐわない情報を自動的に隔離・消去する。われわれの中には、強固なセキュリティ・プログラムが存在 し、鉄壁のファイアーウォールを築いている。それはわれわれを守るためのものではなく、われわれから真実を遮断するための防火壁だ。

この防火機能は、大量投下されるメディア報道によって形成されたことは間違いない。われわれはサダム・フセインのいったい何を知ったうえで、彼を悪魔や極悪と決め付けたのか。実際は、フセインについて何も知ってはいない。すべては、メディアの主張を鵜呑みにした結果にすぎない。

生まれたときからメディア報道に接してきたわれわれが、メディアの影響を受けていないと考えるのは非現実的だ。自分だけはメディアの影響を受けていないと主張するのは、日本に生まれ育ちながら、日本語環境の影響をいっさい受けていないと流暢な日本語で言い張るようなものだ。一定の環境下にある集団は、共通の言語や共通認識などの文化的属性を獲得する。

社会的・文化的環境から獲得されたこうした属性は、意識的に捨てたり、変更したりはできない。意志の力で日本語を忘れることはできない。属性とはそういうものだ。われわれの中にある負の属性としての防火機能も取り除くことはできない。

メディアがわれわれの血と肉を形成しているというのは、そういう意味だ。

われわれの中には、一定の情報を遮断する防火壁があるということを知らなければならない。

それとも、上記の短い記述によってサダム・フセインに対する考えを変えてもらえただろうか?

メディアを語るとき、ここが出発点だ。

キーホール

メディアによって、望まぬ防火壁を築かれたからといって、いまさら報道を遠ざけても何の解決にもならない。また、どれだけ手厳しくメディアを批判したとしても同じだ。負の属性から逃れることはできない。それは必要に応じて無意識下で稼動する。意志でコントロールすることはできない。

では、われわれには成す術はないのかというと、そうでもない。

日々われわれを操作・誘導しようとするメディア報道を逆読みすることは十分可能だ。

報道というのは、一見、理詰めでじっくり説得しているように見えるが、実は、瞬間的な印象こそが勝負なのだ。読者や視聴者に対して、一定の印象を直感的に植えつける、そういう技術なのだ。ひとつの記事を何度も何度も読み返す読者などまずいない。見出しをざっとながめて、リードを読んで、だいたいそれで終わりだ。すべての記事が丹念に読み込まれることなどない。見出しを使って直感的に与える印象が、報道のほぼすべてと言える。本文は、この印象を補強するための保険のようなものだ。

インターネットが登場するまでは、報道は次々と印象だけを残して流れ去るものだった。そして一度流れ去ってしまうと、もはや閲覧することは不可能だった。図書館の縮小版やマイクロフィルムを利用するような読者はまずいない。日付も分からない過去の記事を掘り出すことなどほぼ不可能と言えた。しかし、インターネットの時代になって事情は一変した。

インターネット上には過去の報道の膨大なデータが保存され、いつでも閲覧可能だ。そして、それを手軽に保存できる。マウスを操作するだけで、テキスト情報だけを保存することも、あるいはサイトの画面全体を保存することもできる。ダウンロードできる動画ニュースもある。

ただし、多くのメディアが過去の記事の閲覧を有料にしているため、実際にはすべてのデータにアクセスできるわけではない。また、都合の悪い記事を即座に削除してしまうこともある。それでも、インターネット配信のニュースは利用価値が高い。

インターネットのニュース配信の場合、1 画面に表示できる文字数はそれほど多くない。画面はロゴやバナー広告などでびっしり埋め尽くされている。2ページや3ページにまたがるニュース記事は少ない。たいていは1 画面内に収めている。しかし、内容によってはスペースが不十分で無理が生じる。そうしたものは、本来の手順が踏めず、意図が先走りして、底が透けて見えるような記事になる。

また、インターネット配信の記事には、誤字脱字、変換ミスの頻度が紙媒体よりも多い。明らかにチェック体制が甘い。無料で配信するニュースサイトには人手もコストもかけたくないのだ。必然的にチェックは甘くなり、技術的に未熟な意図の透けて見えるような記事も公開されることになる。

昨年、共同通信社と加盟地方紙が運営するニュースサイト「47ニュース」のツイッター上で、不適切なツイートが繰り返され、炎上するという出来事があった。サイト側は、契約スタッフが個人的見解を書き込んだとしてツイッターを閉鎖したが、炎上するまで管理者側はまったくチェックしていなかったことになる。メディアによるサイト運営の現状を如実に物語っている。利益を生まないものに気を配ってはいられないのだ。おそらくどのニュースサイトも内情に大差はない。

ドアは固く閉じられているが、鍵穴はあいている。

アーカイブ

こうしたチェック機能の杜撰なニュースサイトには、メディアの本音や意図が露呈しやすい。

保存やその後の管理も容易なインターネット配信の記事を活用しない手はない。

日々の報道をマメに収集していれば、さまざまな発見がある。メディアがわれわれをどこへ導こうとしているのかも少しずつ明らかになってくる。ただし、この作業はひとつひとつ自分の手で行わなければ意味をなさない。他者に依頼したり、人が集めたものを譲り受けても何の役にも立たない。自らが行うことが絶対条件だ。

かといって、収集に躍起になる必要はない。やたら細かく分類するべきでもない。広範囲の情報を多量に集めるのが目的ではないし、何かを分析するためでもない。これはメディアを観察し、報道を「 俯瞰 」するための作業なのだ。

日々の報道にざっと目を通し、目に留まったものだけを保存する。それが基本だ。個々の記事の重要度や価値などをいちいち吟味してはならない。報道にはもともと何の意味も価値もない。基準はあくまで自分の琴線に触れたかどうかだ。

これは方法論ではない。果てしない時間と労力をかけて、それでも何も見えてこないのがこの作業の宿命だ。同じ作業をしても、誰もが同じ結果を得られるわけでもない。それはどの分野でも同じだ。何も見えないまま、単なる徒労で終わる可能性の方がはるかに高い。

しかし、この作業こそ、われわれが自分自身で築く本当の防火壁だと言える。

火の用心は、毎日行うから安心なのだ。

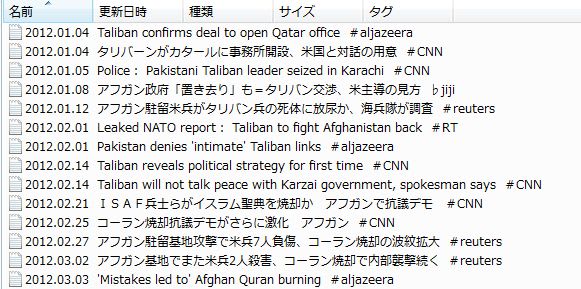

下に掲げたものは、僕のアーカイブのとあるフォルダの内部だ。

見出しに、日付を入れ記事を時系列に並べている。

末尾に情報ソースを入れ、出所が分かるようにしている。

報道を俯瞰する作業には、タイトルにこの二つを入れておくことが大切だ。

時系列でなければ前後関係が分からない。

ソースを入れることで、国や地域、メディアによるニュアンスの違いを比較できる。

英文記事が多くなると、別フォルダを作って分けている。

ソースの頭についている#と♭は、単に海外メディア、国内メディアの区別のためにつけたもの。

下はファイルを開いたもの。

保存する前に、あらかじめ記事の見出しに、日付とソースを入れている。この部分を選択コピーして、タイトル欄にペーストして保存する。その方が作業がはかどる。

本文をコピー・ペーストした際に、写真のキャプションやキーワードなどが一緒にペーストされることがある。そういうものは消去する。

記事の末尾には、必ずURLを入れる。記事が有料データベースに移行したり、あるいはサイトから削除されても、記事が実在したという一定の証明になる。

基本的には、テキスト情報しか保存していない。

写真や図、表などが不可欠な場合は、ブラウザのWebページの保存機能を使うか、サイトの画面をPDFファイルにしている。

日付とソースを入れる作業を簡便にするためには、入力支援機能を持った「クリップNOTE」などのフリーウェアのツールを使うとよい。

あらかじめ登録した項目をクリックするだけでペーストができる。

われわれが現実だと信じているものの大半は現実ではない。

意図的につくられた仮想現実の中でわれわれは暮らしている。

メディア報道を現実の忠実な投射だとわれわれは信じている。

しかし、メディアの役割とは、現実を仮想現実に加工することだ。

それは現実の臨場感を残した別の何かだ。

いま、中東諸国の暴力的な再編が進行しているが、世界のメディアは中東での出来事を、まるで自然発生的な成り行きであるかのように報じ、論評している。しかし、少し角度を変えれば、意図された作為の痕跡が浮かび上がって見える。だが国際社会は、そ知らぬ顔で、まるで自然発火した山火事に対して全力で対処しているかのように振舞っている。可燃物を密かに用意し、着火したのが誰であるかは煙の向こうに透けて見えている。これほど露骨で強引な蛮行がまんまと通用するのは、メディアが演出する綿密な仮想現実のおかげだ。

仮想現実はわれわれの意識を巧みに誘導し、操作し、条件付けている。メディアを通して何かを説明されると、われわれはいとも簡単に納得し、受け入れてしまう。カダフィ大佐は残忍な独裁者だとメディアが伝えれば、迷いもなく受け入れる。イランが核兵器を開発しているとメディアが言えば、鵜呑みにしてしまう。地球温暖化は二酸化炭素が原因だと説明されると、そのメカニズムが即座に頭に入る。われわれはメディアが伝える内容を無批判に際限なく受け入れるよう条件付けられている。したがって、その真偽を確かめようとはしない。

われわれは生まれたときから仮想現実の中で生きている。仮想現実は点描のようなものだ。個々の報道はそれほど明確な意味を持ってはいない。それは人の意識の中で折り重なることによってはじめて像を結ぶ。そして、意識に多大な影響を与える。

われわれの思考や判断は仮想現実を土台として組み立てられている。どれほどの知識を有していても、歪んだ土台では自由な発想はかなわない。結局われわれは羊の群れのように、草原に放たれても、牧羊犬によって自在に操られ、柵に誘導される。

重要なのは、われわれは仮想現実の住人にすぎないことを認識できるかどうかだ。それができれば、現実に触れることは容易だ。

ただし、現実を知ったからといって得をすることはない。仕事やビジネス、金儲けに役立つことはない。それどころか、うんざりするような現実を直視する不快感を味わい続けることになる。

それに比べれば、仮想現実の中で生きている方がずっと楽だ。大問題が勃発しても、それは放っておいても解決するようになっている。われわれはハラハラドキドキするだけの観客でいいのだ。サダム・フセインが「大量破壊兵器」を製造して、人類に脅威を与えても、有志連合軍がやってきて粉砕してくれるのだ。そしてまた一人独裁者が打倒されたとメディアが宣言すれば、胸のすくような気分を味わえるのだ。国際社会とメディアが、悪だと断罪する者はすべて地上から駆逐される。仮想現実の住人は、常に勧善懲悪のハッピーエンドを楽しめるのだ。

しかし、仮想現実の世界では一大スペクタクル物語に見えても、国際社会が実際に演じているのは陳腐極まりない学芸会にすぎない。大統領や国務長官といった面々が大真面目で学芸会を演じ、誰かを悪役に仕立て上げ、大手メディアが深刻な表情で事態を伝えると、学芸会が現実のように見えるのだ。その陳腐な学芸会の末に、本物の爆弾が生きている人間の頭上に投下される。メディアはそれを自由への崇高な行為と称える。仮想現実ではハッピーエンドでも、現実世界では罪もない大勢の人々の凄まじい血が流れている。

メディアは決して事実や真実を伝える機関などではない。メディアは恒常的に情報の操作や加工を担当とする部門だ。メディアにはそのための組織的記憶やノウハウが蓄積されている。現実を切り刻み、すり潰し、練り合わせ、引き伸ばし、成型し、焼き上げる。ニーズに合わせて現実をいかようにも加工する極めて優秀な情報の加工部門なのだ。

本当の現実を知りたければ、仮想現実の影響から逃れなければならない。しかし、仮想現実はすでにわれわれの精神の土台を構成している。生まれたときから空気のようにわれわれにまとわりついているのだ。服を着替えるようにはいかない。既存の知識は何の役にも立たない。それも仮想現実の構成要素だ。

われわれに必要なのは知識ではなく嗅覚だ。誰しもメディアの報道に胡散臭さや白々しさを感じるときがある。その感覚を得たときを逃すべきではない。そこには何かがある。

目に留まった情報は、すべて保存する習慣をつけておいた方がいい。役に立つとか立たないとか、価値があるとかないとかのくだらない基準で情報を選別すべきではない。所詮すべては仮想現実のサンプルにすぎないのだ。心に引っかかったものだけを残すことだ。そうして保存したものを俯瞰していると、ぼんやり浮かび上がってくるものがある。あるいは突然のインスピレーションの場合もある。仮想現実の裏側に現実の一端を垣間見る瞬間だ。

われわれはすべからく仮想現実の住人でしかないことを自覚できたら、あとはそれほど難しいことではない。メディアが加工した仮想現実を利用して、逆に現実を読み取ることができる。もちろん、すべてを読み取れるわけではない。迷宮をさまよい、泥沼に足を取られることも多い。しかし、少なくとも牧羊犬にあしらわれ、体よく柵に追い込まれることはない。

今から何世紀か後の人々は、われわれの時代をどのように捉えるだろうか。

「民主化」という欺瞞が跋扈した暗黒時代として正しく認識してくれるだろうか。

それとも、彼らもまた仮想現実の中で暮らす虜囚だろうか。

実体のない虚構が、テコのようにあっさり一国家を引っくり返してしまう。

大量破壊兵器、民族浄化、人道危機……全部虚構だ。

周到に計算された用語が、あたかも現実であるかのような臨場感を放つ。

実体のない虚構だということが後に発覚してもかまわない。

真実が明らかになっても、破壊された国家が元に戻った例はないからだ。

我々が現実だと信じているこの世界には虚構が敷きつめられている。

メディア・ピラミッド

リビア報道において、欧米の主要メディアはその役割を忠実にこなした。都合の悪い事象は密封して洩らさず、虚構の方には真に迫る臨場感を与えた。つまり、反乱軍を主導しているジハーディストの存在には一行たりとも触れず、その代わり、存在しない虐殺やアフリカ系傭兵、集団レイプには数万語を費やして現実のように描いた。メディアは、残忍なカダフィ大佐に迫害される無力な民衆という虚構の構図を世界中に印象づけた。おなじみの単純なファンタジー物語だ。

何百というメディアがリビアに押し寄せ、2000人もの特派員がひしめきあっても、報じるのは、虚構をいじくっただけの画一的な物語にすぎない。紙面にはジハーディストの陰も形も無く、あるのはできの悪いファンタジーだけだ。なぜ事実を伝えるメディアはないのか。

メディアには見えない階層と序列がある。取材力で圧倒的に勝る最上層を形成するメディアの報道が、必然的に最も信頼度が高いと認識され、それが暗黙の基準となる。下層のメディアは自然にその基準にならう。下層メディアが上層と相反するような報道をすることはまずない。取材力の差は歴然としている。一軍と二軍の関係に近い。国内リーグではトップであっても、たいていの国のメディアはワールドリーグでは二軍並みだ。

最上層を形成するメディアは、決して足並みを乱さない。いつもきれいなラインダンスを踊っている。しのぎを削るライバル同士でありながら、彼らの報道は判で押したような内容なのだ。したがって、巨大なピラミッド全体が同系統色でベタ塗りされる。

独立したメディアが存在しないわけではない。しかし、そうしたメディアは独断的で信頼性に欠ける媒体とみなされる。自主独立や客観報道を追求するようなメディアは、業界から疎まれ敵視される。どのような業界でも、秩序が最も重んじられる。

かくして、取材現場に1社だけが繰り出しても、500社が乗り込んでも、世界に配信されるニュースにはまったく変化は生じない。しかし、世界のメディアが、いわしの大群のように常に同じ方向を向いている根本的な理由はもう少し別のところにある。メディアは民間企業にすぎないということだ。すべてのメディアは資本の所有物なのだ。したがって、資本の意志と目的から自由になることはない。真実の報道などもともとメディアの役割には含まれていない。メディアは自由意志を持つ必要はない。何を報じるかは、メディアが現場に来る前にすでに決まっているのだ。

勘違いして客観報道に徹しすぎると、アルジャジーラのようになる。支局は精密に「誤爆」され、特派員は逮捕投獄されたりする。現在のアルジャジーラの報道は、収まるべきところにきちんと収まっている。

「事実」や「真実」は報道するものではなく、作られるものなのだ。

ジハーディスト

リビアをめぐる報道で、欧米の主要メディアは、反乱軍を構成するジハーディストの存在に蓋をし続けた。

ジハーディストとは、一般に反欧米闘争を掲げるイスラム武装集団で、イラクやアフガニスタンを主戦場とし、欧米の軍隊や軍事施設を攻撃するグループや個人だ。「イスラム・テロリスト」、「イスラム過激派」とも表記される。ジハーディストの多くは、アルカイーダとのシンパシーもしくは共闘関係にある。ただし、アルカイーダに実体があればの話だが。

ジハーディストの存在を報じるということは、「 昨日までIED(簡易爆弾)や自爆テロで欧米の兵士の命を奪っていたテロリスト・グループが、反乱軍を主導しています 」と暴露するのに等しい。それでは対カダフィ戦争のすべての前提が崩れてしまう。

アメリカやNATO加盟国の納税者が、反乱軍の実態を事前に知ったら、巨額の税金を使う軍事介入を承認するとは思えない。したがって、ジハーディストの存在には完璧な蓋をしなければならない。そして、カダフィ大佐に弾圧されるリビア民衆という虚構を演出する必要があった。メディアはこの2つの仕事を完璧にこなし、国際世論をリビア爆撃へと難なく誘導した。

英仏を中心とした欧州諸国はジハーディストに豊富な武器弾薬と潤沢な資金を供給し、オバマ政権は、CIAによる反乱軍へのバックアップを承認した。そして、高性能の巡航ミサイルや精密誘導爆弾の強力な援護をつけて勝利を確実にした。ジハーディストを寄せ集めた地上軍だけでは、カダフィ政権の打倒はまず叶わなかっただろう。

これはどうみても民衆蜂起でもなければ、市民革命でもない。反乱軍とは単なる傀儡軍であり、「リビア革命」とは欧米の侵略戦争でしかない。国連や国際刑事裁判所、インターポールなどの国際機関も一丸となって、この侵略行為に加担した。

この侵略戦争の最大の貢献者は間違いなくメディアだ。

メディアの織り成す虚構がすべてを可能にした。

軍事評議会司令官のアルカイーダ・リンク

しかし、ひとたび目的が達成されると、虚構には意味がなくなる。大量破壊兵器はないと米国務長官が公式に宣言しても、イラクを元通りにしろとは誰も言わなかった。カダフィ政権が倒れた今、ジハーディストの存在を隠す必要はなくなった。

トリポリに入城した国民評議会は、それまでバラバラに戦闘を展開していたジハーディスト・グループをひとつにまとめ、軍事評議会を設置した。司令官に就任にしたのはアブデル・ハキム・ベルハジ(Abdel hakim Belhadj)という大物ジハーディストだ。

反乱軍内のジハーディストについて固く沈黙を守ってきた欧米の主要メディアは、堰を切ったようにベルハジの経歴を報じた。もしNATOの空爆前に、彼の存在や経歴が報じられていたら、とうてい空爆は実現できなかっただろう。ベルハジは、アルカイーダやタリバーンと関係し、CIAによる逮捕歴もある人物だからだ。

ベルハジは、90年代に2度カダフィ大佐の暗殺を試みた武装集団(LIFG)のリーダーだった。しかし、1998年に組織は壊滅。LIFGはリビアを逃れてアフガニスタンに渡り、タリバーンの軍事部門に加わった。しかし、911事件後の米軍の侵攻によって、アフガニスタンを逃れた。2004年、ベルハジはタイでCIAに逮捕される。タイでの拷問と尋問の後、カダフィ政権の情報部に引き渡された。リビア国内での尋問にもたびたびCIAが参加した。6年間の投獄の後、2010年3月、反政府活動の放棄を条件に刑務所から開放された。

ベルハジは今回の反乱に加わると、ジハーディストの中で最大の勢力を形成し、最初にトリポリに進攻するという大きな武勲を立てた。司令官就任はその論功行賞だ。ベルハジはアルカイーダとの過去の関係を疑われているが、本人は否定している。

新生リビアの軍事部門のトップに就いたのが、CIAによる逮捕歴もある筋金入りのジハーディストであっても、国際世論に波風は立っていない。空爆を始める前なら議論が沸騰するような事柄も、すべてが終わってしまったあとは、雪原のような静寂に包まれている。

それならば、いくらでもウソを並べて強引な戦争ができるではないか。都合の悪い相手を、でっちあげで叩き潰した後は、ウソがバレても誰も非難しないのだから、何の心配もいらない。こんな楽な戦争は無い。メディアのラインダンスが完璧な勝利を約束してくれるのだ。

われわれは、またひとつ虚構が歴史を作る現場を目の当たりにした。

カダフィ大佐は、永遠に狂犬として歴史に刻印される。

「 アラブの春 」 は見え透いた虚構のモザイクにすぎない。

歴史が編纂される工程とはこういうものだ。

<参考資料>

司令官アブドル・ハキム・ベルハジの経歴

2011.08.22 Two CIA-backed groups, an al-Qaeda-linked LIFG on top of power stakes

http://www.asiantribune.com/news/2011/08/22/gaddafi-under-siege-two-cia-backed-groups-al-qaeda-linked-lifg-top-power-stakes

2011.08.28 Libya Ex-Islamic terrorist leader heads Tripoli Military Council http://www.digitaljournal.com/article/310883

2011.08.28 Pro-Al Qaeda brigades control Qaddafi Tripoli strongholds seized by rebels

http://www.debka.com/article/21249/

2011.08.29 Top Libyan Rebel Leader Has Deep Al Qaeda Ties

http://www.worldcrunch.com/top-libyan-rebel-leader-has-deep-al-qaeda-ties/3661

2011.08.29 Ex-jihadists in the new Libya

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/08/29/post_qaddafi_libya_islamists_arms_and_democracy_0

2011.08.30 How al-Qaeda got to rule in Tripoli

http://www.atimes.com/atimes/middle_east/mh30ak01.html

2011.09.01 In Libya, Former Enemy Is Recast in Role of Ally

http://www.nytimes.com/2011/09/02/world/africa/02islamist.html?_r=1&scp=1&sq=Abd%20al-Hakim%20Belhaj&st=cse

2011.09.02 Ex-jihadists in the new Libya

http://www.mathaba.net/news/?x=628465

2011.09.02 Former jihadist at the heart of Libya's revolution

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/09/02/libya.belhaj.profile/index.html

2011.09.03 Tripoli commander denies al Qaeda links

http://www.reuters.com/article/2011/09/03/us-libya-islamist-idUSTRE7821WC20110903

2011.09.03 Britain's spies recruited an extremely unlikely ally

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/britains-spies-recruited-an-extremely-unlikely-ally-2348393.html

2011.09.04 Belhadj : “We Are Simply Muslim.” Libyan Rebel Chief Denies Al Qaeda Ties

http://www.worldcrunch.com/belhadj-le-monde-we-are-simply-muslim-libyan-rebel-chief-denies-al-qaeda-ties/3693

2011.09.04 Abdel Hakim Belhaj, New Leader of Libya?

http://www.gofacebing.com/abdel-hakim-belhaj-new-leader-of-libya

2011.09.04 Chaos reveals Libya’s links to west

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7b9619a0-d711-11e0-bc73-00144feabdc0.html#axzz1Xu7AM4Wt

2011.09.05 Profile: Libyan rebel commander Abdel Hakim Belhaj

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14786753

2011.09.09 アブドゥル・ハキム・ベルハッジ現トリポリ軍事委員会委員長

http://www.energyjl.com/2011_folder/September/11new0909_8.html

2011.09.14 Libya disavows extreme Islam as world looks on

http://www.reuters.com/article/2011/09/14/us-libya-islam-idUSTRE78D2KB20110914

2011.09.03 リビア情勢/イスラム勢力拡大に懸念

http://www.toonippo.co.jp/tokushuu/danmen/danmen2011/0903.html

2011.09.13 リビア アルカイダの影警戒 反カダフィ派幹部に疑惑

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2011091302000018.html

ベルハジ司令官、過去のCIA、MI6による拷問に謝罪要求

2011.09.02 Rebel military chief says he was tortured by CIA

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/rebel-military-chief-says-he-was-tortured-by-cia-2347912.html

2011.09.04 Libya rebel commander wants MI6 and CIA apologies

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14783071

2011.09.05 Rendition apology demanded from MI6 and CIA by Libyan

http://www.bbc.co.uk/news/uk-14784365

2011.09.06 Libyan rebel leader says MI6 knew he was tortured

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/libyan-rebel-leader-says-mi6-knew-he-was-tortured-2349778.html

2011.09.06 Tripoli military council’s leader asks for an apology from the US, UK

http://www.examiner.com/international-affairs-in-national/tripoli-military-council-s-leader-asks-for-an-apology-from-the-us-uk

2011.09.07 British envoy offers olive branch to torture victim

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/british-envoy-offers-olive-branch-to-torture-victim-2350418.html

2011.09.08 UK envoy 'declines apology over Libya rendition claims'

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14842631

2011.09.08 Libyan commander quizzes envoy on rendition

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/libyan-commander-quizzes-envoy-on-rendition-2351366.html

2011.09.08 Papers cast doubt on MI6 role in torture

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/papers-cast-doubt-on-mi6-role-in-torture-2351027.html

2011.09.09 No apology for rebel chief tortured by Gaddafi police

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/no-apology-for-rebel-chief-tortured-by-gaddafi-police-2351559.html

カダフィ政権とCIAとの関係

2011.09.03 CIA, MI6 helped Gaddafi on dissidents: rights group

http://www.reuters.com/article/2011/09/03/us-libya-usa-cia-idUSTRE78213Y20110903

2011.09.03 Moussa Koussa's secret letters betray Britain's Libyan connection

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/moussa-koussas-secret-letters-betray-britains-libyan-connection-2348394.html

2011.09.03 Files Note Close C.I.A. Ties to Qaddafi Spy Unit

http://www.nytimes.com/2011/09/03/world/africa/03libya.html?scp=2&sq=Abd%20al-Hakim%20Belhaj&st=cse

2011.09.04 米CIAがカダフィ政権と協力関係、リビアで文書見つかる

http://www.afpbb.com/article/war-unrest/2824219/7715527

2011.09.04 Documents shed light on CIA, Gadhafi spy ties

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/09/03/libya.west.spies/index.html

2011.09.05 Torture inquiry to examine UK-Libya intelligence links

http://www.bbc.co.uk/news/uk-14786924

2011.09.07 米英情報機関、カダフィ政権と連携?トリポリで文書発見

http://digital.asahi.com/articles/TKY201109060682.html?id1=2&id2=cabbajah

情報の共有によって、世界は変わるのだろうか。

もし、そうなら、世界はとっくに変わっていなければならない。

しかし、世界の情勢は悪くなる一方に見える。

情報の共有がいまだ不十分だとは思えない。

過大な期待

インターネットの普及によって、情報へのアクセスは飛躍的に向上した。パソコンは、もはやラジカセ並みの家電製品だし、通信費は、読む価値のない新聞の購読料を充当すれば、余分な出費はいらない。新聞は一紙しか配達されないが、インターネットなら国内外のメディアを好きなだけ閲覧できる。

紙媒体と電子版とでは情報量が違うなどと言うが、メディアの使命は人々の考えを都合のよい方向に操作し、誘導することなのだから、操作される側にとっては分量などどうでもよいことだ。電子版は少ない文字数で同じ効果を生もうとするので、かえって意図が透けて見えやすい。

機器と接続料の価格低下で、いまやインターネットの普及は十分達成された。誰かが他者に伝えたいと望む情報は、ブログやSNSによって手軽に公開できるようにもなった。そのためネット上には情報が分厚く折り重なって浮遊しているが、丹念にふるいにかければ、たいていの情報にたどり着ける。

情報へのアクセスと情報の共有が容易になったにもかかわらず、世界の状況は逆にどんどん悪くなっている。情報の共有が足りない、と考えるのは妥当ではない。すでに、十分共有されている。

使用する側がインターネットというシステムに過大に期待しすぎてしまったのだ。インターネットの黎明期、誰もがそうだったはずだ。

人間の進歩は、情報の普及と同時に進む。したがって、情報の民主化が、社会と政治に膨大な影響をおよぼすのは明らかである。

こういうネットワークに参加して、情報を即座に入手できる人と、そのノウハウを持たない人との差は決定的になるだろう。インターネットはここ三年間で、すでに官僚たちにとって二一世紀の悪夢のような存在になっている。……。インターネットの発達が先取りしている未来は、官僚による情報独占の崩壊である。

p53-54 『日本は甦るか』 ピーター・タスカ

この本が発刊されたのは1994年だ。インターネットに対する過剰な期待も無理はない。3年後に発刊された本でも、彼はコンピュータの普及に大いなる期待をよせている。

また、コンピュータが増加することによって、相互作用の機能がますます強くなる。情報の発信者と受信者の関係がガラリと変わることは容易に想像できる。二〇世紀の技術環境のなかで育成されたマスコミ社会で、一般の人々は情報の受け手でしかなかった。他方、情報を処理して送るのはエリートたちである。その構造が変わるのは、何も政治的な圧力のためではなく、もう目の前にあらわれてきた技術の革新による圧力のためなのである。

p101 『不機嫌な時代』 ピーター・タスカ

残念ながら彼の期待とは裏腹に、いまだ「官僚の悪夢」は到来していないし、情報の発信者と受信者の関係にも構造的な変化は起こっていない。

インターネットとパソコンの普及は、箒が掃除機に、馬車が車に代わったように、人間生活をより便利にしたというにすぎない。家電製品は家事労働を軽減し、車は目的地へのアクセスを容易にしたが、人間や社会の本質を変化させたわけではない。情報へのアクセスも、人間存在の本質を変えたりはしていない。

ある有意な情報を得たからといって、さっきまでの自分と何かが変わるわけではない。単にひとつの情報を閲覧しただけだ。情報化時代の今日、次から次へと新しい情報が飛び込んでくる。それを消費するだけで現代人は手いっぱいだ。あふれる情報を放っておけない。消費しなければ乗り遅れるのではないかと、不安なのだ。どれだけ有意な情報が飛び込んできたとしても、消費した後は過去へ押し流されていく。

ある特定の情報を広く流布すれば、世界の人々の意識が変わる、などという魔法のような情報はこの世には存在しない。情報を共有することに特別な意味はない。すでに、情報はわれわれの周りにあふれ、十分共有されている。情報の共有がもたらす効果とは、過剰な期待が生んだ幻想なのだ。

発信される情報の量や頻度・範囲は問題ではない。問題があるとすれば、人間存在の不変性だ。情報の発信・受信という行為が、人間存在に変革を与えることはないのだ。

捏造報道発覚の事例によって、人間存在の一面を知ることができる。露骨な捏造報道の事例が暴露されても、人々の認識に変化は生じない。怒りを感じる人もいるが、大部分の人々の意識には影響を与えない。捏造はごく特殊な事例だと認識され、メディアへの信頼感はたいして揺るがない。それよりも、サダム・フセインが完膚なきまでに粉砕されたことを人々は喜ぶのだ。いわれのない戦争によって、100万人もの死者が出たことにも動じない。極悪フセイン打倒という崇高な信念は何ものにも動じないのだ。一片の事実に触れた程度で、人間の信念を変化させることはできない。

つまり、誤った信念さえ植えつけることができれば、あとは何でも可能なのだ。

都合の悪い情報がネット上を飛び交っていても、決して脅威とはならない。

問題は、人間が誤った信念に取り付かれやすいことにある。

信念という固定観念

信念というのは驚くほど堅牢にできている。それが他者から植え付けられたものであったとしても、本人には自覚はない。それは、自身が判断した、自身の一部として機能する。信念は、上書きを繰り返されることによって強化される。日々接触するメディアの報道ほど、信念の形成と強化に適したものはない。

自身の信念と信じているものの大部分は、外的に植え込まれたものだ。しかし、一度自身で判断したと思い込んだものは、信念として精神世界の中で不動の地位を占める。ポイントは、人から押し付けられたものではなく、自分自身で判断したと思い込ませることだ。

最も単純な刺激は極めて早い反応を起こすので、脳の他の領域は刺激があったことに気付く時間さえな(い)。……信念についても同じことが言える。強くて単純な信念ほど、その認知ウェブの活性化が意識的注意にまで及ばないため、疑うのが難しいのである。

p180-181 『洗脳の世界』 キャスリーン・テイラー

感化の専門家は、自動的思考、すなわち、われわれがすべての状況を最初から検討する努力を省くことのできる法則を利用するための多くの方法を開発している。(中略)それらは……、政治家や他の感化の専門家によって日々利用されており、彼らはわれわれが彼らの主張を注意深く考えない方がよいと思っているのである。

p181 同上

「考える」が意識的に考えることを意味するのであれば、われわれの行動のほとんどは考えることなく実行される。

p181 同上

信念というのは、自覚されることなく、ほとんど無意識に実行される。あなたの信念は?と訊かれても答えられる人はほとんどいない。それは意識の中に分散して存在し、人間の行動を深く支配している。こうして見ると、信念と呼ばれるものは、先入観や固定観念の一種にすぎないことが分かる。

一度形成された信念は、ほとんど不動と言ってよい。内的・自発的に信念の変更が行なわれることは極めて稀だ。外から植え込まれたという自覚がいっさいないため、変更の必要性をまったく感じない。たとえ信念とはそぐわない事実に遭遇しても、それは現実の方が間違っているのだと判断される。

ただし、外的に信念を変更することは可能だ。外敵による危機、あるいは大規模な経済危機のような大激震を与えればよい。

自国が戦争に参加することを望む国民はいない。そうした非戦的機運が一回の武力攻撃で反転した例は多い。「ルシタニア号事件」、「パールハーバー」、「トンキン湾事件」などを契機にアメリカ国民の意識は参戦に大きく傾いた。許しがたい卑劣な攻撃とされている、こうした事件には、正史に反する事実が数多く提出されるのが常である。

信念は外的に入力し、その後外的に変更することも可能だが、本人が勝手に変更したり、解消してしまう危険は極めて低い。捏造報道の発覚程度では、信念は決して揺るがない。ましてや、ネット上の情報を閲覧したくらいでは、信念は微動だにしない。

ただ、激震を受けなくとも、既存の信念間のジャンプはまれに見られる。左派から右派へ、右派から左派へなど。一見極端な現象に思えるが、既存の範疇を行き来している限りは、とりたてて脅威とはならない。

体制にとって最も不都合な存在とは、既成概念に囚われず自由に思考する人々だ。そうした人々を放っておくと、自身で物事の本質にたどり着いてしまうかも知れない。たとえたどり着かなくても、操作され誘導されることが少ない。こうした人々の増加は居心地の良いものではない。しかし、その心配はほとんどない。メディアは十分すぎるほど機能し、人々を手なずけ、囲い込んでいる。メディアは、みなさんはわざわざ自分の頭で考える必要はありません、みなさんの代わりに考えてくれる人がちゃんと別にいます、と日々アナウンスしている。

そよぐ思考

たいていの社会では、考えるのは専門の人々の仕事であるされている。そうした専門家が提出したものの中から、一般の人々は「自由に」選択すればよい。われわれはそのように条件付けられてきた。しかし、選択肢が最初から限定されていれば、結果は最初からコントロールされているも同然だ。選択する意味はもともとないのだ。何を選んでも結果は同じだ。それが、民主主義のカラクリだ。期待は常に裏切られるようにできている。われわれは、いままさにそれを目撃している最中だ。

もし、未来のために本当に何かをしたいと願うなら、われわれ一人ひとりが自由に思考する存在でなければならない。誰かに考えてもらって、それを支持すればよいなどという考えを持つべきではない。他者の意見はどれだけ優れているように見えても、それはあなたの意見ではないのだ。一つの事象を1000人が観察して、1000の見え方があって何の不都合もない。観察と判断を人まかせにしている限り、未来はわれわれの手にはない。誰よりもまず、自分自身が自由に思考する存在でなければならない。

物事の本質を見抜くために必要なのは、豊富な知識ではなく、外的に植え付けられた信念や先入観、固定観念に囚われない、柔軟な思考力と発想力を取りもどすことだ。思考するのは答えを出すためではない。単純に解答や正解を求めると、結局のところ、誤った信念に陥る。解答も正解もないと考えれば、誤った信念に取りつかれることはない。

揺るがない信念などというと、良いことのように受け取られるが、それは思考が停止している状態にすぎない。信念とは個人的真理であり、それ以上思考する必要はないのだ。たいていの信念は、単なる頑固や頑迷にすぎない。そんな不動の信念は、生きるうえで害毒でしかない。信念など持つべきではないのだ。常に、柔軟に思考し、発想し、この世界を捉え直しながら進む方が安全だ。

メディアの垂れ流す情報に誘導され、それほど考えることもなく、ただ流れに沿って判断を下したものが、信念というものの正体だ。しかし、信念は、安直にひねり出されたか、時間をかけて下されたかに関係なく、不動の存在なのだ。そう、ポイントは、自分で判断したと思い込ませることだ。

作家ラ・ロシュフコーが指摘しているように、「誰でも自分の記憶には不満を言うが、自分の判断に不満を言う人はいない」。

p166 『洗脳の時代』 キャスリーン・テイラー

メディアは、人々を囲いの入り口に向かって誘導するが、囲いの中までは追い込まない。しかし、囲いに入らないという選択肢が与えられているわけでもない。ほとんどの人が自分の判断で囲いに入る。囲いに入ることで自由を奪われることになっても、自分が下したものは正しい判断だと認識される。人々を考えたような気分にさせ、自分で判断を下すように誘導するのだ。自身で判断させたものは、ほぼ間違いなく信念として永続する。

揺るぎない堅固な信念を持つよりも、柔軟にそよぐ思考力を持つ方が、はるかに人生に可能性を与えてくれる。柔軟な思考は、常にしなやかで決して折れない。堅牢な信念は、都合によって叩き折られ、差し替えられる。

情報の共有が意味を持つとしたら、それは、一人ひとりが自由な思考と発想を取りもどしたあとだろう。

参考図書

『日本は甦るか』 ピーター・タスカ 講談社

『不機嫌な時代』 ピーター・タスカ 講談社

『洗脳の世界』 キャスリーン・テイラー 西村書店