平素いけばな展などに行ったこともないが、先日、奈良の円照寺に伝わる山村流のいけばな展だと誘われ、同行させてもらった。家元とお弟子さんたちの作品発表会であって、名前だけを聞き知る「円照寺」そのものへの関心が満たされることはないだろう、と思ったのだが…。

「円照寺は一名、山村御殿とも呼ばれる。奈良から少し南へ下がった帯解の山中にあり、その辺一帯を山村というが、中宮寺・法華寺と並んで、大和では有名な門跡寺院である」の書き出しで『かくれ里』(白洲正子)に記されている「山村の円照寺」。

「開山は後水尾天皇の皇女・文智女王で、寛政年間の創立である」「人里離れた大和の山中に、孤高の姿をとどめ、自らの意思のもとに、朝廷の危機を力強く生き抜いた一人の皇女の清々しい風貌を伝えている。」

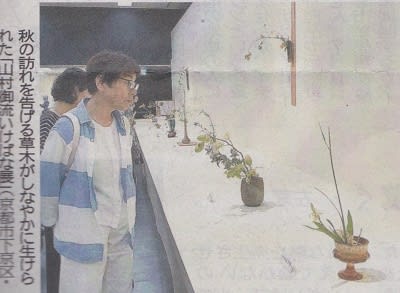

「花は野に在るように」を教えとしている、と。山村の暮らしの中にある花を使う。派手さのない自然のものだが、それは、そこに暮らす人の心を温かく包むものであるはず。無駄な枝が落とされた花の木、実の付いたつるもの、ススキなどにひそやかに草花が添えられている。リンドウ、キキョウ、秋の七草。初めて見る山野草の数々。

清楚な、そのたたずまいは心に残った。たおやかさばかりではない。芯の通った潔さのようなもの、そして、しみじみとしたやさしい調和がある。

受付に座られた、とても小柄な高齢の女性が門跡さんだろうか。小さな花器に尾瀬水菊を2輪、挿されていた。

貧を旨とし、厳しい戒律と慈悲の心に満ちた日々があるようだ。その生き方が日々の暮らしににじみ出ることの値打ち。美しいと思う。

テレビ番組で名人を競う?華やかなてんこ盛りの趣きとは異なり、私には好ましかった。「一」は「多」よりも多くを語る、利休の哲学を重ねてみる。

三門跡のうちここだけは普段公開されてはいないのだが、早春の季節限定で公開され、ツアーが組まれることを知った。ぜひ機会を掴みたいと思う。