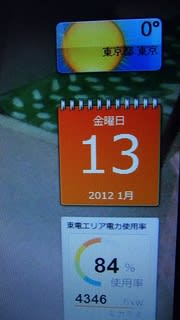

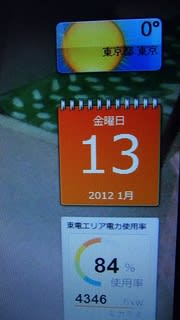

2012年1月13日(金)

昨日今日寒かったですね。

今日の仕事の準備が十分じゃなかったので、朝、6時前に起きたら、東京の気温0度でした。

みらパパさんのブログは毎日毎日奥さまの充実した食卓が素晴らしいんですよ。

種類が多くって、作るの大変だうな、我が家の何日分かな、とか、楽しんでます。

しかも、みらパパさんが美味しい美味しい、と。素敵なご夫妻です、

その献立で白菜と薄揚げの煮たものとか、白菜のミルク煮だとか、白菜を上手に料理していらっしゃるので、

私もミルク煮を作ってみようかな。と

クリックしてね。

おいしかったです。白菜を1個買うと使い切るのに四苦八苦なので、体も温まるし、定番にしましょ。

昨日はボブちゃんの所に行ってきました。

この連休にボブパパのの実家にボブちゃん一家は帰省したので、いろいろお土産を貰ってきました。

その1つからし明太子です。

これは大牟田の地元のお店屋さんのものだと思います。

福岡空港のお土産用より、おいしいですよ。

手巻きずしにしてみました。

手巻き寿司ってあまりやらないので、うまく巻けない あすリベンジだ!!

あすリベンジだ!!

この海苔もお土産です。柳川産です。

昔ながらの自分で焼く海苔です。

一味違いますね。とっても美味しい海苔です。

10帖もいただきましたので、冷凍庫で保存しています。

昨日今日寒かったですね。

今日の仕事の準備が十分じゃなかったので、朝、6時前に起きたら、東京の気温0度でした。

みらパパさんのブログは毎日毎日奥さまの充実した食卓が素晴らしいんですよ。

種類が多くって、作るの大変だうな、我が家の何日分かな、とか、楽しんでます。

しかも、みらパパさんが美味しい美味しい、と。素敵なご夫妻です、

その献立で白菜と薄揚げの煮たものとか、白菜のミルク煮だとか、白菜を上手に料理していらっしゃるので、

私もミルク煮を作ってみようかな。と

白菜のミルク煮

- [難易度]

★☆☆☆☆

- [調理時間]

- 20分

[[ 材料と分量 ]]・・・2人分

- 白菜

- 200gくらい

- ベーコン

- 20gくらい

- 茹でた大豆

- 1/4カップくらい

- オリーブオイル

- 大さじ1

- コンソメスープの素

- 5g

- 胡椒

- 少々

- 牛乳

- 300ml

- 片栗粉

- 小さじ2

[[ 手順 ]]

下準備

1 )

白菜の白い部分をそぎ切りにする。柔らかい部分をざく切りにする。

2 )

水溶片栗粉をつくる。

作り方

1 )

小さめのフライパンにオリーブオイルを引いて、ベーコンを炒め、白菜を加え、しんなりするまで炒める。

2 )

1)に、牛乳・コンソメ・大豆を加えて、とろ火で煮込み、仕上げに水溶片栗粉を加えて、かき混ぜて出来上がり。

クリックしてね。

おいしかったです。白菜を1個買うと使い切るのに四苦八苦なので、体も温まるし、定番にしましょ。

昨日はボブちゃんの所に行ってきました。

この連休にボブパパのの実家にボブちゃん一家は帰省したので、いろいろお土産を貰ってきました。

その1つからし明太子です。

これは大牟田の地元のお店屋さんのものだと思います。

福岡空港のお土産用より、おいしいですよ。

手巻きずしにしてみました。

手巻き寿司ってあまりやらないので、うまく巻けない

あすリベンジだ!!

あすリベンジだ!!この海苔もお土産です。柳川産です。

昔ながらの自分で焼く海苔です。

一味違いますね。とっても美味しい海苔です。

10帖もいただきましたので、冷凍庫で保存しています。

東京へ帰宅

東京へ帰宅

日本三戒壇とは?

日本三戒壇とは?