一昨夜(8日)では降雪がありそうだとの予報が出された。前記事のタイトルに疑問符を付けておいてよかったとの気分になったが、空模様での変化は雨の段階でストップした。そして、翌日(9日)から陽射しが春の到来を思わせるような雰囲気を演出しはじめた。それではと、同居し冬越しをさせてきたデンドロビウムを朝日が射す庭に出してみた。

先週からツボミを開きはじめたデンドロビウムは、朝日を浴びて一気に目覚めたようである。このものならではの色と質感を、花が取り戻した(室内ではそれらがいまひとつであった)。わたくしたちは自然光のもとでその真価を発揮すると訴えているかのようにであった。

デンドロビウム・キンギアナムタイプ「こまち」

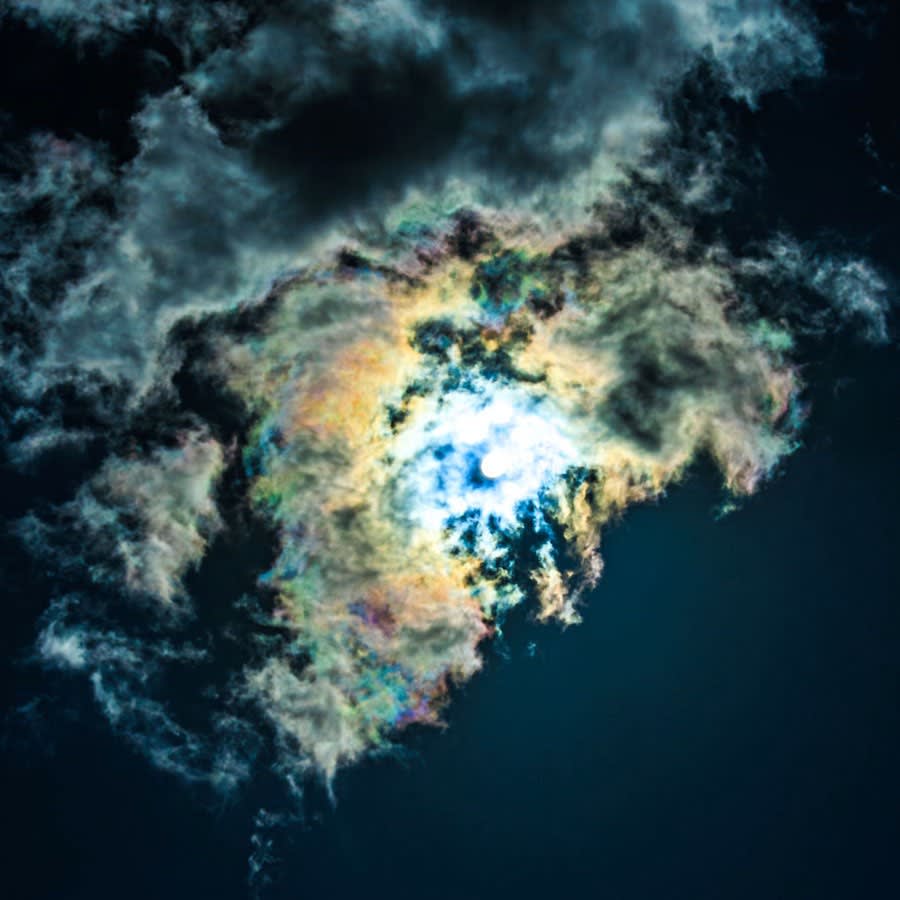

透過光で見る花々。花芽はバルブの先端(頂部)から出て伸びる。これがキンギアナムタイプの特徴である。

背景での玉ボケはツクシシャクナゲの葉での光沢によるものである。

数える気にならないほど多くの花が開く。花期は一ヶ月以上。バルブ(茎に相当し、成長させるための養分と水分を蓄えているラン特有の器官)は他のデンドロビウムのそれに比べて長い。草丈は40センチほどである。

デンドロビウム・キンギアナムタイプでは、「こまち」の他にもう一種類を育てている。花の名は不詳。昨年はほとんど花を開かなかったので、幾分か邪険扱い気味で育て続けたが、「こまち」にないパッションを感じさせる花を、今年は開いた。

デンドロビウムはアジア、オセアニアに分布するラン科の植物であり、現在確認されている原種だけでも1000種が記録されている。セッコク(石斛、長生蘭とも呼ばれている)は日本原産種である。 デンドロビウム・キンギアナム・キンギアナタイプは、オーストラリア東部を原産とする小型の原種キンギアナムを中心にして交配育種され、品種改良がされてきたグループの総称である (江尻宗一、デンドロビウム、12か月栽培のナビ15、NHK 趣味の園芸、NHK出版)

9日、自宅にて。EF 100 mm 2.8L(マクロレンズ)、 RAW (撮影、現像)→ JPEG変換、ホワイトバランスは太陽光(昼光)。