2019年10月30日、京都・奈良4日目は京都へ行き

ました。琵琶湖疏水関連の施設、哲学の道周辺を見て歩き

ました。

地下鉄東西線蹴上駅を降りて、疏水関連のインクラインを

見る積りが、結局遠回りして近くまできたとき、やはり疏水に

関係した施設でしょうか、趣のある建物が目に入りました。

反対側にインクラインの台車が見えました。

近くに寄って撮りました。琵琶湖疏水は、この台車に船を

載せて上下させるインクライン(傾斜鉄道)を運行していた

そうです。

すぐ傍に何やらプールみたいなものがありました。説明板

によると、東本願寺の防火用水のための水源地とのこと。

地下を通って約6.4km離れた東本願寺まで水を運ぶ

らしいです。

線路は南禅寺入口の方へ向かって延びているようです。

線路に沿って先へ歩いて行くと出てきた隧道。名前が

付いていたようですが読めませんでした。

金地院の東照宮(重文)前まで着ました。金地院は以心崇伝

が住んだお寺ですね。

その先の山門から中へ入りました。

こちらは明智門。明智光秀が大徳寺に建立したのを

こちらへ移設したみたいです。

開山堂。崇伝の塔所。何やら古めかしいですね。

小堀遠州作鶴亀の庭。特別名勝に指定されています。

次に、すぐ近くの南禅寺塔頭の天授庵に行きました。

受付の近くに咲いていた花。寺内所々に咲いていました。

本堂前庭(東庭)です。

こちらは書院南庭です。

天授庵を出るとすぐに南禅寺の三門がみえました。

こちらは三門の次の法堂。三門、法堂を見ながら水路閣

へ向かいました。

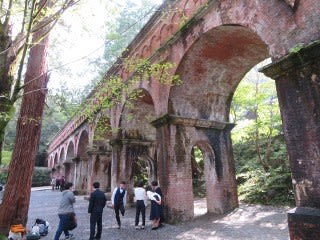

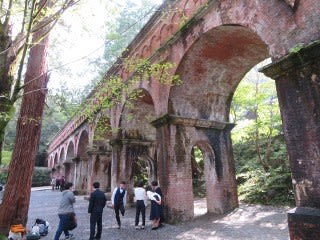

琵琶湖疏水が現在も流れる水路閣。前回は夕闇が迫る中

でしたのではっきりしませんでしたが、今回はバッチリ

見ました。

橋げたの重なり、独特の味わいがありますねー。

水路閣の奥、南禅寺の別院、南禅院へきました。南禅寺

発祥の地で亀山天皇の離宮でもありました。京都の三名勝

史跡公園の一つで、庭がきれいです。

池を見て回っているときに傍を通った亀山天皇分骨所です。

たしかに趣のある庭でした。

こちらは一山国師(元の渡来僧)塔。

南禅寺を出てから、山形有朋の別荘だった無鄰菴に

向かいました。

疏水の水を引き入れた庭がきれいでした。

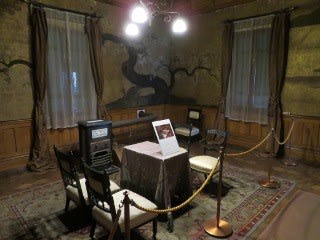

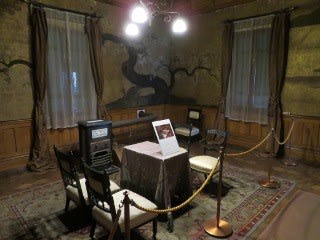

敷地内の一角に立つ洋館。

その室内。日露戦争前に、明治の元勲が集まり

開かれた無鄰菴会議の舞台になりました。

無鄰菴を出て次の琵琶湖疏水記念館へ行く途中、

インクラインの終点らしき所を見ました。

こちらが琵琶湖疏水記念館です。南禅寺と京都市動物園

のちょうど中間地点に位置します。

館内の疏水工事などの資料を見てからテラスに出て撮り

ました。右が動物園側、左は無鄰菴があった方になります。

疏水記念館を出てから白川通りを真如堂(真正極楽寺)

に行きました。写真はその本堂(重文)です。

本堂前には江戸時代に再建された三重塔が立っていました。

次に金戒光明寺に行きました。浄土宗最初の寺院で、

大きな山門がありました。幕末には京都守護職の会津藩主

松平容保の本陣になりました。

法然上人の御影が安置されている御影堂。

こちらは法然上人御廟。

金戒光明寺を出てから、少し離れていますが歩いて哲学の

道に行きました。その出発点になる若(にゃく)王子橋です。

すぐ傍にあった熊野若王子神社。後白河法皇が熊野権現

を勧請したのが始まりです。

哲学の道は、この琵琶湖疏水分流沿いの道を南から北へ

歩きました。

しばらく歩くと右手に大豊神社がありました。ここは狛犬

ではなくネズミが神の使として鎮座しているので有名です。

そのネズミがいる大国社前まできました。

こちらは左のネズミ。

こちらが右。なかなか可愛い姿をしていました。

域内にはネズミだけでなく他の動物もいました。これは

ヘビです。

愛宕社の前にはトビ、日吉社前はサルでした。

哲学の道を進んで中間位の所を右に入って霊鑑寺へきた

のですが閉まっていました。年2度(3月、11月)しか

特別公開していないみたいです。

続いて安楽寺へも行ったのですが、ここも閉まっていました。

哲学の道最後の立寄り所、法然院へきました。

参道脇には(水晶らしい)幾つもの石が置かれていました。

茅葺の山門が風雅でした。

山門を潜った先に白砂壇(びゃくさだん)という白い盛り砂

がありました。間を通ると心身が清められるといわれて

います。

ゴールとなる銀閣橋に着きました。その後、予定はしていな

かったのですが、時間があったので銀閣寺(慈照寺、世界遺産)

を見て行くことにしました。

銀閣寺垣の間の参道を通って中門を入るとすぐに見る

ことができる銀閣(観音殿、国宝)、中世の楼閣建築を

代表する静かな佇まいをみせていました。

白砂を盛った向月台と、

同じく銀沙灘(ぎんしゃだん)。中国の西湖の風景を模して、

月を愛でるために造られたといわれています。

本堂横の東求堂。国宝です。足利義政が持仏堂として

建てた東山時代の遺構です。

錦鏡池。この池の周りを囲んだ庭園も、銀閣寺のすばらしさ

を表す構成要素になっていますね。

斜面を上った見晴台から見た風景。いいですね。

今回は通常の社寺に加えて、琵琶湖疏水関連などの近代化

へ向けて残された産業遺産や技術の跡もたくさん見てきま

した。こうしたものを見るのも楽しみの一つですね。

ました。琵琶湖疏水関連の施設、哲学の道周辺を見て歩き

ました。

地下鉄東西線蹴上駅を降りて、疏水関連のインクラインを

見る積りが、結局遠回りして近くまできたとき、やはり疏水に

関係した施設でしょうか、趣のある建物が目に入りました。

反対側にインクラインの台車が見えました。

近くに寄って撮りました。琵琶湖疏水は、この台車に船を

載せて上下させるインクライン(傾斜鉄道)を運行していた

そうです。

すぐ傍に何やらプールみたいなものがありました。説明板

によると、東本願寺の防火用水のための水源地とのこと。

地下を通って約6.4km離れた東本願寺まで水を運ぶ

らしいです。

線路は南禅寺入口の方へ向かって延びているようです。

線路に沿って先へ歩いて行くと出てきた隧道。名前が

付いていたようですが読めませんでした。

金地院の東照宮(重文)前まで着ました。金地院は以心崇伝

が住んだお寺ですね。

その先の山門から中へ入りました。

こちらは明智門。明智光秀が大徳寺に建立したのを

こちらへ移設したみたいです。

開山堂。崇伝の塔所。何やら古めかしいですね。

小堀遠州作鶴亀の庭。特別名勝に指定されています。

次に、すぐ近くの南禅寺塔頭の天授庵に行きました。

受付の近くに咲いていた花。寺内所々に咲いていました。

本堂前庭(東庭)です。

こちらは書院南庭です。

天授庵を出るとすぐに南禅寺の三門がみえました。

こちらは三門の次の法堂。三門、法堂を見ながら水路閣

へ向かいました。

琵琶湖疏水が現在も流れる水路閣。前回は夕闇が迫る中

でしたのではっきりしませんでしたが、今回はバッチリ

見ました。

橋げたの重なり、独特の味わいがありますねー。

水路閣の奥、南禅寺の別院、南禅院へきました。南禅寺

発祥の地で亀山天皇の離宮でもありました。京都の三名勝

史跡公園の一つで、庭がきれいです。

池を見て回っているときに傍を通った亀山天皇分骨所です。

たしかに趣のある庭でした。

こちらは一山国師(元の渡来僧)塔。

南禅寺を出てから、山形有朋の別荘だった無鄰菴に

向かいました。

疏水の水を引き入れた庭がきれいでした。

敷地内の一角に立つ洋館。

その室内。日露戦争前に、明治の元勲が集まり

開かれた無鄰菴会議の舞台になりました。

無鄰菴を出て次の琵琶湖疏水記念館へ行く途中、

インクラインの終点らしき所を見ました。

こちらが琵琶湖疏水記念館です。南禅寺と京都市動物園

のちょうど中間地点に位置します。

館内の疏水工事などの資料を見てからテラスに出て撮り

ました。右が動物園側、左は無鄰菴があった方になります。

疏水記念館を出てから白川通りを真如堂(真正極楽寺)

に行きました。写真はその本堂(重文)です。

本堂前には江戸時代に再建された三重塔が立っていました。

次に金戒光明寺に行きました。浄土宗最初の寺院で、

大きな山門がありました。幕末には京都守護職の会津藩主

松平容保の本陣になりました。

法然上人の御影が安置されている御影堂。

こちらは法然上人御廟。

金戒光明寺を出てから、少し離れていますが歩いて哲学の

道に行きました。その出発点になる若(にゃく)王子橋です。

すぐ傍にあった熊野若王子神社。後白河法皇が熊野権現

を勧請したのが始まりです。

哲学の道は、この琵琶湖疏水分流沿いの道を南から北へ

歩きました。

しばらく歩くと右手に大豊神社がありました。ここは狛犬

ではなくネズミが神の使として鎮座しているので有名です。

そのネズミがいる大国社前まできました。

こちらは左のネズミ。

こちらが右。なかなか可愛い姿をしていました。

域内にはネズミだけでなく他の動物もいました。これは

ヘビです。

愛宕社の前にはトビ、日吉社前はサルでした。

哲学の道を進んで中間位の所を右に入って霊鑑寺へきた

のですが閉まっていました。年2度(3月、11月)しか

特別公開していないみたいです。

続いて安楽寺へも行ったのですが、ここも閉まっていました。

哲学の道最後の立寄り所、法然院へきました。

参道脇には(水晶らしい)幾つもの石が置かれていました。

茅葺の山門が風雅でした。

山門を潜った先に白砂壇(びゃくさだん)という白い盛り砂

がありました。間を通ると心身が清められるといわれて

います。

ゴールとなる銀閣橋に着きました。その後、予定はしていな

かったのですが、時間があったので銀閣寺(慈照寺、世界遺産)

を見て行くことにしました。

銀閣寺垣の間の参道を通って中門を入るとすぐに見る

ことができる銀閣(観音殿、国宝)、中世の楼閣建築を

代表する静かな佇まいをみせていました。

白砂を盛った向月台と、

同じく銀沙灘(ぎんしゃだん)。中国の西湖の風景を模して、

月を愛でるために造られたといわれています。

本堂横の東求堂。国宝です。足利義政が持仏堂として

建てた東山時代の遺構です。

錦鏡池。この池の周りを囲んだ庭園も、銀閣寺のすばらしさ

を表す構成要素になっていますね。

斜面を上った見晴台から見た風景。いいですね。

今回は通常の社寺に加えて、琵琶湖疏水関連などの近代化

へ向けて残された産業遺産や技術の跡もたくさん見てきま

した。こうしたものを見るのも楽しみの一つですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます