佐野元春が好きだから、そのことを書く。

とくに主題など設けずに、

福岡でのライヴの余熱みたいなものを綴ってみたい。

このひとが、1980年代、説得力に富んだ美学的ロジックでもって、

日本語ロックというポップソングを

一変させた人であることはいうまでもない。

当時の年齢は、まだ20代前半でしかなかった。

しかも、デビューして数年は鳴かず飛ばずだった。

といって、佐野さんに悲壮感はなかったように思う。

不遇時代のリリックもメロディもじつにあかるく、

世間(シーン)を呪うということもなかった。

それどころかその当時の楽曲は、「元春クラシックス」として、

今では絶大なる支持を得ている。

どうも、こんな境地は努力して得られたものじゃなく、

単に佐野さんの性分にちがいない。

このことも、ロック・グレイツになった現在からみれば、

ファンである僕たちには悲しみをともなうほど爽やかである。

だから、僕たちは佐野元春が好きなのだ。

先日、佐野さんが言うところの「ツアー(ロード?)最終日」…

'Sweet Soul, Blue Beat' 福岡公演に出かけた。

ライヴのレヴューは、このツアーの

中津公演のときに書いたし、

他のブロガーさんたちの秀逸なものが数多くあるので、今回はパスする。

この福岡公演では、ライヴの他に楽しみがあった。

佐野元春ファンのブロガー

Beat goes on...(以後 BGO)さんの面晤を得ることだ。

BGO さんとは中津公演がキッカケでネット上で知り合い、

その後、何度かお互いのブログを行き来した。

BGO さんは、佐野さんにたいする愛情が人一倍深いのにもかかわらず、

その多量の愛情の量に惑溺することなく、

佐野元春にまつわるクレバーでクールな論評を数多く自身のブログで発信しておられる。

完全無欠のリアル・ファンだ。

その BGO さんが、僕のシートまで挨拶にきてくれるというのだ。

そしてその夜、ついに BGO さんと対面した。

BGO さんは、その日、

以前 MWS ストアで限定販売していた

KingBird オリジナル・ネルシャツを身に纏っていた。

ひと目でそれとわかる出で立ちだ。

初対面の挨拶をし固い握手を交わしたあと、

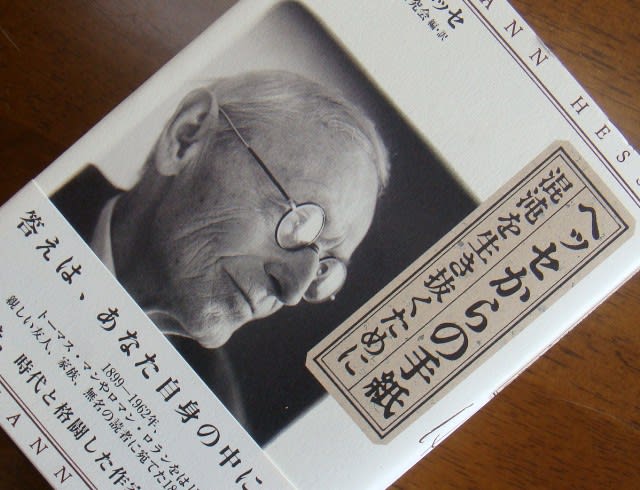

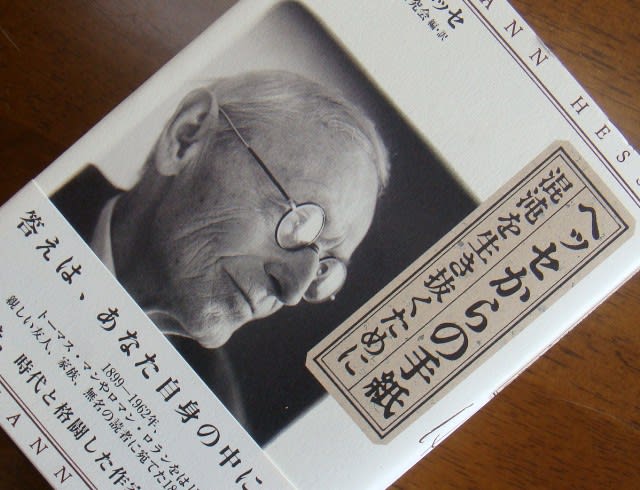

BGO さんがおもむろに1冊の本を僕に差しだした。

その本とは、

「 ヘッセからの手紙 -混沌を生き抜くために- 」

という、ドイツの作家(小説家・詩人)ヘルマン・ヘッセの書簡集だった。

「

ヘッセについて」 or 「

ヘルマン・ヘッセと佐野元春について」

は、以前このグロで触れたので、きょうは省く。

とにかく、リアルにお会いできるだけでも光栄なことなのに、

ヘッセの書簡集までいだたけるとは望外のことでただただ恐縮した。

このライヴのアンコールの MC で、佐野さんは、

「僕たちオトナにできることは、次の世代の子どもたち-KIDS-に希望を与えることだ」

という内容のコメントをしていた。

その希望を謳った楽曲の代表曲が「 SOMEDAY 」であることはまぎれもない。

「 SOMEDAY 」は、佐野さんのソングライティングにおける初期のテーマ

「荒廃した都会の中に息づくイノセンス」の完成型であり、

このテーマのナンバーで「 SOMEDAY 」を超えた楽曲を僕はまだ知らない。

いきなり話が変わるようだけど、

ここのところ理解不能な理由でもって、ひとの命を奪う事件が続発している。

犯人(容疑者)たちにその人たちをコロス理由はなく、

「誰でもよかった」

と、異口同音にほざいている。

これでは、凶刃に倒れた人たちは浮かばれない。

「 SOMEDAY 」は25年以上もまえに書かれた楽曲だけど、

今こそこの楽曲のテーマが見直されるべき時代になった。

だから佐野さんは、ひととき封印していたきらいのあるこの楽曲を

最近のツアーではセットリストに復活させたんじゃないだろうか?

この夜の「 SOMEDAY 」は、意図的なのだろうか?

TT Sisters の歌声を、彼女たちがマイクから離れた位置に立っているのにもかかわらず、

全篇にわたり際どくひろっていた。

佐野さんのメインヴォーカルと相まって、僕には何かレリジアスな賛歌のようにきこえた。

そう、僕は信じたい...

この荒廃した国のどこかの片隅で、イノセンスがまだ息づいていることを。

There's an innocence on the edge of town...

こんなことをいうと巨人に対して失礼なのだが、

こんなことをいうと巨人に対して失礼なのだが、