佐野元春が好きだから、そのことを書く。

佐野元春が好きだから、そのことを書く。このひとが、1980年代、

説得力に富んだ美学的ロジックでもって、

日本語ロックというジャンルを一変させた人であることは

いうまでもない。

当時の年齢は、まだ20代半ばでしかなかった。

しかも、デビューして数年は鳴かず飛ばずだった。

といって、佐野さんに悲壮感はなかったように思う。

不遇時代のリリックもメロディもじつにあかるく、

世間(シーン)を呪うということもなかった。

それどころかその当時の楽曲は「元春クラシックス」として、

今では絶大なる支持を得ている。

どうも、こんな境地は努力して得られたものじゃなく、

単に佐野さんの性分にちがいない。

このことも、ロックグレイツになった現在からみれば、

ファンである僕たちには悲しみをともなうほど爽やかである。

だから僕は、佐野元春が好きなんだ。

デビューして最初の3~4年で、

佐野元春は佐野元春そのものを確立し、

日本語ロックの基礎的な部分に徹底的な変革をあたえた。

このことは佐野さんらしい陽性の使命感からでていて、

私欲(商業的成功)という夾雑物は微塵もみられない。

欲望というのは、

サブカルチャーやカウンターカルチャーへの好奇心だけだった。

並外れた好奇心の量の多さが、

自らの表現のフェイズを奇跡のように更新しつづけた。

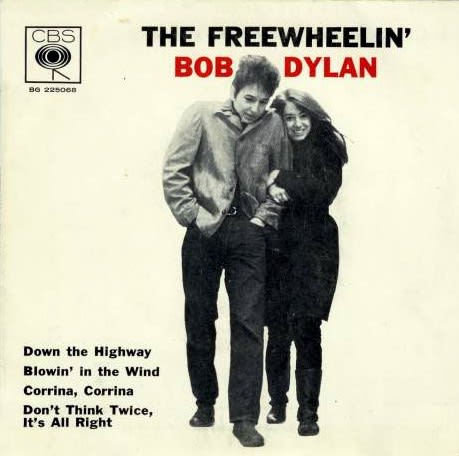

僕は、若いころ、

ヒップホップやポエトリー・リーディングというのがよくわからず、

佐野元春といえばその初期の16ビートだけを愛した。

物や事を、えぐりとった肉塊や目方を量るようにしてつかみつつ、

その表現には虚飾や冗漫がない。

措辞や音律に生きている人間そのままの体温と膚質の湿りを感じさせるという音楽は、

べつの見方でいえば、渋谷揚一のロック評論とともに

日本語ロックの第一期の完成をなしたともいえる。

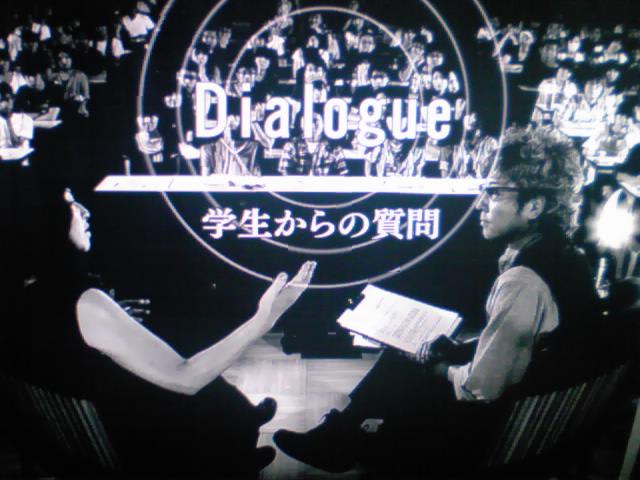

佐野さんは、大マジメな人だと思う。

が、どこか可笑しい。

知性とユーモアの案配のよさが、

僕たちを佐野元春に惹きつけているのかもしれない。