日頃感じたこと、思ったこと事などを書きとめておきます。

野のアザミ

圧巻の尺玉花火

夏に予定されていた地元の花火大会は、台風17号が近づいたため中止。しかし、開催を望む声が多く延期開催ということになった。「一ツ瀬川花火大会2019」だ。

ということで、その花火大会は、秋が深まった11月19日(火)に行われた。いつもなら集落のあちらこちらで焼肉パーティーが開かれているのだが、冬間近の夜は冷え込んだ。そのため焼肉パーティーが開かれていたのはたったの1軒。集落の真ん中を抜ける道も見物客でごった返すのだが、この日はパラパラ。それでも、わが前を歩いていく娘っ子7、8人は、おんぶしたり飛び上がったりと青春そのもの。暗闇の中でも声が輝いていた。

娘っ子達を追い抜き、近道を抜けて堤防に上がった。ここも人まばら。冷え込んでいる上に、火曜日という平日の夜だから仕方ないかと思ったが、しばらく歩くと、歩道にテーブルを出してビール片手の女性たち。どうも女性の方が元気がよさそうだ。男性若人はと言うと、その先でクルクル回る赤色灯をつけた消防車を止め、誘導灯片手に道案内。ご苦労さま!。いつも見物するのは消防車が止めてある少し先と決めている。尺玉花火を見るには、メイン会場よりここが一番なのだ。ここ数年、尺玉花火がなく、何となく気の抜けたビールみたいだったが、今年は復活した。頭上で花火が大きく花開くとともに、ドーンと大きな音が響きわたる。尺玉は最高だ。見るというより体感すると言った方がいいかも知れない。

気がつくと、周りにカップルや親子連れが増え始めていて、少し花火大会らしくなっていた。やがて、右手前方で最初の花火が打ち上げられた。空気が澄んでいるのか、いつもよりきれいに見えた。それらを楽しんだ後、待ちに待った尺玉花火。シュルシュルと眼前に登っていく花火は一本の龍が登っていくようだ。そして、頭上に大きな花が咲くと同時にドーンという音が体に響いてきた。今年の尺玉は少し色気が増した気がしたが、やっぱり尺玉はいい。もう終わりかと思い帰りかけたら、フィナーレの尺玉がすごかった。連続して響く花火音。おお、圧巻!。遠方より来ていた友人も感激ひとしおだった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

東京遊覽乗合自動車遊覽

ムムムッ・・・! 古くから物置にあるタンスを整理していたら、引き出しから古い写真が数十点見つかった。半分は虫食い状態。白い粉をふいたり、黒い点々がついたり・・・。そんな中に、比較的きれいな記念写真がひとつ。表紙は、無地の厚紙にボンネットバスの模様がプレスされた上品なデザイン。下の方に「東京乗合自動車株式會社遊覽課寫眞部」の文字。その上に「東京市・日本橋區・室町」の住所。下には寫眞部専用の電話番号が記されている。

◎いつ頃の写真か

「東京市」は、東京府(現東京都)東部に1889年(明治22年)から1943年(昭和18年)まで存在していた市のようだから、少なくとも戦前の写真ということになる。「東京乗合自動車」は、「東京市街自動車=認可1919年(大正8)」から「東京乗合自動車」に改称されたのが1922年(大正11)のこと。しかし、これは乗合バス事業のこと。遊覧バス事業の開始は1925年(大正14)末なので、想像するに多分昭和初期の写真のようだ。

表紙をめくると、「東京遊覽乗合自動車遊覽経路圖」だ。現在わが町から東京に行くとすれば、宮崎空港から羽田空港利用が一般的だが、当時だと列車ということになるのだろう。それも蒸気機関車に一昼夜以上揺られて東京駅に着いたのだろう。お上りさんだから乗車したのは東京駅前だろうか。そうだとすれば、地図上のポイントを追えば、「東京駅前→三越→被服廠跡→浅草公園→上野本社→上野駅→(日本橋)→(銀座)→新橋駅前→桜田門→宮城(皇居)→馬場先→靖国神社→神宮外苑→明治神宮→乃木邸跡→泉岳寺→愛宕山放送局→日比谷公園→東京駅前」というコースだ。

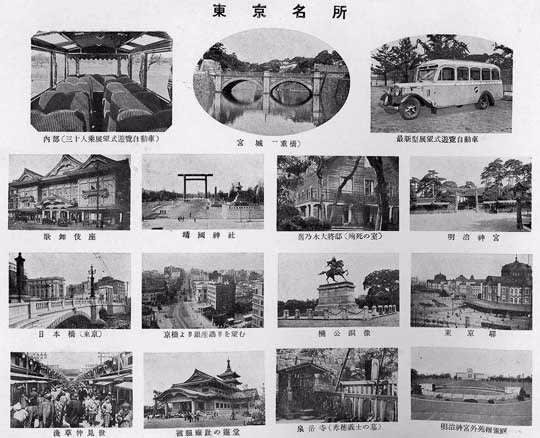

次をめくると「東京名所」15点の写真のページ。内2点はバスの外観と内部の写真。バスは30人乗り、「最新型展望式遊覽自動車」と説明がある。印象的なのは、明治神宮や靖国神社の樹木がまだ植えたばかりのようなことと、日本橋の頭上を走る首都高がないこと。靖国神社の鳥居周辺の樹木は、まだ幼木という感じだ。

かつて、わが町には「西の松尾芭蕉」とも称された旅の先駆者がいた。山伏が見た江戸期庶民のくらしということで知られる野田泉光院だ。モダンアートの騎手・瑛九の祖先にも当たる人だが、その旅日記では、全国各地で何回か同郷の人に出会っている。泉光院の当時は徒歩だ。それに比べれば、東京はとても近くなったのだろうが、それでも「東京遊覽乗合自動車遊覽」は、一生一度の大旅行だったに違いない。

次のページが記念写真だ。二重橋前での記念写真だ。半透明のグラシン紙がかけてあったため、痛みは少ない。向って右端にガイドと思われる洋装姿の女性。あとは2列目左端の男性と3列目の若い男性を除けば、皆和装。洋装の男性は遊覧自動車会社関係の人と思われる。わが家のご先祖様が写っているのかもしれないが、誰それに似ているという顔も見当たらず、何度見ても誰が誰だかちっとも分からない。このまま捨てようとも思ったが、地域には100歳近くになるおばさま達が健在だ。まずはデジタル化しておくことにして、今度、皆さんに尋ねてみることにした。それにしても、この写真が昭和初期のものだとすれば、ついこの前までは、このような服装で旅行に出かけていたのだと思うと、時代の移り変わりの早さに驚く。現代は、あまりに急ぎ過ぎなのではないだろうか。これから100年後、どうなっているのか?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

相次いだ別れ

今月に入り近しい人を次々に亡くした。よく知る人たちが亡くなるのはやはりつらい。ある人は、つい先日まではトラクタに乗る姿を田んぼに見かけ、ある人は電話口で応えてもらい、ある人は出合うたびにやさしく迎えてくれた。それぞれ平均寿命か、もしくはそれ以上に長生きした人たちだ。皆、大正の末から昭和1桁生まれの人たちだから、戦争という大変な時代を生き抜いた人たちでもある。亡くなったと聞くたびに、もう少しいろんなことを聞いておけば良かったと思うばかりだ。

私が住むのは、まわりは田んぼと畑ばかりの農村集落なので、集落の人が亡くなればすぐに電話連絡が入り、その日のうちにお見舞いに行き、通夜式を中心にほぼ全戸がお別れに参加する。以前は家庭で葬儀もしていたが、最近は式場での葬儀に代わり、親族を除けばまわりがするのは受付だけになった。少しずつ農村共同体が個別化しているように感じるが、それでも人間関係は濃密だ。

亡くなった人たちが、皆、信心深かったようには思わないが、葬儀は神式・仏式それぞれだった。同じ宗派でも、場所が違えば、微妙に葬儀の仕方も違っていた。私はあまり信心深くはないが、わが家でも家族が亡くなったときは、慣例にしたがってきた。生前葬をすると言っていた友人もいたが、さて、私の時はどのようにすべきなのか・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

スーパームーン

昨日は雨。それも昼過ぎはかなりの雨が降ったようだ。「ようだ」というのは、その時間帯はパソコンに向っていたので分らなかったのだ。分かったのは、事務所からの帰り。あちこちの田んぼに水たまりがあり、意外に多い雨が降ったようだった。

その後、田んぼ周辺をいつものように散歩。スーパームーンとは知っていたが、月が昇るはずの東の空は白い雲が残っており、カメラを持たずに出た。だが、その雲間に時おり真ん丸の月が見え隠れ。天空には、まだ薄い青空が残っており、なんともいい風情。うーん、残念。いい月を写真に収めるのを逃してしまった。

夜のTVニュースでもスーパームーンを映し出していたが、どれもすっきりはしていないようだった。そして今朝。30分程早起きしてコタツに入ったまま窓外をのぞけば、そこに絵に描いたような真ん丸のお月様。ということで、コタツに入ったまま窓を開けて何枚かパチり。「早起きは三文の徳」といったところか・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ぐんぐん青い空を引き裂くイプシロン4号機

天気は快晴。雲ひとつない絶好の打ち上げ日和。そして展望日和。

いつもは、ロケットの打ち上げ時間になると慌てて外に出て眺めていたので、今日は打ち上げ予定の20分程前にタイマーをセット。

打ち上げ時刻は午前9時50分20秒だ。タイマーをセットすると、不思議なもので時間を忘れることがない。ということで、ベルがなる直前にタイマーをストップ。デジカメを持って車で6、7分の公園の展望台へと出かけた。ロケット打ち上げ場は、隣県鹿児島県肝属町内之浦。展望台からは南南西に約93km。一筋しか見えないかもしれないと思いながら、展望台への階段を急ぐと、久しぶりのためか息が切れそうだった。

目的とした展望台に登ると残念なことに少し樹木が邪魔だった。それよりいいのは少し下った岬のようなところ。展望台からみると、既にそこには7、8人の人だかりが出来、あれこれロケット談義に花が咲いているようだった。私も仲間に入れてもらい、三言四言談義の後、予定の時刻。

南の空に一筋の白い筋が天へと向った。まるで青い空を引き裂くようにオレンジの光がぐんぐん登って行く。オレンジの光は小さな砲弾の形だ。遠く離れた昼間に、ロケットが出す光が見えたのは始めての経験。皆、そうだったらしく、その場にいた人たちは「時間よ止まれ!、時間を巻き戻して!」の感激の声。ちょっとお裾分けしたい朝の一時だった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |