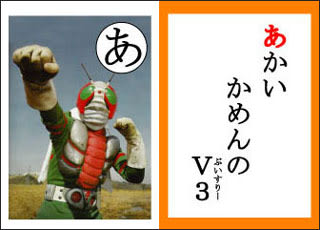

ひさびさにイラストなんかを描いちゃいました。ちょっとこの頃「絵を描きたい」という衝動が起きたもので。駄菓子屋でバイトしてた時分には、よく仮面ライダーやプリキュア描いて店に張ってたんだけどなー。

こんな対した事のない絵を仕上げるのに丸1日かかっちまったい。下書きなんてものの1時間あれば出来るのに…

ただ、遊びたい盛りの時期なのでなかなか勉強をしない。ひらがなのひとつでも読めるようになってほしいのだが、私をナメきっているのか絶対やらない。

どうしよう、困った…ホントは親ではないので困ることはないハズなのだが。そこで不肖ワタクシメが教育玩具である「カルタ」を作ってみようと考えた。それも特撮ヒーローが載っているものを。昔はこういったヒーローもののカルタってたくさんあったのだが、今って番組が少ないせいか全然ないね。

というわけで、画像ソフトであるPhotoshopとIllustratorが現在大活躍をしております。果たして「ん」の札まで作り上げることが出来るか…?!

まずは「あ」行の札から紹介。読み札の文句はほとんどが番組の歌詞からの引用です、だってイチから文句捻るのメンドくさいもん。

さて今回は、日本でも公開され近々DVDも発売される『チャンドニー・チョーク・トゥ・チャイナ』の主演俳優、アクシャイ・クマールの最新作のひとつ『Kambakkht Ishq』(09)を紹介します。

ハリウッドで活躍するスタントマン、ヴィラージは「結婚は人生の墓場」という信念をもつプレイボーイで一晩限りの恋を楽しむ独身貴族。ある日、友人の結婚式で花嫁の姉で医者兼モデルのスィムリターと出会う。彼女は幼い頃に父親と離別して以来大の男性嫌いで、女性を弄ぶヴィラージの行動に嫌悪感を示し、以後二人は事あるごとに対立する。

そんな中、撮影中のアクシデントでヴィラージが大怪我を負い、スィムリターの勤務する病院へ運ばれる。手術は成功するのだが、彼女の持っていたアラーム時計をヴィラージの体内に置き忘れてしまう。再手術の為に急いでヴィラージの病室へ向かうが、彼は病院を逃げ出していた。もしこの事実が世間に知られたら彼女のキャリアは終わりになってしまう。

スィムリターは一計を案じ、ヴィラージに惚れたふりをして近づくことにした。一方のヴィラージも友人たちとスィムリターを一週間で落とすという賭けをし、彼女に接近を図る。何度かのデート、そしてアクシデントとはいえ二人でベッドを共にしたヴィラージは本気で彼女を好きになってしまう。だが、スィムリターにはその気はないため、彼の体内から時計を取り出すと一方的にサヨナラを告げてしまう。

失恋のショックからなかなか立ち直れないヴィラージは、撮影中にアプローチを受けた女優と付き合いはじめ、ついに結婚に至ることになった。スィムリターの方も家族の説得により本当の恋だった事に気付き、彼に想いを告げる為に結婚式会場へ向かう。果たして彼女の愛はヴィラージに届くことができるのか…?

最近はアメリカ映画界とインド映画界が急接近しつつある。以前からコストダウンの為にインドの撮影所を使用したりとハード面での交流はあったが、今回のようなハリウッド俳優がインド映画に出演、ということは初めての試みである。そのためか作風も何故かハリウッド大作調なので、以前のインド映画のイメージで入ってくるとちょっと面食らうかもしれない。

アクシャイは主役のスタントマン(兼プレイボーイ)を演じており、映画の肝であるアクションシーンも所々自身が演じている。劇中劇はさすがハリウッド映画、というべきかアクションシーンも金が掛かっていて派手である。バイロ(火薬)はバンバン爆発するし、ちょっと見新作ハリウッド超大作!って感じ。UFJのアトラクション・ショーって気もしないではないけれど。せっかくここまでやっているのだからストーリー内でのアクションが欲しかった…

ヒロイン役のカリーナ・カプールの顔についてはアイシュワリヤ・ラーイやディーピカ・パドゥコーンのようなグローバル・スタンダードな美人顔と違うので好き嫌いが分かれると思うが、劇中あれだけ色っぽく踊ったり挑発されたりすると「そんな事はどーでもいいや」と思っちゃう。いや、マジで。

この映画の最大の売りは何といっても、アクション映画界のアイコン(象徴)である、シルベスター・スタローンがゲスト出演していることだろう。本人役でアクシャイに《最優秀スタントマン賞》を渡したり、ラスト近くでストリート・ギャングに絡まれているカリーナを助けたりと見せ場は十分。私はこれをスライのステイタスが落ちたとは解釈しない、むしろインド映画がグローバルな物になったんだと認識している。

一流ハリウッドスターをCM撮影でしか呼べない日本映画界はこれを見てどう感じるか…?

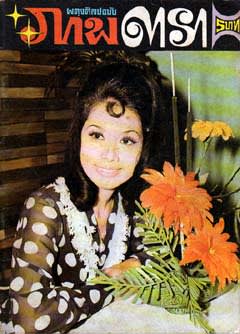

前回、タイの古い映画雑誌を紹介したが、今回は(たぶん)クラシック・タイ映画ファンなら必須であろう本を紹介したい。

『A CENTURY OF THAI CINEMA』

(DOME SUKWONG、SAWADI SUWANNAPAK:編)

これは、タイ映画関係の紙物収集家である著者が、長年にわたって集めたポスターやロビーカードや映画館のチケット、それに雑誌やブロマイドにいたるまであらゆる紙媒体をこれでもか!とばかりに惜しげもなく公開している、ズバリ「目で見るタイ映画史」本の決定版である。

一般市民を映画館に引き込むために知恵を絞って考え出されたポスターアートなんかはイラストレーションとして見ても素晴らしいし、「観てみたい!」と思わせるだけの効力を今でも放っている。そして往年のタイの映画スターたちのブロマイドや宣伝用に作られたトランプなんかの図版を見ていると、実際、この国に行ったこともなく、その時代を体感したわけでもないのに、何故かノスタルジックな感覚にひたることができるのだ。

以前からこの本の事は知っていたのだが、在庫切れなどでめぐり合う機会もなく、幻の本で終わるのか?と思っていたら、Amazonで偶然に1冊だけ在庫があり、チャンスを逃すまいと速攻で購入した。

ホントこの本を手にしたときはうれしかったなぁ~。でも、イメージしてたより本のサイズが大きかったのにビックリ!(縦38cm×横27cm)…本棚に入るかな?

もう、最初から読む事を拒んでいるかのようなタイ文字の羅列で頭クラクラです。やっぱり私たちは漢字の国の人なんだねぇ。

でも、まぁ映画雑誌ゆえに、写真点数は豊富なので、眺めているだけでも楽しい。これは撮影秘話やゴシップ記事のページかな?

おおっと、いきなり知った顔が。ショウ・ブラザースの人気女優、チン・ピン(秦萍)の特集記事がモノクロ5ページ+グラビアで載っていました。タイ映画界と香港映画界との深い結びつきを感じられます。

雑誌には連載小説のページまでもありました。海外作品の翻訳かな?イラストがアメリカのメンズマガジン調なので。

ソムバット・メータニー主演のウェスタン調アクション映画の紹介がドドーンと載っていました。うぉぉ、カッコいい!この作品、タイでソフト化されてないかな?観たいなぁ…

いかがでした?全盛期だった当時のタイ映画の雰囲気がちょっとでも感じられたでしょうか?これで記事が読めれば最高なんだろうけどな~。

誰も気にしちゃいないけど、何処からともなく現れる!

久方ぶりの大梵林映画祭は今年(2009年)の8月に現地で公開されたばかりのピカピカの最新作を紹介するぞ。その名は『Quick Gun Murugun』だ!

1982年、カウボーイ姿の拳銃の名手である“早撃ち”ムルガンは悪人を追跡中、ギャングのボスであるライス・プレートの罠にかかってしまいその命を落とすことになる。黄泉の国に運ばれたムルガンは、神様に自分を現世に甦らせてほしいと懇願しその願いは受理されるが、ちょっとしたミスで25年後の2007年に飛ばされてしまう。あのギャングのボスであったライス・プレートは食品会社の社長となっており、食によるインド制圧を狙っていた。憎きムルガンがこの世に蘇った事を知った彼はムルガンを再び亡き者にせんと凄腕の殺し屋たちを彼の元へ向かわせる。果たしてムルガンはこの危機を乗り越えて再びライス・プレートと対峙することが出来るのであろうか…?

『オースティン・パワーズ』を発端とするレトロテイストを持つコメディ・ヒーロー活劇はこのブログでも何本か紹介してきたが、同じ発想の元に製作された作品がインドにも存在したんだね。元々は1994年に作られたインドの音楽専門チャンネル内の番組キャラクターなのだそうだが、非常に人気が高いため今回映画化の運びとなったという。

ド派手な衣装と白塗りメイクに口ひげ、かつてタミル映画界のヒーローであったM.G.ラーマチャンドラン を思わせるような容姿で、しかも大げさな台詞とくれば現代っ子の目からすれば笑いのひとつでも起きようというもの。でもその大げささが何だかクセになるという、そんなキャラクターである。

言葉によるギャグな相変わらずスルーして、本稿ではひたすらアクションシーンに注目する(笑)。

まずガンファイトだが、『マトリックス』以降定番のバレット・タイム(弾丸がゆっくりと軌道を描いて飛んでいくアレ)を用いて、障害物に当て弾丸の角度を変えて敵に命中させるという場面があり、初っ端から「おおっ!」と思わせる。最近はこの手の表現を見ないから逆に新鮮に感じる。そういえば障害物で弾丸の軌道を変える手法ってタイの『怪盗ブラックタイガー』でもやってたなぁ。

そして森の中、ムルガンに次々と襲い掛かるライス・プレートの手下たちとのアクションではワイヤーを使用してまるで香港武侠映画のような効果をあげており、空中を自在に駆ける手下たちにまたもやビックリ!コメディ映画とはいえこれは侮れない。

他にも渋滞中の道路で行う1対1のガンファイトや、混雑する駅での殺し屋たちやギャラリーを交えた中での銃撃戦など、CGを駆使してかっこいいはずの場面を誇張しすぎて逆に笑いに転化させる手法はさすが!元々ヒーローが大げさなのはタミル映画ではごく当たり前なことなので(ほら、ラジニカーントでもそうでしょ?)、これらの場面を見て大笑いできるということはインド映画のファンである証拠だ。

古臭い題材なのになぜか新しい、そしてコアなインド映画ファンからインド映画初体験の観客層でも十分に楽しんでもらえる この『Quick Gun Murugun』。なんとインド映画にもかかわらず上映時間が約90分前後なので、いままで食わず嫌いをしていた方たちにもすんなり入っていけるのではないか?と思っています。

最後に主人公の決め台詞で閉めたいと思います。さぁ、皆さんご一緒に!

「Mind It(気をつけろ)!」

さて、今回はタイ映画でありながら海外俳優が主演、監督も外国人という、国内よりもむしろ海外市場向けに製作されたであろうと推測される『Bangkok Adrenaline』(09)を紹介しよう。

内容はタイ・バンコックにやって来た4人の外国人バックパッカーが現地のギャング画経営するカジノで多額の借金を作ってしまい、返済のために資産家の一人娘を誘拐して身代金を奪うことを計画する。無事誘拐は成功、後は身代金を受け取るだけとなったが、受け渡し場所でこれまた身代金目的の外国人ギャングが彼女を奪っていってしまう。4人組は彼女を奪い返すため外国人ギャング団に闘いを挑む…というもの。

ざっと見た感想は、話題になった(現地で)タイ・アクション映画のおいしい部分を上手いこと織り込んで一本の映画にしたな、って感じ。

格闘スタイルなんかは『マッハ!』や『トム・ヤム・クン!』などのトニー・ジャーのスタイルを手本にしているし、高所・狭所でのアクションや三輪タクシーを使用したバトルは確実に影響を受けているだろう。またバックパッカー仲間の一人の巨人キャラは『SOMTUM』の主演俳優、ネイサン・ジョーンズを思わせるし、劇中に誘拐された令嬢が見せるバスタオル一丁でのギャグ・シチュエーションは『マッハ!エンジェル』にも存在する。

つまりこの作品は、タイ・アクション映画をたくさん観ている人は「あー、あったね。そんな場面」とワイワイ言いながら楽しめるし、タイ映画初体験の観客は、どこの国とも違うタイ独自のアクションスタイルに驚きながら、この作品を入り口に他の作品にも興味を抱かせるであろう親切設計になっているのだ。

果たしてこの作品、現地・タイでは一体どのような評価なのであろうか…?

今回紹介する『2 SINGH 2 DEAN DIN』(中国語題:大地雙英、73)はまさにそんな感じ。あらすじは大陸(香港?)からタイにやって来た主人公(演ずるは高遠という香港の俳優さん)が異母兄弟のタイ人青年(何と大スター、ソムバット・メータニー!)と共に、対立する資産家一味と対決するというもの。映画の所々に観光名所やタイの民族舞踊などが収められていて、ちょっとした観光気分を味わえる(っていうか、この頃のタイ・香港合作映画は殆どそう)。

実はこの作品、タイ映画ルートで購入したのだが実は完全なる香港映画のようである。

というのも、タイで製作された映画でこうも長々と観光案内なんかするわけがないっ!香港主導で製作された証拠である。それに我等がヒーロー(タイ人の目からら見て)、ソムバットの扱いが悪すぎるのもそう。仮にもタイ側の主演俳優であるソムバットがとんでもない手違いで自分の父親を殺してしまうといった間抜けな行動をとらせるなんて、これがタイ映画であれば絶対させないと思う。

香港製作の本作のポスターを見ればどちらに主導権があるかは一目瞭然。主人公の高遠がトップなのは理解できるが、隣に表記されるべきソムバットの名前など全然ない(一応蹴り足を出しているのがソムバット)。その代わり、ゲスト扱いの陳星が大きく名前が出ていてあたかもラスボスのような錯覚を覚える(ちなみに大ボスは田豊)。

まぁ、香港の人(と香港クンフー映画ファン)からしてみればこの人誰?てなもんでしょうけど、タイ映画好きの私とすれば、「スターとしてどっちが格が上なんじゃい!」と怒らずにはいられないのでした(涙)。…だって実際そうなんだもん。

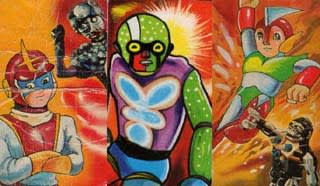

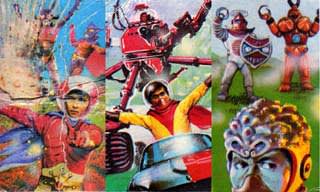

この辺は画自体がショボショボで何だかよく分かりませんね。一応、左側の図版はパチ『快傑ズバット』めんこ。こいつをズバットというには抵抗がありますが、まぁいいでしょう。キノコモルグ(『仮面ライダー』)風怪人がパチズバットを狙っているぞ!

真中がパチ『人造人間キカイダー』めんこ。メカ部分を描くのが面倒くさいのでクリームソーダみたいな表現になってます。

右側は…パチ『小さなスーパーマン・ガンバロン』めんこ、かな?右端のオモチャのゴリラ風ロボットは元ネタは一体何?

こいつは完全に元ネタ不明のパチモン図版!レタッチ技術が特異な世界観を醸し出しています。こういうの、私は嫌いじゃないです。

右側はちょいとリアルなパチ『科学忍者隊ガッチャマン』めんこ。男の人の写真に描き足していってるのですね。実写ドラマで観てみたかった…

真中は…透明フードを被ったヒーローがパルプSF雑誌のロボット風敵に戦いを挑んでいるの図、か。乗ってる車が完全に『ジャンボーグA』のジャンカーです。

右側は口まで覆った『仮面ライダーV3』のヨロイ元帥を手前に『レッドバロン』風敵ロボットをバックに従えている…の図。こういうゴッチャな構成のパチモン図版って、元ネタがよく分からないとそういう番組が存在したかのような錯覚を覚えてしまいますね。

最後は…もう理解不能・判別不能なパチモン図版ですな。

左側はダイナミックプロ風タッチの敵キャラと『イナズマン』に出てきた少年同盟の女の子の首をあしゅら男爵の身体に付けた敵キャラを背景に凄んでいる緑の服着たタイガーマスク…ってことでよろしいでしょうか?

真中は『仮面ライダーV3』のキバ男爵が巨大化してパトカーを手に街で大暴れ!の図。等身大キャラクターを巨大化させるのはパチモン図版の常套手段の一つですね。

右側はまるで蚊を殺しているかのような(あっ、光線出しているのか)ポーズをしているパチ『レインボーマン』が敵ロボットを粉砕するの図。キチンとビームを出していることを表現していないからパッと見、パチン!と敵ロボットを叩き壊しているように見えるではないか。

どうでした?パチモン図版の世界は。前回も言いましたけどキャラクタービジネスという概念が稀有だったほんの20年くらい前まではこんな贋物がまかり通っていて、君たちのお父さんは少ないお小遣いをこんなのに出していたんだね。まぁ、ここまで違えばパチだって分かるだろうに、ね。

パチモン図版…それは既存のヒーロー・怪獣などのキャラクターを、ちょこっとデザインをプラスマイナスして、あたかもそれらしく見せて子供たちの小銭を掠め取ってしまおうという意図の下に製作されたものである。(←暴言?)

今現在のわれわれの眼で見れば明らかに違法ギリギリであり、場合によっては告訴も辞さないようなものも中にはあるが、その画の下手さ故かろうじて個性になりえているものも少なくない。今じゃちょっと構図、画のタッチが似ているだけで「パクリ」「コピー」と罵られる時代であるが、つい20年ぐらい前まではこんなイリーガルな商品が駄菓子屋の軒下で堂々とまかり通っていたのだ。市場が小さいので見過ごされていたのかもしれないが…

パチ『イナズマン』3種。何だか『ロボット刑事』みたいな輩もいますな。それぞれ体色が元と似ても似つかない色ってのがいいね。バックに稲妻を配置して、これは『イナズマン』だとさりげなくアピールだ!

ウルトラ怪獣モドキをバックにポーズを取っているかわいい顔のパチ『デビルマン』、元々の存在がマイナーなのでどこがパチ?と言われても瞬間的には分からないパチ『ファイヤーマン』、胴に「心」の文字が入っていないスレンダーなパチ『風雲ライオン丸』。

パチ『ジャッカー電撃隊』とパチ『レッドバロン』2種。パチジャッカーはマスクと服の色統一されてないのが奇妙。バックでキックしてる人なんか身体が『円盤戦争バンキッド』になってるし。

パチバロンの方は、真中の図版なんか「どこがレッドバロン?」なデザインである。辛うじてシルエットがそれっぽいだけで。左側の図版はまぁまぁ元デザインに近いものにはなっているが、胸だけが黄色いので何だかよだれ掛けっぽい。顔も笑っているように見えるしこれは赤ん坊バロン?

パチモン図版、まだまだ続くよ!