ジャガイモを芽かきし、追肥と土寄せをしました。

省力植え付けをしたジャガイモの生育は順調です。

省力植え付けをしたジャガイモの生育は順調です。

品種は男爵のみ。

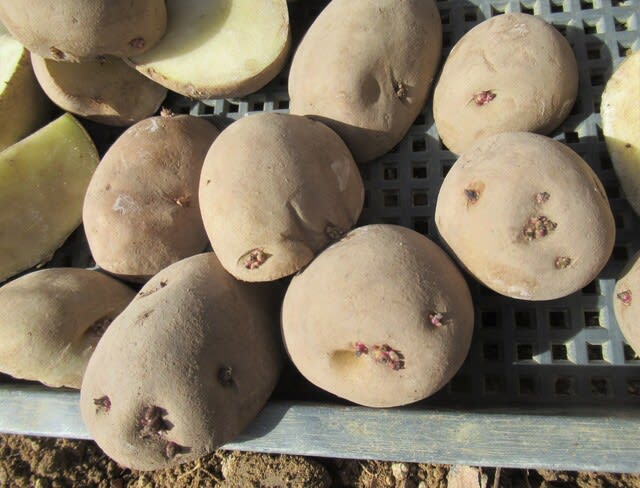

自家種をすっかり止めて3年目、全て購入種芋にしています。

生育はよく揃って葉色も良好です。

この畑は近くのケヤキが大木になり、午後の日当たりが年々悪くなっています。

その代わり霜の降りる心配がほとんどありません。

まず芽かきをして3本仕立てにします。

株の根元を押さえ、株を傷めないように強い茎3本を残し、弱い茎を搔き取ります。

自家種をすっかり止めて3年目、全て購入種芋にしています。

生育はよく揃って葉色も良好です。

この畑は近くのケヤキが大木になり、午後の日当たりが年々悪くなっています。

その代わり霜の降りる心配がほとんどありません。

まず芽かきをして3本仕立てにします。

株の根元を押さえ、株を傷めないように強い茎3本を残し、弱い茎を搔き取ります。

自家種の場合は芽の数が多く、7、8本が普通でした。

購入種は少なく、芽かきの必要ない株もかなりあります。

これで3本仕立てになりました。

これで3本仕立てになりました。

この程度なら購入種では芽かきを省略してもよさそうです。

芽かきをすると茎が乱れるものが出ますが、今年は軽微でした。

次に追肥。

畝の肩の部分に速効性肥料を両側に施します。

芽かきをすると茎が乱れるものが出ますが、今年は軽微でした。

次に追肥。

畝の肩の部分に速効性肥料を両側に施します。

今年は葉色から見て肥料が効いていそうだったので少なめにしました。

次に土寄せ。

土寄せは花が咲き始める頃と教えられました。

今はこの程度の蕾です。咲くのは6月初め頃でしょう。

次に土寄せ。

土寄せは花が咲き始める頃と教えられました。

今はこの程度の蕾です。咲くのは6月初め頃でしょう。

その頃になると株が茂り機械作業がやりにくくなります。

畝間の雑草も少し目立ってきました。中耕除草が必要な時期になっています。

畝間は1mと広くしていますが、やはり今が作業のタイミングのようです。

芽かきの乱れを修正する意味でも芽かき直後にやるのが良さそうです。

管理機の畝立てロータの2連の爪を外向きにして逆転で土をはねあげます。

芽かきの乱れを修正する意味でも芽かき直後にやるのが良さそうです。

管理機の畝立てロータの2連の爪を外向きにして逆転で土をはねあげます。

畑の両サイドは片側だけの逆転ロータではね上げます。これで機械作業が終了です。

機械作業だけだと不十分なので鍬で手直しをします。

根元までしっかりと土寄せし、倒伏を抑えます。

これで一連の作業は終了です。

この畑は日照条件が悪いので多くの収穫は望めなくなっていますが、山砂を客土したため芋の肌が綺麗です。

今のところ姿は悪くありません。結果はどうでしょう。

今のところ姿は悪くありません。結果はどうでしょう。