いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

#先ほど、世界ミステリーCHの七支刀の動画「【衝撃】1600年前の剣、なぜ腐らない? 国宝「七支刀」が語る古代の奇跡と新事実!」を見て、紀年銘の部分「泰■四年」が「泰和」であることがX線CTで判明したそうです。当方が想定したとおりでしたが、泰和四年は369年であるので、間違いを赤字で修正し、図も更新しました。よろしければまた、お付き合いください(;^ω^)

#すでに「空白の世紀と倭の五王の謎(その1)・(その2)・(その3)」で推理したが、三世紀の日本の建国の史実と古事記の暗号を解いて、謎を解明しました。これによって四・五世紀のヤマト王権内部の抗争が具体的にどういうものなのかは分かりましたが、その深層は当時の東アジア情勢に深く関わっているようですので、今回はヤマト王権の対外交渉について推理してみたいと思います。すでに「【衝撃】百済王のなぞ?いつ・誰が背乗りした?」で見たとおり、かなり複雑な部分があるので、思い違いなどがあればご指摘ください。それでは、お付き合いください(#^.^#)

纏向遺跡を王都とする狗奴国(旧奴国)の卑弥弓呼大王(記紀の崇神天皇)は、狗奴国を裏切り西晋に朝貢していた大国主と台与の倭国を滅ぼして列島を統一しましたが、西晋が呉を滅ぼしたので、次に西晋に狗奴国が滅ぼされることを怖れたました。そこで、卑弥弓呼大王は大国主の祟りと考え、大国主と台与の間の子ホムダワケ(崇神紀の大田田根子)をヤマトの祭祀王として呼び寄せ、応神天皇に即位させて邪馬台国の後継国ということにするために狗奴国をヤマトと呼ぶことにしたのです。

ヤマト盆地はもともと大国主系の豪族が領地としていたので、吉備・出雲においてニギハヤヒ大王と関係の深かった、武内宿禰の子孫、つまりスサノヲ・大国主系の豪族葛城襲津彦(かずらき の そつひこ)が活躍して、武内宿禰の子孫を呼び戻したと考えています。

ニギハヤヒ・物部系の豪族は狗奴国王家(物部氏の祖)が石上神宮(布留遺跡周辺)に留まり、その他のニギハヤヒ・物部系豪族は吉備・尾張、河内などの建国前の根拠地に戻りました。また、三世紀後半の建国の戦いによって筑紫・出雲・阿波・科野・毛野などの大国主系豪族の根拠地を台頭を抑えるために周辺を占領し、地方政権として国造りを行い、中央のヤマト政権の配下として各地に割拠していたと考えています。また、鳥越憲三郎「弥生の王国」(中公新書1994、p.180 図64 河内・大和の物部一族)に示された九州遠征で遠賀川流域などを占拠していた物部支族の一部(馬見・当麻・十市・久米物部など)を大和盆地や河内・和泉・摂津などに呼び寄せたようです。

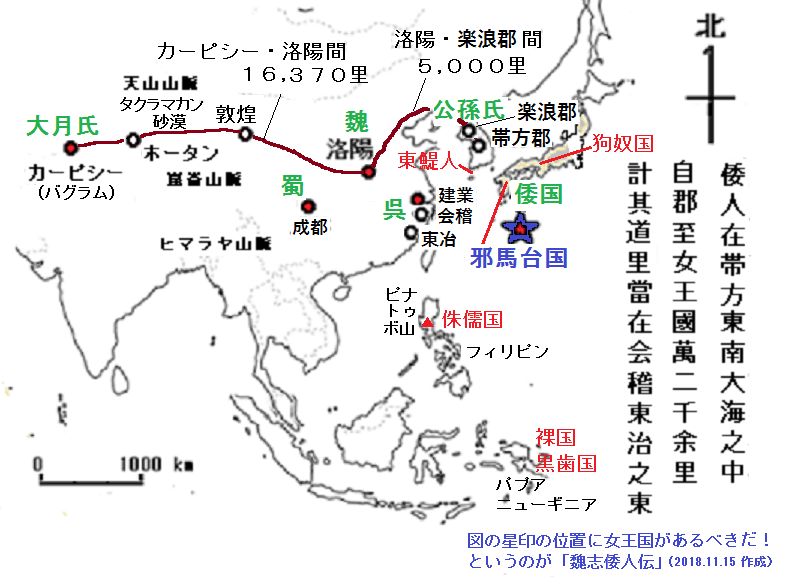

さて、266年に大国主と台与が朝貢した西晋は皇族内の抗争である八王の乱(291-311年)によって急激に衰退しました。その中で諸王が傭兵として用いた北方アジアの異民族が力を持つことになり、匈奴の劉淵が漢(後の前趙、304-329年)を建国し、氐族が成漢(304-347年)を建てました。西晋は316年に漢によって滅ぼされた後に、北方アジアの諸民族がシナ全土で次々に建国しては滅亡する五胡十六国の時代になりました。西晋の皇族の司馬睿は江南に遷り、東晋(317年 - 420年)を建てました。439年に鮮卑族の拓跋氏が建てた北魏(386 - 534年)が華北を統一するまでを五胡十六国の時代です。五胡とは、匈奴・鮮卑・羯・氐・羌の五つの民族のことです。

東晋の武将劉裕(武帝)に帝位が禅譲された宋(南朝 劉宋、420 - 479年)と北魏が並立する南北朝時代になります。五世紀までの上図には見えませんが、北魏は西魏(匈奴系の宇文部)・東魏に分裂し、西魏の大将軍楊堅(隋文帝)が代わった北周の軍権を握り581年に隋を建国します。さらに隋が宋の後継国の陳を滅ぼして中国を統一する589年まで南北朝時代が続きます。

紀元前二・三世紀までの韓半島については「【刮目天の古代史】弥生時代渡来人の正体?(^_-)-☆」で述べたとおり、主に倭人や韓人が縄文時代から半島に渡っていた縄文人と混血しています。原三国(馬韓・弁韓・辰韓)から百済・新羅が建国され、半島北部を高句麗が占領する「三国時代」に至る以前の状況は、「半島の古代史だ!(漢四郡まで)」で説明したとおりです。

満州南部から発し、紀元前四世紀 - 494年に半島東北部にあった扶余の神話に登場する槀離(タクリ・カウリ)国人の解慕漱(かいぼそ)が扶余を建国したとの伝説がありますが、塚田敬章「魏志夫餘(扶余)伝と夫餘史」に扶余の祖先は呉公子夫概とありますので、その子孫の秦の捕虜となって長城建設に従事していた堂谿氏系の呉人(倭人O-47z)や楚人(シナ人O2、旧O3)が秦王朝末期(紀元前206年頃)の混乱で半島北部に逃亡し、ツングース族の貊(はく、北方アジア系C2)と混ざり合って扶余が建国されたようです。さらに紀元前一世紀ころに扶余から分かれた楚人らが、玄菟郡付近(半島北東部)に移り、高句麗が建国されたと考えています。

遼東地方から遼西地方では西晋(265-316年)の末期に鮮卑族(北方アジア系C2)の慕容部が勢力を拡大させて後に前燕(337 - 370年)を建てます。堂谿氏系の倭人の集団(後の百済人)も同じころと思われますが、扶余から分かれて前燕の支配する地方に移住した模様です。

「晋書」によれば、341年、慕容皝(ぼよう こう)に高句麗が大敗し、王都の丸都(がんと、現在の中国吉林省集安県北の山城子)まで侵入されたので、「百済はこの隙をついて高句麗の北に進出し、扶余を侵略したのだろう」と坂田隆「古代の韓と日本」(新泉社1996、pp.17-18)にあります。したがって百済は340年頃に堂谿氏系倭人によって遼西・遼東地方で建国されたと考えられます。この頃に倭人国家として隆盛だった倭国を後ろ盾にして敵対する高句麗に対応するために天理市石上神宮に伝来する泰(和)四年(369年)に作ったという鉄製の七支刀を倭国王に贈ったと考えています。倭国王旨に献上したと金象嵌されているので、百済を建国した近肖古王(余句)が宇治天皇に贈ったと考えています。「旨」の発音が「治」と同じ[zhi, ji]ですので、宇治天皇を暗殺した仁徳天皇が石上神宮に奉納したと思われますが、近肖古王が仁徳天皇に贈ったものなのかも知れません。(2025.5.28 赤字修正)

「晋書」では、355年高句麗第16代王故国原王(ここくげんおう)は、慕容皝の後を継いだ慕容儁に恭順の意を示したので、「征東将軍・営州刺史・楽浪公・高句麗王に封じられた。」とあります。さらにwiki「故国原王」に「369年に2万の軍隊を率いて百済を攻めたが、雉壌(黄海南道白川郡)の地で敗れている。そして371年10月には逆に百済の近肖古王が兵3万を率いて高句麗に攻め込み、故国原王は防戦に努めたが、10月23日、流れ矢に当たり戦死した。」とあります。「魏書」百済伝には百済の(余)須が高句麗王釗(しょう)を殺してさらし首にしたとあり、釗は故国原王の諱とあります(wiki「故国原王」)。「晋書」では372年百済王余句(近肖古王)が東晋から鎮東将軍・楽浪太守に冊封されています。

「『宋書』・『梁書』・『南史』・『通典』は一致して、”晋・宋代、百済は遼西あたり、すなわち現在の中国の遼寧省西部・河北省東部あたりに存在した」とありますから(坂田p.14)、四世紀後半の百済は現在の平壌あたりまで支配していた大国になったのです(注1)。

高句麗第17代小獣林王(しょうじゅうりんおう)は国力の回復に努め、仏教を導入しました。377年には前秦に朝貢し、百済とは互いに攻撃し合っていたが、378年に北方の契丹に侵略されて、8部族を奪われ、384年に死去しています。弟の故国壌王(ここくじょうおう)が跡を継ぎ、「後燕の支配下の遼東に攻め入り、一度は遼東郡・玄菟郡を陥れるが、半年と立たずに奪い返された。・・・半島内では百済に攻め入られ、390年には都押城(黄海北道中和郡)を破られるなど、劣勢に陥った。」とあり、391年に死去しました(wiki「故国壌王」)。

高句麗は広開土王(好太王)になると隆盛になって半島南部の三韓(馬韓・辰韓・弁辰)をしきりに窺いますので、倭国のヤマト政権(住吉天皇)はその支配地の弁韓(伽耶)の鉄を確保するために半島に軍を送り、高句麗と対立しました。

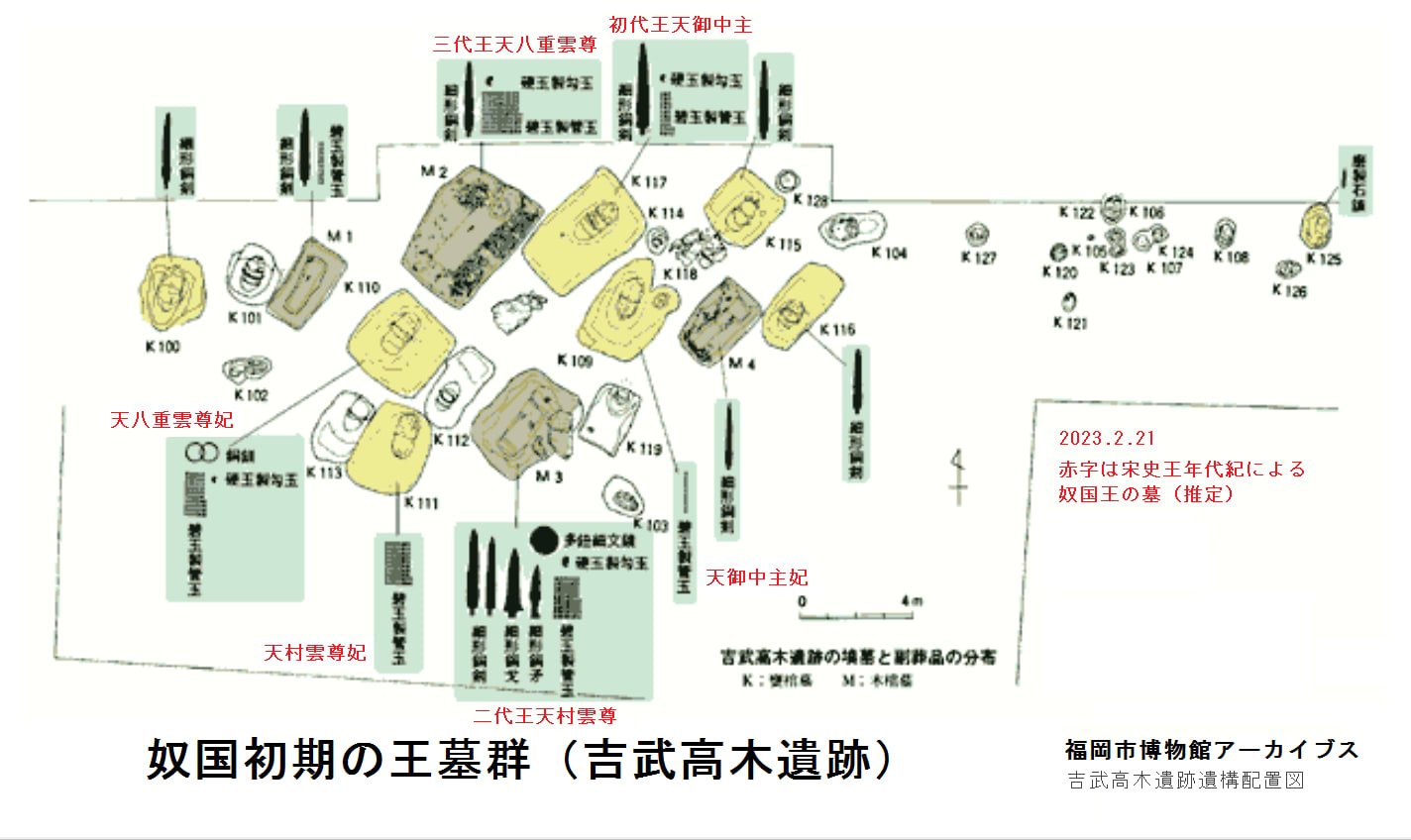

その頃の記録が現在の中共吉林省の広開土王碑文に書かれています(注2)。四世紀末から五世紀初頭の半島の様子が分かります。そのような中でヤマト政権は半島の利権をどのようにして確保するかが大きな課題でした。主な利権のひとつである辰韓の鉄(慶州市の隍城洞遺跡)を脱解尼師今(奴国王スサノヲがモデル)の子孫訖解泥師今から金氏の奈勿麻立干が支配するようになったのですが、当初はヤマトの大王(住吉天皇)とは良好な関係だったと考えています。しかし、吉備や北部九州に拠点を築いていたニギハヤヒ・物部系豪族は辰韓とは疎遠なので、任那(金官伽耶、初代奴国王天御中主の故地)の鉄を確保するために、独自の判断で兵力を半島に送った可能性があります。

その背景には、上述のとおり、三世紀の日本建国で大国主が狗奴国の有力者だった尾張王(記紀の仲哀天皇)を斬り、狗奴国を裏切ったことで狗奴国大王卑弥弓呼(記紀の崇神天皇)と深刻な対立が起こり、最後は尾張王建稲種命率いる狗奴国勢(尾張・物部)が大国主らを討って日本を統一した経緯があります。そして、狗奴国王が大国主の子応神天皇を倭国王に建てて両勢力が一旦は和解したのです。後の時代に「ヤマト(邪馬台国)」を「大和」と書いた所以です。

しかし、応神天皇崩御後に即位した宇治天皇(卑弥呼の弟赤坂比古の孫)の後ろ盾で和爾氏の勢力が拡大して、ニギハヤヒ・物部系豪族を圧迫したので、反発が起こりました。尾張王建稲種命の子孫の仲津姫が生んだオオサザキ(仁徳天皇)が宇治天皇を暗殺して皇位を奪ったと推理しています(詳細は「【発見!】仁徳天皇の怖い秘密?」参照)。それでも、仁徳天皇はヤマト政権内の大国主系豪族の反発を抑えるために皇太子を宇治天皇の妹八田皇女が生んだ住吉仲皇子(すみのえのなかつみこ)とし、崩御後に住吉天皇が即位したと推理しています(詳細は「空白の世紀と倭の五王の謎(その1)」参照)。

ヤマト政権内のスサノヲ・大国主系豪族とニギハヤヒ・物部系豪族が、新羅と百済をそれぞれ強力に支援して、半島情勢の影響を受けて政権内での対立が激化した模様です。そのような中でヤマトの大王として兵権を握り、半島に進出する必要に迫られましたので、413年に東晋の冊封体制に入り、大王の権威を高めるために住吉天皇が遣使したと見ています。420年に東晋が有力者の劉裕に帝位を禅譲し南朝の宋(420年 - 479年)が建国されます。主に劉宋との外交活動を行うことになったのが「倭の五王」ですが、次回以降に述べる予定です。

よろしければ、またポチっとお願いします(;^ω^)

(注1)「梁書」百済伝では「呉はみずから百済郡を設置した。」とあり、「日本書紀」雄略天皇紀でも「百済国から来た貴信が呉国の人」とされているとありますので、百済は呉人(倭人)が建てた国なのです。さらに「南史」百済伝および「通典」百済条にも「みずから百済郡を置く」とあります。「日本書紀」雄略天皇紀二十年条所引「百済記」に蓋鹵王(こうろおう、455-475)の乙卯(475年)の冬に狛(高句麗)の大軍が来て、ついに王城が陥落して尉礼(いれ、現在のソウル)を失うとあるのでこの百済郡は韓半島南部のことだと分かります(坂田上掲書pp.27-31)。

(注2)高句麗故国壌王の子の好太王(広開土王、即位391年 - 412年)が、ようやく勢力を盛り返して、「396年には漢江を越えて侵攻して百済の58城700村を陥落させ、百済王に多数の生口や織物を献上させ、永く隷属することを誓わせた。」とあります。高句麗の勢いを怖れた新羅第17代王奈勿尼師今(なもつ にしきん、在位:356年 - 402年、金氏)はすでに392年に王族を人質として送っています。

また、「しかし丁酉年(397年)、百済の阿莘王は王子腆支を人質として倭に送り通好する。(399年)庚子年(400年)高句麗は倭の侵攻を受けていた新羅に歩騎五万を派遣し、新羅を救援する。このとき新羅の王都は倭軍の侵攻を受けていたが、高句麗軍が迫ると倭軍は退き任那・加羅まで後退する。高句麗軍が追撃すると倭国傘下の安羅軍が新羅の首都を陥落させた為、402年に新羅は奈勿尼師今の王子未斯欣を人質として倭に送り国交を結んだ[9]。甲辰年(404年)になると帯方界で倭軍の攻撃を受けるが撃退した。丁未年(407年)には後燕に侵攻して6城を討ち鎧一万領を得た。

このような南方での勢力拡張策とともに西側への侵攻も図っている。当時高句麗の西方にあった慕容氏の後燕国に使節を派遣するなど友好関係を維持したが、庚子年(400年)に後燕王慕容盛が蘇子河流域にあった高句麗の南蘇城と新城に侵攻して来ると、好太王は後燕に対する反撃を敢行した。この時、遼東城(遼寧省遼陽地級市)

を含めた遼河東岸地域を侵略した。

このほかにも、壬辰年(392年)には北方で契丹を征伐し、男女500人を捕らえるとともに契丹の捕虜となっていた高句麗人1万人を連れ戻した。庚戌年(410年)には東扶余を屈服させることで北と東に領土を拡大し、西は遼河、北では開原から寧安、東では琿春、南へは臨津江流域にまで至った。

また内政の整備にも力をつくし、長史・司馬・参軍など中央官職を新設し、歴代王陵保護のために守墓人制度を制定した。癸巳年(393年)には平壌に9寺を創建して、先代の故国壌王にならって仏教を奨励した。在位22年にして412年に39歳で死去した。」とあります。王の功績を記念して414年に子の長寿王によって好太王碑(広開土王碑)が作られました(wiki「好太王」)。

【関連記事】

【衝撃】百済王のなぞ?いつ・誰が背乗りした?

馬韓の伯済国の倭人斯摩(百済武寧王)が502年に百済を乗っ取ったのは武烈天皇と強いつながりがあり、事前の盟約があって、倭国軍が支援したのかも知れませんね(^_-)-☆

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング