いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

#2021-12-15 00:31:06に記事にしましたが、図のリンクが切れていたので修理して、最新の知見を入れて改訂し、再掲します。よろしければ、またお付き合いください(;^ω^)

#2018-02-18 12:44:44に記事にしましたが、若干追加して再度掲載します。お付き合いください。

安本美典「倭人語の解読」(勉誠出版)によれば、現代日本語と今から千二百年以上前の日本語の大きな違いは、現代の5つの母音(a,i,u,e,o)に加えて、ï、ë、öの合計8個の母音を区別して用いていたということだ(p.38)。

山門(ヤマト、yamato)と邪馬臺(ヤマトゥ、yamatö)はそのために最後の部分の発音が明確に違うようだ(前者が甲類のト、後者が乙類のトゥ)。ちなみに「ヤマタイコク」というのは新井白石が最初にそう読んだのだが(同書p.165)、ヤマトゥが正しい発音だ。

海への入り口は水門・湊(ミナト)であって、山地への入り口が山門(ヤマト)という、どちらも甲類のト(to)。どちらも地形を表す普通名詞なので、日本各地にそういう地形に基づく地名があっても何ら不思議なことではない。実際、邪馬台国九州説の筑後山門や肥後国山門郡、針間の国の山門(播磨国風土記)などが見られる。

しかし、「邪馬台」は「山門」と確実に区別して発音されていたわけだから、地名が「山門」だから「邪馬台国」だということにはならないのだ。

万葉かなで書かれた「大和(夜摩苔や夜麻登などと書かれている)」と「邪馬台」との音が一致するのは、「見方によってはふしぎなことではないだろうか」と安本氏も指摘している(同書p.165)。

つまり、大和は明確に山門とは異なり、固有名詞「邪馬台(ヤマトゥ)」を意味するのだ。そう考えると大和をヤマトと呼んだ経緯がヤマト王権の成立と関係すると容易に思いつく(「大和」は厳密には「ヤマトゥ」と発音するが、通常「ヤマト」と書かれているので、ここでもそれに倣っている)。

二世紀前半に吉備を平定して奴国を再興したニギハヤヒ大王の嫡孫の狗奴国の卑弥弓呼(ヒコミコ)大王が、三世紀初頭に吉備から纏向遺跡に王都を遷した(日本書紀の開化天皇)。倭国の女王台与(日本書紀の神功皇后のモデル)と大国主命久々遅彦(日本書紀の武内宿禰のモデル、スサノヲの子孫で、山陰・北陸などの縄文系ムナカタ海人族を率いる出雲・丹波王、狗奴国の官 狗古智卑狗)の倭国を卑弥弓呼大王(崇神天皇)が滅ぼし、二人の間の子供「ホムダワケ(応神天皇)」を纏向に呼び寄せ、ヤマトの大王(祭祀王)とした狗奴国(ヤマト政権)側の事情があったということだ。

つまり、265年に魏の帝位が禅譲されて成立した西晋によって280年に呉が滅ぼされたのだが、狗奴国は呉という大きな後ろ盾を失ったと推理している(注1)。したがって次は西晋に滅ぼされることを狗奴国王卑弥弓呼は怖れた。臣民もみな動揺したので、倭国女王として西晋に朝貢した台与の後継者として応神天皇を即位させたと推理した。

日本書紀では、三輪山の大物主大神(大国主命)が祟って、疫病で民が半分ほど死んでしまい、大神の子のオオタタネコを呼び寄せて祀らせろとの大神の神託に崇神天皇が従ったので国は平静に戻ったという話になっている。日本書紀の神武東征や応神即位のための神功皇后の東征は、日本建国の史実を誤魔化すための藤原不比等の創作だった。オオタタネコの話の方が上の推理した史実に近いことは考古学の成果から分かる。つまり、三世紀の纏向遺跡から九州の土器がほとんど出土しないことから、九州の大軍勢が纏向に押し寄せて攻め滅ぼしたという事実はないことが分かるのだ。

ということで、纏向遺跡を王都とする狗奴国が、上述のとおり西晋より討伐されることを避けるために、大国主と台与の子の応神天皇(ホムダワケ)が継承した国として西晋に理解させて、狗奴国の纏向遺跡を「邪馬台(ヤマト)」と発音するようにしたと推理している。

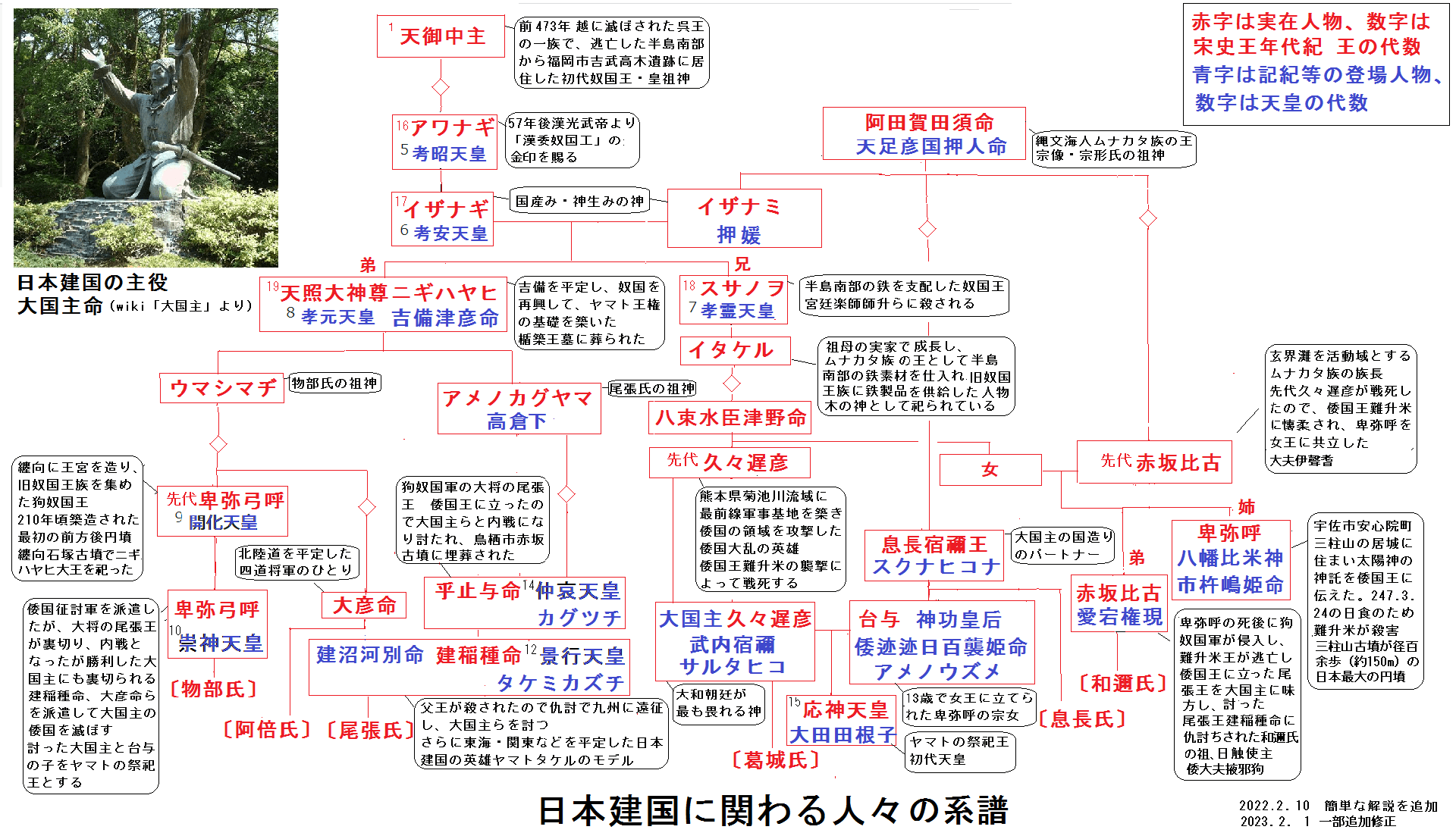

ヤマト王権の成立過程と主要な人物の系譜については以下の図のとおり推理している。

二世紀末から三世紀末にかけて三回の大乱を経験した倭国は、五世紀後半の雄略天皇が登場するまで、皇位継承争いで天皇暗殺事件が頻発するが、大きな内乱は起こらず、ヤマト政権は武力を背景にしてはいるが、建前として「言向(ことむ)け和(やわ)する」ことで大きな和の国が生まれたという意味で大和国としたのだ。ただし、「大倭」がこのように「大和」と書かれるのは、随分と後のようだ。『日本の歴史において、「やまと」の表記が「大和」に統一されたのは757(天平宝字元)年頃と考えられており、同年発布された「養老律令」が「大和」表記の普及に大きな影響を果たしたと考えられています。』とある(『「大和」という言葉の使用は七世紀からで、それまでは存在しなかった? 〜ヤマト政権のアイデンティティ』 Japaaanマガジン 歴史・文化 湯本泰隆@2021/12/12 より引用)。

国号を倭国から日本国と変更したときには、「旧唐書」に見られるようにシナ人は日本国が金印を賜った倭の奴国とは全く別の国ではないかと疑ったようだ。しかし、日本は古の倭の奴国で、都を筑紫の日向宮から大和(邪馬台)に王宮を遷した歴代の奴国王と天皇の名前が記載された王年代紀を、十世紀に東大寺の僧が入宋して献上することによって納得してもらったということで、シナの正史「新唐書」から倭国のことを「日本」と明記されるようになったのだ(「日本国」へ、八百年も掛かったのか?(;´Д`))。

応神天皇の崩御後にスサノヲ・大国主系の豪族とニギハヤヒ系豪族の権力争いを背景とする皇位継承問題が起こり混乱するが、その中で半島の情勢も、広開土王碑に見られるように一層厳しくなった。新羅や百済の領土を頻繁に侵略する高句麗の南下を抑える必要性が生じた。そのために、倭の五王は劉宋に朝貢して冊封体制に入って官爵を求めた。

倭の五王の最後の武王雄略天皇が即位すると、より強いヤマト王権による中央集権化を目指して、皇位継承権のあるライバルの皇子たちも抹殺し、彼らの後ろ盾だった実力者葛城氏を討ち、葛城氏と近い関係だった吉備国まで討った(日本書紀では吉備氏の乱としている)。ニギハヤヒ大王の嫡孫(日本書紀の崇神天皇)の子孫だった吉備王は、物部氏が領地とする筑紫や半島南部の鉄生産地である任那・伽羅を支配していたようだ。また、雄略天皇はニギハヤヒ大王系の播磨国や伊勢国も討伐し国内で強権を振るって半島に出兵し、成果を上げた。

雄略天皇が崩御すると、日本書紀では清寧天皇が即位し、その後は履中天皇の孫の弘計・億計兄弟が即位したとあるが(弟が先に即位)、実際は兄の子がヤマトの豪族らの協議で武烈天皇に即位したと推理しているので、その間は空位だったと考えている(詳細は「天智天皇とは何者だ?( その4 )」参照)。

ニギハヤヒ系の豪族に支援された武烈天皇は半島に出兵して新羅を抑え、弱体化した百済の東城王を暗殺した伯済国の倭人嶋君(武寧王)を百済王に立てたと推理している(詳細は「【衝撃】百済王のなぞ?いつ・誰が背乗りした?」参照)。

武烈天皇が後継者を決めずに崩御したので、日本書紀ではヤマトの豪族らが合意で、応神天皇五世孫の継体天皇を即位させたとあるが、継体天皇は史実を誤魔化すために創作した天皇と推理している(詳細「「継体持統」によって架空の天皇を示唆したのか?(@_@)」参照)。その史実というのは、ニギハヤヒ大王嫡孫の吉備王が雄略天皇に討たれて筑紫に逃亡した王子が物部氏に匿われていたが、ヤマトの大王の後継者が不在となったので筑紫の物部氏を後ろ盾にしてヤマトに乗り込んで大王(欽明天皇)となったと推理している。日本書紀では母が尾張氏であった安閑天皇・宣化天皇が即位したとなっているが、架空の天皇と考えている。欽明天皇の皇后石姫皇女(いしひめのひめみこ)は宣化天皇の皇女としているが、欽明天皇は百済との結びつきが強いので石姫は武寧王の血筋ではないかと考えている。

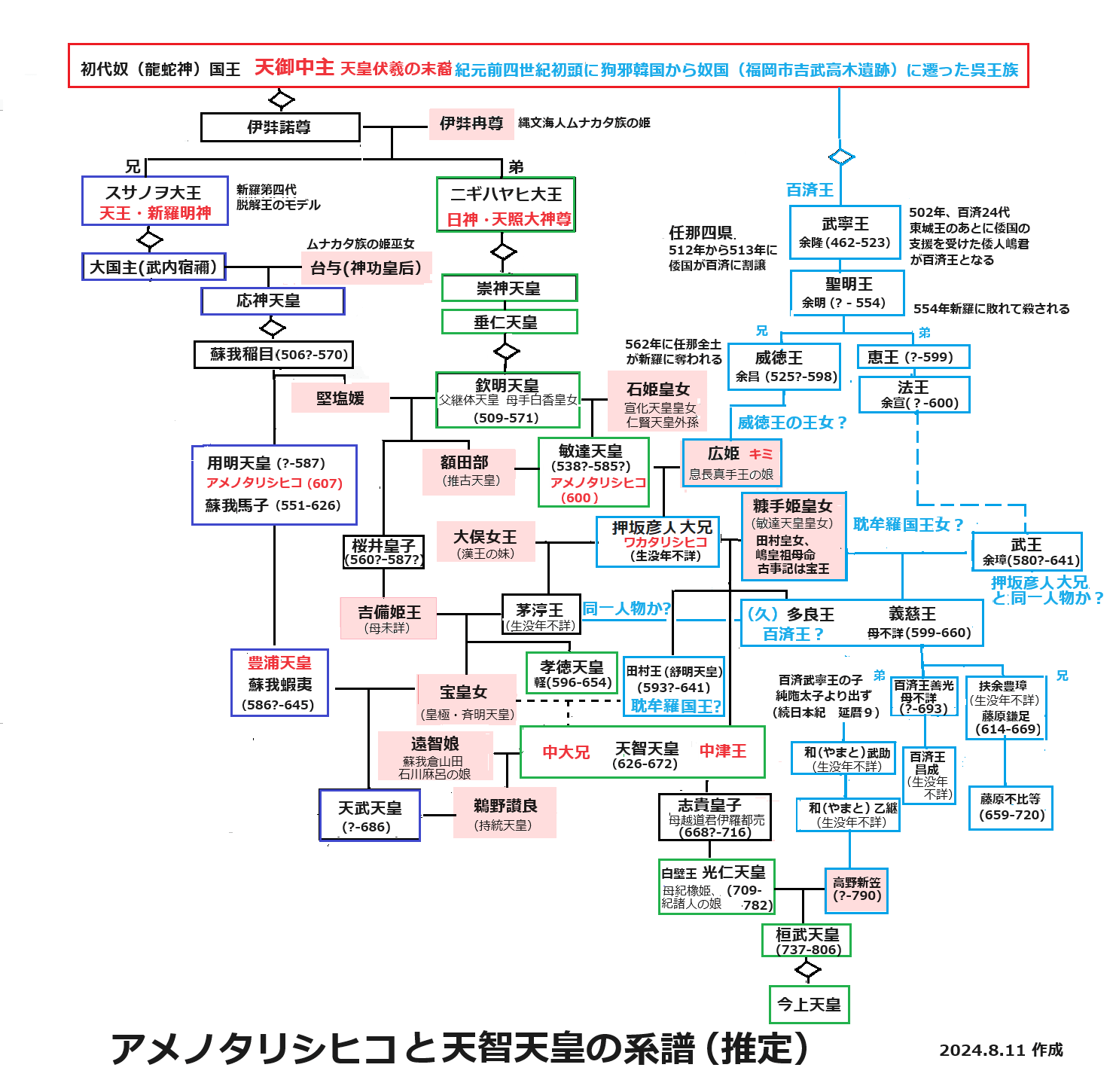

欽明天皇と皇后石姫との間に生まれた敏達天皇が600年に遣隋使を送って文帝にヤマトの大王の政治理念が「俀王以天為兄以日為弟(天は倭王の兄、日は倭王の弟)」と述べたことからヤマトの大王の系譜が判明した。兄はスサノヲで、弟はニギハヤヒなのだから、スサノヲの弟ニギハヤヒの嫡孫のアメノタリシヒコがヤマトの大王となっていることを示しているのだ(詳細は「【分かった】アメノタリシヒコの正体!」参照)。

敏達天皇の後の用明天皇の時代に蘇我氏と物部氏の間で崇仏戦争があったと日本書紀は述べている。崇仏派の蘇我馬子が廃仏派の物部守屋を討ったとされているが(日本書紀の丁未の乱)、史実は604年頃蘇我馬子とされた応神天皇系の用明天皇がニギハヤヒ系の敏達天皇を討ってヤマトの大王位を取り戻した史実を隠したと推理している。用明天皇は同じ倭王アメノタリシヒコとして607年に隋の煬帝に有名な手紙「日出處天子致書日没處天子無恙云云(日出ずる所の天子、書を日没する所の天子に致す。恙なきや、云々。)」を送っており、天子はスサノヲの子孫を意味することから推理した。

用明天皇の後に即位した豊浦天皇(万葉集研究家渡辺康則「聖徳太子は天皇だった」(大空出版)参照)が日本書紀で蘇我蝦夷とされた人物であり、宝皇女(敏達天皇の皇太子押坂彦人大兄皇子の孫)との間に大海人皇子(天武天皇)が生まれたと推理している。押坂彦人大兄皇子と糠手姫皇女(別名:田村皇女・嶋皇祖母命、古事記は「宝王(たからのひめみこ)」と正体を暴露)との間に生まれた三人の王のひとり中津王(中大兄)が豊浦天皇を討った天智天皇だと突き止めた。日本書紀の蘇我入鹿を討った乙巳の変も作り話だった。(詳細は「天智天皇とは何者だ?( その4 )」参照、ややこしい話なので、以下の系図参照)。天智天皇はヤマトで即位したヤマトの大王ではなく九州物部氏を後ろ盾にして、百済復興のために白村江に大軍を送ったが唐・新羅連合軍に敗れた。

ヤマトの豪族が合議して即位させたとする継体天皇は本来真っ先にヤマトで即位するはずなのだが、天智天皇と同様にヤマトで即位していないのだ。継体天皇は欽明天皇のヤマトの大王乗っ取り事件の史実を隠すために登場させた架空の天皇なのだが、天智天皇の不自然なヤマトの大王の即位を誤魔化すためにも前例として創作されたと分かる。日本書紀は不自然な話を、そういう前例を創作して誤魔化す癖がある。応神天皇崩御後の皇位継承争いの史実を隠すために、神武天皇を創作して同様な話で誤魔化している(詳細は「【発見!】仁徳天皇の怖い秘密?」」参照)。持統天皇の前に皇后が即位した二人の女帝(推古天皇と皇極・斉明天皇)の前例も創作している。だからその後のすべての女帝も創作だと容易に分かる(^_-)-☆

天智天皇崩御後に、大海人皇子(天武天皇)が壬申の乱で大友皇子を討ちヤマトの大王となり、中央集権を実現したが、崩御後に皇后とされた鵜野讃良(天智天皇皇女)と藤原不比等が組んで、即位していた高市皇子(宗形天皇)を暗殺し、鵜野の孫軽王(軽皇子、文武天皇、草壁皇子の子)を十五歳で即位させ、妃に不比等の娘宮子をつけ、外戚として実権を振るった。藤原氏に都合の好い大宝律令を制定し、日本書紀で建国の史実を神話に閉じ込め、歴史を改ざんしたと判明した(詳細は「日本の古代史が謎な理由?」参照)。

いずれの天皇の系譜も第十七代伊弉諾尊が皇祖神として繋がるのだが、天智天皇の孫の光仁天皇から今上天皇まではニギハヤヒ大王の子孫の天皇となっていると推理している。天皇の称号の由来は初代奴国王天御中主の祖神である中国(なかつくに)神話の始祖神天皇伏羲に由来するので、天御中主の嫡孫である大王(おおきみ)の称号なのだ(詳細は「【大発見!】天皇家のルーツの証拠!」参照)。初代神武天皇というのは初代ヤマトの祭祀王応神天皇の史実を誤魔化すために日本書紀で創作された、応神天皇の虚像だった。日本における初代天皇は天皇伏羲の末裔の初代奴(ナーガ、龍蛇神)国王の天御中主ということになる。

従来の日本古代史に氾濫する何とか王朝説は存在せず、天皇の位は天御中主の子孫の男系男子が継いで尊(みこと)と号してきたのだ(詳細は「本来、中国(なかつくに)は日本の古称だぞ!」参照)-☆

(注1)呉の紀年銘鏡が2面日本で出土している。山梨県取居原古墳出土の赤烏元年銘鏡と、兵庫県安倉古墳出土の赤烏七年銘鏡の対置式神獣鏡である。日本で出土したものではないが、呉の紀年鏡が日本で保有されている。黄武元年銘神獣鏡(五島美術館蔵)と黄武二年銘の神獣鏡(個人蔵)である。 (20-9.日本で出土する呉の鏡 [20.青銅器の鉛同位体比の秘密])

「三角縁神獣鏡のうち、銘文中に魏の年号が記された鏡が4面ある。島根県雲南市加茂町大字神原・神原神社古墳出土の「景初三年」鏡、群馬県高崎市柴崎町蟹沢・蟹沢古墳、兵庫県豊岡市森尾字市尾・森尾古墳、山口県周南市竹島御家老屋敷古墳の3古墳から出土した同型の「正始元年」鏡3面である。これらの鏡4面は、すべて文様の神像と獣形像が同じ方向に並ぶ同向式である。」とあるが(wiki「三角縁神獣鏡」より)、これらは280年に呉が滅んだ後に呉の工人が同盟国の倭国に逃亡し、ヤマト政権が邪馬台(ヤマト)国の後継国であることを示すために、卑弥呼が魏の朝廷から与えられた鏡であると主張する目的で作らせたフェイク鏡だと推理している。当時の三角縁神獣鏡はシナ大陸では出土していないので、日本で作られたものと考えている。

【関連記事】

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有

倭国大乱が起こった二世紀末と日本建国の戦いのあった三世紀末の戦争の痕跡を発見したので、日本書紀の内容が史実を誤魔化したと判明した(#^.^#)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

「ï、ë、ö」では無く、或いは、も含めて「wi(ウイ:ゐ),we(ウエ:ゑ),wo(ウオ:を)」の様な気もしますが、どうでしょう?

YaMaTwo(ヤマトウオ)

「大和(ヤマト)」の発音は「ヤマトヲ」と「ヤマトウ」の中間ということで「ヤマトゥ」としました。

ウムラウトを使った表記にされてますが、弥生人の言葉を直接聞いて表記したわけではないのですが、それがおっしゃるものが近いのかもしれません。

「ゐ」、「ゑ」は戦前まで使われていましたが、「い」や「え」と違う発音のようですからね。「を」は「お」と区別できますし、今でも使われていますからね。