マイクロエース製芝山3600形3618F(3618F-2)は京成3600形3618F芝山色(3618F-2)への改装が決定しました。

手始めにクハ3618,クハ3611の前面[SR]マーク印刷を剥離しました。

続けて側面も京成仕様へ変更しますが全車が入場対象になっています。

芝山3600形3618F。

[3618F-2]:3618-3617-3616-3607-3606-3613-3612-3611。

帯色に変化はなく[K'SEI]マーク貼付と[芝山鉄道]ステッカー剥離が実施されました。

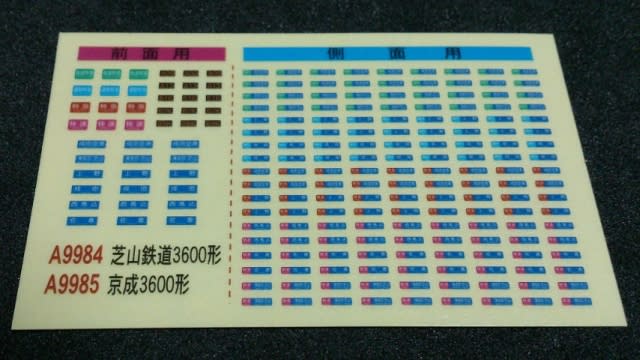

何れもジオマトリックス製インレタで再現します。

先ずクハ3618を入場させました。

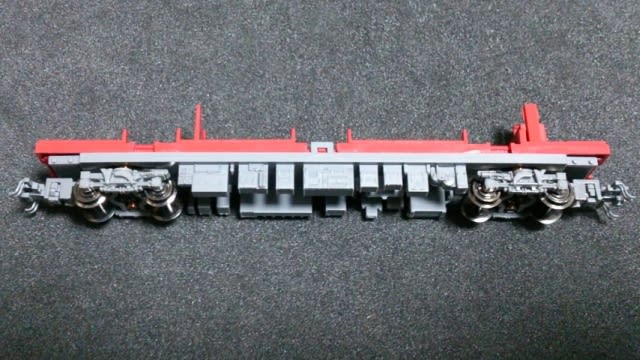

入工中のクハ3658,クハ3618 (3658F,3618F-2)。

[K'SEI]マークは中央扉戸袋吹寄への転写です。

一方[芝山鉄道]ステッカー印刷は剥離せず[Keisei]社名板インレタで覆う工程にしました。

これなら転写目標にもなり得るため効率が上がると考えました。

[芝山鉄道]ステッカーの上に転写した[Keisei]社名板。

[Keisei]社名板インレタはファイアーオレンジ地です。

従ってヒューマンレッドとは色温度が異なります。

ただ[Keisei]表記と赤色系統が肝心であり気にならないと思います。

位置が高過ぎた[K'SEI]マーク。

社名板インレタは位置合わせの入力を誤ると転写されてしまうほど繊細です。

台紙へセロハンテープを貼り付けた後はできる限り車体との接触を避けました。

これに対して各々が単独で構成される[K'SEI]マークの転写力は低めでした。

クハ3658を参考にした[K'SEI]マーク位置 (クハ3658,クハ3618)。

銀色塗装のせいかいつも通りに進めてもなかなか全てが揃ってくれません。

また目標がないためクハ3658と見比べながら大凡の位置へ転写するしかありませんでした。

ようやく一区切りと思いましたが海側が幕板寄へ偏位していました。

準備した破損品のTNカプラーSP。

余りにもバランスが悪くせっかくの[K'SEI]マークでしたが剥がしました。

転写を安定させるため戸袋吹寄を消しゴムで均し再挑戦しています。

これが奏功したかは分かりませんが一発で決まり時間も大幅に短縮されました。

細工中のTNカプラーSP用カバー (加工品,原形品)。

今までに投入した3600形先頭車にはTNダミーカプラーを採用してきました。

しかし別件でTNカプラーが必要となりTNカプラーSPへの変更を画策してみました。

購入当時からの破損品を緊急予備品に廻していたためこれを再用しています。

組み込めた細工済TNカプラーSP。

TNダミーカプラーに準拠してカバー前端を短縮しました。

ちょうど品番刻印がありここまで詰めました。

フレームとの嵌合箇所が後端側にあるため簡単には外れないと考えています。

TNカプラーSPに変わった運転台側。

この細工により運転台側にもTNカプラーSPが取り付けられるようになりました。

カバー以外は未加工で取り付けや機能は原形品と変わりません。

従ってTNダミーカプラーとは異なり剛性低下は防げると思います。

問題無く嵌合した床板。

但しジャンパ連結器の支持が弱くなった可能性があります。

カバー前端を全面的に切除するとジャンパ連結器まで失ってしまいます。

この時点では存置を選び現物合わせで上部を薄く削りました。

カプラーが異なる床板 (クハ3618,クハ3618)。

まだTNカプラーSPの予備品は増えていません。

編成増備の都度端数が生じますが遣り繰りに労する状況が続いています。

そのため3600形専用とはせず予備品兼用にするつもりでした。

クハ3618,クハ3618 (3618F,3618F-2)。

連結面側は従来通りKATOカプラーAタイプです。

床板関連の工程を終え車体へと移行しました。

基本的に3668F現行仕様での整備を踏襲しています。

分解前のクハ3618。

行先表示器を基準幕に改めるため側面窓セルを取り外しました。

運転台側用は分割されておらず一体で撤去できました。

引き続き裏面のみをマッキーで塗り潰しました。

青マッキーで塗り潰した側面行先表示器。

側面窓セルを撤去したため導光体ケースも同時に脱落しています。

行先表示器用導光体前端を青色化する強力発光対策を施しました。

運行番号は旧3658Fで使用していた富士川車輛工業製[A01]表示ステッカーを再用しています。

[A01]。

やはり貫通扉窓セルは接着されていませんでした。

3618F-1も同様であり個体差よりも製造ライン都合のような気がします。

種別表示器窓を切り落とし現れた断面をマッキーで塗り潰しました。

ゴム系接着剤で固定した貫通扉窓セル。

3618F-1では固定用のゴム系接着剤量が多過ぎ種別幕交換に支障が出てしまいました。

但しモハ3628現行仕様(3668F)は少な過ぎたようで貫通扉窓セル脱落が脱落しました。

加減が難しくひとまず上下2点への塗布に変更しています。

反転させて組み込んだ前尾灯レンズ。

芝山籍当時に色地種別幕へ交換されており選択肢は限定されます。

やはり3858Fから撤去した色地[快速]表示を再用しました。

なおばらつきが見られる前尾灯レンズ方向ですが3618F-2は凸形でした。

ジャンパ連結器モールドを切除したTNカプラーSP。

当方では凹形で統一しているためクハ3618もこれに倣っています。

組み立てへ戻ろうとしたところTNカプラーSPのジャンパ連結器が大きく傾いていました。

何かの拍子で触れたようですが根元が白く変色するほど負荷が掛かっていました。

クハ3618 [A01 快速 成田]。

8両固定編成の3600形は連結を考慮せずに製造されました。

その経緯からジャンパ連結器は必要ないと考えジャンパ連結器を切除しています。

これにより車体との現物合わせは要さなくなりました。

クハ3618 点灯試験[A01 快速 成田]。

先に[A01 快速]表示が決定したため当時の運用を確認してみました。

その中から行先設定を行いマイクロエース製[成田]幕ステッカーを貼り付けています。

これは3618F付属品ではなく3300形3320F標準色用です。

↓

京成3600形クハ3618芝山鉄道色(3618F-2:クハ3618 改装,側面行先表示器基準幕再現施工)。

京成3600形クハ3618F芝山色(3618F-2)が竣工しました。

側面見附は変化し[K'SEI]マークや[Keisei]社名板が効果を発揮していると感じました。

その他TNカプラーSPへの細工が大収穫でした。

●芝山鉄道線

※集約:2024年11月11日

※改訂:2024年11月12日

手始めにクハ3618,クハ3611の前面[SR]マーク印刷を剥離しました。

続けて側面も京成仕様へ変更しますが全車が入場対象になっています。

芝山3600形3618F。

[3618F-2]:3618-3617-3616-3607-3606-3613-3612-3611。

帯色に変化はなく[K'SEI]マーク貼付と[芝山鉄道]ステッカー剥離が実施されました。

何れもジオマトリックス製インレタで再現します。

先ずクハ3618を入場させました。

入工中のクハ3658,クハ3618 (3658F,3618F-2)。

[K'SEI]マークは中央扉戸袋吹寄への転写です。

一方[芝山鉄道]ステッカー印刷は剥離せず[Keisei]社名板インレタで覆う工程にしました。

これなら転写目標にもなり得るため効率が上がると考えました。

[芝山鉄道]ステッカーの上に転写した[Keisei]社名板。

[Keisei]社名板インレタはファイアーオレンジ地です。

従ってヒューマンレッドとは色温度が異なります。

ただ[Keisei]表記と赤色系統が肝心であり気にならないと思います。

位置が高過ぎた[K'SEI]マーク。

社名板インレタは位置合わせの入力を誤ると転写されてしまうほど繊細です。

台紙へセロハンテープを貼り付けた後はできる限り車体との接触を避けました。

これに対して各々が単独で構成される[K'SEI]マークの転写力は低めでした。

クハ3658を参考にした[K'SEI]マーク位置 (クハ3658,クハ3618)。

銀色塗装のせいかいつも通りに進めてもなかなか全てが揃ってくれません。

また目標がないためクハ3658と見比べながら大凡の位置へ転写するしかありませんでした。

ようやく一区切りと思いましたが海側が幕板寄へ偏位していました。

準備した破損品のTNカプラーSP。

余りにもバランスが悪くせっかくの[K'SEI]マークでしたが剥がしました。

転写を安定させるため戸袋吹寄を消しゴムで均し再挑戦しています。

これが奏功したかは分かりませんが一発で決まり時間も大幅に短縮されました。

細工中のTNカプラーSP用カバー (加工品,原形品)。

今までに投入した3600形先頭車にはTNダミーカプラーを採用してきました。

しかし別件でTNカプラーが必要となりTNカプラーSPへの変更を画策してみました。

購入当時からの破損品を緊急予備品に廻していたためこれを再用しています。

組み込めた細工済TNカプラーSP。

TNダミーカプラーに準拠してカバー前端を短縮しました。

ちょうど品番刻印がありここまで詰めました。

フレームとの嵌合箇所が後端側にあるため簡単には外れないと考えています。

TNカプラーSPに変わった運転台側。

この細工により運転台側にもTNカプラーSPが取り付けられるようになりました。

カバー以外は未加工で取り付けや機能は原形品と変わりません。

従ってTNダミーカプラーとは異なり剛性低下は防げると思います。

問題無く嵌合した床板。

但しジャンパ連結器の支持が弱くなった可能性があります。

カバー前端を全面的に切除するとジャンパ連結器まで失ってしまいます。

この時点では存置を選び現物合わせで上部を薄く削りました。

カプラーが異なる床板 (クハ3618,クハ3618)。

まだTNカプラーSPの予備品は増えていません。

編成増備の都度端数が生じますが遣り繰りに労する状況が続いています。

そのため3600形専用とはせず予備品兼用にするつもりでした。

クハ3618,クハ3618 (3618F,3618F-2)。

連結面側は従来通りKATOカプラーAタイプです。

床板関連の工程を終え車体へと移行しました。

基本的に3668F現行仕様での整備を踏襲しています。

分解前のクハ3618。

行先表示器を基準幕に改めるため側面窓セルを取り外しました。

運転台側用は分割されておらず一体で撤去できました。

引き続き裏面のみをマッキーで塗り潰しました。

青マッキーで塗り潰した側面行先表示器。

側面窓セルを撤去したため導光体ケースも同時に脱落しています。

行先表示器用導光体前端を青色化する強力発光対策を施しました。

運行番号は旧3658Fで使用していた富士川車輛工業製[A01]表示ステッカーを再用しています。

[A01]。

やはり貫通扉窓セルは接着されていませんでした。

3618F-1も同様であり個体差よりも製造ライン都合のような気がします。

種別表示器窓を切り落とし現れた断面をマッキーで塗り潰しました。

ゴム系接着剤で固定した貫通扉窓セル。

3618F-1では固定用のゴム系接着剤量が多過ぎ種別幕交換に支障が出てしまいました。

但しモハ3628現行仕様(3668F)は少な過ぎたようで貫通扉窓セル脱落が脱落しました。

加減が難しくひとまず上下2点への塗布に変更しています。

反転させて組み込んだ前尾灯レンズ。

芝山籍当時に色地種別幕へ交換されており選択肢は限定されます。

やはり3858Fから撤去した色地[快速]表示を再用しました。

なおばらつきが見られる前尾灯レンズ方向ですが3618F-2は凸形でした。

ジャンパ連結器モールドを切除したTNカプラーSP。

当方では凹形で統一しているためクハ3618もこれに倣っています。

組み立てへ戻ろうとしたところTNカプラーSPのジャンパ連結器が大きく傾いていました。

何かの拍子で触れたようですが根元が白く変色するほど負荷が掛かっていました。

クハ3618 [A01 快速 成田]。

8両固定編成の3600形は連結を考慮せずに製造されました。

その経緯からジャンパ連結器は必要ないと考えジャンパ連結器を切除しています。

これにより車体との現物合わせは要さなくなりました。

クハ3618 点灯試験[A01 快速 成田]。

先に[A01 快速]表示が決定したため当時の運用を確認してみました。

その中から行先設定を行いマイクロエース製[成田]幕ステッカーを貼り付けています。

これは3618F付属品ではなく3300形3320F標準色用です。

↓

京成3600形クハ3618芝山鉄道色(3618F-2:クハ3618 改装,側面行先表示器基準幕再現施工)。

京成3600形クハ3618F芝山色(3618F-2)が竣工しました。

側面見附は変化し[K'SEI]マークや[Keisei]社名板が効果を発揮していると感じました。

その他TNカプラーSPへの細工が大収穫でした。

●芝山鉄道線

※集約:2024年11月11日

※改訂:2024年11月12日