マイクロエース製京成3600形モハ3603+モハ3602標準色後期仕様(3658F)を入場させました。

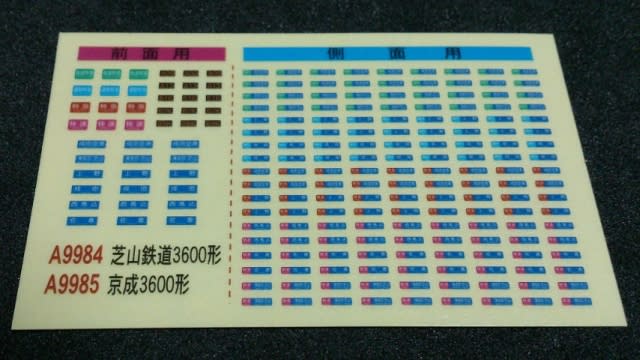

両者共通の工程は側面行先表示器への色挿しでした。

更にモハ3602では動力ユニット整備が加わっています。

京成3600形モハ3603 標準色後期仕様(3658F)。

モハ3657+モハ3656で中間車の構造が掴めました。

3668F標準色後期仕様から続く側面窓セル撤去にも慣れが出てきました。

ただ設計上窮屈な箇所がありなかなか作業速度向上は望めなくなっています。

入工中のモハ3603。

モハ3603用側面窓セルも接着固定されていませんでした。

やはり妻面窓セルで支える構造をしているようです。

但し剛性は変わっていないらしくS字形成形部の取り扱いに気を払いました。

↓

モハ3603標準色後期仕様(3658F:側面行先表示器基準幕再現施工)。

続いての入場車はモハ3602(動力ユニット搭載車)です。

竣工を急いだモハ3621(3668F)では動力ユニット整備を先送りしました。

時間が確保できると予想したモハ3602は当初から工程に整備を組み込んでいます。

入工中のモハ3602(3658F)。

やはりモーターカバーの剛性が低く感じました。

3300形3304F/3344F標準色よりも明らかに軟らかくなっています。

床下機器モールドが異なるモハ3621も全く同様で今後同社製品の標準になるかもしれません。

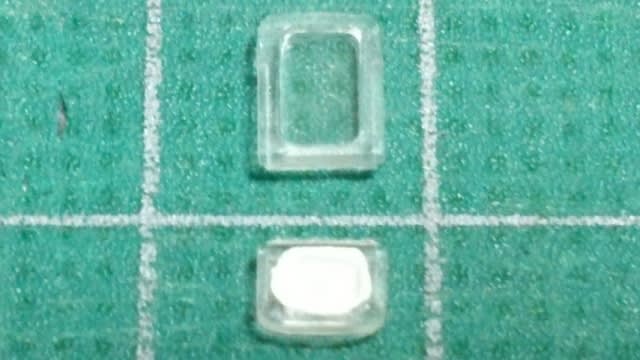

台枠から分離したユニットカバー。

一方台枠とユニットカバーを固定する嵌合爪は非常に固くなりました。

車体中央寄の2箇所へプラスチックドライバーを差し込んだまま両端の嵌合を解いています。

導電板は綺麗でしたが将来の酸化対策としてラプロスで磨きました。

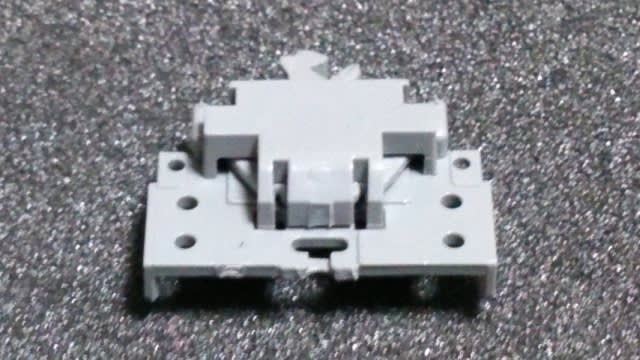

ややグリス量が減ったFS-513動力台車(上野寄)。

純正グリスは思ったほどの量ではなかったものの白塊が見られました。

グリスの質に変更はないと思い清掃の後にタミヤ製グリスを添加しています。

3304F/3344F並を予想していたため想定外が続いた整備となりました。

↓

モハ3602標準色中期仕様(3658F:動力ユニット整備,側面行先表示器基準幕再現施工)。

モハ3603+モハ3602標準色中期仕様(3658F)が竣工しました。

組み立て前にマッキーのペン先が側面行先表示器裏面まで届くか試してみました。

その結果細字,極細字とも十分に触れられると確認できました。

斑なく塗り潰せるようなら作業時間短縮に繋がるかもしれません。

※分割:2024年10月25日

※改訂:2024年10月25日

両者共通の工程は側面行先表示器への色挿しでした。

更にモハ3602では動力ユニット整備が加わっています。

京成3600形モハ3603 標準色後期仕様(3658F)。

モハ3657+モハ3656で中間車の構造が掴めました。

3668F標準色後期仕様から続く側面窓セル撤去にも慣れが出てきました。

ただ設計上窮屈な箇所がありなかなか作業速度向上は望めなくなっています。

入工中のモハ3603。

モハ3603用側面窓セルも接着固定されていませんでした。

やはり妻面窓セルで支える構造をしているようです。

但し剛性は変わっていないらしくS字形成形部の取り扱いに気を払いました。

↓

モハ3603標準色後期仕様(3658F:側面行先表示器基準幕再現施工)。

続いての入場車はモハ3602(動力ユニット搭載車)です。

竣工を急いだモハ3621(3668F)では動力ユニット整備を先送りしました。

時間が確保できると予想したモハ3602は当初から工程に整備を組み込んでいます。

入工中のモハ3602(3658F)。

やはりモーターカバーの剛性が低く感じました。

3300形3304F/3344F標準色よりも明らかに軟らかくなっています。

床下機器モールドが異なるモハ3621も全く同様で今後同社製品の標準になるかもしれません。

台枠から分離したユニットカバー。

一方台枠とユニットカバーを固定する嵌合爪は非常に固くなりました。

車体中央寄の2箇所へプラスチックドライバーを差し込んだまま両端の嵌合を解いています。

導電板は綺麗でしたが将来の酸化対策としてラプロスで磨きました。

ややグリス量が減ったFS-513動力台車(上野寄)。

純正グリスは思ったほどの量ではなかったものの白塊が見られました。

グリスの質に変更はないと思い清掃の後にタミヤ製グリスを添加しています。

3304F/3344F並を予想していたため想定外が続いた整備となりました。

↓

モハ3602標準色中期仕様(3658F:動力ユニット整備,側面行先表示器基準幕再現施工)。

モハ3603+モハ3602標準色中期仕様(3658F)が竣工しました。

組み立て前にマッキーのペン先が側面行先表示器裏面まで届くか試してみました。

その結果細字,極細字とも十分に触れられると確認できました。

斑なく塗り潰せるようなら作業時間短縮に繋がるかもしれません。

※分割:2024年10月25日

※改訂:2024年10月25日