生命誌研究者・中村桂子先生に聞く、生命と老いのお話「人間は“生きもの”として生きることが大事」

みんなの介護 賢人論 より 231003

「生命誌」研究ーーそれは科学による知見を大切にしつつも、これまで科学が答えられずにいた「私とはなにか、私たちはどこからきてどこへ行くのか」という根源的な問いに応えるべく、生きものすべての歴史と関係を知り、生命の歴史物語を読み取る作業です。

そんな「生命誌」研究の提唱者かつ第一人者である中村桂子先生に、生命誌目線から「介護」や「老い」についてのお話をお聞きしました。

⚫︎人間とは「生きもの」である

ーーまずは先生が研究されている「生命誌」について、改めて教えていただけますでしょうか。

「人間は生きものであり、自然の一部」というあたりまえのことを基本に、生きているとはどういうことか、どのように生きたらよいかを考えるのが生命誌の仕事です。

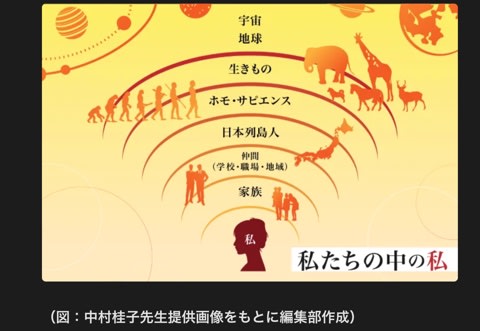

「人間は生きもの」という言葉の内容を具体的に、美しく表現したいと考えて描いたのがこの図、「生命誌絵巻」です。

(「生命誌絵巻」(1993年)原案:中村桂子先生 協力:団まりな氏 画:橋本律子氏)

▶︎最も基本的なことは次の4つです。

第1は、扇の天にあるさまざまな生きものたち。生きものは多様だということです。

第2は、その多様な生きものはすべて、扇の要(かなめ:根元にある軸のこと)にある、40億年ほど前には海中にいた祖先細胞から進化してきたということです。非常に多様だけれど祖先は1つ、皆仲間です。

第3は、すべての生きものが40億年の歴史を持ち、それぞれにその特徴を活かして暮らしているのであり、優劣はないということです。

そして最後に、その中に人間もいること。現代社会は、人間は扇の外から他の生きものを支配できると考えて動いていますが、それは違います。「上から目線」でなく、「中から目線」で生きものたちを見ましょう。

今の社会はあまりにも「個」だけに目を向け、「“自分”探し」で悩んでいます。

もちろん「私」は唯一無二の存在であり、大事です。けれど、生命誌で明らかなように、「私」は必ず「私たち」の中の「私」、しかもそれはアリや蝶、薔薇の花ともつながった、「私たち生きものの中の私」なのです。そう考えると、外へと開かれた大らかな気持ちになります。

(図:中村桂子先生提供画像をもとに編集部作成)

⚫︎生命は個体の死によって多様に進化していく

ーー小学生の質問のようになってしまうのですが、そもそも生命はなぜ老い、死んでいくのでしょうか。

本来細胞は死なずに続いていくものでしたが、進化によって性が生まれ、個体が生まれた時に「死」ができました。

なぜそのように進化したのか。

多様になれるからでしょう。多様になれば、生きもの全体としては続いていけますから。

個人としての死はそれぞれの受け止め方がありますが、「老い」や「死」は生きものの長い歴史の中で生まれたものとしてあるのだということですね。

ーー先生ご自身は、歳を重ねていくことをどのように捉えられていますか?

実感としては30代、40代、50代といつも「私にとっての私」は変わりませんね。

30年前の自分と客観的には違うのは充分分かっていますが、主観的には同じです。ただ1日1日自分を積み重ねていく。それが生きるっていうことじゃないでしょうか。

⚫︎人間以外の生きものも「介護」をするのか?

ーー「介護をする」ということは、人間に固有の行動なのでしょうか?

「介護」という意識で体系的なお世話をするのはもちろん人間だけですが、弱った仲間の手助けをすることは、他の生きものもやりますね。相手への「共感」があるからです。

「共感をする」という行動は、人間に固有のことだと思われてきました。

「共感」には、まず「自分が自分であること」、「相手が相手であること」を理解していることが前提となるからです。

人間は3歳頃から自分は自分、相手は相手と理解できることが分かっていました。自分の気持ちが分かると、相手も同じような気持ちを持っていると考えるわけです。「心の理論」(※)と言いますが、それは人間に固有のことだと思われていました。

※他者の信念や心の状態を推測し、理解する能力のこと

ですが、近年の研究では、多くの生きものが自己と他者を識別できることが分かってきています。

鏡を見せて、映っているのが自分だと分かるかどうかをみると、チンパンジーはもちろん、最近ではお魚なんかも分かるという実験が行われています。自己と他者を識別し、「共感」が生まれ、相手を思いやれます。他の個体をケアすることにつながりますね。

ーーちなみに先生ご自身は「介護」と聞いて、どのようなイメージをお持ちになりますか?

87歳ですので、そろそろ自分が介護される側ですが、幸い今のところ庭のお掃除やお料理など、日常生活は自分でできる状況です。

そこで「介護される」体験はないのですが、とても難しいことではないかと思っています。介護をしてくださる方にとっても、自分にとっても負担です。なるべく重荷にならないようにしたいのに、身体の自由がきかないという状況ですから、難しいですよね。「上手に介護をされる」ということを考えます。

自分で言うのも変ですけれど、私は素直なので、物事をねじ曲げて考えたりはしません(笑)。なので、「介護される側」に回る日が来た時も、私のままでいけたら、と思います。

仕事で忙しくしていましたので、両親の面倒は妹と弟がみてくれました。両親は長い間自宅で二人暮らしをしていたのですが、最後は逗子のケアマンションに移りました。

時々会いに行くだけで、介護らしい介護をできなかったことにはずっと引け目を感じています。両親の介護を引き受けてくれたきょうだいには本当に感謝をしています。

ーー働きながら介護をするのはほんとうに難しいですよね…。

気持ちとしては、家族で面倒を見られたらいいなと思うんです。

もちろん、人によって事情が違いますし、前提として制度やシステムが整っていることは大切です。でも、私個人の感情としては…。

生命誌の研究をしているとつくづく考えさせられるのですが、生きものの世界に「正解」はありません。生きものである人はひとりひとり違うので、共通する「正解」も「間違い」もないと思っています。介護の形もそうではないでしょうか。

ただ,子ども時代,若者時代,働く時期,赤ちゃんを育てる時期,老いて死んでいく時期…それぞれのライフステージを社会全体が支えますよ、という状況であることを望みます。

ーー生命誌研究の中で、ご自身の価値観が変わった点はありますか?

生命誌の勉強は、私の生き方の基本になっています。

私たちは同じ地球上の生きものという仲間である、と思うので、お金や権力で動くのはいや。そのようなものへの欲はなくなりますね。

だからこそ、生命誌をみなさんが知ってくださればおかしな格差やヘイトスピーチなどなく戦争なんかもなくなるのではないか、社会は良くなるはずと思い、本を書いたり、こうやって取材をお受けしたりするわけです。

生きものとして見ると、今の社会は間違った道を歩いていると思うんです。

ーーと、言いますと…?

今の社会は一言で表すなら「新自由主義」と「金融資本主義」にもとづいて動いていますが、それは私が考える、生命誌を基本にした生き方とは異なります。

「新自由主義」は、1人1人が自己責任で生きるということ。具体的には、政府による市場や個人への介入を最小限にして、郵便局も何もかも民営化して競争させ、儲けた人が勝ち、ダメだった人は自己責任ですよ、としています。

そして「金融資本主義」は、お金を手段ではなく目的化して、「お金でお金を増やす」ことを良しとします。

資本主義はありだと思うんです。大根を作ってお金をいただき、そこで工夫をすると儲かる。

けれど、「お金でお金を生む」社会は、虚の社会になり、身体を持つ生きものの世界から離れ、生きものとしての質が落ちます。

昔、現金輸送車に積まれた約3億円の現金が白バイ警察官に扮(ふん)した男に奪われた「3億円事件」という事件がありました。その現金輸送車は工場従業員のボーナスを運ぶところだったのですが、3億円をやりとりするためには、大きなトランク3つに入れて運ぶ必要があったんですね。

ところが今や、何十億円をやりとりしようと、ネット上で完結します。クーラーの効いた部屋の中で、パソコンのボタンをポンを押せばいい。非常に「虚」の世界です。

今は「虚」の世界が拡張していますね。メタバースの世界や初音ミクちゃんが持てはやされ、小学生はプログラミングの授業を受けている。

もちろん、「虚」の世界はあっていいんです。でも、「実」の世界がベースにあって、それをよりよくするために「虚」があるのだと思います。

「実」の世界は面倒です。大根1本作るのも大変ですよね。「介護」だって、「実」の塊です。本当に大変なことですが、人間にとって不可欠な、根本的に必要なことです。

社会を変える力などありませんが、生命誌の研究をして、「人間は生きものだと実感しながら生きる生き方」をみなさんに伝え、それを知った方が一緒に考えてくださることを願っています。

⚫︎そもそも高齢化社会は「悪いもの」?

ーー日本は高齢化社会を迎えています。先生は現状をどのように捉えられていますか?

そもそも「高齢化社会」って、悪いものなんでしょうか。

野生の動物は弱ってきたら外敵に食べられますし、食べものも得にくくなりますので、群れが「高齢化」することはありません。けれど、人間は文明が発展したことにより、身体が弱ってきたとしても長生きすることができるわけです。それ自体はいいことですよね。

そして「高齢」という状態の位置づけについても改めて考えてみる必要があると思います。私が若い頃は、50歳で定年でした。当時は「50歳は高齢である」という価値観で、職場から切り捨てられていたのです。

⚫︎生命は個体の死によって多様に進化していく

ーー小学生の質問のようになってしまうのですが、そもそも生命はなぜ老い、死んでいくのでしょうか。

本来細胞は死なずに続いていくものでしたが、進化によって性が生まれ、個体が生まれた時に「死」ができました。

なぜそのように進化したのか。

多様になれるからでしょう。多様になれば、生きもの全体としては続いていけますから。

個人としての死はそれぞれの受け止め方がありますが、「老い」や「死」は生きものの長い歴史の中で生まれたものとしてあるのだということですね。

ーー先生ご自身は、歳を重ねていくことをどのように捉えられていますか?

実感としては30代、40代、50代といつも「私にとっての私」は変わりませんね。

30年前の自分と客観的には違うのは充分分かっていますが、主観的には同じです。ただ1日1日自分を積み重ねていく。それが生きるっていうことじゃないでしょうか。

⚫︎人間以外の生きものも「介護」をするのか?

ーー「介護をする」ということは、人間に固有の行動なのでしょうか?

「介護」という意識で体系的なお世話をするのはもちろん人間だけですが、弱った仲間の手助けをすることは、他の生きものもやりますね。相手への「共感」があるからです。

「共感をする」という行動は、人間に固有のことだと思われてきました。

「共感」には、まず「自分が自分であること」、「相手が相手であること」を理解していることが前提となるからです。

人間は3歳頃から自分は自分、相手は相手と理解できることが分かっていました。自分の気持ちが分かると、相手も同じような気持ちを持っていると考えるわけです。「心の理論」(※)と言いますが、それは人間に固有のことだと思われていました。

※他者の信念や心の状態を推測し、理解する能力のこと

ですが、近年の研究では、多くの生きものが自己と他者を識別できることが分かってきています。

鏡を見せて、映っているのが自分だと分かるかどうかをみると、チンパンジーはもちろん、最近ではお魚なんかも分かるという実験が行われています。自己と他者を識別し、「共感」が生まれ、相手を思いやれます。他の個体をケアすることにつながりますね。

ーーちなみに先生ご自身は「介護」と聞いて、どのようなイメージをお持ちになりますか?

87歳ですので、そろそろ自分が介護される側ですが、幸い今のところ庭のお掃除やお料理など、日常生活は自分でできる状況です。

そこで「介護される」体験はないのですが、とても難しいことではないかと思っています。介護をしてくださる方にとっても、自分にとっても負担です。なるべく重荷にならないようにしたいのに、身体の自由がきかないという状況ですから、難しいですよね。「上手に介護をされる」ということを考えます。

自分で言うのも変ですけれど、私は素直なので、物事をねじ曲げて考えたりはしません(笑)。なので、「介護される側」に回る日が来た時も、私のままでいけたら、と思います。

仕事で忙しくしていましたので、両親の面倒は妹と弟がみてくれました。両親は長い間自宅で二人暮らしをしていたのですが、最後は逗子のケアマンションに移りました。

時々会いに行くだけで、介護らしい介護をできなかったことにはずっと引け目を感じています。両親の介護を引き受けてくれたきょうだいには本当に感謝をしています。

ーー働きながら介護をするのはほんとうに難しいですよね…。

気持ちとしては、家族で面倒を見られたらいいなと思うんです。

もちろん、人によって事情が違いますし、前提として制度やシステムが整っていることは大切です。でも、私個人の感情としては…。

生命誌の研究をしているとつくづく考えさせられるのですが、生きものの世界に「正解」はありません。生きものである人はひとりひとり違うので、共通する「正解」も「間違い」もないと思っています。介護の形もそうではないでしょうか。

ただ,子ども時代,若者時代,働く時期,赤ちゃんを育てる時期,老いて死んでいく時期…それぞれのライフステージを社会全体が支えますよ、という状況であることを望みます。

ーー生命誌研究の中で、ご自身の価値観が変わった点はありますか?

生命誌の勉強は、私の生き方の基本になっています。

私たちは同じ地球上の生きものという仲間である、と思うので、お金や権力で動くのはいや。そのようなものへの欲はなくなりますね。

だからこそ、生命誌をみなさんが知ってくださればおかしな格差やヘイトスピーチなどなく戦争なんかもなくなるのではないか、社会は良くなるはずと思い、本を書いたり、こうやって取材をお受けしたりするわけです。

生きものとして見ると、今の社会は間違った道を歩いていると思うんです。

ーーと、言いますと…?

今の社会は一言で表すなら「新自由主義」と「金融資本主義」にもとづいて動いていますが、それは私が考える、生命誌を基本にした生き方とは異なります。

「新自由主義」は、1人1人が自己責任で生きるということ。具体的には、政府による市場や個人への介入を最小限にして、郵便局も何もかも民営化して競争させ、儲けた人が勝ち、ダメだった人は自己責任ですよ、としています。

そして「金融資本主義」は、お金を手段ではなく目的化して、「お金でお金を増やす」ことを良しとします。

資本主義はありだと思うんです。大根を作ってお金をいただき、そこで工夫をすると儲かる。

けれど、「お金でお金を生む」社会は、虚の社会になり、身体を持つ生きものの世界から離れ、生きものとしての質が落ちます。

昔、現金輸送車に積まれた約3億円の現金が白バイ警察官に扮(ふん)した男に奪われた「3億円事件」という事件がありました。その現金輸送車は工場従業員のボーナスを運ぶところだったのですが、3億円をやりとりするためには、大きなトランク3つに入れて運ぶ必要があったんですね。

ところが今や、何十億円をやりとりしようと、ネット上で完結します。クーラーの効いた部屋の中で、パソコンのボタンをポンを押せばいい。非常に「虚」の世界です。

今は「虚」の世界が拡張していますね。メタバースの世界や初音ミクちゃんが持てはやされ、小学生はプログラミングの授業を受けている。

もちろん、「虚」の世界はあっていいんです。でも、「実」の世界がベースにあって、それをよりよくするために「虚」があるのだと思います。

「実」の世界は面倒です。大根1本作るのも大変ですよね。「介護」だって、「実」の塊です。本当に大変なことですが、人間にとって不可欠な、根本的に必要なことです。

社会を変える力などありませんが、生命誌の研究をして、「人間は生きものだと実感しながら生きる生き方」をみなさんに伝え、それを知った方が一緒に考えてくださることを願っています。

⚫︎そもそも高齢化社会は「悪いもの」?

ーー日本は高齢化社会を迎えています。先生は現状をどのように捉えられていますか?

そもそも「高齢化社会」って、悪いものなんでしょうか。

野生の動物は弱ってきたら外敵に食べられますし、食べものも得にくくなりますので、群れが「高齢化」することはありません。けれど、人間は文明が発展したことにより、身体が弱ってきたとしても長生きすることができるわけです。それ自体はいいことですよね。

そして「高齢」という状態の位置づけについても改めて考えてみる必要があると思います。私が若い頃は、50歳で定年でした。当時は「50歳は高齢である」という価値観で、職場から切り捨てられていたのです。

それが55歳になり、60歳になり、65歳になっていった。つまり「高齢」という状態は状況によって変化します。

平均寿命が伸び、日本人であれば女性で87歳、男性で81歳までは平均して生きるようになりました。自分の寿命をできるだけ全うし、自分らしく生きていくことができるのがいいと思います。

平均寿命が伸び、日本人であれば女性で87歳、男性で81歳までは平均して生きるようになりました。自分の寿命をできるだけ全うし、自分らしく生きていくことができるのがいいと思います。

最期まで絵を描いている画家や、高齢になってから俳句を始めた方などさまざまな例がありますから、そんな生き方を1人1人ができる社会がいいと思います。自分に合わせて。

出生率を無理に上げる,しかもお金でそれを動かそうとするのはよいことには思えません。

そもそも、地球の大きさから考えたら、80億人は多すぎます。世界の人口が10億人に達したのは1800年ごろでしたが、2011年に70億人になってから80億人まで10億人増えるのにわずか11年です。

もちろん、今いる人たちを減らすという意味ではありませんが、すべてを右肩上がりで考えてきた考え方を変え、例えば現在の人口でゆったり生きる社会へどのようにして展開するかを考えるのが、これから行うことだと思うのです。

「何人赤ちゃんが生まれなければいけない」とか、「労働力が欲しいから産め」というのではなく、赤ちゃんが祝福されて生まれてくる社会をまずつくることだと思います。

若い方が子どもは欲しくない、結婚も望まない、という社会は、生きものとしてはおかしいですね。

その理由についてはいろいろと指摘されていますが、私は「新自由主義」と「金融資本主義」から抜け出さなければ変わらないと思うのです。

今の社会は、人間として、生きものとして生きることを難しくしています。

出生率を無理に上げる,しかもお金でそれを動かそうとするのはよいことには思えません。

そもそも、地球の大きさから考えたら、80億人は多すぎます。世界の人口が10億人に達したのは1800年ごろでしたが、2011年に70億人になってから80億人まで10億人増えるのにわずか11年です。

もちろん、今いる人たちを減らすという意味ではありませんが、すべてを右肩上がりで考えてきた考え方を変え、例えば現在の人口でゆったり生きる社会へどのようにして展開するかを考えるのが、これから行うことだと思うのです。

「何人赤ちゃんが生まれなければいけない」とか、「労働力が欲しいから産め」というのではなく、赤ちゃんが祝福されて生まれてくる社会をまずつくることだと思います。

若い方が子どもは欲しくない、結婚も望まない、という社会は、生きものとしてはおかしいですね。

その理由についてはいろいろと指摘されていますが、私は「新自由主義」と「金融資本主義」から抜け出さなければ変わらないと思うのです。

今の社会は、人間として、生きものとして生きることを難しくしています。

生きものとしての喜びを感じられる社会にして、産まれてくることを望まれる赤ちゃんが生まれてくる。暮らしやすい社会になれば、自然とそうなると思います。

私が一番お伝えしたいことは、私たちは生きものなのですから、「生きものとして生きる」ことが大事ということです。そして、それが私の生き方です。

ーーありがとうございました!

私が一番お伝えしたいことは、私たちは生きものなのですから、「生きものとして生きる」ことが大事ということです。そして、それが私の生き方です。

ーーありがとうございました!