人間だけが、「高い社会性を持つ生き物」と言われています。

確かに、人間以外の動物でこれほどまでに、分業し高度な文明発展させてきた生き物は他にいません。

ある意味において、「人間とは発展、成長し続ける生き物」証拠なのかもしれません。

逆に人間は人生において、「発展、成長できない」と感じた時から、終わり向かっていってしまい

「無価値な存在」「存在価値がなくなる時」が来てしまうのです。

私たちがどうして日々生きることができるのか?

それは「①脳が働いているから」

です。

しかし脳が働く必要がなくなってしまったら?どうなるのでしょうか?

それこそ、無価値な存在になってしまいます。

毎日が苦痛に思えて仕方ありません。

「やることが無い人生」ほど苦しいものはありません。

「何もやることがないからボケる」

これが認知症の原因の一つかもしれません。

隣地実習において、看護計画を立案した時から、受け持ち患者に対して、毎日学生は、課題を与えていきます。

計画とは「ゴール」という目標があります。

看護計画の基本となる目的とは「患者を幸せにすること」です。

その目的を達成するために「病気発症前の状態まで戻す、もしくはその当時の生活レベルができるように訓練する」です。

患者の回復を見ていて感じるのは、看護学生が受け持つ患者はターミナル以外において、回復力が目覚ましいということが多々あります。

ですから、実習先の指導者は、看護介入が難しい患者、意欲がそもそも低い患者をあえて看護学生の受け持ちに選定する傾向があります。

ある意味において「自分のことを無価値な存在」と認識している患者に対してどのように介入していくか?

山勢博彰(山口大学医学部)のHPにある一般的な危機理論を用いて話を進めていきたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(山勢博彰(山口大学医学部)危機モデルとは)

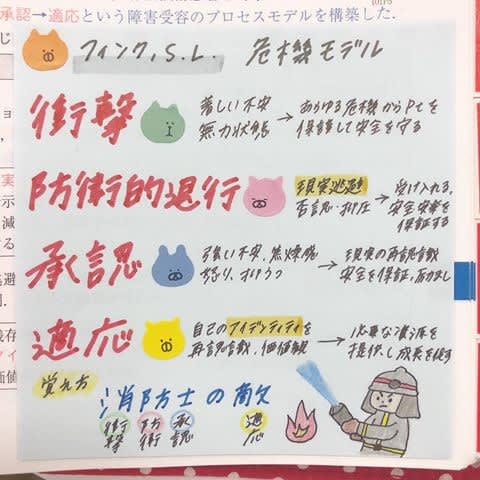

実際の臨床場面で危機理論を用いる場合には、危機モデルを使って対応するのがわかりやすいと思います。危機モデルというのは、危機の過程を模式的に表現したもので、危機の構造を明らかにし、援助者が何をすべきかを示唆するものです。これまで日本では、フィンク(Fink SL)の危機モデルの活用が極端に多いのですが、そのほかにも多くのモデルが提唱されており、各々の特徴を踏まえて臨床に適用するべきです(下表)。

これらの危機モデルの多くには、対象の共通する行動を見いだすことができます。ある危機的状況(あるいは危機に陥るような脅威的出来事)が発生した最初の段階では、自己防衛的で情緒的な対応をすることが多く、回復していくにつれ問題志向的な対応が優位になってくるということです。

危機プロセスの種類

コナー(Koner IN)は危機のプロセスには2つの種類があると述べています。1つは、はじめは有効に対処していたが、ストレスが長期化するに至って危機的状態へと陥る消耗性の危機(exhaustive crisis)、もう1つは、時間的な準備がなく、突然の社会環境の変化や突発的な衝撃的出来事で、それまでの対処機構では対応できない危機的状態に陥るショック性の危機(shock crisis)です。この区別に従うと、消耗性の危機として危機に至る過程に焦点を当てた危機モデルは、アギュララとメズィック(Aguilera DC & Messick JM)、ゴーラン(Golan N)などのモデルであり、ショック性の危機に陥った状態から適応へと至る過程を記述した危機モデルは、フィンク(Fink SL)、ションツ(Shontz FC)、コーン(Cohn N)、ドゥリン(Dlin BM)、フレデリックとガリソン(Frederick C & Garrison J)、キュブラーロス(Kubler Ross E)、山勢などのモデルに分けることができるでしょう。従って、臨床で危機モデルを用いる場合には、その患者が危機のどのようなプロセスを経ているのかを判断して、それにふさわしいモデルを選択して活用する必要があります。

フィンクの危機モデルについて

危機理論あるいは危機モデルというと、多くの方がフィンクの名を思い浮かべるように、日本ではこの危機モデルは最も有名なモデルとして知られています。急性期領域はもちろんのこと、その他の多くの看護場面で活用され、看護研究の概念モデルとしても採用されています。

それほど有名なモデルでありながら、フィンクのモデルの内容を正確に理解している看護師はあまり多くいないように思います。危機理論を教える看護教育者も同様です。また、危機理論の創設者はフィンクであると思っている人も少なからずいます。多くの誤解と歪曲が存在しているモデルでありますが、その特徴をまとめると以下のようになります。

・4つの段階プロセスモデル

・外傷性脊髄損傷によって機能不全に陥ったケースの臨床研究から

・喪失に関する文献研究から

・障害受容に至るプロセスモデル

・ショック性危機にある場合のケースを対象

・マスローの動機づけ理論を土台にしている

・実証的研究や幅広い領域からの検証を受けていない

この理論モデルは、外傷性脊髄損傷によって機能不全に陥ったケースの臨床研究と喪失に関する文献研究から成っています。対象はショック性危機に陥った中途障害者を想定しており、障害受容に至るプロセスモデルとして構築されたものです。

理論的なキーワードとしては、リンデマンの悲嘆のプロセスとマスローの動機づけ理論(ニード論)をあげていいと思いますが、フィンクのモデルを紹介した文献やフィンクのモデルを用いた研究で、どれだけこの“悲嘆”と“ニード”が出てきているでしょうか? ほとんど無いと言っていいのではないでしょうか。

フィンクの危機モデルは、ショック性の危機でしかも身体に障害を残した患者がいかにそれを受容し適応していくか、ということをモデル化したものです。ところが、日本ではこのモデルを自己解釈し、様々なケースに用いていています。医学中央雑誌でフィンクのモデルを用いたと思われる看護研究を検索してみると、2000年で18件、1999年で19件、1998年で15件ありました。その内容は、癌患者、ストーマ造設患者、在宅酸素療法を受けている患者、網膜症患者、食欲不振児などを対象としたもの、術前から術後にかけての患者の心理プロセス、障害児の母親や癌の告知を受けた家族の心理プロセスなどを記述したものでした。このようにあまりにも多種多様な場面でこのモデルが使用されているのを見ると、まさに危機概念と危機モデルの適切な活用に対する危機感を感じざるを得ません。

フィンクの危機モデルは、その後に実証的研究や幅広い領域からの検証を受けているわけではなく、このモデルを使った研究は欧米では皆無と言っていいほどです。フィンク自身も、「夫婦関係における妻の身体障害について」、「多発性硬化症の身体的・知的な変化に関する研究」、「知能測定に関する研究」といった論文は見つかるものの、危機モデルに関する論文はその後1件も存在していませんでした(MEDLINE上の検索で)。

このように、フィンクのモデルは日本ではメジャーなモデルかもしれませんが、あまりに傾倒しすぎると、理論とモデルの持つ落とし穴に入り込むことになります。もしフィンクがこの日本の現状を知ったら、きっと嘆くに違いありません。ぜひ、原点に返って適切にモデルが活用されることを望みます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)

フィンクの危機理論とは脊損で、体がうごかなくなった人が障害受容する経緯を研究して明らかにしたものだということがわかります。

「衝撃→防御的退行→承認→適応」とうい過程を辿るといわれています。

もう少し嚙み砕いていきます。

「障害者になる」つまり「生活の一部を失う」ということです。

これはまさに、「病気になる」→「今までと同じ生活ができなくなる」→「今までの生活を失う」ということです。

もっと、嚙み砕いていきます。

人間とは「何らかの変化」に対して、「心理的葛藤」が生じ、「衝撃→防御的退行→承認→適応」とうプロセスを行っているということです。

しかしながら、その心理的な葛藤を乗り越えられないように阻害するものが存在します。

それが「肉体的な痛み」が第一に来るのでしょう。

「痛み」もそれまで存在していなかったものですから「変化」にあたります。

私たちは、日々「変化」と隣り合わせで生きています。

人間の細胞も1日に6,000億個の細胞が死んで、新たに約6,000億個の細胞が細胞分裂により誕生します。

しかし、人間は頑なに「心を新陳代謝しようとしない」生き物なのです。

「自分の考えは正しい」と頑なに考え、新しい「変化」を受け入れようとしません。

私たち人間は年老いていく過程において、身体的能力は低下していきます。

しかしながら、精神機能は低下するどころかどんどん成長していきます。

脳機能は無限大だといわれています。

脳科学者・加藤俊徳氏の理論を見ていきましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(成長する脳、しない脳――脳科学者・加藤俊徳氏が提唱する100歳まで成長する脳トレ 2018.8.16)

超高齢社会の日本。多くの高齢者が認知症になる中、100歳でも矍鑠(かくしゃく)として暮らしている人もいる。その差はどこから生まれるのか。

株式会社脳の学校の代表取締役で医学博士の加藤俊徳氏は、「脳には一生かかっても使い切れないほどの潜在能力細胞があり、これを鍛えることで、脳の衰え知らずの人生を送ることができる」と説明する。

過去、1万人もの脳画像を分析してきた加藤氏は、脳全体を機能別に8つに分けたものを「脳番地」と呼ぶ。潜在能力を持ちながら未発達のままでいる弱い脳番地を伸ばし、強い脳番地を維持して脳番地同士の連携を強化すれば、バランスの取れた元気な脳になるという。

「50代を過ぎてからも脳に新鮮な驚きを与えて刺激し、早寝早起きで睡眠を重視する生活リズムに切り替えれば、脳は80歳になっても90歳になっても成長する」と言う加藤氏。とりわけ定年と同時に会社向けの脳を使わなくなる男性には、40~50代からの積極的な準備をアドバイスする。

脳に関する多くの著作のある加藤氏に、人生100歳時代に向けた健康で賢い人生の過ごし方を伺った。

50歳を過ぎてから「右肩上がり」と、「右肩下がり」の人がいる

――ご著書の『100歳まで成長する脳の鍛え方』には、一般に中年以降は老化すると思われている脳が、実は高齢になっても成長すると書かれています。中高年にとって励みになります。

加藤 私は34歳で米国に留学しました。渡米前は英語が全くできなかったのですが、3年経つと夢も英語で見るようになりました。脳は30代後半でも成長していたのです。帰国後の2004年、NHKが放送した「老化に挑む」という番組の監修を担当しましたが、100歳前後でいきいき活躍している人たちに接しているうちに、自分もぜひそう生きたいと思うようになりました。

そのころ、東京では50代の人たちが毎日疲れた顔をして通勤していました。つまり50歳を過ぎてから右肩上がりになる人と、右肩下がりになる人がいる。この違いはどこから来るのだろう考えました。

人の脳細胞の数は1歳の頃が一番多く、その後は日々減っていきます。子どもの脳病理の専門家だった私の先生は「赤ちゃんの頃の未熟な脳細胞は、大人になっても未熟なままたくさん残っている」と教えてくれました。そこで私は、未熟なままの脳細胞を「潜在能力細胞」と名付け、その能力を伸ばせばよいのだと確信しました。これが、脳は一生成長し続けるという理論の基本的なバックグラウンドです。右肩上がりの人と右肩下がりの人は、中高年になって潜在能力細胞を伸ばせるかどうかで差がつくのです。

農家の人がコメを生産できるのは、土や太陽や水などイネの一生をよく知っているからです。それと同じで、私たちも脳の一生の成長の道筋を知れば、いつまでも脳を育てることができるはずです。

神経細胞がネットワークを作って「脳番地」同士をつなぐ

――身体は中高年になると衰えるのに、脳が成長するのは不思議です。どういう仕組みなのでしょうか。

加藤 人の脳の重さのピークは、女性が16歳で1300グラム、男性は18歳で1450グラム。要するに高校生の頃で、それ以降は横ばいになり、70~80歳では約100グラム減っています。16~18歳以降は脳の中の水分を減らしつつ、脳細胞がネットワークを形成していきます。ちょうどネット社会のブロードバンドのように、後で説明する「脳番地」同士をメッシュ状につないでいきます。よくつながっている脳ほど元気に活動するのです。

しかし、誰でも脳のネットワークが発達するわけではありません。ネットワークはその人の脳が経験したり使ったりした分だけ形成されます。ですから中高年になっても新しい経験を重ねて脳を使うことが大切です。年をとることは自分自身の人生に近づくこと、つまり自分の生き方が脳の構造に反映して露わになっていくということです。

図1を見てください。脳の成長力が早く衰えて老化度が早く上がる人は、早期に認知症になりやすい。逆に100歳まで脳が成長する人は老化度の上がり方が遅く、認知症になりにくいことが分かります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)

簡単に説明すると「新しいもの、考え方を受け入れない人は脳が死んでいく、認知症になっていく」ということだと考えます。

「古い生き方を捨てて、新しい自分を手に入れること」

が受容過程であり、危機理論の真髄なのです。

ですから、「脳=考え方」が刷新される過程が「危機理論の辿る過程」なのです。

「入院前、罹患前の生活状態に戻すこと」を目標にする看護計画は、リハビリテーション的な考え方が強いですが、実際は違います。

病気や生活障害を抱えた状態から上記「「入院前、罹患前の生活状態に戻すこと」なので

「リハビリテーション」ではなく「ハビリテーション」なのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ハビリテーションの用語解説)

〔能力を獲得することの意〕

先天性もしくは幼少時からの障害児を対象とするリハビリテーション。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転載ここまで)

新たな能力を獲得することを意味します。

人生とは「同じことの繰り返し」になってくることで「苦しみが増し加わる」のではないでしょうか?

同じことの繰り返しは「コンピューター」でもできるのです。

逆に「同じことの繰り返ししかできない脳」を持つ人に対して

「新しい事を持ち込むこと」は「自分の仕事、役割が奪われる」恐怖であり苦痛かもしれません。

ある意味、看護計画とは「新しい事」に挑戦させる計画です。

どうすれば、相手が古い自分を捨て、生まれ変わることができるのか?

人間の本質をついて変化させていくことが反映されていないと実現は難しいのです。

看護計画とは患者に対して「やりがい」を与えなくてはなりません。

「やりがい」とは何か?「できるようになっていく喜び、達成感を感じること」です。

そして「自分のためにやっていることが、看護学生(相手)の喜びに繋がること」にもなります。

つまり強いメリットを与えていくことが一番なのです。

逆に言えば、患者にとってのメリットが与えられれば、患者は変化していきます。

「実践可能であるかどうか?は患者にメリットが与えられるかどうか?」

なのです。そのメリットが、「看護学生からの賞賛や期待に応えること」だけなのかもしれません。

しかし、それすらない患者にとって、そのメリットが実は大きな一歩になると考えても差し支えないのです。

看護とは単に病気になった人の自然回復力を高めるために、環境を整えるのが仕事ではありません。

病気になった人が一時的に失った生活習慣を新たに再獲得できるために、「古い習慣や価値観を捨て、新しい自分に生まれ変わる手助けをする」ことも重要なのです。

つまり、価値観=考え方を変えるのが看護の仕事なのです。

「メリットを伝える→役割、仕事を与える(目標)→横から励ます」これだけでよいのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます