A.三島由紀夫って?

数多くの著作を残した橋本治氏の仕事のうち、『桃尻娘』をはじめとする小説、『窯変源氏物語』や『桃尻語訳枕草子』などの古典翻訳もの、『宗教なんかこわくない』などの一般大衆向け評論はそれぞれ笑いながら読める含蓄ある教養本であった。しかし、ぼくにとっての極め付きは、前にこのブログでとりあげた、作者が市川右太衛門の旗本退屈男の顔を編み物にした表紙の『チャンバラ時代劇講座』と、今読んでいる『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』(新潮文庫)である。このコロナウイルス禍のステイ・ホームでもなければ、書棚の隅に10年積んだまま手をつけなかったこの文庫本を、たぶん読むようなヒマはなかっただろうから、思わぬコロナの副産物である。

三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊東部方面総監部、極東軍事裁判が開かれ、戦前は陸軍士官学校、陸軍省があった場所で、割腹死したのは1970年11月。あのとき、ぼくは山から転落して骨折した身体を都立病院のベッドに横たえて、ラジオを聴いていた。あれから50年、半世紀が経過した。当時、橋本治くんは東大国文科の学生で、三島由紀夫は高名な小説家で映画やテレビにも出ているスターだった。今となっては、生きている三島由紀夫を知っている人間は高齢者だけだろう。もはや「過去の人」でもなく、歴史の片隅に名前を刻まれる人に過ぎないかもしれない。でも、その小説は今も本屋に並んでいるし、なんとなくそこいらへんに亡霊のように漂っているのかもしれない。

たとえば、ある世代の人には川端康成の『伊豆の踊子』が、山口百恵―三浦友和の映画の記憶になっているように、同じコンビの青春映画『潮騒』とダブっていて、それが海女の少女が裸で焚火を飛び越えるシーンが、宮藤官九郎の記憶の中からNHK朝ドラ「あまちゃん」で蘇るようなことは、いくらでもあるだろう。でも原作の小説『潮騒』を書いたのが、三島由紀夫だったことは、もうすっかり忘れられている。そして、三島自身が生前ばらまいていた、その類の話題はどうでもいいことで、彼の小説作品だけをちゃんと読んで、「三島由紀夫」とはなにものだったのか、を語ったのは橋本治くらいしかいなかったんだな、と50年たった今、気がついたわけだ。

「作家としての三島由紀夫は、自分であることに対してしか貪婪ではない、いたって吝嗇な作家だ。彼は、大衆の方にちっとも顔なんかを向けていないのである。そして、であるにもかかわらず、三島由紀夫はスターだった。

なにが三島由紀夫をスターにしたのか。その最大の理由は、三島由紀夫が生きていた時代の人間が、みんな文字を読んでいたということである。みんなが文字を読んで、「すごい文章が書けるということはすごいことだ」という常識が、世の中には前提としてあったのである。その前提は、「すごく才能のある作家=スター」を可能にする。三島由紀夫は、日本人が文字を読んで、そこから「品格」とか「知性」を学習していた時代に、手の届かない高嶺にある人だった。日本人が文字を読むことを自然にしていた時代、作家の知名度を大きく高めたのは、新聞の連載小説だった。高名な作家の文章が、毎日自宅まで届けられる――その親密さの中で、作家は「さん」付けで呼ばれるような存在にもなる。しかし三島由紀夫は、その新聞小説とは無縁な作家でもあった。連載小説を書かなかったわけでもないが、三島由紀夫は「新聞小説の作家」ではない。三島由紀夫は、わざわざそっちから出向いてくれるような親切心を持ち合わせない作家だった。だからこそ、三島由紀夫は、手の届かない高級ブランドの作家で、高嶺に輝ける存在だったのである。

しかも三島由紀夫は、学習院から東大の法学部へ行き、大蔵省にまで行った。そして作家になった。三島由紀夫が作家だった時代は、日本人の上昇志向が、まだ健康な野蛮人のようにエネルギッシュで、時代に活力を与えていた時代である。「東大から大蔵省」というのは、そういう時代の、人のテキストとなりうるような生き方である。その人が多少難しいものを書いたとしても、大衆は拒絶なんかしない。「難しいものを書くえらい人」がいて、時代はそれを「当然」とした。「上」があればこそ、上昇志向というエネルギーは生まれる。親しみのない難解な作品を書いたにしろ、三島由紀夫が拒まれる理由はない。それは「読まなければならない作品」なのである。誰が「読まなければならない」と言うのかといえば、社会が言うのである。そのようにして、三島由紀夫の社会的地位は保証され、しかもなおかつ三島由紀夫は、そのようにして、その「えらい」という地位を平気で放擲してしまえるような力を見せる、「スター」だった。

三島由紀夫が生きている間、三島由紀夫の作品を読んで「つまらない」と言える人間はいなかっただろう。それは、「つまらない」ではなく、「分からない」の言い間違えでしかなかったはずだ。そして、三島由紀夫の作品を読んで、「分からない」と言うことも出来ない。それは、「私は俗物である」という白旗を掲げることでしかなかったはずだからである。「難しい」と言ったら、「君にはまだ無理だから読まなきゃいい」という言葉が、作者からではなく、友人から返って来る。「分からない」と言って、友人達の間でひそかに囁かれるのは、「あいつはやっぱりバカなんだ」である。だからこそ、三島由紀夫の作品を読んで「つまらない」と言いたがった人間は、多かったろうと思う。「三島由紀夫」を読んで「つまらない」と言えたら、それは「俺は三島より頭がいい」を宣言したことになるからである。「我こそは宮本武蔵たらん」と思う多くの日本青年にとって、三島由紀夫は「京都の吉岡道場」であったはずである。そしてしかし、「三島由紀夫」を読んだ後で、うっかり「つまらない」などと言ったら大変なことになる。それを聞いた周りの人間から、「お前は頭が悪いのではないか?」という視線を浴びせられるからである。

三島由紀夫は、やたらの人間から「つまらない」などと言われるようなボロを、決して出さない人だった。それを「つまらない」と言うのだとしたら、その人間は、「頭が悪くて高度な知性を理解することができない人間」にしかならないからである。それが当時の常識である。その社会常識を知らず、「三島由紀夫はつまらない」と言ってしまえる人間は、知的社会の一員になる資格を欠いた、ただのイナカモノなのである。三島由紀夫の生きていた時代、世の中はそのように出来上っていた。そこで、「三島由紀夫」を「つまらない」とか「分からない」とか「難しい」と言える権利を持つのは、女だけだった。三島由紀夫の生きていた時代、文学は「男の読むもの」だった。だからこそ、女子大や女学校があるように、「女流文学」というものも存在していた。男と女の間には厳然たる一線があって、その一線が、「三島由紀夫への批評」を女たちに許していた――「私、あの人嫌いよ」とか。

しかしもちろん、三島由紀夫は本当に頭がよかった。つまりは完璧なのである。三島由紀夫のスター性にヒビが入るような問題が生まれるのだとしたら、「その頭のよさにはなんか意味があるの?」という疑問が登場しえた時だけである。三島由紀夫の生きていた時代と社会は、その疑問を登場させなかった。そして、三島由紀夫は死んだ。今となっては、その疑問がたやすく登場しえる。今の人間なら、三島由紀夫の知性に対して、「その頭のよさにはなんか意味があるんですか?」という疑問をたやすく発せられるだろう。その疑問が公然と登場しえてどうなったか?日本人は、ただバカになっただけである。

「三島由紀夫」はそうなる前の時代に生きていた。「日本で一番頭のいい作家」だった。これを倒すのは、容易なことではない。その頭のよさを否定することは、社会から知性を追放することにつながる――と三島由紀夫は、そのような形で、日本人と日本社会のあり方に連動していた作家なのである。

三島由紀夫は、日本の知性のあり方に対して、要石のような存在のしかたをする。だからこそ、1970年11月における「三島由紀夫の死」は、今でも“思想上の謎”となりうるのである。

ところでしかし、私には、三島由紀夫が生きていた時代の人達がなぜ「三島由紀夫」を読んでいたのか、その理由が分からない。私が「三島由紀夫」を読んでいた理由の第一は、私が三島由紀夫の意地悪に惚れていたからである。「なんて役に立つ意地悪だろう」と思って、私は三島由紀夫を読んでいた。私は意地悪な人間で、嫌いな人間に対してはもちろん意地悪だが、好きな人間に対する愛情表現もまた意地悪である。そんな人間だから、私が生きていく上で、意地悪のストックは欠かせない。三島由紀夫の作品は、その意地悪の宝庫でもあった。

意地悪が、「面白いお話」になっている。三島由紀夫の小説は、書かれた意地悪の余白を美しさで埋めるような小説である。そんな贅沢な娯楽はそうそうない。私は、「三島由紀夫」の意地悪を第一の理由として、第二としては「三島由紀夫」の美しさを理由として、三島由紀夫の作品を読んでいたのである。そういう読み方をしていた人は一杯いただろうとは思うのだが、まさかそれだけの理由で、普通一般の日本人が「三島由紀夫」を読むとも思えない。自分の生きている社会に対してそんなに意地悪な視線を向ける人間ばかりだったら、日本の社会には革命だって起きていただろうと思うからである。

三島由紀夫は、「革命」とは無縁の作家だったはずである。だから、彼の口から「革命」の言葉が出た時、人は三島由紀夫に対して、ようやく嫌厭の情を示すようになる。「革命」の語を口にして、三島由紀夫はようやく「なんだか分からない作家」となりえたのである。だからこそ、「革命」を前提として存在する「三島由紀夫の死」は、思想上の“謎”でもある。

“謎”なのか“混乱”なのか。意地悪で革命が起こるのだったら、その革命は、よほど革命としては「へんな革命」であるはずである。しかし、三島由紀夫が実践しようとした「革命」は、そういう種類のものではない。ということになったら、「三島由紀夫の死」にあるものは“謎”ではなく“混乱”である――私には、そのようにしか思えない。

そしてもちろん、三島由紀夫には混乱があった。当然だろう。三島由紀夫ほど「作家」であることをバカにした人もいない。だからこそ、奇矯ともいえる形でスターを演じた。スターを演じえて、スターであることを誇ってもいた。三島由紀夫にとって、彼がスターであることは「作家=えらい」を覆す冒険でもあった。だかしかし、それをする三島由紀夫は、正真正銘の「えらい作家」でもあった。しかも三島由紀夫は、終生「えらい作家」であることから下りようとはしなかった。正真の「えらい作家」でありながら、「作家」そのものを拒絶しようとする。そんなことが可能になる心理は、「俺一人がえらい作家で、他の作家はみんなバカだ」でしかないはずである。三島由紀夫の中には、もしかしたら、そんな種類の拒絶もあっただろう。しかし、三島由紀夫が「作家」を拒絶していたのは、そんな理由ではない。なぜかと言えば、三島由紀夫が最も拒絶した作家は他ならぬ三島由紀夫自身だったからである。

彼の認識者への嫌悪は、作家である三島由紀夫自身への嫌悪でもある。三島由紀夫は、三島由紀夫という作家を拒絶した作家なのである。それならば、「作家」であることをやめればよかったのにとも思う。しかし彼にはまた、そういう気持ちもなかった。

作家である自身を嫌悪しながら作家であることを続ける――しかもその彼には、作家である必然があった。だからこそ、死んだ三島由紀夫は、「すぐれた作品を残すだけの作家」になりえた。それは矛盾であり、混乱である。だから、三島由紀夫という作家は、作家であることをやめる代わりに、人間であることをやめてしまったのだろう。わたしはそのように思うのである。」橋本治『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』新潮文庫、2002.pp.20-26.

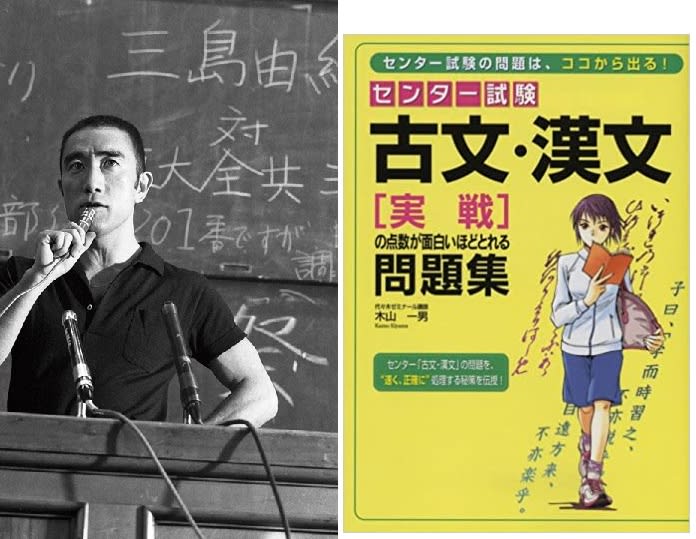

この新型コロナの緊急事態宣言が出る直前、上映中の映画『三島由紀夫vs東大全共闘』を見に行くつもりだった。でも、映画館は閉鎖になってまだ見ていない。1970年夏、東大安田講堂で行われた三島と全共闘の討論会のことは当然ぼくも知っていた。右翼天皇主義者の三島が新左翼の全共闘と話が噛み合うはずもなく、なんかバカなことやってるな、と病院のベッドにいたぼくは思った。その二か月ほど後に三島は腹を切って死んだ。自衛隊員に向けたその最後のメッセージは、汚された国家を立ち直らせるために武士たる兵士に決起を促す、という奇妙な時代錯誤の言葉で、呼びかけられた自衛隊員にも理解不可能な「へんな人」の「夢の中の妄想」でしかなく、ただ切腹という行為の異常さだけが記憶に残った。50年経って、括弧つきの「三島由紀夫」と現実に存在した平岡公威という人が、ほんとうはなにものだったのか、少しわかった気がする。

B.古典は無用の教養ではなく、この世に人の生きる糧かも

保守を自任する政治家たちの多くは、教育問題を語るさいに愛国心や伝統的価値を子どもに教えなければと言い、教育勅語にも大切なことが書いてあるなどとのたもう。でも、彼らが日本の古典文学や漢詩文をちゃんと読んでいるとはとても思えない。昔の政治家の達筆に比べ、書く文字が拙い筆跡であるのは毛筆の習慣が途絶えているので仕方ないが、お札にまでなった明治の樋口一葉のかなもじ小説や鷗外漱石の漢文脈の文章作品も、外国語以上に声に出して読めない人が、日本の伝統や歴史を知っているかに語るのは「噴飯もの」(これも古語か?)である。

そして彼らが学校教育の国語に「改革」として持ち込もうとするのは、伝統とも保守とも無縁なネオリベ流の単純で軽薄な実用主義、功利主義と、「文学」の無用論、古典への軽蔑である。そんなに実用が大事なら、国語なんかやめて日本人は全部英語だけを使って暮せばいい。そもそも「国語」なんて言わずに諸外国と同じに「日本語」という科目名称にすべきだと思う。古文も漢文も英語と同じようにきちんと学ぶべき言語なのだから、役に立たないどころではないのだあ。

「古典不要論に一石の新人たち:大波小波

2022年度から高校の実用文を学ぶ論理国語と文学作品を学ぶ文学国語に別れることから、小説を読む機会が失われるとの危惧が出ている。この問題は本欄でも何度か取り上げられたが、高校の国語をめぐっては、古文と漢文の不要論も出てきている。

昨年、高校の必修に古典は必要かを議論する討論会があり、『古典は本当に必要なのか、否定論者と議論して本気で考えてみた。』(文学通信)にまとめられた。経済効率優先の理系の研究者と数値化できない文化や教養を重視する古典研究者の議論が、かみ合っていないのは残念だった。

それよりも古典の援軍になりそうなのが、『源氏物語』の誕生秘話を描き日経小説大賞を受賞した夏山かほる『新・紫式部日記』(日本経済新聞出版社)、源実朝を文を重んじる将軍と捉え小説すばる新人賞を受賞した佐藤雫『言の葉は、残りて』(集英社)。相次いで刊行された新人のデビュー作である。この二作を読むと、古典は単なる教養ではなく、日本の歴史と文化から現代人が学ぶべきことを教えてくれる生きた学問であることがよく分かる。

古文や漢文に疑問を持っている現役高校生もいるだろうが、この二冊を読むと古典の面白さと大切さが実感できるはずだ。 (花鳥)」東京新聞2020年5月14日夕刊3面文化欄。

もうひとつ、気になる記事が新聞にあったので、引用させていただく。

「社説余滴 誰もができる気候危機対策 :村山 知博 (科学社説担当)

「コロナ危機からの経済再建では気候危機対策を忘れずに」という社説を書いた。感染症対策の影響で温室効果ガス排出が世界的に減る見通しだが、景気回復にともなって排出量が再び増えかねないからだ。

化石燃料の使用を減らしたり、再生可能エネルギ-を広げたり。経済の再建を急ぐにしても、同時に社会の脱炭素化を進めることを心がけないといけない。

といっても、自分に何ができるのか?そう戸惑う人も少なくないだろう。

省エネに努める。徒歩や自転車を活用する。家の屋根に太陽光パネルを設置する……。頭に浮かぶアイデアは、そう多くない。

実はもう一つ、誰にでもできることがある。

「食生活の見直しが地球の健康につながる」。国際環境NGOグリ-ンピース・ジャパンの報告書が、そう提唱している。肉や乳製品の生産と消費を減らすことが、地球温暖化を抑えるのに役立つという。

報告書によると、世界で食肉処理される家畜の1人当たりの数は、過去50年間で3倍以上になった。その分、各種の肉や牛乳、チーズなどが食卓に載るまでに排出される温室効果ガスも増えたことになる。

牧場や農場のための森林を切りひらけば、二酸化炭素の吸収量が減る。肥料や飼料、食肉の生産・加工・運搬には、農業機械や工場、トラックなどから二酸化炭素が排出される。

昨年、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がまとめた特別報告書は、人間の活動で出る温室効果ガスのうち2割以上が農業や林業にともなうものだと指摘した。

食料分野で出る温室効果ガスの6割以上が、動物性食品に由来するとの分析もある。肉や乳製品に偏らぬよう、一人ひとりが食生活を見直す意義は大きい。

もちろん、コロナ禍で酪農家や畜産農家が苦しんでいるいま、菜食をめざそうというわけではない。

「2050年までに動物性食品の生産と消費を半減しよう」と、グリーンピースは提唱している。少しづつでも努力すれば、生物多様性を保全し、過剰な土地利用を抑えられる。

長い目で食生活のバランスを心がけ、我が身と地球を健康にしたい。」朝日新聞2020年5月17日朝刊8面オピニオン欄。

ぼくはもともと肉食は好まない。日本人は、かつては肴は食べたが牛や豚の肉は食べる習慣に乏しかった。明治以後、西洋の食習慣が入ってきて肉を食べるようになったが、それでも肉は高級品だった。しかし、戦後の日本は肉食が普及し、人々の生活が贅沢になり魚より肉中心の食生活になった。今の若者は肉を欲しがり魚や野菜は要らないとまで言う人も多い。それは高級和牛だけでなく、地球上の食肉生産のための環境激変によって可能になったことだと、はじめて気がついた。肉を食べるなとはいわないが、せめて肉や乳製品の需要を半分にすることは我々の健康のためにも、実によいことだと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます