基本的には、6章の11節までが一区切りなのかもしれない。イエスは、神の子としてご自分を表し、最終的に律法学者の権威に異議を唱えたというべきだろうか。

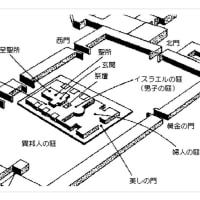

「新しいぶどう酒は、新しい皮袋に入れなければならない」(5:36)イエスは、古いものをつぎはぎするために来たのではなく、全く新しいものを提供するために来られた。恐らく、パリサイ人たちは、イエスが彼らとともに働き古い宗教を刷新してくれることを期待したのかもしれない。しかし、イエスはこの考えの愚かさを二つのたとえ、着物とぶどう酒のたとえで語るのである。イエスは、伝統的なユダヤの宗教は古くなり、新しいものと変えられるであろうことを、ここで示唆している。確かに、ローマがエルサレムとその神殿を破壊し、民族を散らしたA.D.70年以降、律法に記されたいわゆるユダヤの宗教は終わってしまった。もはやユダヤ人は、祭司、神殿、祭壇を持つことはなかった。そしてイエスキリストにある新しい信仰が広められていく。

そのような一時的な地上の権威である、律法学者やパリサイ人の宗教的権威について、イエスは、安息日論争(1-11節)をもって異議を唱えている。この時弟子たちは、お腹がすいており、穂を摘んで、手でもみだして食べた、とある。しかし、ラビたちにすれば、摘んで、もみだすという行為は、安息日には禁じられた労働と見なされるものであった。そこでイエスは、旧約聖書から引用し、ダビデとその連れの者が、備えのパンを食べたその時、だれもダビデを責める者はなかった、事実を取り上げている。ダビデが「油注がれた者」つまり聖別された者であったからダビデは責められなかった。イエスも同じである。実際イエスは、聖別された者であるばかりか、安息日の主である。イエスが真に安息日の主であるなら、彼がすること、彼が許されることに、何を言うことができるだろうか、というわけである。律法学者たちが「すっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った」(11節)というのは、まさに、彼らが自分たちの権威が否定されたが故であろう。

こうしてイエスはご自分が神の子であることを明らかにされたのであるし、当時の宗教の権威を引き継ぐものではなく、全く新しい時代を築こうとしていたことがわかる。そういう意味で、12節、イエスが弟子を選んだという記事は、新しい12部族をお選びになったと理解すべきなのだろう。旧約の12部族によるイスラエルを選びの民とするのではなく、もはやイエスがお選びになった12人の使徒を起源とする新しい選びの民を興していくというわけである。そしてかつて出エジプトにおいて、イスラエルの民が十戒を与えられ、神の啓示に従う民として訓練されたように、新しい選びの民として、イエスの戒めを与えられるのが、17節以降の「平地の説教」というべきものである。ここに、新しい選びの民の倫理的基礎があるということだ。基本的にこの説教は、マタイの山上の説教によく似ている。しかし、「平らな所にお立ちになった(17節)」と平地でなされたので、山上の説教とは区別されている。

で、まずイエスは、基本的に新しい民にとって何が幸せであり、何が哀れであるか、ということをわからせようとしている。私たちは常日頃、自分が幸せであるとか哀れであるとか一喜一憂して生きているところがあるのだが、それはどんな判断基準に基づいているものだろうか。幸せであるというのが単なる思い込みであって実はこれほど哀れなことはなかったということはあることだし、自分は実に哀れで、誰よりも不幸だと思っていたのもまた単なる思い込みで、実は幸せを与えられていたのだと思い返すことはあるものだ。何が幸せであり、何が哀れなのか、基本的に、神の民にとって、この世的に何も持たないことが幸せであり、この世的に豊かであることが哀れであるということだろうか。つまりこの世的に物があるなしで善悪を判断する尺度、表面的な満足で物事の善し悪しを決める生き方ではなくて、霊的な尺度、考え方に深さを持つ尺度こそが重要だということだろう。

教会に来る人々はだいたいが、自分は世の中で一番不幸だと考えていることが多かったりする。なぜかわからないが、自分が誰よりも不幸だと考えている。しかしその不幸というのは、あれがない、これがないの世界である。そういうことから信仰に入ると、信仰に入ってもいつまでも人と比べて生きている。あれがないこれがないの世界で、相変わらず自分が最も不幸な人間であると引きずった生き方をしていることが多い。神に選ばれた民は、全く発想が違う。あれがないこれがないという考え方をいつまでも引きずっていない。パウロは、「どんな境遇にあっても満ち足りることを学びました」(ピリピ4:11)と語ったが、神に選ばれた新しい民は、今ある状況を素直に受け止め、そこに喜びを見いだす知恵者なのである。

そして第二に、新しい民は、発想が違うばかりか、行動も違う。一般に、敵は憎むものだろう。愛するものではない。一度人間は人を敵視してしまうと徹底して、その人を憎み、そのような行動を取るものだろう。陰口をたたき、悪い噂を流し、仕返しするチャンスがあれば、相手を土下座させ、心臓に杭を打ち込みたいとすら思うのが人間ではないか。残念ながら、信仰を持ってもそういう原理で動いている人はいるものである。しかし、イエスは言う。新しい神の民は、敵を愛するのだ、と。(27節)。「あなたをのろう物を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい」(28節)。と。それはなぜか。私たちをご自分の子として選んでくださった天の父が「あわれみ深い神」だからである(36節)。子が父に似るのは当然である。親譲りのあわれみ深さを、私たち自身が自分の行動の中に無意識の中に身につけていくのなら、それは新しい民としての証拠ともなるのである。

だから人をさばいてはいけない、という。私たちの現実は、だいたい人を裁きまくるものだろう。一方的な話を鵜呑みにして、一緒になって人をこき下ろしてしまうことがあるものだ。事実関係がどうであるかなど関係がないことが多い。ただ怒りと憎しみによって、人を罪に定めることが普通である。しかし新しい神の民は「そうであってはいけない」とイエスは言うのである。「赦しなさい」「与えなさい」と。

イエスは、新しい考え、新しい行動に続いて、最後に新しい土台というべきものを語る。私たちは、やはり、新しさに生きようとしたら新しさをもたらす源泉に絶えず触れている必要があるだろう。よい習慣が損なわれるような関係、活動をいつまでも続けていてはいけない。むしろ、よい習慣を形作る関係、活動を私たちの土台とすべきである。「わたしのもとに来て、わたしの言葉を聞き」(47節)とあるように、イエスのもとに絶えず自分を置き、イエスの言葉に親しみ、イエスの言葉に養われていく、そんな日々が私たちには必要なのである。新しい権威のもとに、新しい教会という交わりの中で、新しい人生へと絶えず自分を送り出していく者であろう。

「新しいぶどう酒は、新しい皮袋に入れなければならない」(5:36)イエスは、古いものをつぎはぎするために来たのではなく、全く新しいものを提供するために来られた。恐らく、パリサイ人たちは、イエスが彼らとともに働き古い宗教を刷新してくれることを期待したのかもしれない。しかし、イエスはこの考えの愚かさを二つのたとえ、着物とぶどう酒のたとえで語るのである。イエスは、伝統的なユダヤの宗教は古くなり、新しいものと変えられるであろうことを、ここで示唆している。確かに、ローマがエルサレムとその神殿を破壊し、民族を散らしたA.D.70年以降、律法に記されたいわゆるユダヤの宗教は終わってしまった。もはやユダヤ人は、祭司、神殿、祭壇を持つことはなかった。そしてイエスキリストにある新しい信仰が広められていく。

そのような一時的な地上の権威である、律法学者やパリサイ人の宗教的権威について、イエスは、安息日論争(1-11節)をもって異議を唱えている。この時弟子たちは、お腹がすいており、穂を摘んで、手でもみだして食べた、とある。しかし、ラビたちにすれば、摘んで、もみだすという行為は、安息日には禁じられた労働と見なされるものであった。そこでイエスは、旧約聖書から引用し、ダビデとその連れの者が、備えのパンを食べたその時、だれもダビデを責める者はなかった、事実を取り上げている。ダビデが「油注がれた者」つまり聖別された者であったからダビデは責められなかった。イエスも同じである。実際イエスは、聖別された者であるばかりか、安息日の主である。イエスが真に安息日の主であるなら、彼がすること、彼が許されることに、何を言うことができるだろうか、というわけである。律法学者たちが「すっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った」(11節)というのは、まさに、彼らが自分たちの権威が否定されたが故であろう。

こうしてイエスはご自分が神の子であることを明らかにされたのであるし、当時の宗教の権威を引き継ぐものではなく、全く新しい時代を築こうとしていたことがわかる。そういう意味で、12節、イエスが弟子を選んだという記事は、新しい12部族をお選びになったと理解すべきなのだろう。旧約の12部族によるイスラエルを選びの民とするのではなく、もはやイエスがお選びになった12人の使徒を起源とする新しい選びの民を興していくというわけである。そしてかつて出エジプトにおいて、イスラエルの民が十戒を与えられ、神の啓示に従う民として訓練されたように、新しい選びの民として、イエスの戒めを与えられるのが、17節以降の「平地の説教」というべきものである。ここに、新しい選びの民の倫理的基礎があるということだ。基本的にこの説教は、マタイの山上の説教によく似ている。しかし、「平らな所にお立ちになった(17節)」と平地でなされたので、山上の説教とは区別されている。

で、まずイエスは、基本的に新しい民にとって何が幸せであり、何が哀れであるか、ということをわからせようとしている。私たちは常日頃、自分が幸せであるとか哀れであるとか一喜一憂して生きているところがあるのだが、それはどんな判断基準に基づいているものだろうか。幸せであるというのが単なる思い込みであって実はこれほど哀れなことはなかったということはあることだし、自分は実に哀れで、誰よりも不幸だと思っていたのもまた単なる思い込みで、実は幸せを与えられていたのだと思い返すことはあるものだ。何が幸せであり、何が哀れなのか、基本的に、神の民にとって、この世的に何も持たないことが幸せであり、この世的に豊かであることが哀れであるということだろうか。つまりこの世的に物があるなしで善悪を判断する尺度、表面的な満足で物事の善し悪しを決める生き方ではなくて、霊的な尺度、考え方に深さを持つ尺度こそが重要だということだろう。

教会に来る人々はだいたいが、自分は世の中で一番不幸だと考えていることが多かったりする。なぜかわからないが、自分が誰よりも不幸だと考えている。しかしその不幸というのは、あれがない、これがないの世界である。そういうことから信仰に入ると、信仰に入ってもいつまでも人と比べて生きている。あれがないこれがないの世界で、相変わらず自分が最も不幸な人間であると引きずった生き方をしていることが多い。神に選ばれた民は、全く発想が違う。あれがないこれがないという考え方をいつまでも引きずっていない。パウロは、「どんな境遇にあっても満ち足りることを学びました」(ピリピ4:11)と語ったが、神に選ばれた新しい民は、今ある状況を素直に受け止め、そこに喜びを見いだす知恵者なのである。

そして第二に、新しい民は、発想が違うばかりか、行動も違う。一般に、敵は憎むものだろう。愛するものではない。一度人間は人を敵視してしまうと徹底して、その人を憎み、そのような行動を取るものだろう。陰口をたたき、悪い噂を流し、仕返しするチャンスがあれば、相手を土下座させ、心臓に杭を打ち込みたいとすら思うのが人間ではないか。残念ながら、信仰を持ってもそういう原理で動いている人はいるものである。しかし、イエスは言う。新しい神の民は、敵を愛するのだ、と。(27節)。「あなたをのろう物を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい」(28節)。と。それはなぜか。私たちをご自分の子として選んでくださった天の父が「あわれみ深い神」だからである(36節)。子が父に似るのは当然である。親譲りのあわれみ深さを、私たち自身が自分の行動の中に無意識の中に身につけていくのなら、それは新しい民としての証拠ともなるのである。

だから人をさばいてはいけない、という。私たちの現実は、だいたい人を裁きまくるものだろう。一方的な話を鵜呑みにして、一緒になって人をこき下ろしてしまうことがあるものだ。事実関係がどうであるかなど関係がないことが多い。ただ怒りと憎しみによって、人を罪に定めることが普通である。しかし新しい神の民は「そうであってはいけない」とイエスは言うのである。「赦しなさい」「与えなさい」と。

イエスは、新しい考え、新しい行動に続いて、最後に新しい土台というべきものを語る。私たちは、やはり、新しさに生きようとしたら新しさをもたらす源泉に絶えず触れている必要があるだろう。よい習慣が損なわれるような関係、活動をいつまでも続けていてはいけない。むしろ、よい習慣を形作る関係、活動を私たちの土台とすべきである。「わたしのもとに来て、わたしの言葉を聞き」(47節)とあるように、イエスのもとに絶えず自分を置き、イエスの言葉に親しみ、イエスの言葉に養われていく、そんな日々が私たちには必要なのである。新しい権威のもとに、新しい教会という交わりの中で、新しい人生へと絶えず自分を送り出していく者であろう。