35章 レビ族に与えられた町、逃れの町の意義

1.レビ族に与えられた町(35:1-8)

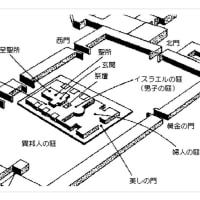

占領地をどのように、12部族にわけていくのか、昨日の34章は、その説明がなされていました。今日の箇所では、12部族の中で別格扱いのレビ族の割り当てについての説明です。レビ族は、神殿に仕える特別な役割を持ち、相続地を持つことを許されませんでした(18:20、23-24)。そのため、彼らの生活は、他の部族によって支えられる仕組みがありました。つまり、他部族がその土地から生産したものの、十分の一をレビ人に与え、その生活を助けるのです(18:21-24)。ただレビ族も、実際には住む場所が必要でしたから、7節、48の町に住むように、定められています。

そしてちょっと何かなと思うのは、4、5節の、レビ族に与えられた放牧地です。彼らに与えられる放牧地は、町の城壁から外側に向かって「周囲一千キュビト」とあります(4節)。ところが5節では、二千キュビトとある、どっちなんだと思うところですが、おそらく、町の周囲の一千キュビトはレビ族のもの、さらに付け足した一千キュビトを含む二千キュビトは、その町に住む他部族も共有するところ、と理解したらよいののでしょう。そしてキュビトは、おおよそ、肘から中指の先までの長さで約44センチですから、一千キュビトは約450メートル、二千キュビトは、900メートルとなります。現代の日本の場合は、新幹線を乗り継いでいくと町の切れ目がなく家が建っている感じの場所が多いので、町の周囲一千キュビトと言ってもイメージがわきにくいところがありますが、古代イスラエルでは、城壁で囲まれた小さな町が、荒野に遠く点在している状態であったことを理解すると、そのイメージもわくはずです。なお、新共同訳は、単位に「アンマ」を使っていますが、これは、ヘブル語のアマーの音訳で、新改訳のキュビトは、英語の音訳で口語訳を継承しています。ギリシア語七十人訳の音訳ならペーキュスとなるからです。

2.逃れの町(35:9-34)

続いて逃れの町について。聖書は殺人者を極刑、つまり死刑にするように定めていますが、過失致死にあたる場合、無用な復讐から守られるために、逃れの町が用意されました。それは、ヨルダン川の東側に三つ、西側に三つ、合計六つ用意されました(6節)。

1)逃れの町に入ることの意義

神は、意図的な殺人と過失殺人を区別しておられます。意図的な殺人は、凶器を使うか否か(鉄の器具で人を打つ、人を殺せるほどの石や木製の道具で人を打つ)、あるいは殺意のあるなし(憎しみ、悪意、敵意によって人を打つ)によって判断されました。そして、過失によって事件が起こった場合、殺人者は、近くの逃れの町に逃げ込んで、正当な審判を受けることが許されたわけです。ただ興味深いのは、過失による殺人者は大祭司が死ぬまで、その逃れの町に住んでいなければならなかった点です。大祭司が死ぬことにより、彼は自由を得るのですが、それは大祭司の死により血を流した罪が贖われるという理解のためです。これはへブル人への手紙の著者が言うように、イエスの十字架の予表です(ヘブル6:18)。つまり、イエスの十字架の死は、神の前に罪人であることを覚えて助けを求める者の避け所となり、私たちに罪の赦しを告げ、神の怒りの罰から、私たちを永遠に解放するのです。私たちは生まれながらの罪人で、その罪の性質を捨て去ることができません。エレミヤが、「クシュ人がその皮膚を、豹がその斑点を、変えることができるだろうか。それができるなら、悪に慣れたあなたがたも善を行うことができるだろう(エレミヤ13:23)」と語った通りです。しかしそうであればこそ、イエスの十字架の死が、私たちに神の前にあって罪の赦しを宣言し、神の怒りからかくまってくださるものであることを覚えるならば、その恵みと祝福の素晴らしさを覚えるところです。私たちが相変わらず罪人であるとしても、もはやそのようには扱われないということなのですから。

2)レビ部族の使命:贖い

最後に、この逃れの町の趣旨は、神の宿るイスラエルの聖なる地を復讐の流血による汚れから守ることにあります(34節)。本章はそういう意味で、ただレビ部族に逃れの町が割り当てられたことを教えているのみならず、流血の際の血の贖い方を教えています。古代オリエントでは、殺人者への報復として死刑の代わりに身代金を支払って示談にするのが通例でしたが、イスラエルではそうではありませんでした(31-32節)、故意の殺人者は処刑され、過失の場合は大祭司が死ぬまで逃れの町に幽閉されるのです(16-25節)。26-28節の記述は、万が一その逃れの町を出た場合の定めですが、原則は、目には目を、歯には歯を、死は死をもって償うという考え方です。ともあれ、レビ族は、民を罪から守り、贖いをする使命において、中心的な役割を果たしました。彼らの働きはとりなしの祈りのみならず、死においても、イエスの働きを指し示すのです。キリスト者の生も、また死も主の生涯を映し出すものでありたいところです。では今日もよき一日であるように祈ります。

<クイズコーナー>

最初に、昨日のクイズです。現代では、イスラエル全土を言い表すのに、「ダンからエイラート」までという言い方をしますが、旧約聖書では、どのような言い方が使われているでしょうか。答えは、「ダンからベエルシェバ」でした。では今日の聖書クイズを一つ。次の内、逃れの町ではないものはどれでしょうか?①ラモテ、②ケデシュ、③ラキシュ、答えはまた明日。では今日もよき一日となるように祈ります。

<天草さんのフォローアップ>

パスターまことの聖書通読一日一章をフォローし、さらに掘り下げにチャレンジしている、天草さんのサイトはこちら⇒「天草幸四郎」http://progress-to.jugem.jp/

私の願いは、聖書が国民の愛読書になることです!

1.レビ族に与えられた町(35:1-8)

占領地をどのように、12部族にわけていくのか、昨日の34章は、その説明がなされていました。今日の箇所では、12部族の中で別格扱いのレビ族の割り当てについての説明です。レビ族は、神殿に仕える特別な役割を持ち、相続地を持つことを許されませんでした(18:20、23-24)。そのため、彼らの生活は、他の部族によって支えられる仕組みがありました。つまり、他部族がその土地から生産したものの、十分の一をレビ人に与え、その生活を助けるのです(18:21-24)。ただレビ族も、実際には住む場所が必要でしたから、7節、48の町に住むように、定められています。

そしてちょっと何かなと思うのは、4、5節の、レビ族に与えられた放牧地です。彼らに与えられる放牧地は、町の城壁から外側に向かって「周囲一千キュビト」とあります(4節)。ところが5節では、二千キュビトとある、どっちなんだと思うところですが、おそらく、町の周囲の一千キュビトはレビ族のもの、さらに付け足した一千キュビトを含む二千キュビトは、その町に住む他部族も共有するところ、と理解したらよいののでしょう。そしてキュビトは、おおよそ、肘から中指の先までの長さで約44センチですから、一千キュビトは約450メートル、二千キュビトは、900メートルとなります。現代の日本の場合は、新幹線を乗り継いでいくと町の切れ目がなく家が建っている感じの場所が多いので、町の周囲一千キュビトと言ってもイメージがわきにくいところがありますが、古代イスラエルでは、城壁で囲まれた小さな町が、荒野に遠く点在している状態であったことを理解すると、そのイメージもわくはずです。なお、新共同訳は、単位に「アンマ」を使っていますが、これは、ヘブル語のアマーの音訳で、新改訳のキュビトは、英語の音訳で口語訳を継承しています。ギリシア語七十人訳の音訳ならペーキュスとなるからです。

2.逃れの町(35:9-34)

続いて逃れの町について。聖書は殺人者を極刑、つまり死刑にするように定めていますが、過失致死にあたる場合、無用な復讐から守られるために、逃れの町が用意されました。それは、ヨルダン川の東側に三つ、西側に三つ、合計六つ用意されました(6節)。

1)逃れの町に入ることの意義

神は、意図的な殺人と過失殺人を区別しておられます。意図的な殺人は、凶器を使うか否か(鉄の器具で人を打つ、人を殺せるほどの石や木製の道具で人を打つ)、あるいは殺意のあるなし(憎しみ、悪意、敵意によって人を打つ)によって判断されました。そして、過失によって事件が起こった場合、殺人者は、近くの逃れの町に逃げ込んで、正当な審判を受けることが許されたわけです。ただ興味深いのは、過失による殺人者は大祭司が死ぬまで、その逃れの町に住んでいなければならなかった点です。大祭司が死ぬことにより、彼は自由を得るのですが、それは大祭司の死により血を流した罪が贖われるという理解のためです。これはへブル人への手紙の著者が言うように、イエスの十字架の予表です(ヘブル6:18)。つまり、イエスの十字架の死は、神の前に罪人であることを覚えて助けを求める者の避け所となり、私たちに罪の赦しを告げ、神の怒りの罰から、私たちを永遠に解放するのです。私たちは生まれながらの罪人で、その罪の性質を捨て去ることができません。エレミヤが、「クシュ人がその皮膚を、豹がその斑点を、変えることができるだろうか。それができるなら、悪に慣れたあなたがたも善を行うことができるだろう(エレミヤ13:23)」と語った通りです。しかしそうであればこそ、イエスの十字架の死が、私たちに神の前にあって罪の赦しを宣言し、神の怒りからかくまってくださるものであることを覚えるならば、その恵みと祝福の素晴らしさを覚えるところです。私たちが相変わらず罪人であるとしても、もはやそのようには扱われないということなのですから。

2)レビ部族の使命:贖い

最後に、この逃れの町の趣旨は、神の宿るイスラエルの聖なる地を復讐の流血による汚れから守ることにあります(34節)。本章はそういう意味で、ただレビ部族に逃れの町が割り当てられたことを教えているのみならず、流血の際の血の贖い方を教えています。古代オリエントでは、殺人者への報復として死刑の代わりに身代金を支払って示談にするのが通例でしたが、イスラエルではそうではありませんでした(31-32節)、故意の殺人者は処刑され、過失の場合は大祭司が死ぬまで逃れの町に幽閉されるのです(16-25節)。26-28節の記述は、万が一その逃れの町を出た場合の定めですが、原則は、目には目を、歯には歯を、死は死をもって償うという考え方です。ともあれ、レビ族は、民を罪から守り、贖いをする使命において、中心的な役割を果たしました。彼らの働きはとりなしの祈りのみならず、死においても、イエスの働きを指し示すのです。キリスト者の生も、また死も主の生涯を映し出すものでありたいところです。では今日もよき一日であるように祈ります。

<クイズコーナー>

最初に、昨日のクイズです。現代では、イスラエル全土を言い表すのに、「ダンからエイラート」までという言い方をしますが、旧約聖書では、どのような言い方が使われているでしょうか。答えは、「ダンからベエルシェバ」でした。では今日の聖書クイズを一つ。次の内、逃れの町ではないものはどれでしょうか?①ラモテ、②ケデシュ、③ラキシュ、答えはまた明日。では今日もよき一日となるように祈ります。

<天草さんのフォローアップ>

パスターまことの聖書通読一日一章をフォローし、さらに掘り下げにチャレンジしている、天草さんのサイトはこちら⇒「天草幸四郎」http://progress-to.jugem.jp/

私の願いは、聖書が国民の愛読書になることです!