これまでの流れを追うと次のようになるだろう。

創世記以来の系図(1:1-2:2)、ユダ族の系図(2:3-4:23)、シメオン、ルベン、ガド、マナセ族の系図(4:24-5:26)、レビ族の系図(6:1-81)、イッサカル、ゼブルン(?)、ダン(?)、ナフタリ、マナセ、エフライム、アセルの系図(7:1-40)、ベニヤミン族の系図(8:1-40、9:35-44)

9章の1節は、これまでの総括である。「イスラエルの王たちの書」というのは列王記のことに他ならない。そして2節以降は、捕囚以降のイスラエルの系図と理解すべきなのだろう。この歴代誌は、列王記と違って、捕囚期以降に書かれたとされるから、捕囚前の系図を8章までに渡って述べた後、捕囚以降の系図を9章で語る。つまり、再建イスラエルの中心地であるエルサレムに集まった人、そして主の宮に仕える人々の出所を明らかにしている。大切な点は、そこには、旧南ユダからの者ばかりではない、旧北イスラエルからの者もかなり含まれている。住み着いたのは、イスラエルということだろう。だからエルサレムに住み着いたのは、ユダ族、ベニヤミン族、エフライムおよびマナセ族の者であるとされる(3節)。まさに、旧南ユダ王国の再建ではなく、イスラエル全体の再建なのである。

そして、彼らは、まずイスラエル再建のためにエルサレムに集まった。彼らの結束の旧象徴であり、神の宮の存在したエルサレムに集まったのである。しかしエルサレムは、かつて行政、宗教の中心であったとしても、農耕には適さず、10人の内9人は、エルサレムの外に住まざるを得なかったとされている(ネヘミヤ11:1)。それだけ不便であれば、新しいイスラエルの再建のためにいっそうのこと、新たな首都を求めてもよかったのではないか。しかしそうせずに、あくまでもエルサレムという土地を第一として、エルサレムの主の宮の再建に着手し、礼拝を復活させようとした、彼らの心に教えられるのではないか。

現代にあてはめてみれば、何も教会に拘らなくても良い、教会に所属せずともそれぞれ心の宗教として神をあがめていけばよいのであって、家で聖書を読むだけでよいではないか、あるいは、TVやインターネットで配信される礼拝に与るだけでもよいではないか、旧約律法から解放された新約の福音の時代であればなおさらのこと、場所や形式などどうでもよいではないか、と思う人もいるだろう。しかし、彼らは生活の便利さを差し置いて、何よりもエルサレムという土地での礼拝再建に拘った所に、やはり形式や場所も軽んじられるものではないことを教えられるのではないだろうか。宗教は心の事柄でありながらも、それを誰が見てもわかる目に見える形で表現する、いわゆる教会に所属し、毎週その教会で礼拝するという面がある。

よく言われることであるが、私は海軍に所属していると言いながら、所属部隊を持たない兵士がいないように、私は神に仕えると言いながら、所属教会を持たないキリスト者はあり得ないのである。だから毎週毎に集い、礼拝をささげ、奉仕をし、苦楽を分かち合う兄弟姉妹をもたずに、信仰生活を続けるということはありえない。

もちろん、イスラエルの歴史には、そうした信仰生活の営みが形式化し、建前になり、偽善になったということは、繰り返されていることであり、警戒されるべきこと、実質を失ってはならないことは繰り返し教えられていることではあるが、それでもなお、私たちは、教会を軽んじてはならないし、具体的な公的な礼拝をないがしろにすることはできないのである。

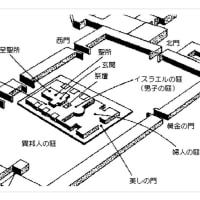

結局、人間というのは、怠け者であるし、罪人であるから、楽な方へと物事を進めやすい。そういう愚かさといものを、私たちはよくよくわからなければならないと思う。だから、教会という目に見える場に集う煩わしさを感じて、時間や財を惜しみ、人間関係の苦労を避けていくと、結局、その人は心で神をあがめているようでありながら、独りよがりの、浮き草のような宗教家になりかねない。むしろ、歴代誌の人々が、困難な中で敢えてエルサレムに集まることに拘り、実際的な奉仕や犠牲を支払ったことに、私たちはもう一度自分たちのあり方を学ばなくてはならないのではないか。彼らがエルサレムに集まり、なした奉仕は、天幕の入り口を守る者(19節)今で言えば受付当番であろうし、脇部屋および神の宮の宝物倉をつかさどる者(26節)、営繕管理ということであろうか、そして器具の管理、香料の調合、パンの準備(29-32節)、いわゆる聖餐準備、そして歌う歌い(33節)は奏楽や聖歌隊、ということであろう。そういう意味で、教会を教会として成り立たせている、ごく当たり前の奉仕であり、地味な奉仕である。だから、私は、目立つ奉仕をすることもなく、何十年も同じ教会を愛し、礼拝と奉仕を休まず捧げていく忠実な信徒であること、それ自体が、評価されうることであると思う。ことに日本の70%が、経済的にも自らを支えることのできない小さな教会が多い状況においては、またこの不況下においては、教会が経済的に傾き欠けると、櫛の歯がぼろぼろ欠けていくように、小さな教会がさらに小さく体力を失っていくことが多い。大きな教会はますます大きくなり、小さな教会はますます小さくなる。しかし大きな教会は、霊的に祝されているというよりも、責任を負わない礼拝出席要員のみが増えている現実もあるという。それは単にプログラムが優れているということ以上に、人間の心の弱さの反映であり、困難な不便さにもかかわらず自らの教会を愛するという心の乏しさの現れということでもあるのではないか。むしろ、そういう中で敢えて、自らの教会を愛し、教会を再建することに全力を注ぐ、困難と不便さを覚悟し、多大な犠牲を自ら負う者がいればこそ、その教会は必ず再建されるものであるし、エズラ、ネヘミヤに描かれた主の栄光の礼拝を再現することもできる、ということではないだろうか。そして今日、私たちはそのような主の栄光の礼拝を見ることはほとんどないという現実があるのではないだろうか。それぞれの教会を大事にしようではないか。教会にこそ、私たちの神の栄光が豊かに表されるのであるから。

創世記以来の系図(1:1-2:2)、ユダ族の系図(2:3-4:23)、シメオン、ルベン、ガド、マナセ族の系図(4:24-5:26)、レビ族の系図(6:1-81)、イッサカル、ゼブルン(?)、ダン(?)、ナフタリ、マナセ、エフライム、アセルの系図(7:1-40)、ベニヤミン族の系図(8:1-40、9:35-44)

9章の1節は、これまでの総括である。「イスラエルの王たちの書」というのは列王記のことに他ならない。そして2節以降は、捕囚以降のイスラエルの系図と理解すべきなのだろう。この歴代誌は、列王記と違って、捕囚期以降に書かれたとされるから、捕囚前の系図を8章までに渡って述べた後、捕囚以降の系図を9章で語る。つまり、再建イスラエルの中心地であるエルサレムに集まった人、そして主の宮に仕える人々の出所を明らかにしている。大切な点は、そこには、旧南ユダからの者ばかりではない、旧北イスラエルからの者もかなり含まれている。住み着いたのは、イスラエルということだろう。だからエルサレムに住み着いたのは、ユダ族、ベニヤミン族、エフライムおよびマナセ族の者であるとされる(3節)。まさに、旧南ユダ王国の再建ではなく、イスラエル全体の再建なのである。

そして、彼らは、まずイスラエル再建のためにエルサレムに集まった。彼らの結束の旧象徴であり、神の宮の存在したエルサレムに集まったのである。しかしエルサレムは、かつて行政、宗教の中心であったとしても、農耕には適さず、10人の内9人は、エルサレムの外に住まざるを得なかったとされている(ネヘミヤ11:1)。それだけ不便であれば、新しいイスラエルの再建のためにいっそうのこと、新たな首都を求めてもよかったのではないか。しかしそうせずに、あくまでもエルサレムという土地を第一として、エルサレムの主の宮の再建に着手し、礼拝を復活させようとした、彼らの心に教えられるのではないか。

現代にあてはめてみれば、何も教会に拘らなくても良い、教会に所属せずともそれぞれ心の宗教として神をあがめていけばよいのであって、家で聖書を読むだけでよいではないか、あるいは、TVやインターネットで配信される礼拝に与るだけでもよいではないか、旧約律法から解放された新約の福音の時代であればなおさらのこと、場所や形式などどうでもよいではないか、と思う人もいるだろう。しかし、彼らは生活の便利さを差し置いて、何よりもエルサレムという土地での礼拝再建に拘った所に、やはり形式や場所も軽んじられるものではないことを教えられるのではないだろうか。宗教は心の事柄でありながらも、それを誰が見てもわかる目に見える形で表現する、いわゆる教会に所属し、毎週その教会で礼拝するという面がある。

よく言われることであるが、私は海軍に所属していると言いながら、所属部隊を持たない兵士がいないように、私は神に仕えると言いながら、所属教会を持たないキリスト者はあり得ないのである。だから毎週毎に集い、礼拝をささげ、奉仕をし、苦楽を分かち合う兄弟姉妹をもたずに、信仰生活を続けるということはありえない。

もちろん、イスラエルの歴史には、そうした信仰生活の営みが形式化し、建前になり、偽善になったということは、繰り返されていることであり、警戒されるべきこと、実質を失ってはならないことは繰り返し教えられていることではあるが、それでもなお、私たちは、教会を軽んじてはならないし、具体的な公的な礼拝をないがしろにすることはできないのである。

結局、人間というのは、怠け者であるし、罪人であるから、楽な方へと物事を進めやすい。そういう愚かさといものを、私たちはよくよくわからなければならないと思う。だから、教会という目に見える場に集う煩わしさを感じて、時間や財を惜しみ、人間関係の苦労を避けていくと、結局、その人は心で神をあがめているようでありながら、独りよがりの、浮き草のような宗教家になりかねない。むしろ、歴代誌の人々が、困難な中で敢えてエルサレムに集まることに拘り、実際的な奉仕や犠牲を支払ったことに、私たちはもう一度自分たちのあり方を学ばなくてはならないのではないか。彼らがエルサレムに集まり、なした奉仕は、天幕の入り口を守る者(19節)今で言えば受付当番であろうし、脇部屋および神の宮の宝物倉をつかさどる者(26節)、営繕管理ということであろうか、そして器具の管理、香料の調合、パンの準備(29-32節)、いわゆる聖餐準備、そして歌う歌い(33節)は奏楽や聖歌隊、ということであろう。そういう意味で、教会を教会として成り立たせている、ごく当たり前の奉仕であり、地味な奉仕である。だから、私は、目立つ奉仕をすることもなく、何十年も同じ教会を愛し、礼拝と奉仕を休まず捧げていく忠実な信徒であること、それ自体が、評価されうることであると思う。ことに日本の70%が、経済的にも自らを支えることのできない小さな教会が多い状況においては、またこの不況下においては、教会が経済的に傾き欠けると、櫛の歯がぼろぼろ欠けていくように、小さな教会がさらに小さく体力を失っていくことが多い。大きな教会はますます大きくなり、小さな教会はますます小さくなる。しかし大きな教会は、霊的に祝されているというよりも、責任を負わない礼拝出席要員のみが増えている現実もあるという。それは単にプログラムが優れているということ以上に、人間の心の弱さの反映であり、困難な不便さにもかかわらず自らの教会を愛するという心の乏しさの現れということでもあるのではないか。むしろ、そういう中で敢えて、自らの教会を愛し、教会を再建することに全力を注ぐ、困難と不便さを覚悟し、多大な犠牲を自ら負う者がいればこそ、その教会は必ず再建されるものであるし、エズラ、ネヘミヤに描かれた主の栄光の礼拝を再現することもできる、ということではないだろうか。そして今日、私たちはそのような主の栄光の礼拝を見ることはほとんどないという現実があるのではないだろうか。それぞれの教会を大事にしようではないか。教会にこそ、私たちの神の栄光が豊かに表されるのであるから。