龍正院は、成田市役所の北約10km、県道161号線を北へ

もうすぐ利根川に出る成田市の北の端、滑川地区に有ります

入口に 駐車スペースが有ります

駐車スペースが有ります

龍正院入口に関東ふれあいの道の案愛版です

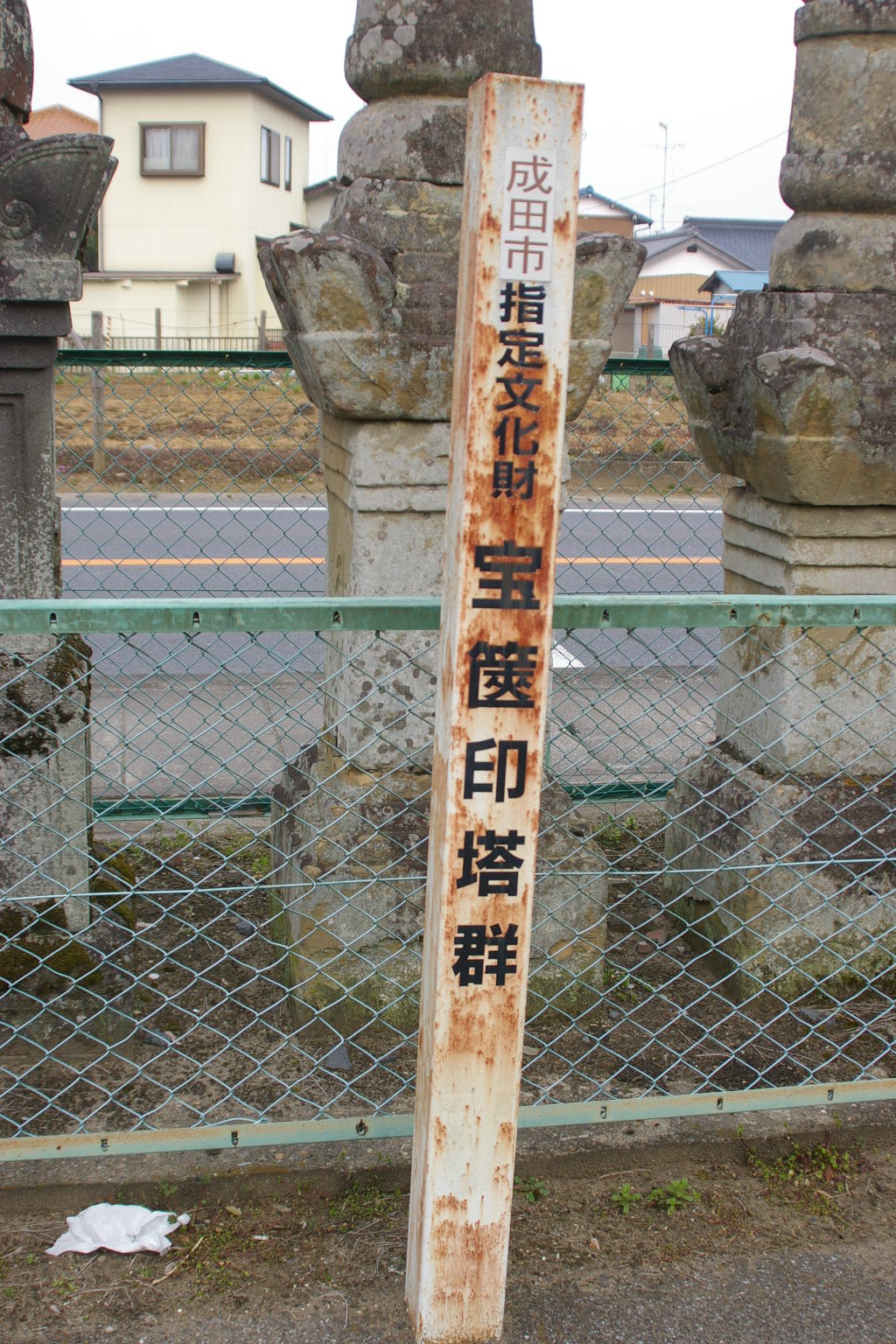

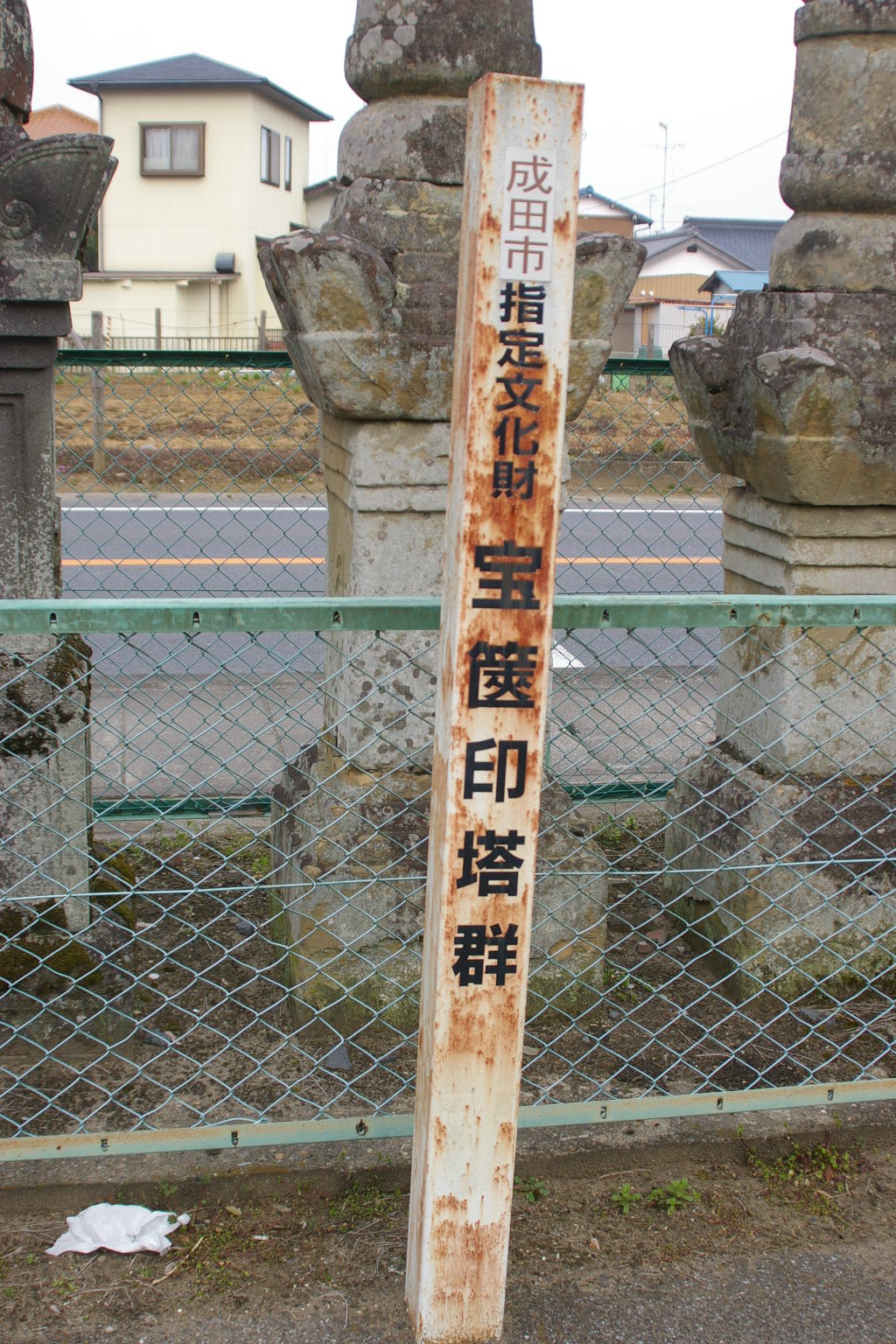

大きな宝篋印塔が十基ならんでいます

成田市指定文化財に成っています

坂東二十八番札所 滑河山龍正院の石碑です

滑河山縁起です

滑河山龍正院は、坂東二十八番の札所にして、仁明天皇の承和五年(約1240年前)慈覚大師の開基御本尊は

十一面観世音菩薩城主小田将治が凶害に苦しむ民百姓を救うため七日間の法華経読誦の満願の日に小田川の朝日ヶ

浜より御出現され当地におまつりしたところ人々は蘇生の思いをしたと云う、鎌倉幕府により坂東札所観音に定め

られた。

花山天皇御製

音にきく滑河寺の 朝日の渕 あみ衣にてすくふなりけり

仁王門・国指定重要文化財 室町時代建立八脚

本堂 ・県指定文化財 元禄十年再建

仁王門です

銅造宝篋印塔です、県指定有形文化財です

千葉県指定有形文化財 龍正院銅造宝篋印塔 一基

附 銅造棟札 一枚

昭和五十四年三月二日指定

総高4,97メートル、最下段の基壇一辺は3,37メートル、銅製台座の一辺は1,468メートルで、

地表面よりの高さは1,46メートルある。

瓦棒葺形式の四柱屋根・二重疎垂木・挙鼻付の出組組物・中備の本蟇股等本格的な建築様式を用いて精巧

に作られ、美術的価値も高い。

制作年代・作者は、銅製棟札により享保三年(1718)四月五日、江戸神田住人小幡内匠によって鋳造

されてことがわかった。

また、台座の格狭間部分には造営費を寄進した人々の名が多数刻まれていることは、庶民信仰の盛んであ

ったことがしられる。

昭和五十六年一月吉日 千葉県教育委員会

成田市教育委員会

手水舎です

西側の祠です

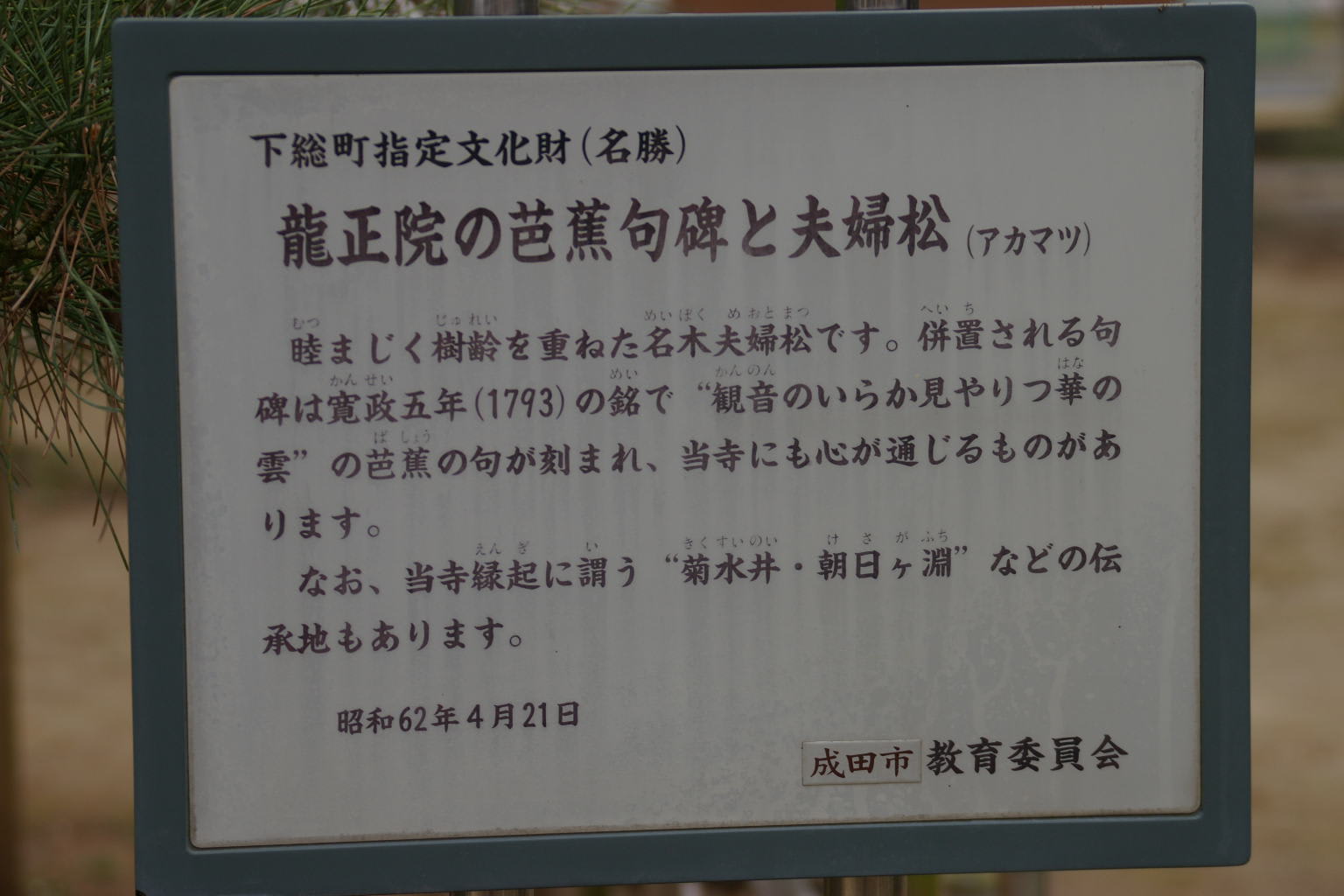

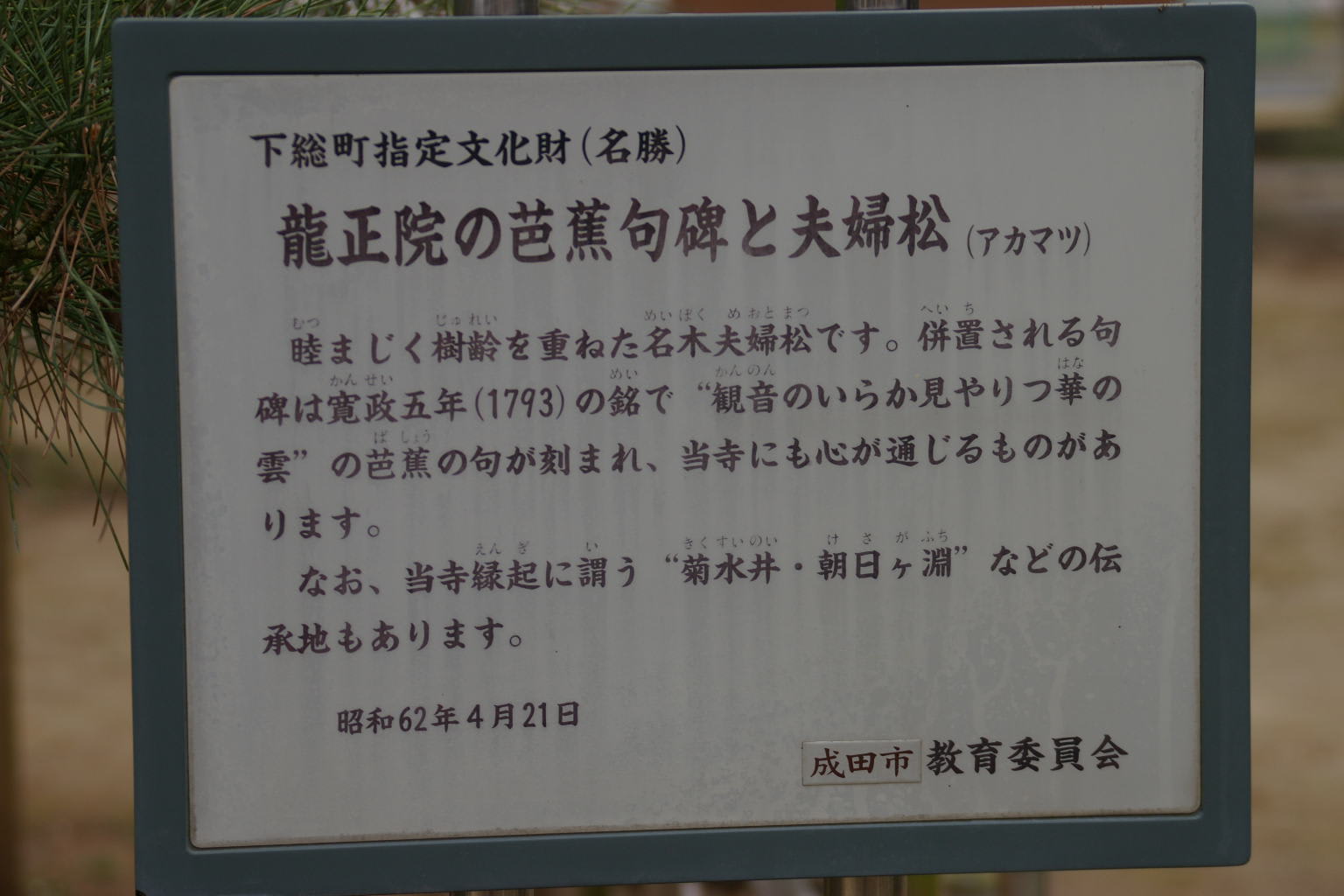

芭蕉の句碑と夫婦杉です

本堂です

額です

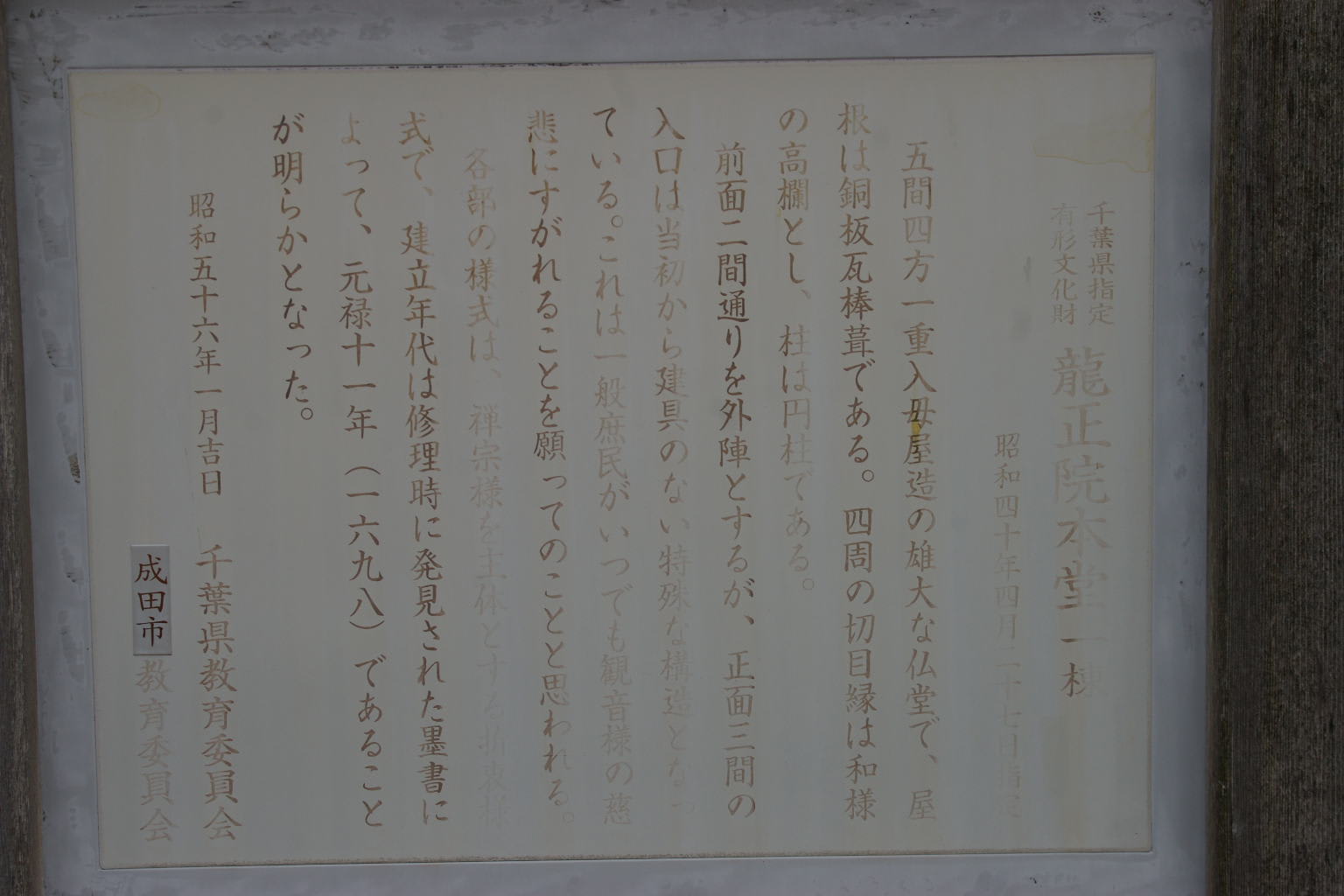

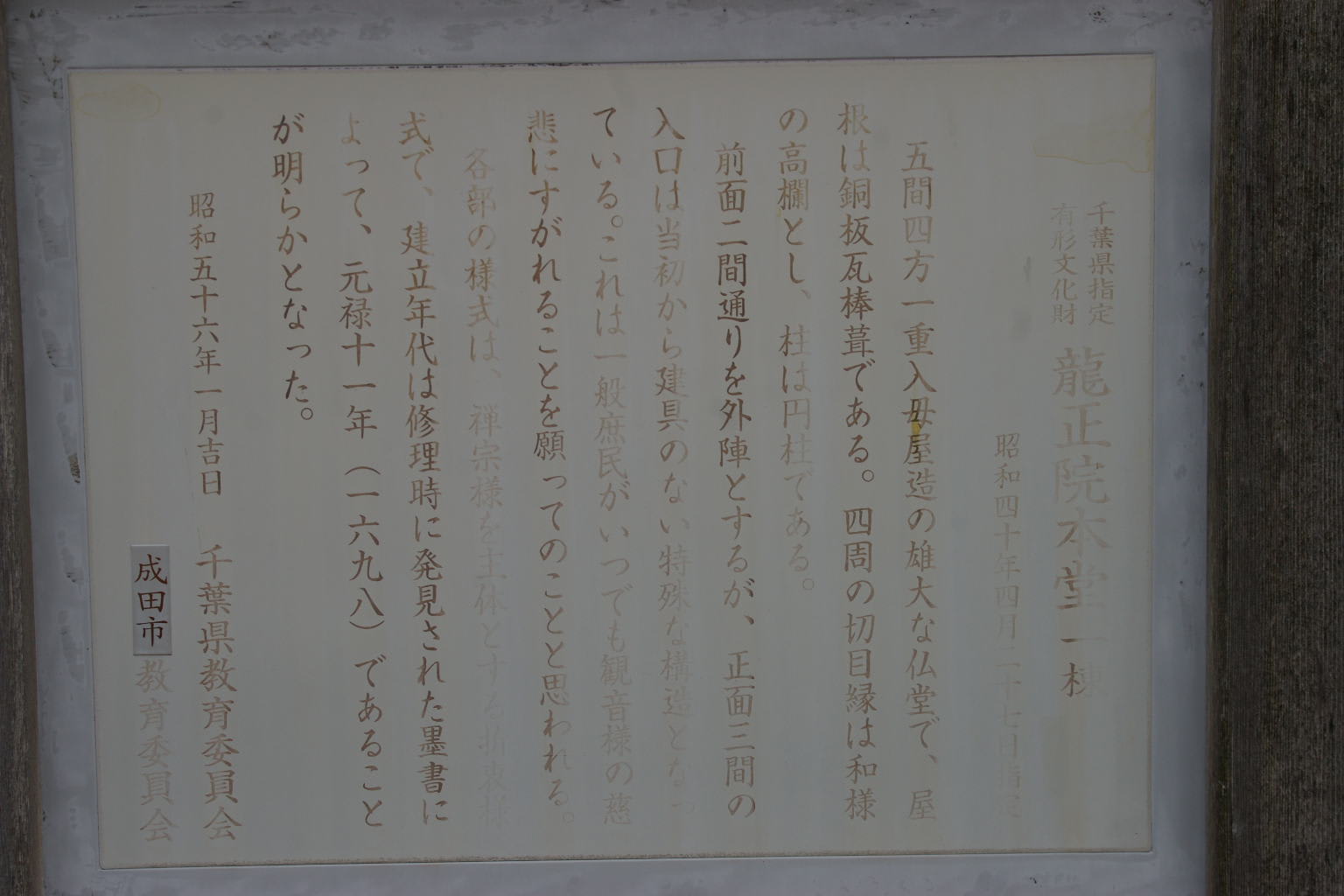

千葉県指定有形文化財 龍正院本堂 一棟

昭和四十年四月二十七日指定

五間四方一重入母屋造の雄大な仏堂で、屋根は銅板瓦棒葺である。四周の切目縁は和様の高欄とし、柱は

円柱である。

前面二間通りを外陣とするが、正面三間の入口は当初から建具のない特殊な構造となっている。これは一

庶民がいつでも観音様の慈悲にすがれることを願ってのことと思われる。

各部の様式は、禅宗様を主体とする折衷様式で、建立年代は修理時に発見された墨書によって、元禄十一

年(1698)であることが明らかとなった。

昭和五十六年一月吉日 千葉県教育委員会

成田市教育委員会

もう一枚説明版が有ります

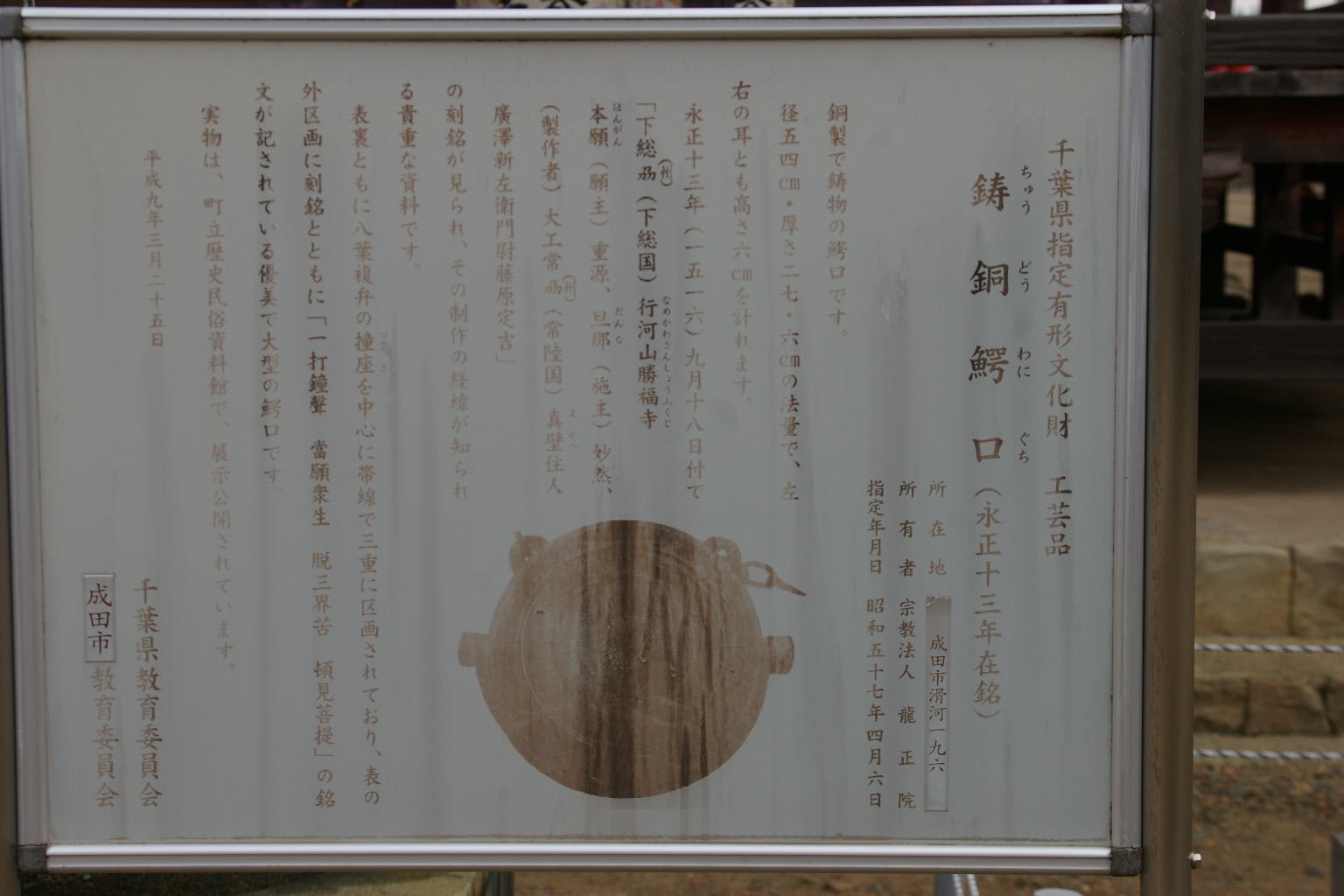

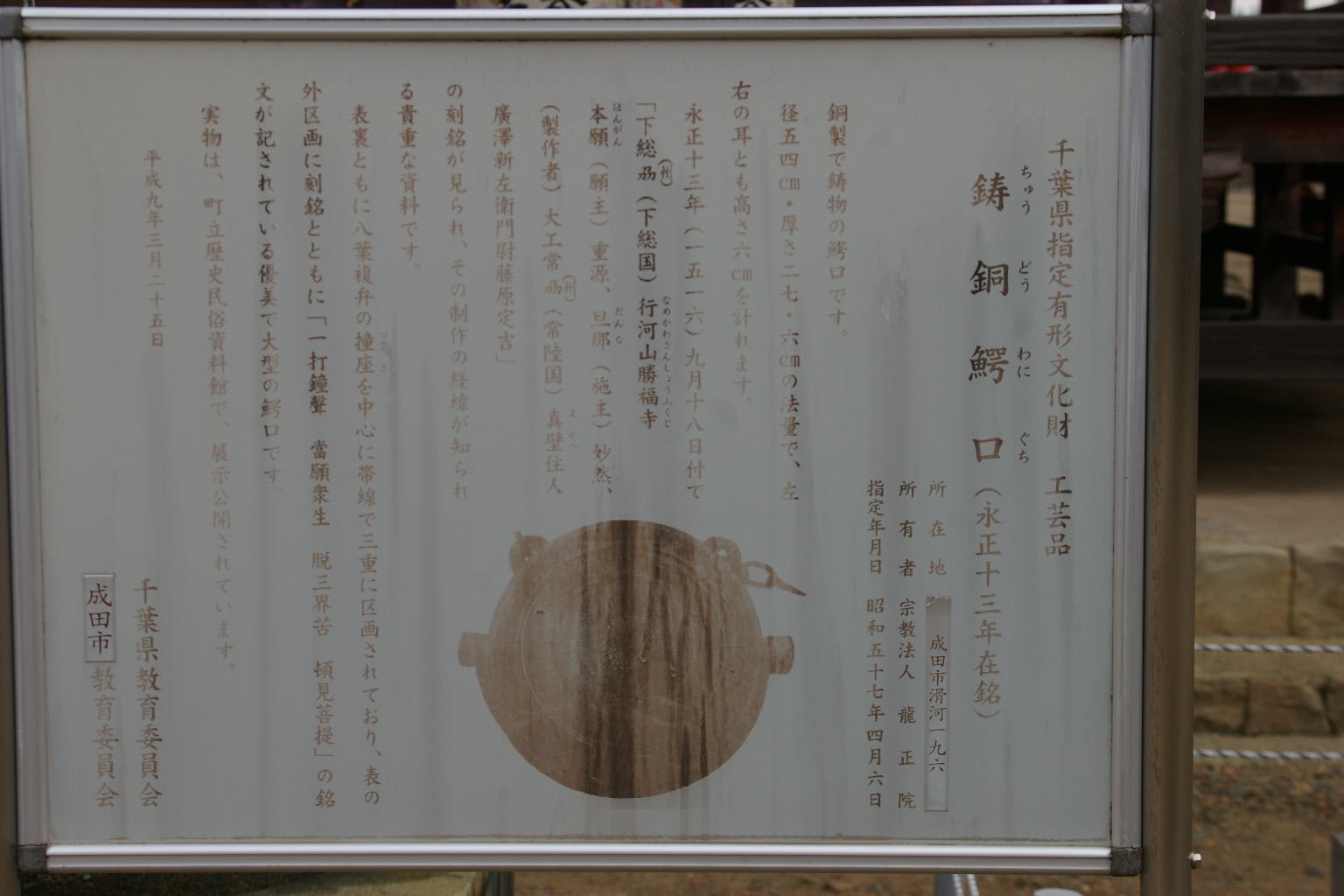

千葉県指定有形文化財 工芸品

鋳造鰐口(永正十三年在銘) 所 在 地 成田市滑河196

所 有 者 宗教法人 龍正院

指定年月日 昭和五十七年四月六日

銅製で鋳物の鰐口です。

直径54cm・厚さ27.6cmの法量で、左右の耳とも高さ6cmを図れます。

永正十三年(1516)九月十八日付で「下総州(下総国)行河山勝福寺 本願(願主)重源、旦那

(施主)妙然(製作者)大工常州(常陸国)真壁住人 廣澤新左衛門尉藤原定吉」の刻銘がみられ、そ

の制作の経緯が知られる貴重な資料です。

表裏ともに八葉複弁の撞座を中心に帯線で三重に区画されており、表の外区画に刻銘とともに「一打

鐘 當願衆生 脱三界苦 頓見菩提」の銘文が記されている優美で大型の鰐口です。

実物は、町立歴史民俗資料館で展示公開されています。

平成九年三月二十五日 千葉県教育委員会

成田市教育委員会

本堂裏側にも祠が並びます

では、次へ行きましょう

もうすぐ利根川に出る成田市の北の端、滑川地区に有ります

入口に

駐車スペースが有ります

駐車スペースが有ります

龍正院入口に関東ふれあいの道の案愛版です

大きな宝篋印塔が十基ならんでいます

成田市指定文化財に成っています

坂東二十八番札所 滑河山龍正院の石碑です

滑河山縁起です

滑河山龍正院は、坂東二十八番の札所にして、仁明天皇の承和五年(約1240年前)慈覚大師の開基御本尊は

十一面観世音菩薩城主小田将治が凶害に苦しむ民百姓を救うため七日間の法華経読誦の満願の日に小田川の朝日ヶ

浜より御出現され当地におまつりしたところ人々は蘇生の思いをしたと云う、鎌倉幕府により坂東札所観音に定め

られた。

花山天皇御製

音にきく滑河寺の 朝日の渕 あみ衣にてすくふなりけり

仁王門・国指定重要文化財 室町時代建立八脚

本堂 ・県指定文化財 元禄十年再建

仁王門です

銅造宝篋印塔です、県指定有形文化財です

千葉県指定有形文化財 龍正院銅造宝篋印塔 一基

附 銅造棟札 一枚

昭和五十四年三月二日指定

総高4,97メートル、最下段の基壇一辺は3,37メートル、銅製台座の一辺は1,468メートルで、

地表面よりの高さは1,46メートルある。

瓦棒葺形式の四柱屋根・二重疎垂木・挙鼻付の出組組物・中備の本蟇股等本格的な建築様式を用いて精巧

に作られ、美術的価値も高い。

制作年代・作者は、銅製棟札により享保三年(1718)四月五日、江戸神田住人小幡内匠によって鋳造

されてことがわかった。

また、台座の格狭間部分には造営費を寄進した人々の名が多数刻まれていることは、庶民信仰の盛んであ

ったことがしられる。

昭和五十六年一月吉日 千葉県教育委員会

成田市教育委員会

手水舎です

西側の祠です

芭蕉の句碑と夫婦杉です

本堂です

額です

千葉県指定有形文化財 龍正院本堂 一棟

昭和四十年四月二十七日指定

五間四方一重入母屋造の雄大な仏堂で、屋根は銅板瓦棒葺である。四周の切目縁は和様の高欄とし、柱は

円柱である。

前面二間通りを外陣とするが、正面三間の入口は当初から建具のない特殊な構造となっている。これは一

庶民がいつでも観音様の慈悲にすがれることを願ってのことと思われる。

各部の様式は、禅宗様を主体とする折衷様式で、建立年代は修理時に発見された墨書によって、元禄十一

年(1698)であることが明らかとなった。

昭和五十六年一月吉日 千葉県教育委員会

成田市教育委員会

もう一枚説明版が有ります

千葉県指定有形文化財 工芸品

鋳造鰐口(永正十三年在銘) 所 在 地 成田市滑河196

所 有 者 宗教法人 龍正院

指定年月日 昭和五十七年四月六日

銅製で鋳物の鰐口です。

直径54cm・厚さ27.6cmの法量で、左右の耳とも高さ6cmを図れます。

永正十三年(1516)九月十八日付で「下総州(下総国)行河山勝福寺 本願(願主)重源、旦那

(施主)妙然(製作者)大工常州(常陸国)真壁住人 廣澤新左衛門尉藤原定吉」の刻銘がみられ、そ

の制作の経緯が知られる貴重な資料です。

表裏ともに八葉複弁の撞座を中心に帯線で三重に区画されており、表の外区画に刻銘とともに「一打

鐘 當願衆生 脱三界苦 頓見菩提」の銘文が記されている優美で大型の鰐口です。

実物は、町立歴史民俗資料館で展示公開されています。

平成九年三月二十五日 千葉県教育委員会

成田市教育委員会

本堂裏側にも祠が並びます

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます