小山2丁目は、東久留米市役所の北約500mのところ

「東久留米市役所前」信号を北北西へ「本町ふれあい通り」です

約200mで丁字路信号を左(西南西)へ、約150mで「南沢交番前」信号を右(北)へ

約300mで黒目川を曲橋で左岸(北側)に渡ると間も無く大圓寺山門が見えて来ます

大圓寺参道入口です

天台宗 普門山 大圓寺の寺号標です

参道入口右手(東側)に庚申塔と石橋供養塔です

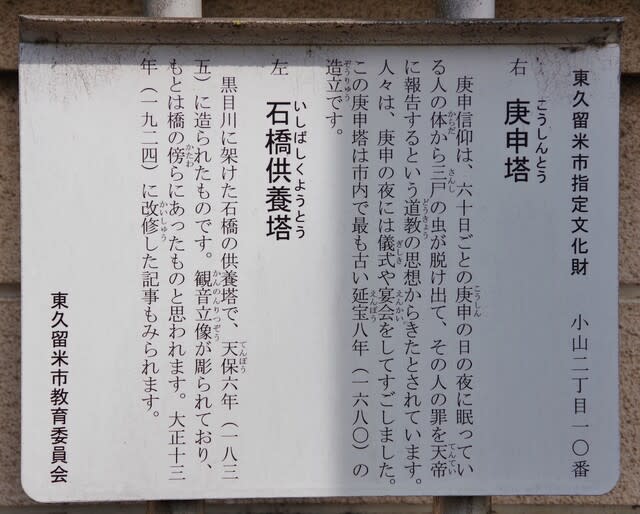

説明版です

東久留米市指定文化財 小山2丁目10番

右 庚申塔

庚申信仰は、60日ごとの庚申の日の夜に眠っている人の体から三戸の虫が抜け出て、その人の罪を天帝に報告するという道教の思想からきたとされています。

人々は、庚申の夜には儀式や宴会をしてすごしまいた。

この庚申塔は市内で最も古い延宝8年(1680)の造立です。

左 石橋供養塔

目黒川に架けた石橋の供養塔で、天保6年(1835)に造られたものです。

観音立像が彫られており、もとは橋の傍らにあったものと思われます。

大正13年(1924)に改修した記事も見られます。

東久留米市教育委員会

左手(西側)にも庚申塔と馬頭観音塔です

説明版です

東久留米市指定文化財 小山2丁目10番

右 庚申塔

庚申信仰は、60日ごとの庚申の日の夜に眠っている人の体から三戸の虫が抜け出て、その人の罪を天帝に報告するという道教の思想からきたとされています。

人々は、庚申の夜には儀式や宴会をしてすごしまいた。

この庚申塔は延享3年(1746)の造立です。

左 馬頭観音塔

馬の供養や無病息災、交通安全を願って天保9年(1838)に造られた馬頭観音塔です。

もとは旧下里村の秩父道(所沢街道)沿いにあったものです。

左側面に「東 いたはし(板橋)五里、西 八わうし(八王子)五里、南 江戸四つ谷五里、北 川ご絵(川越)五里」と刻まれていることから、五里五里馬頭と呼ばれて親しまれています。

東久留米市教育委員会

*都道4号線と下里本邑通りの交差点付近から、東板橋は約21km、西八王子駅は約20km、南東に約23kmで四ツ谷、来たに約21kmで川越喜多院附近に成りますね、南だけが全体的な方向が違っているようです

北側に水子地蔵尊です

更に北側には、東向きに地蔵堂です

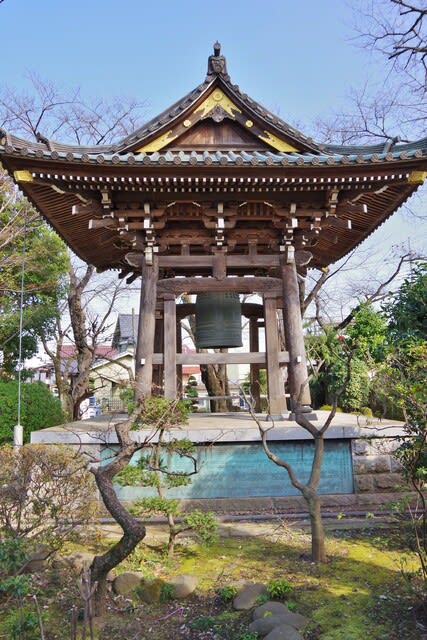

境内南東側に鐘楼です

鐘楼の北側に、まず一つ目の目的の「ニッケイ」です

北西側から

「東久留米名木百選No.71ニッケイ」のプレートです

東側から

南東側から見ました

参道に戻ると仁王門です

仁王門前左手に「矢部藤九郎の墓」です

長く成りそうなので、続きにさせていただきます

「東久留米市役所前」信号を北北西へ「本町ふれあい通り」です

約200mで丁字路信号を左(西南西)へ、約150mで「南沢交番前」信号を右(北)へ

約300mで黒目川を曲橋で左岸(北側)に渡ると間も無く大圓寺山門が見えて来ます

大圓寺参道入口です

天台宗 普門山 大圓寺の寺号標です

参道入口右手(東側)に庚申塔と石橋供養塔です

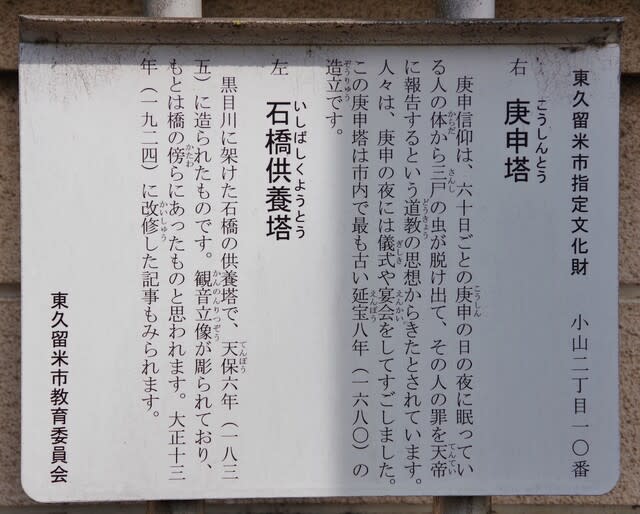

説明版です

東久留米市指定文化財 小山2丁目10番

右 庚申塔

庚申信仰は、60日ごとの庚申の日の夜に眠っている人の体から三戸の虫が抜け出て、その人の罪を天帝に報告するという道教の思想からきたとされています。

人々は、庚申の夜には儀式や宴会をしてすごしまいた。

この庚申塔は市内で最も古い延宝8年(1680)の造立です。

左 石橋供養塔

目黒川に架けた石橋の供養塔で、天保6年(1835)に造られたものです。

観音立像が彫られており、もとは橋の傍らにあったものと思われます。

大正13年(1924)に改修した記事も見られます。

東久留米市教育委員会

左手(西側)にも庚申塔と馬頭観音塔です

説明版です

東久留米市指定文化財 小山2丁目10番

右 庚申塔

庚申信仰は、60日ごとの庚申の日の夜に眠っている人の体から三戸の虫が抜け出て、その人の罪を天帝に報告するという道教の思想からきたとされています。

人々は、庚申の夜には儀式や宴会をしてすごしまいた。

この庚申塔は延享3年(1746)の造立です。

左 馬頭観音塔

馬の供養や無病息災、交通安全を願って天保9年(1838)に造られた馬頭観音塔です。

もとは旧下里村の秩父道(所沢街道)沿いにあったものです。

左側面に「東 いたはし(板橋)五里、西 八わうし(八王子)五里、南 江戸四つ谷五里、北 川ご絵(川越)五里」と刻まれていることから、五里五里馬頭と呼ばれて親しまれています。

東久留米市教育委員会

*都道4号線と下里本邑通りの交差点付近から、東板橋は約21km、西八王子駅は約20km、南東に約23kmで四ツ谷、来たに約21kmで川越喜多院附近に成りますね、南だけが全体的な方向が違っているようです

北側に水子地蔵尊です

更に北側には、東向きに地蔵堂です

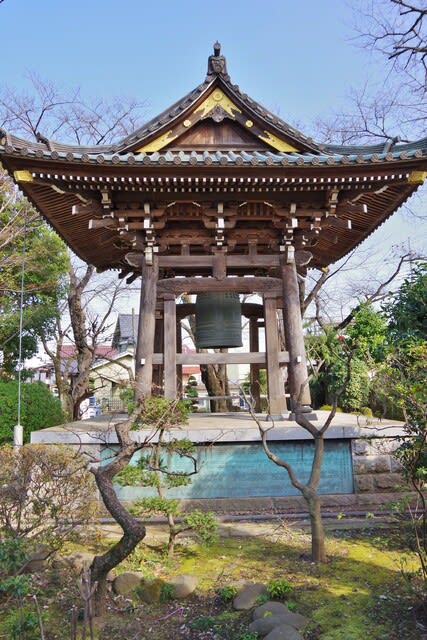

境内南東側に鐘楼です

鐘楼の北側に、まず一つ目の目的の「ニッケイ」です

北西側から

「東久留米名木百選No.71ニッケイ」のプレートです

東側から

南東側から見ました

参道に戻ると仁王門です

仁王門前左手に「矢部藤九郎の墓」です

長く成りそうなので、続きにさせていただきます